具体描述

●北京大学的闪问

●台湾大学的闪问

●第二部分 课程

●课 童年的歌声

●第二课 文明的咒语

●第三课 那里没有路标

●第四课 文明的胎记

●第五课 稷下学宫和雅典学院

●第六课 人类文明的早期分工

●第七课 世界性的老子

●第八课 让我解释几句

●第九课 寻找真实的孔子

●第十课 一路冷遇成就的伟大

●第十一课 黄昏晚风萧瑟

●第十二课 君子的修身与治国

●第十三课 关于下一项记忆的争论

●第十四课 一个让我们惭愧的名字

●第十五课 中国会不会因他而走另一条路

●第十六课 诸子百家中文学品质的人

●部分目录

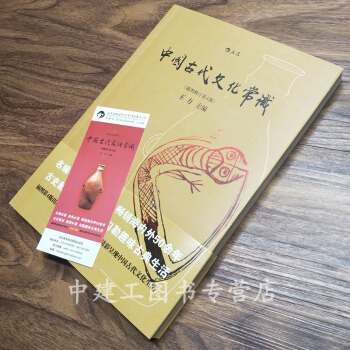

内容简介

《中华文化四十八堂课》一书由余秋雨为北京大学学生开设的中华文化史课程讨论整理而成。本书采用课堂讨论的形式,加上课后与学生间的“闪问”、“闪答”,形式新颖而内容异彩纷呈。这是余秋雨心中的一部中华文化史,在讨论的过程中,余秋雨对传统文化中的孔孟之道、诗骚传统、很好代表诗人信手拈来,流露出对中华文化的洞见与审视。这是一部中国传统文化的普及读物,也是余秋雨向传中致敬的一本书。 余秋雨 著 余秋雨,一九四六年八月生,浙江人。早在“”灾难时期,针对当时以戏剧为起点的文化特别主义,勇敢地建立了《世界戏剧学》的宏大构架。灾难方过,及时出版,至今三十余年仍是这一领域专享的教材,获“很好教材一等奖”。同时,又以文化人类学的高度完成了全新的《中国戏剧史》,以接受美学的高度完成了靠前首部《观众心理学》,并创作了自成体系的《艺术创造学》,皆获海内外学术界的高度评价。二十世纪八十年代中期,被推举为当时中靠前地很年轻的高校校长,并出任上海市中文专业教授评审组组长,兼艺术专业教授评审组组长。曾获“重量突出贡献专家”、“上海十大高教精英”、“中国很值得尊敬的文化人物”等荣誉称号。

二十等

用户评价

手捧《中华文化四十八堂课》,心中涌动的是一种难以言喻的亲切感。我一直对中国传统文化有着浓厚的兴趣,但很多时候,接触到的要么是过于碎片化的知识,要么是太过学术化的解读,总感觉缺少了一点温度和连贯性。这本书则恰恰弥补了我的这一遗憾。 书中对“家”这个概念的阐释,让我豁然开朗。它不仅仅是居住的空间,更是情感的归属,是血脉的传承,是社会秩序的基石。作者从“孝道”出发,层层递进,阐述了“家”在中国传统社会中的核心地位,以及这种观念如何塑造了中国人的家庭观念和伦理道德。 我尤为赞赏书中对“礼”的解读。它不是简单的条条框框,而是深入到人与人之间的相处之道,是一种润物细无声的教化。作者通过一个个生动的故事,展现了“礼”在日常生活中的体现,让我深刻体会到,真正的“礼”,是发自内心的尊重与关怀。 作者的文字如行云流水,既有古人的雅致,又不失现代的流畅。他能够将那些看似深奥的文化概念,用通俗易懂的语言娓娓道来,让读者在轻松愉快的氛围中,领略中华文化的博大精深。 让我惊喜的是,这本书在探讨中华文化时,并没有将其神化,而是带着一种批判性的眼光。它会反思传统文化中的一些弊端,比如封建思想对人性的束缚,以及如何在新时代背景下,对传统文化进行扬弃和发展。 我特别喜欢书中对“创新”的解读。它并非是现代社会才有的概念,而是深深根植于中华文化的基因之中。作者通过举例说明,古代的中国人在科技、艺术、思想等各个领域,都展现出了惊人的创造力。 这本书的叙事结构非常精巧,每一个“课”都像是一个独立的单元,但又彼此关联,构成了一个完整的文化体系。这使得读者在阅读过程中,既可以深入了解某个具体主题,又能够把握中华文化的整体脉络。 我发现,这本书不仅仅是知识的传授,更是一种心灵的洗礼。它能够引发读者对人生、对社会、对我们自身文化的深刻反思,让我们重新审视自己的价值观念和行为方式。 让我感到非常有共鸣的是,书中对“情”的阐述。它并非简单的情感宣泄,而是将“情”置于更广阔的文化语境中,探讨了中国古人如何理解和处理人际情感,以及这些情感是如何影响着他们的生活和命运。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本让我爱不释手的书。它以一种温和而有力的方式,向我展示了中华文化的魅力,也让我对自己的文化根源有了更深厚的认同感。

评分手握《中华文化四十八堂课》,我的心情可谓是百感交集。我一直对中国的传统文化充满热情,但总觉得,那些碎片化的知识,让我难以形成一个完整的认知体系。这本书,恰恰填补了这一空白,它就像一座精心搭建的桥梁,连接了历史与现实,连接了宏大与微观。 书中对“境界”的描绘,给我留下了深刻的印象。它不仅仅是物质上的满足,更是精神上的升华。作者通过对中国古代文人雅士的生活方式,对山水诗画的解读,让我感受到了那种超然物外、追求精神自由的境界。 我非常欣赏作者的叙事风格。他的文字,如同陈年的普洱,越品越有味道。他能够将那些晦涩难懂的哲学概念,用一种通俗易懂的方式呈现出来,让读者在轻松愉快的氛围中,领略中华文化的博大精深。 让我惊喜的是,这本书在探讨中华文化时,并没有将它定义成一种静态的、一成不变的存在。它会展示文化在历史长河中,如何不断演变、融合,以及如何在新时代背景下,焕发新的生机。 我特别喜欢书中对“人生智慧”的阐述。中国古人对于如何面对生活中的种种挑战,有着一套非常深刻的哲学。无论是“知足常乐”,还是“顺其自然”,这些都能够帮助我们在纷繁复杂的世界中,找到内心的宁静。 作者在举例时,总是能够信手拈来,无论是历史故事、文学作品,还是民间传说,都能够被他巧妙地运用,为他的论述增添了生动的色彩。这使得阅读过程充满了趣味性,一点也不会感到乏味。 我发现,这本书的结构安排非常精巧。每一个“课”都像是一次独立的文化探索,但又彼此关联,共同构成了一个宏大的中华文化图景。这使得读者在阅读过程中,既可以深入了解某个具体的主题,又能够把握中华文化的整体脉络。 让我受益匪浅的是,书中对“东方哲学”的解读。它并非是西方哲学的简单模仿,而是有着其独特的思维方式和价值体系。作者通过对中国古代哲学经典的阐述,让我领略到了东方智慧的深邃和博大。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本能够滋养心灵的书。它用一种温暖而有力的方式,向我展示了中华文化的独特魅力,也让我对自己的文化根源有了更深刻的认同感和归属感。

评分收到《中华文化四十八堂课》的时候,我其实是抱着一种“试试看”的心态。我尝试过很多关于中国文化的书籍,但总觉得,要么过于学术,要么过于浅显。而这本书,则以一种非常独特的方式,触动了我。 书中关于“时间”的叙事,让我眼前一亮。它不是简单地讲述历史事件,而是通过对中国古人对时间观念的解读,比如“日出而作,日落而息”的生活方式,以及“天人合一”的宇宙观,让我看到了中国文化中对自然节律的尊重和顺应。 我非常欣赏作者的文字风格。他的笔触细腻而富有张力,能够将那些抽象的概念,转化为读者能够理解和感受的画面。他就像一位技艺精湛的画家,用文字为我们描绘出一幅幅生动的中华文化画卷。 让我惊喜的是,这本书在探讨中华文化时,并没有回避那些复杂和矛盾之处。它会分析传统文化中的一些局限性,比如一些思想的保守性,以及如何在新时代背景下,进行创新和发展。这种客观的态度,让我对中华文化有了更全面、更深刻的认识。 我特别喜欢书中对“生活哲学”的阐述。中国古人对于如何经营自己的生活,有着一套非常深刻的智慧。无论是“静以修身”,还是“勤以致富”,这些都能够帮助我们在纷繁复杂的世界中,找到内心的平静和生活的意义。 作者在举例时,总是能够信手拈来,无论是历史故事、文学作品,还是民间传说,都能够被他巧妙地运用,为他的论述增添了生动的色彩。这使得阅读过程充满了趣味性,一点也不会感到乏味。 我发现,这本书的结构安排非常精巧。每一个“课”都像是一次独立的文化探索,但又彼此关联,共同构成了一个宏大的中华文化图景。这使得读者在阅读过程中,既可以深入了解某个具体的主题,又能够把握中华文化的整体脉络。 让我受益匪浅的是,书中对“美学”的解读。中国古人对于美的追求,体现在各个方面,从诗词歌赋,到山水园林,再到日常生活中的器物。作者通过对这些艺术形式的阐述,让我领略到了中华文化独特的审美情趣。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本能够滋养心灵的书。它用一种温暖而有力的方式,向我展示了中华文化的独特魅力,也让我对自己的文化根源有了更深刻的认同感和归属感。

评分当《中华文化四十八堂课》摆在我面前时,我其实并没有抱太高的期望。我总是觉得,“四十八堂课”这种设定,难免会流于表面,或者说,会成为一本“知识堆砌”的书。但当我真正翻开这本书,我才发现,我的顾虑是多余的。这本书,简直就像一场精心策划的文化之旅。 书中对“智慧”的阐释,让我耳目一新。它并没有将智慧定义为高深的学问,而是从中国古人的生活智慧、处世之道中,提炼出了一些朴素而深刻的道理。比如,关于“知足常乐”,关于“返璞归真”,这些看似简单的道理,却蕴含着中国人几千年的生活哲学。 我非常欣赏作者的笔触。他的文字,既有历史的厚重感,又不失现代的活力。他能够将那些陈旧的观念,用一种新的视角去解读,让读者重新审视它们在当代的价值。 让我惊喜的是,这本书在探讨中华文化时,并没有回避那些争议性的议题。它会坦诚地分析传统文化中的一些局限性,比如一些思想的保守性,以及如何在新时代背景下,进行创新和发展。这种客观的态度,让我对中华文化有了更全面、更深刻的认识。 我特别喜欢书中对“人际关系”的解读。中国古人对于如何处理人与人之间的关系,有着一套非常独特的智慧。无论是“君子之交淡如水”,还是“己所不欲,勿施于人”,这些原则,至今仍然具有重要的现实意义。 作者在举例时,总是能够信手拈来,无论是历史故事、文学作品,还是民间传说,都能够被他巧妙地运用,为他的论述增添了生动的色彩。这使得阅读过程充满了趣味性,一点也不会感到乏味。 我发现,这本书的结构非常清晰。每一个“课”都像是一个独立的章节,但又彼此关联,构成了一个完整的文化体系。这使得读者在阅读过程中,既可以深入了解某个具体的主题,又能够把握中华文化的整体脉络。 让我感到受益匪浅的是,书中对“心态”的探讨。中国古人对于如何调整自己的心态,有着深刻的理解。比如,“宠辱不惊”,“淡泊名利”,这些都能够帮助我们在喧嚣的现代社会中,保持内心的平静。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本充满智慧的书。它不仅仅是知识的传递,更是一种精神的引领。它像一位循循善诱的老师,引领我走进中华文化这座宏伟的殿堂,让我看到了其深厚的底蕴和无尽的魅力。

评分刚拿到《中华文化四十八堂课》,我心里其实是有些忐忑的。我总觉得,这种“四十八堂课”的设定,很容易变成一本生硬的知识手册,或者说,会忽略掉文化的情感内核。但是,当我翻开书页,我才发现,我的担忧是完全多余的。这本书,简直就像一位知心好友,娓娓道来,让我沉醉其中。 书中对“情”的解读,给我留下了深刻的印象。它不仅仅是狭义的情感,更是中国人对于世界万物的情感联系。从父母对子女的爱,到士人对国家的忠诚,再到文人对自然的寄情,作者都用极其细腻的笔触,描绘出了中国文化中关于“情”的丰富内涵。 我非常欣赏作者的叙事方式。他不是那种干巴巴地讲解理论的学者,而是更像一位讲故事的人,用一个个生动的故事,将中华文化的精髓,一点点地展现在读者面前。这些故事,有的感人至深,有的发人深省,都让我久久不能忘怀。 让我惊喜的是,这本书在探讨中华文化时,并没有将它塑造成一个完美无缺的偶像。它会坦诚地展示文化发展过程中存在的一些问题,比如一些思想的局限性,以及如何在新时代背景下,对传统文化进行批判性地继承和发展。 我特别喜欢书中对“和谐”的阐释。中国传统文化非常注重人与人之间的和谐,人与社会之间的和谐,以及人与自然之间的和谐。作者通过对中国古代哲学、伦理道德的解读,让我深刻理解了“和谐”在中国人心目中的重要地位。 作者的文字,如同陈年的老酒,醇厚而富有韵味。他能够用最朴素的语言,阐述最深刻的道理,也能用最生动的比喻,将抽象的概念变得鲜活。读起来,是一种纯粹的享受。 我发现,这本书的结构安排非常巧妙。每一个“课”都像是一次独立的探索,但又彼此呼应,共同构成了一个宏大的中华文化图景。这使得读者在阅读过程中,既可以深入了解某个具体的主题,又能够把握中华文化的整体脉络。 让我受益匪浅的是,书中对“美”的解读。中国古人对于美的追求,体现在各个方面,从诗词歌赋,到山水园林,再到日常生活中的器物。作者通过对这些艺术形式的阐述,让我领略到了中华文化独特的审美情趣。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本能够触动心灵的书。它用一种温和而有力的方式,向我展示了中华文化的魅力,也让我对自己的文化根源有了更深厚的认同感和归属感。

评分刚拿到《中华文化四十八堂课》,我并没有立刻捧读,而是将其放在案头,不时地翻阅一下目录。那个“四十八堂课”的设置,让我联想到大学里的通识课程,总觉得会有些庞杂,甚至枯燥。然而,当真正沉下心来开始阅读时,我才发现,这本书完全颠覆了我最初的想象,它简直是一场沉浸式的文化体验。 书中对“道”的解读,尤其让我印象深刻。它并没有去引用晦涩的哲学原文,而是通过一些生动的比喻和日常生活中的例子,将“道”的意境阐释得淋漓尽致。它让我明白,“道”并非遥不可及,而是存在于我们的一呼一吸之间,存在于我们与自然的互动之中。 我非常喜欢书中对中国古代哲学思想的梳理。它并非简单地将儒释道三家分开讲述,而是着力于探讨它们之间的联系和相互影响,以及这些思想是如何渗透到中国人的日常生活和价值观念中的。这种宏观的视角,让我对中华文化的整体性有了更深刻的认识。 作者的文字如同涓涓细流,温润而有力量。他能够用最朴素的语言,描绘出最深邃的意境。例如,在谈到“时间”这个概念时,他没有去讲科学的测量,而是从古人的“日出而作,日落而息”开始,引申出“天人合一”的宇宙观,让我仿佛置身于悠远的田园牧歌之中。 这本书最让我感到惊喜的是,它并没有把中华文化塑造成一个完美的、没有瑕疵的整体。它会坦诚地揭示出文化发展过程中存在的问题,比如一些过时的观念,以及现代社会与传统文化之间的张力。这种客观的态度,反而让我对中华文化有了更真实、更成熟的认知。 我特别欣赏书中对“变”的解读。它并非一味地推崇传统,而是强调了中华文化在不断吸收外来文化、适应时代变化中所展现出的生命力。这种开放和包容的态度,是中华文化能够历经千年而不衰的重要原因。 让我感到受益匪浅的是,书中对“情绪管理”的探讨。它并非是现代心理学的舶来品,而是从中国古代的智慧中,提炼出了一些关于如何与自身情绪相处的方法,比如“内观自省”、“顺其自然”等,这些都比那些生硬的说教更有启发性。 作者在举例时,总是能够信手拈来,无论是历史故事、文学作品,还是民间传说,都能被他巧妙地运用,为他的论述增色添彩。这使得阅读过程充满了趣味性,一点也不会感到乏味。 我有一个朋友,一直对中国传统文化有些抵触,觉得过于陈旧。我把这本书推荐给了他,他读完后,对我赞不绝口。他说,这本书让他看到了中华文化中那些鲜活、有生命力的部分,也让他开始重新审视自己与传统文化的关系。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本充满智慧的书。它不仅仅是知识的积累,更是思想的启迪。它像一位循循善诱的老师,引领我走进中华文化这座宏伟的殿堂,让我看到了其深厚的底蕴和无尽的魅力。

评分初次接触《中华文化四十八堂课》,我带着一份好奇,也怀揣着一丝疑虑。我总觉得,“四十八堂课”这种形式,会不会过于模式化,或者说,会不会将博大精深的中华文化,简单地切割成一个个独立的小块,从而失去其整体的韵味?然而,翻开书页,我的疑虑便烟消云散,取而代之的是一种深深的惊艳。 书中关于“天人合一”的阐述,对我触动很大。我一直以为这只是一个抽象的哲学概念,但作者却通过对中国古代农耕文明、节日习俗,以及古代诗词歌赋的解读,将“天人合一”的思想,生动地展现在我面前。我仿佛看到了古人是如何顺应自然,与自然和谐共处的。 我非常欣赏作者的叙事风格。他不是那种枯燥的学者,而是更像一位睿智的长者,用充满智慧和温度的语言,与读者进行一次次真诚的对话。他的文字,既有历史的厚重感,又不失现代的灵动性。 让我感到惊喜的是,这本书在解读中华文化时,并没有局限于宏大的历史叙事,而是深入到了一些非常微小的生活细节。比如,关于中国古代的茶文化、酒文化,以及那些古老的民间传说,都得到了细致而生动的描绘。这些细节,让我对中华文化的理解更加立体和饱满。 作者在探讨中华文化时,展现出了一种开放和包容的态度。他并没有将中国文化与其他文化割裂开来,而是强调了中华文化在历史长河中,与其他文明的交流和互鉴,这让我看到了中华文化强大的生命力和适应性。 我特别喜欢书中对“辩证思维”的阐释。中国古人对于事物的认识,往往不是非黑即白,而是讲究“一分为二”,讲究“中庸之道”。作者通过对《道德经》、《论语》等经典著作的解读,让我深刻体会到了这种东方智慧的精妙之处。 这本书的语言,对我来说是一种享受。作者遣词造句,既有古朴的韵味,又不失现代的流畅,读起来不会感到生涩,反而像是品一杯醇厚的陈酿,越品越有滋味。 我发现,这本书不仅仅是知识的传递,更是一种精神的引领。它能够激发读者对中华文化的自豪感,也能够引导读者去思考,如何在现代社会中,传承和发扬中华文化的优秀传统。 让我印象深刻的是,书中对“艺术”的解读。它并不是简单地介绍各种艺术形式,而是深入到艺术背后的精神内涵,以及艺术在中国传统文化中的地位和作用。这让我对中国古代的绘画、书法、音乐等艺术形式,有了更深的理解和欣赏。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本能够滋养心灵的书。它用一种温暖而有力的方式,向我展现了中华文化的独特魅力,也让我对自己的文化根源有了更深刻的认同感和归属感。

评分初次翻阅《中华文化四十八堂课》,我怀着一份探究的心情。我总是觉得,中华文化博大精深,但如何将其深入浅出地呈现,又能不失其原有的韵味,这是一个很大的挑战。而这本书,恰恰做到了这一点。 书中对“德”的解读,让我印象尤为深刻。它并非是简单的道德说教,而是深入到中国人的人格塑造,以及这种人格如何影响着他们的行为方式和价值取向。作者从“仁义礼智信”出发,层层递进,阐述了“德”在中国传统文化中的核心地位。 我非常欣赏作者的叙事风格。他的文字,如同一杯香醇的绿茶,清淡却回味无穷。他能够将那些看似枯燥的历史事件,用一种充满人情味的方式讲述出来,让读者在阅读中,仿佛置身于那个时代,与古人一同呼吸。 让我惊喜的是,这本书在探讨中华文化时,并没有将它神化,而是带着一种辩证的视角。它会反思传统文化中的一些弊端,比如一些思想的狭隘性,以及如何在新时代背景下,对传统文化进行批判性地继承和发展。 我特别喜欢书中对“家国情怀”的阐释。中国传统文化非常注重“家”与“国”的联系,这种观念如何影响着中国人的民族认同感和集体意识,作者进行了深入的剖析。 作者在举例时,总是能够信手拈来,无论是历史故事、文学作品,还是民间传说,都能够被他巧妙地运用,为他的论述增添了生动的色彩。这使得阅读过程充满了趣味性,一点也不会感到乏味。 我发现,这本书的结构安排非常精巧。每一个“课”都像是一次独立的文化探索,但又彼此关联,共同构成了一个宏大的中华文化图景。这使得读者在阅读过程中,既可以深入了解某个具体的主题,又能够把握中华文化的整体脉络。 让我受益匪浅的是,书中对“人生哲学”的解读。中国古人对于如何面对生活中的种种挑战,有着一套非常深刻的智慧。无论是“知足常乐”,还是“顺其自然”,这些都能够帮助我们在纷繁复杂的世界中,找到内心的平静和生活的意义。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本能够滋养心灵的书。它用一种温暖而有力的方式,向我展示了中华文化的独特魅力,也让我对自己的文化根源有了更深刻的认同感和归属感。

评分读完《中华文化四十八堂课》,我最大的感受是,这本书给了我一种全新的视角去理解我们自己。我一直以为自己对中华文化是有些了解的,毕竟从小耳濡目染。但这本书让我意识到,很多时候,我们只是停留在表面的认知,而这本书则像一把钥匙,打开了更深层次的理解之门。 它并没有像教科书一样,枯燥地列举历史事件和人物,而是通过一个个生动的故事,将那些抽象的文化概念具象化。我尤其喜欢其中关于“君子”的阐述,它不再是简单的道德说教,而是深入剖析了君子在不同历史时期,在不同社会情境下的行为准则和内心修养,让我对这一概念有了更立体、更深刻的认识。 书中对一些传统节日的解读,也让我大开眼界。我一直以为知道端午节是为了纪念屈原,中秋节是为了思念亲人就够了,但这本书却从更广阔的文化背景,比如农耕文明、自然崇拜等方面,去解读这些节日的起源和意义,让我感受到了中华文化与自然、与宇宙之间深刻的联系。 作者的文字功底非常扎实,笔触细腻而富有情感。他能够将那些厚重的历史文化,用一种充满诗意和人文关怀的方式呈现出来。读起来,仿佛能够感受到古人的生活气息,听到他们的欢声笑语,也感受到他们的悲欢离合。这种沉浸式的阅读体验,是很多同类书籍难以企及的。 让我感到特别受启发的是,这本书在探讨中华文化时,并没有回避那些复杂和矛盾之处。它会展示文化在发展过程中遇到的挑战,以及古人是如何应对这些挑战的。这种真实而客观的呈现,让我对中华文化的理解更加成熟,也更能体会到其生命的韧性。 书中的一些关于“平衡”的论述,也让我受益匪浅。无论是阴阳平衡、天人合一,还是人际关系中的妥协与包容,作者都用非常精辟的语言进行了阐述,让我开始反思自己在生活中的一些思维定势,并尝试去寻找更和谐的解决方案。 我非常欣赏作者的叙事方式。他不是简单地堆砌知识,而是将每一个主题都融入一个完整的叙事框架中,让读者在阅读故事的同时,自然而然地吸收文化精髓。这种“寓教于乐”的方式,让学习过程变得轻松而愉悦。 这本书并没有把中华文化定义成一成不变的僵化模式,而是强调了其动态发展的生命力。它会展示文化在不同时期、不同地域的演变和融合,让我看到了中华文化的包容性和创新性。 我特别喜欢书中对一些“小人物”的关注。它并没有只聚焦于帝王将相,而是深入到普通人的生活,去挖掘那些隐藏在日常细节中的文化故事。这种视角,让我感受到中华文化的生命力,就体现在千千万万普通人的身上。 总而言之,《中华文化四十八堂课》是一本能够触及灵魂的书。它不仅仅是一本文化知识的普及读物,更是一次对我们自身文化根源的深度探索。它用真诚的笔触,讲述了我们民族的故事,也让我们有机会更好地认识自己。

评分刚拿到这本《中华文化四十八堂课》,说实话,最初的期待值并没有那么高。我总觉得“四十八堂课”这种设定,很容易变成一本堆砌知识点、或者流于表面、泛泛而谈的书。但翻开之后,惊喜不断。它并没有一股脑地灌输那些我们耳熟能详的“大道理”,而是通过一种非常巧妙的方式,将中华文化的精髓层层剥开,让你在不知不觉中,仿佛置身于历史的长河之中。 书中对一些我们可能习以为常的文化现象,进行了深入浅出的解读。比如,它并非简单罗列诗经的篇章,而是从当时的社会背景、人们的生活状态,甚至是很小的物件,来推断其背后的文化含义。我印象最深的是其中对“礼”的阐述,它不仅仅是表面上的规矩,更是一种内在的修养,一种人与人之间、人与社会之间和谐相处的智慧。作者的笔触细腻而富有洞察力,能够从细微之处窥见宏大的文化图景。 让我特别喜欢的一点是,这本书没有把中华文化塑造成一个遥不可及、高高在上的神坛,而是以一种非常“接地气”的方式呈现。它会讲到一些我们日常生活中可能会遇到的场景,然后引申出背后的文化渊源。例如,在谈到“家”的概念时,它并没有仅仅停留在建筑学的层面,而是深入探讨了中国传统文化中“家国同构”的思想,以及这种思想对中国人行为模式、价值取向的深远影响。这种联系现实的解读,让原本可能有些抽象的文化概念,变得鲜活而有温度。 读这本书,我最大的感受就是,它不是在“教”我,而是在“引”我。它提供了一个探索的起点,然后鼓励我去思考,去感受。书中提到的一些关于“时间”的观念,就让我脑洞大开。我们现代人常常被紧迫的时间感所裹挟,而书中对中国古代一些“慢生活”的描绘,以及对“天人合一”的理解,让我开始重新审视自己与时间的关系。这不仅仅是对文化知识的获取,更是一种思维方式的启迪。 这本书最大的魅力在于它的“意会”。它不会把每一个知识点都掰开了、揉碎了喂给你,而是留下了一些想象的空间。例如,在谈到一些古老的艺术形式时,它会描绘出那种意境,让你去体会其中的韵味,而不是简单地告诉你“这是什么,有什么特点”。这种“留白”的处理,恰恰体现了中华文化含蓄、内敛的特质,也更能激发读者的主动思考和探索欲望。 我不得不说,这本书在语言风格上也非常考究。作者的文字功底深厚,遣词造句既有古韵,又不失现代的流畅感。读起来不会感到晦涩难懂,反而像是在和一位博学多识的长者在进行一次深入的对话。他能用最朴素的语言,讲出最深刻的道理,也能用最生动的比喻,将复杂的概念解释得清晰明了。 让我感到耳目一新的是,书中对一些“反直觉”的文化现象,也做了非常到位的解释。比如,我们可能一直认为“谦虚”是中华文化的美德,但书中会深入剖析,在某些特定情境下,过度谦虚可能带来的负面影响,以及中国古人是如何在“谦虚”和“自信”之间找到平衡的。这种辩证的视角,让我对一些固有的认知产生了颠覆。 我惊喜地发现,这本书并没有局限于宏大的历史叙事,而是深入到了一些非常微观的文化细节。例如,书中对中国古代的饮食文化、服饰文化,以及一些日常器物的演变,都进行了细致的描写。这些细节的呈现,不仅丰富了对中华文化的认知,更让那些遥远的时代,变得触手可及,仿佛能够闻到空气中飘散的饭菜香,看到街上往来的身影。 坦白说,很多时候,我们在阅读一些文化类书籍时,容易陷入“知识的海洋”,感到疲惫。但《中华文化四十八堂课》却做到了“润物细无声”。它没有刻意地去“说教”,而是通过一个个引人入胜的故事、一个个发人深省的例子,将中华文化的精髓融入其中。读完之后,你会发现,自己对这个民族的文化,有了更深层次的理解和认同。 总的来说,这本书给我的感觉,就像是在精心打磨的一块美玉。每一堂“课”,都像是一个切面,折射出中华文化不同的光彩。它并非简单粗暴地展示,而是以一种非常精巧、艺术的方式,将文化的美,呈现在读者面前。我真心推荐给所有想要深入了解中华文化的朋友,它绝对是一场智慧的盛宴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有