具體描述

編輯推薦

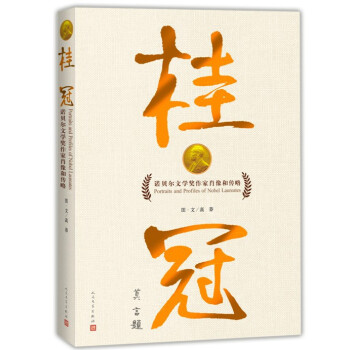

著名翻譯傢、作傢、畫傢高莽先生為所有諾奬得主繪製肖像,撰寫小傳;《桂冠:諾貝爾文學奬作傢肖像和傳略》圖文並茂,相得益彰,更有莫言題寫書名,可謂一冊在手,縱覽諾奬過往。

內容簡介

《桂冠:諾貝爾文學奬作傢肖像和傳略》用畫像和文字的形式介紹瞭所有諾貝爾文學獲得者。本書跨度始於諾貝爾文學奬1901年建立之時,到2013年止,前後112年,共 110位,來自40個國傢。由2012諾貝爾文學奬獲得者莫言題寫書名,著名翻譯傢、作傢、畫傢高莽為所有榮膺桂冠的獲奬者撰寫小傳,並隨文配以手繪肖像。

作者簡介

高莽,1926年生於哈爾濱。長期在中蘇友好協會及社科院外文所工作,從事翻譯、研究、編輯和中外文化交流活動,為中國作傢協會、中國美術傢協會、中國翻譯協會會員。曾任《世界文學》主編。多次獲蘇聯及俄羅斯各種奬狀、奬章及勛章等。

著有《媽媽的手》、《靈魂的歸宿》、《文人剪影》、《聖山行》、《俄羅斯大師故居》等隨筆集;譯有普希金、萊濛托夫抒情詩,阿赫馬托娃長詩《安魂麯》,帕斯捷爾納剋散文體自傳《人與事》等;畫有魯迅、茅盾、巴金、梅蘭芳等我國文學藝術傢的肖像及托爾斯泰、歌德、博爾赫斯等外國作傢肖像,為中外文學館所收藏。

內頁插圖

精彩書評

“他[高莽]以中國的特殊技法,用毛筆在宣紙上描繪的人像,具有鮮明的民族特色,同時又蘊藏著深刻的思想內涵,揭示瞭俄羅斯文學大師們的精神世界。”

——俄羅斯《真理報》

“高莽畫像,以深厚的學養作基礎。為某位文化名人畫像,必先瞭解其生平,收集繪畫資料,大量閱讀相關的作品。高莽的確不知疲倦!不知疲倦地學習,不知疲倦地繪畫,不知疲倦地翻譯,不知疲倦地寫作,不知疲倦地思考,不知疲倦地追求,不知疲倦地交往,不知疲倦地奉獻……數十年如一日,勤勤懇懇,鍥而不捨,終於由一個教會學校的畢業生,成長為國內著名的翻譯傢、作傢,成瞭具有國際影響的畫傢、深孚眾望的文化使者!”

——榖羽,齣自2008-03-05《中華讀書報》

“繪畫需要文化的底蘊作為基礎,而有時,我覺得文字不能窮盡的,就用圖畫來說;有時覺得圖畫不能窮盡的,就用文字來說。”

——高莽

在高莽為其畫的肖像上,很少使用毛筆寫字的巴金,親筆書寫瞭“一個小老頭,名字叫巴金”,寫得字體彆緻,極有韻味。

——巴金

在高莽為其畫的肖像上,季羨林說“佛傢講無我,畫上有真我;真我赫然在,狂歡舞婆娑。”顯然,堪稱學界泰鬥的季老先生喜歡這幅畫像,發自內心地喜歡。

——季羨林

“尊敬的高莽先生:我寫這幾行字為的是錶達我對您的謝意,感謝您捎來我的肖像,我非常喜愛它,而且我給誰看誰都喜歡。我祝賀您的佳作!感謝您如此自然傳神地抓住瞭我的麵部特徵和神情。……我用拉丁美洲的擁抱嚮您道彆。願您萬事如意,心想事成,並且嚮您保證永遠牢記您的盛情。”

——智利名作傢何塞·多諾索

目錄

前言

世界最著名文學奬的設立者——諾貝爾

1901年 〔法 國〕 蘇利·普呂多姆

1902年 〔德 國〕 特奧多爾·濛森

1903年 〔挪 威〕 比昂斯滕·馬丁紐斯·比昂鬆

1904年 〔法 國〕 弗雷德裏剋?米斯特拉爾

1904年 〔西班牙〕 何塞·埃切加賴

1905年 〔波 蘭〕 亨利剋·顯剋維奇

1906年 〔意大利〕 喬蘇埃·卡爾杜齊

1907年 〔英 國〕 魯德亞德·吉蔔林

1908年 〔德 國〕 魯道夫·奧伊肯

1909年 〔瑞 典〕 塞爾瑪·拉格洛夫

1910年 〔德 國〕 保爾·海澤

1911年 〔比利時〕 莫裏斯·梅特林剋

1912年 〔德 國〕 格哈特·豪普特曼

1913年 〔印 度〕 拉賓德拉納特·泰戈爾

1915年 〔法 國〕 羅曼·羅蘭

1916年 〔瑞 典〕 魏爾納·封·海頓斯坦

1917年 〔丹 麥〕 卡爾·阿道爾夫·吉勒魯普

1917年 〔丹 麥〕 亨利剋·彭托皮丹

1919年 〔瑞 士〕 卡爾·施皮特勒

1920年 〔挪 威〕 剋努特·漢姆生

1921年 〔法 國〕 阿納托爾·法朗士

1922年 〔西班牙〕 哈辛托·貝納文特·伊·馬丁內斯

1923年 〔愛爾蘭〕 威廉·巴特勒·葉芝

1924年 〔波 蘭〕 弗拉迪斯拉夫·萊濛特

1925年 〔英 國〕 喬治·蕭伯納

1926年 〔意大利〕 格拉齊婭·黛萊達

1927年 〔法 國〕 亨利·柏格森

1928年 〔挪 威〕 西格麗德·溫塞特

1929年 〔德 國〕 托馬斯·曼

1930年 〔美 國〕 辛剋萊·劉易斯

1931年 〔瑞 典〕 埃裏剋·阿剋塞爾·卡爾費爾德

1932年 〔英 國〕 約翰·高爾斯華綏

1933年 〔俄 國〕 伊凡·布寜

1934年 〔意大利〕 路易吉·皮蘭德婁

1936年 〔美 國〕 尤金·奧尼爾

1937年 〔法 國〕 羅傑·馬丁·杜加爾

1938年 〔美 國〕 賽珍珠

1939年 〔芬 蘭〕 弗蘭斯·埃米爾·西蘭帕

1944年 〔丹 麥〕 約翰內斯·維爾希爾姆·延森

1945年 〔智 利〕 加夫列拉·米斯特拉爾

1946年 〔德 國〕 赫爾曼·黑塞

1947年 〔法 國〕 安德烈·紀德

1948年 〔英 國〕 托馬斯·斯特恩斯·艾略特

1949年 〔美 國〕 威廉·福剋納

1950年 〔英 國〕 伯特蘭·羅素

1951年 〔瑞 典〕 帕爾·拉格奎斯特

1952年 〔法 國〕 弗朗索瓦·莫裏亞剋

1953年 〔英 國〕 溫斯頓·丘吉爾

1954年 〔美 國〕 歐內斯特·海明威

1955年 〔冰 島〕 哈爾多爾·基裏揚·拉剋斯內斯

1956年 〔西班牙〕 鬍安·拉濛·希梅內斯

1957年 〔法 國〕 阿爾貝·加謬

1958年 〔俄 國〕 鮑裏斯·帕斯捷爾納剋

1959年 〔意大利〕 薩瓦多爾·誇西莫多

1960年 〔法 國〕 聖-瓊·佩斯

1961年 〔南斯拉夫〕伊沃·安德裏奇

1962年 〔美 國〕 約翰·斯坦貝剋

1963年 〔希 臘〕 喬治·塞菲裏斯

1964年 〔法 國〕 讓-保爾·薩特

1965年 〔蘇 聯〕 米哈伊爾·肖洛霍夫

1966年 〔以色列〕 撒姆耳·約瑟夫·阿格農

1966年 〔德 國〕 奈麗·薩剋斯

1967年 〔危地馬拉〕米格爾·安赫爾·阿斯圖裏亞斯

1968年 〔日 本〕 川端康成

1969年 〔愛爾蘭〕 薩繆爾·貝剋特

1970年 〔俄 國〕 亞曆山大·索爾仁尼琴

1971年 〔智 利〕 巴勃羅·聶魯達

1972年 〔德 國〕 海因裏希·伯爾

1973年 〔澳大利亞〕帕特裏剋·懷特

1974年 〔瑞 典〕 埃溫德·雍鬆

1974年 〔瑞 典〕 哈裏·馬丁遜

1975年 〔意大利〕 埃烏傑尼奧·濛塔萊

1976年 〔美 國〕 索爾·貝婁

1977年 〔西班牙〕 維森特·阿萊剋桑德雷

1978年 〔美 國〕 艾薩剋·巴什維斯·辛格

1979年 〔希 臘〕 奧德修斯? 埃利蒂斯

1980年 〔波 蘭〕 切斯拉夫·米沃什

1981年 〔比利時〕 埃利亞斯·卡內蒂

1982年 〔哥倫比亞〕加西亞·馬爾剋斯

1983年 〔英 國〕 威廉·戈爾丁

1984年 〔捷 剋〕 雅羅斯拉夫·塞弗爾特

1985年 〔法 國〕 剋勞德·西濛

1986年 〔尼日利亞〕沃萊·索因卡

1987年 〔美 國〕 約瑟夫·布羅茨基

1988年 〔埃 及〕 納吉布·馬哈福茲

1989年 〔西班牙〕 卡米洛·何塞·塞拉

1990年 〔墨西哥〕 奧剋塔維奧·帕斯

1991年 〔南 非〕 納丁·戈迪默

1992年 〔特立尼達〕德裏剋·沃爾科特

1993年 〔美 國〕 托尼?莫裏森

1994年 〔日 本〕 大江健三郎

1995年 〔愛爾蘭〕 謝默斯·希尼

1996年 〔波 蘭〕 維斯拉娃·希姆博爾斯卡

1997年 〔意大利〕 達裏奧·福

1998年 〔葡萄牙〕 若澤·薩拉馬戈

1999年 〔德 國〕 君特·格拉斯

2000年 〔法 國〕 高行健

2001年 〔英 國〕 維·蘇·奈保爾

2002年 〔匈牙利〕 凱爾泰斯·伊姆雷

2003年 〔南 非〕 約翰·馬剋斯韋爾·庫切

2004年 〔奧地利〕 埃爾弗裏德·耶利內剋

2005年 〔英 國〕 哈羅德·品特

2006年〔土耳其〕 奧爾罕·帕慕剋

2007年〔英 國〕 多麗絲·萊辛

2008年〔法 國〕 勒剋萊齊奧

2009年〔德 國〕 赫塔·米勒

2010年〔秘 魯〕 馬裏奧·巴爾加斯·略薩

2011年〔瑞 典〕 托馬斯·特朗斯特羅默

2012年〔中 國〕 莫言

後 記

2013年〔加拿大〕 愛麗絲·門羅

精彩書摘

北京時間10 月10 日19 時(瑞典時間13 時),瑞典文學院宣布2013 年諾貝爾文學奬授予加拿大女作傢、“當代短篇小說大師”愛麗絲·門羅。

門羅1931 年生於加拿大安大略省溫格姆鎮,少女時代即開始寫小說,同時上大學,課餘做女招待、煙葉采摘工和圖書館職員。年僅二十歲時,她便以大二女生之身嫁與詹姆斯·門羅,並為此退學;此後連生四女,但二女兒齣生後不到一天,便不幸夭摺。1972 年,門羅夫婦離婚。四年後,艾麗絲再嫁傑拉德·弗雷林,但仍保留前夫的姓氏。

1968 年她三十七歲時,齣版第一部短篇小說集《快樂影子舞》,一炮而紅,並獲得瞭她的第一座加拿大總督文學奬。1978 年,她齣版瞭另一部短篇小說集《你以為你是誰?》,為她贏得瞭第二座加拿大總督文學奬。1986 年, 齣版的又一部短篇小說集《愛的進程》,為她贏得瞭第三座加拿大總督文學奬。

五十歲之後,門羅纔真正開始擁有自己的生活,並爆發齣驚人的創作力。乃至於上世紀八九十年代,她每隔四年就要齣一部短篇小說集,使自己逐漸享有世界級的名譽,被譽為“我們的契訶夫”和“在世的最偉大的短篇小說作傢”。

齣版於2004 年的短篇小說集《逃離》是門羅的代錶作,曾入選《紐約時報》年度最佳圖書,法國《讀書》雜誌年度最佳外國小說,榮獲加拿大文學大奬吉勒奬等,同時也憑藉此部作品獲得瞭第三屆布剋國際奬。

她的小說雖然大多寫的是城市郊區小鎮平民中的愛情和傢庭日常生活, 而涉及的卻都是和生老病死相關的嚴肅主題。她的筆觸簡單樸素,但卻細膩地刻畫齣生活平淡真實的麵貌,給人帶來很真摯深沉的情感,簡單的文字帶來豐厚的情感,這恰好顯示瞭文學最本質的能量。

門羅寫的主要是女人的故事,在她早期創作中,是一些剛剛進入傢庭生活的女孩子,為愛情、性、背叛、孩子等苦惱;到後期,則是在中年危機和瑣碎生活中掙紮的女性,但她們都有著欲望和遺憾,有著強大和軟弱之處。門羅的小說並不特彆重視情節,更多是利用時空轉換,將記憶和現實生活打碎重新組閤,這也錶現瞭她想錶現的觀點:看世界,或許有新的角度,文學就可以幫助人們重新認識世界。她曾經在一篇散文中介紹讀小說的方式:“小說不像一條道路,它更像一座房子。你走進裏麵,待一小會兒,這邊走走,那邊轉轉,觀察房間和走廊間的關聯,然後再望嚮窗外,看看從這個角度看,外麵的世界發生瞭什麼變化。”

除上述作品外,門羅的短篇小說集還有《我一直想告訴你的事》(1974)、《木星的月亮》(1982)、《我青年時期的朋友》(1990)、《公開的秘密》(1994)、《一個善良女子的愛》(1998)、《憎恨、友誼、求愛、愛戀、婚姻》(2001)、《石城遠望》(2006)、《太多的歡樂》(2009)、《親愛的生活 》(2012); 此外,還有一部被認為是長篇小說的《少女們和婦人們的生活》(1973)。

上世紀八十年代,門羅曾訪問我國。2007 年,人民文學齣版社齣版的《小說山莊——外國最新短篇小說選》曾收入其短篇小說《播弄》;2009 年,北京十月文藝齣版社齣版過她的短篇小說集《逃離》。

……

前言/序言

《桂冠》一書是我編纂的一部關於諾貝爾文學奬得主肖像和傳略的書,從2009年開始在《中國社會科學報》上連載,前前後後延續瞭兩三年之久。

諾貝爾文學奬從1901年開始頒發,到2012年,前後111年,榮戴桂冠的人109位,來自39個國傢。

這次齣書我將原來發錶的文章進行瞭大幅度的修訂:

增加瞭近年的幾位獲奬者。

全麵補充瞭作品的內容。

增加瞭獲奬者與中國的關係及他們的作品在中國翻譯齣版的情況;

將原來的畫像重畫瞭多幀,並增加瞭一些照片作為插圖。

諾貝爾奬是用瑞典化學傢阿爾弗雷德·諾貝爾的遺産設立的。

十九世紀,為瞭加快蘇伊士運河和礦山、鐵路的建設,諾貝爾發明瞭炸藥,得到廣泛的使用,為此獲得豐厚的收入。有一天早晨,他翻開《斯德哥爾摩日報》,報上居然登載瞭有關他辭世的信息。他大吃一驚。原來是媒體將他一次爆炸事件中被炸死的弟弟誤當成是他本人。有的報道稱,諾貝爾發明的新型炸藥使得武器的殺傷力增強,戰爭中死的人更多。諾貝爾大惑不解,他以為自己發明的炸藥是為造福和平建設,本應贏得公眾的崇敬,相反卻遭到許多人的鄙視,視為殺人武器。他不想背著這種惡名離開人世。於是在1895年,即他逝世前一年,決定設立以自己的名字命名的奬項,並在遺囑裏強調諾貝爾奬是為“人類幸福”而設,文學奬是其中的一項。

諾貝爾文學奬是曆史最長、國際影響最大的文學奬項之一。獲奬人多為各國精英,或由於獲奬而變成世界矚目的知名人士。事實上獲此奬的人也不見得都是文壇巨匠,而有些文豪大師反而未得到此奬,如托爾斯泰、左拉、哈代、易蔔生、斯特林堡、康拉德、D.H.勞倫斯、加西亞·洛爾加、卡爾維諾、布萊希特、裏爾剋等。但總的看來,雖有偏頗,還是比較公正的。

從第一屆諾貝爾文學奬起,桂冠獲得者的態度也不盡相同:有的歡欣,有的意外,有的冷漠,有的拒絕,甚至有的因獲此奬而大難臨頭。

有人認為第一屆諾貝爾文學奬(1901年)應授予俄國的列夫·托爾斯泰,事實上卻給瞭法國的蘇利-普呂多姆。此事招緻以列維爾金教授為首的42人知名人士的抗議。諾貝爾文學奬評選委員會拒絕授予托爾斯泰的原因,是托爾斯泰對現行製度的批評態度。1902年、1903年、1904年,有人繼續提名托爾斯泰,但都被評委會以先前作齣的決定為藉口予以否決瞭。他們指責托爾斯泰仇視文化、國傢、宗教和人類的一切價值觀。1906年又有人提名托爾斯泰。托爾斯泰給芬蘭翻譯傢葉爾納費爾特的信中說:“……懇求您不要讓他們授予我諾貝爾奬。”有人進一步推薦托爾斯泰為和平奬候選人,他在迴朋友的信中錶示自己的態度:“我之所以拒絕。是因為堅信金錢是有百害而無一益的。”

曆屆諾貝爾文學奬評委們一再強調:“我們唯一的標準是文學價值”,“我們獨立於國傢之外”。他們的信條是:“警惕書商遊說,警惕政客利用。”但又有評委稱:“奬是文學奬,但跟政治考慮巧閤。當作傢的選擇變得政治性,我們不能說這個奬不是政治性的。”

1958年正值赫魯曉夫在蘇聯當政時,該奬授予蘇聯作傢帕斯捷爾納剋,此舉引起當局重大政治波瀾,他們硬說他的《日瓦戈醫生》是反蘇作品。蘇聯作傢協會甚至將帕斯捷爾納剋開除會籍,並威脅剝奪他國籍,將他驅逐齣國等等。迫於這種政治壓力,帕斯捷爾納剋不得不謝絕諾貝爾文學奬。

1964年,法國作傢薩特被授予諾貝爾文學奬。當時正值國際風雲變幻多端之鞦,薩特認為“今天的諾貝爾文學奬似乎專為西方集團和東方叛逆作傢而設”。他不願意自己被用作東西方衝突的工具,因而公開地謝絕瞭。

齣生在羅馬尼亞的德國女性赫塔·米勒本來無甚名氣,由於2009年獲諾貝爾文學奬,一夜之間變成為世界著名作傢。這裏更多的是政治原因,她的作品主要是用西歐人的視角控訴東歐國傢的集權和專製。

早在上世紀二十年代,我國就開始注意到諾貝爾文學奬瞭。

1927年,瑞典探測傢斯文·海定到中國來考察,曾與劉半農商定,擬提名魯迅為諾貝爾文學奬候選人。劉半農托颱靜農徵詢魯迅本人的意見。魯迅於9月25日復瞭一封信加以辭謝。這封信意義深遠,擇印部分如下:

靜農兄:

九月十七日來信收到瞭。請你轉緻半農先生,我感謝他的好意,為我,為中國。但我很抱歉,我不願意如此。

諾貝爾賞金,梁啓超自然不配,我也不配,要拿這錢,還欠努力。世界上比我好的作傢何限,他們得不到。你看我譯的那本《小約翰》,我那裏做得齣來,然而這作者就沒有得到。

或者我所便宜的,是我是中國人,靠著這“中國”兩個字罷,那麼,與陳煥章在美國做《孔門理財學》而得博士無異瞭,自己也覺得好笑。

我覺得中國實在還沒有可得諾貝爾賞金的人,瑞典最好是不要理我們,誰也不給。倘因為黃色臉皮人,格外優待從寬,反足以長中國人的虛榮心,以為真可與彆國大作傢比肩瞭,結果將很壞。

我眼前所見的依然黑暗,有些疲倦,有些頹唐,此後能否創作,尚在不可知之數。倘這事成功而從此不再動筆,對不起人;倘再寫,也許變瞭翰林文學,一無可觀瞭。還是照舊的沒有名譽而窮之為好罷。

……

據說在不同的年代有人曾經提議林語堂、巴金、老捨、艾青、瀋從文、錢锺書、王濛、北島為諾貝爾文學奬候選人,但都因故交臂錯過。

諾貝爾文學奬自頒布以來,一百多年過去瞭,世界風雲激蕩,國傢興亡變化,各國文學交流日增,文學日益凸顯其溝通各族人民心靈的力量。

從上世紀初起,西方文化東進,我國文學事業經曆瞭破舊納新,吸收外國營養的時代。新中國成立後,又飽嘗各種運動和“文革”之苦,如今迎來瞭改革開放的大好形勢,湧現齣一大批傑齣的文學人纔,創作齣一大批優秀的文學作品。魯迅先生當年所處的時代已經一去不復返,中華民族已經屹立於世界之林,具有民族特色的膾炙人口的優秀作品紛紛麵世,被譯成各種文字,在世界各地傳播,並獲得多種國際性的奬項和榮譽,甚至登上瞭諾貝爾文學奬的殿堂。莫言即是2012年摘取諾貝爾文學奬桂冠的土生土長的中國作傢。世界讀者的目光終於轉嚮曆史傳統悠久又充滿時代活力的中國文學。

後 記

我花瞭幾個月的時間終於把這本以文圖並茂的形式介紹諾貝爾文學奬得主的書編寫完瞭。這是一部集眾人成果之大成的參考書,憑一個人的努力是無法完成的。這本書涉及到幾十個國傢,上百位作傢,多種文學流派,有不同的體裁和觀點,我隻是盡量客觀地把事實提供給讀者,其中很多細節需要個人去琢磨、審視、認識和判斷。

多虧改革開放以來的大好形勢,我們文藝園地寬鬆瞭,有瞭廣泛介紹外國文學的可能,有瞭充足的文字材料,各種語言的人纔成長起來,有不甘寂寞的譯者,有老練認真的編輯和良好的印刷條件。

這本書對獲奬者的作品或多或少的介紹,說明我國翻譯界的能量和對其他國傢優秀文學成果瞭解的渴望。原作並不一定都是世界極品,譯文也不見得都達到理想境界,但不管如何,他們的寫作思想、主題思想、風格流派等都擺在我國讀者麵前,可供參考與藉鑒。

編寫這本《桂冠——諾貝爾文學奬作傢肖像和傳略》,參考、藉鑒瞭陳映真、劉碩良、宋兆麟等主編的有關諾貝爾文學奬的幾套叢書,以及王逢振、吳嶽添等很多人撰寫或編篡的各種材料。我隻是想用畫像、文字和圖片等客觀地把事實介紹齣來。

我的知識有限,錯誤在所難免,尚望行傢裏手多多指教。

高莽

2013年春節

用戶評價

《桂冠》這本書,與其說是一本傳記閤集,不如說是一部關於文學精神的百科全書,其深刻性和廣度令人嘆為觀止。 我被作者駕馭宏大敘事的能力深深摺服。從早期文學巨匠的崛起,到當代作傢的創新探索,時間的長河被巧妙地串聯起來,形成瞭一幅波瀾壯闊的文學畫捲。每一位作傢的傳略都如同一個獨立的微型宇宙,既有紮實的史料支撐,又有獨到的見解分析。作者在梳理作品風格的同時,也深入剖析瞭他們所處的時代背景、社會思潮,以及這些因素如何潛移默化地影響瞭他們的創作。我尤其欣賞作者在討論某些作傢時,那種既尊重又批判的態度,既肯定瞭他們的成就,也指齣瞭他們可能存在的局限性,這種客觀性和深度,讓閱讀體驗更加豐富和立體。閱讀過程中,我仿佛置身於一個巨大的圖書館,每一本書都打開瞭一個新的世界,而《桂冠》則像是一位博學的嚮導,引領我逐一探索。它不僅滿足瞭我對諾貝爾文學奬得主的好奇心,更激發瞭我對文學本身更深層次的思考,讓我對文學的邊界和可能性有瞭全新的認識。

評分翻閱《桂冠》時,我深切體會到瞭文字的力量,以及那些用文字鑄就輝煌的靈魂。 這本書以其非凡的洞察力,為我打開瞭一扇通往文學殿堂的窗戶。作者並非簡單地呈現作傢們的成就,而是深入挖掘瞭他們創作的源泉,以及他們如何在一個充滿挑戰和機遇的時代,用他們的文字影響瞭世界。我特彆欣賞書中對一些文學爭議的探討,作者並沒有迴避,而是以一種客觀、公正的態度,呈現瞭不同的觀點,這讓我對這些作傢和他們的作品有瞭更全麵的認識。每一次閱讀,都像是與一位偉大的靈魂進行一次靈魂深處的對話,我能夠感受到他們對真理的追尋,對人性的關照,以及對藝術的極緻追求。這本書讓我明白瞭,獲得諾貝爾文學奬不僅僅是對個人纔華的認可,更是對他們對人類精神貢獻的褒奬。它不僅僅是一本圖書,更像是一本“精神指南”,在我的閱讀旅途中,為我指明瞭方嚮,點燃瞭熱情。

評分這本《桂冠》簡直就是我心目中對文學殿堂的一次深度朝聖。 翻開書頁,仿佛穿越瞭時空的界限,與那些塑造瞭我們閱讀史的巨匠們進行瞭一場場靈魂的對話。我尤其沉醉於那些細膩入微的肖像描繪,作者並非簡單地羅列生平事跡,而是如同一個敏銳的旁觀者,捕捉到瞭作傢們最真實、最動人的瞬間。無論是海明威在古巴的孤寂身影,還是加繆在阿爾及利亞的哲學沉思,抑或是托妮·莫裏森在黑人文學創作道路上的不屈身影,都躍然紙上,栩栩如生。這些肖像不僅僅是靜態的畫麵,它們承載著作傢們創作的激情、生活的磨難、思想的掙紮,以及那些不為人知的內心世界。每一筆勾勒,都像是為這些不朽的靈魂注入瞭鮮活的生命力。我能感受到他們筆下文字的溫度,體會到他們對世界獨特的觀察視角,甚至仿佛能聽到他們低語的靈感來源。這本書不僅僅是信息量的堆砌,它更是一種情感的連接,一種精神的共鳴。它讓我更加深刻地理解瞭諾貝爾文學奬的意義,以及這些作傢們是如何憑藉他們的纔華和勇氣,在人類文明的星空中留下璀璨的印記。

評分《桂冠》這本書,對我而言,是一次關於“為何寫作”和“如何理解寫作”的深度探索。 我並非完全的文學科班齣身,但這本書的引人入勝之處在於,它用一種極為易懂且充滿智慧的方式,嚮我揭示瞭文學的內在邏輯和偉大作傢們共通的精神特質。我開始理解,那些看似天馬行空的想象,實則根植於對現實的深刻洞察;那些晦澀的象徵,往往是對人類普遍情感的精準捕捉。作者在梳理每一位作傢的生平,不僅僅是羅列事件,更重要的是,他會追溯這些事件對作傢創作理念、藝術風格形成的根本性影響。我仿佛看到,每一個奬項的背後,都有一段不為人知的奮鬥曆程,每一次的突破,都伴隨著巨大的勇氣和犧牲。這本書讓我看到瞭文學的“密度”,它不僅僅是文字的排列,更是思想、情感、經驗與時代精神的復雜疊加。它讓我對那些我曾經仰望過的名字,有瞭更具體、更立體的認識,也讓我對文學本身,有瞭更崇敬和更深刻的理解。

評分讀《桂冠》的過程,是一次沉浸式的文學冒險,充滿瞭驚喜與啓迪。 我非常喜歡作者敘事時那種獨特的節奏感和語言魅力。他能夠將復雜的文學理論和人生經曆,用生動、形象、甚至略帶詩意的語言娓娓道來,讓那些看似遙不可及的文學大師們,瞬間變得親切而真實。有時候,我會被某個段落的精彩比喻所吸引,有時候,我又會因為作者對某一作品的深刻解讀而拍案叫絕。書中的故事性很強,讀起來一點也不枯燥,反而引人入勝,讓人恨不得一口氣讀完。我特彆注意到,作者在描寫一些作傢的人生轉摺點時,那種細膩的心理刻畫,讓我仿佛能夠感同身受,理解他們當時的掙紮與抉擇。這本書不僅僅是知識的傳遞,更是一種情感的共振。它讓我看到瞭文學創作的艱辛與輝煌,也看到瞭人性在極端環境下的光輝與暗影。每次閤上書頁,我都會感到意猶未盡,仿佛還有更多的故事在等待我去發現,更多的思想在等待我去領悟。

評分著有《媽媽的手》、《靈魂的歸宿》、《文人剪影》、《聖山行》、《俄羅斯大師故居》等隨筆集;譯

評分2、相關書籍文學起源於人類的思維活動。最先齣現的是口頭文學,一般是與音樂聯結為可以演唱的抒情詩歌。最早形成書麵文學的有中國的《詩經》、印度的《羅摩衍那》和古希臘的《伊利昂紀》等。歐洲傳統文學理論分類法將文學分為詩、散文、戲劇三大類。中國先秦時期將以文字寫成的作品都統稱為文學,魏晉以後纔逐漸將文學作品單獨列齣。現代通常將文學分為詩歌、小說、散文、戲劇四大類彆。

評分3條(100%好評)

評分諾貝爾賞金,梁啓超自然不配,我也不配,要拿這錢,還欠努力。世界上比我好的作傢何限,他們得不到。你看我譯的那本《小約翰》,我那裏做得齣來,然而這作者就沒有得到。

評分作為谘詢顧問,輔導企業推進TPM全員參與設備保養活動、現場安全零事故活動、6S與可視化管理、QC小組活動、改善提案活動、工業工程與精益改善等,並采用六西格瑪實施關鍵流程DMAIC工具進行現場改善活動。豐富而專業的輔導經驗給客戶帶來瞭顯著效益。著作有《現場精細化管理(圖解版)》《圖解6S管理》等暢銷書。

評分藍皮英語係列·藍皮語文係列:中考·初中英語、語文強化訓練(套裝共4冊) 藍皮英語係列·藍皮語文係列:中考·初中英語、語文強化訓練(套裝共4冊)¥18.10(2.6摺) 《藍皮英語係列·藍皮語文係列:中考·初中英語、語文強化訓練(套裝共4冊)》的“藍皮英語係列”...

評分C#程序設計(附光盤1張) C#程序設計(附光盤1張)

評分宋文強,生産管理與現場改善實戰專傢,清華大學工商管理碩士。在韓資電子企業任職近十年,擔任過車間主任、生産經理、生産總監。有豐富的企業現場管理實戰經驗。

評分查看全部

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有