具体描述

产品特色

编辑推荐

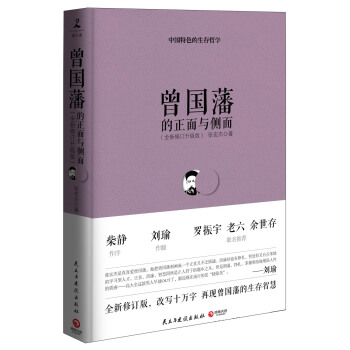

1.《曾国藩的正面与侧面》全新修订升级版,改写十万字,更加精炼,可读性更强!

2. 柴静作序、刘瑜作跋、罗振宇 老六 余世存联名推荐!

3. 曾国藩是正直、清廉、智慧的正人君子

又是深嵌体制核心的职业官员

这是一部中国政治教科书,通过本书所描绘的曾国藩,可窥见中国传统官场微妙而复杂的“潜规则”

4.从愤青到史上成功的官员,经历五次耻辱,如何“脱胎换骨”。30岁前后截然不同的曾国藩为广大的青年展示了一个年轻人是如何从理想走向现实的,极具现实指导意义。

内容简介

《曾国藩的正面与侧面》讲述了曾国藩跌宕起伏的一生,揭露了诸多不为人知的细节:一生遭遇过的五次重大挫折;与左宗棠的纠结和情谊;一生收入与支出;如何看待风水、相面、算卦和天命等。作者为我们展示了一个正直、清廉、智慧的“圣人”形象的曾国藩,一个矛盾、挣扎的深嵌体制核心的职业官员。透过曾国藩,读者可窥见中国传统官场微妙而复杂的“潜规则”与中国特色体制的独特生存哲学。

作者简介

张宏杰:蒙古族,1972年生于辽宁。东北财经大学经济学学士,复旦大学历史学博士,清华大学博士后。曾先后就职于某金融机构及某大学。著有《中国国民性演变历程》《大明王朝的七张面孔》《饥饿的盛世》《坐天下很累》等。《百家讲坛》主讲人,大型纪录片《楚国八百年》总撰稿。

精彩书评

这个深嵌在体制核心中的职业官员,要以一种穷根究底的笨拙憨态,扎硬寨,打死仗,从皇家文化中解放出来,从道德诫命中解放出来,开始松绑挣脱,使这一阶层开始拥有自己的独立身份。曾国藩能成为曾国藩,靠的不是道德勇气,而是精神上不断地自我更新,“前世所袭误者,可以自我更之;前世所未及者,可以自我创之”。

——柴静

曾国藩这个人很有意思。他出身卑微,资质平平,刚出道时是个见到啥不平事都要叽歪两句的“小愤青”;30岁时立志做圣人,跟朋友喝酒要反省,见到美色要反省,梦到发财要反省。中年之后创立湘军,只手挽救了大清王朝,却落下了“汉奸”“曾剃头”的骂名。这就是张宏杰给我们呈现的曾国藩:一生都活在矛盾与冲突中,一个有灵魂有体温有意思的“圣人”。

——罗振宇

张宏杰是真喜爱曾国藩。在新书《曾国藩的正面与侧面》中,他把曾国藩刻画成一个正直又不乏圆通、清廉却也有挣扎、智慧但又有点笨拙的学习型人才。正直、清廉、智慧固然是正人君子的题中之义,但是圆通、挣扎、笨拙则给他增添人性的质感——高大全这款男人早就out了,据说现在流行的是“缺陷美”。

——刘瑜

精彩书摘

第一章 曾国藩一生的五次耻辱

同治五年(一八六六年),五十五岁的曾国藩在家书中对曾国荃回顾了他一生的三次“为众人所唾骂”及三次军事大失败:

余庚戌、辛亥间为京师权贵所唾骂,癸丑、甲寅为长沙所唾骂,乙卯、丙辰为江西所唾骂,以及岳州之败、靖江之败、湖口之败,盖打脱牙之时多矣,无一次不和血吞之。

第二年,他又在家信中对曾国荃回顾了平生“四大堑”:

余生平吃数大堑,而癸丑六月(咸丰三年即一八五三年六月被赶出长沙)不与焉。第一次壬辰年(道光十二年即一八三二年)发佾生,学台悬牌,责其文理之浅;第二庚戌年(道光三十年即一八五〇年)上日讲疏内,画一图甚陋,九卿中无人不冷笑而薄之;第三甲寅年(咸丰四年即一八五四年)岳州、靖港败后栖于高峰寺,为通省官绅所鄙夷;第四乙卯年(咸丰五年即一八五五年)九江败后赧颜走入江西,又参抚、臬;丙辰被困南昌,官绅人人目笑存之。

综合这两封信,让我们来历数一下曾国藩平生的五大耻辱。

一、秀才考试被考官公开批责

第一次是“壬辰年发佾生,学台悬牌,责其文理之浅”。

壬辰年是道光十二年,这一年二十一岁的曾国藩又一次参加秀才考试。也许是天资确实钝拙,也许是父亲兼老师曾麟书的教育方法有问题,曾国藩此前五次考秀才,都名落孙山。道光十二年这一次,曾国藩考前下了苦功准备,考后也自觉发挥不错。结果发榜之日,却被学台(即湖南省学政,相当今天的省教育厅长)悬牌(发布公告),责其“文理太浅”,以佾生注册(“佾生”是指考秀才虽未入围但成绩尚好者,选取充任孔庙中祭礼乐舞的人员。获“佾生”资格则下次考试可免县试、府试,只参加院试即可,故称“半个秀才”)。

在一般人看来,获得“佾生”资格也算是小有收获,值得祝贺。曾国藩却视在大庭广众之下被悬牌批责为奇耻大辱。回到家塾“利见斋”,他闭门不出,咬牙发愤。没想到这一次“悬牌批责”,居然如当头棒喝、醍醐灌顶,学了十六年也没有学通的曾国藩有如桶底脱落,豁然贯通,突破了父亲刻板教育下形成的僵化文笔思路,文理大进。转过年来,第七次参加考试,终于中了秀才。这平生第一大辱居然成了曾国藩一生功名的开场锣。又一年,他就中了举人;又四年,中进士,点翰林,从此飞黄腾达。

二、“画图甚陋”遭同事讥笑

|一|

第二次大辱,曾国藩的说法有两种,一种是“余初为京师权贵所唾骂”,一种是“庚戌年上日讲疏内,画一图甚陋,九卿中无人不冷笑而薄之”。这讲起来就要费些笔墨了。

曾国藩的京官生涯,仅从升迁角度看,是一帆风顺的。在京期间,他十年七迁,傲视群曹,从一个普通进士迅速成为副部级官员,这在道光年间是极为罕见的。

传统时代,人生的全部价值似乎都浓缩在升官发财四字之中。刚刚步入政治高层之际,曾国藩是十分兴奋的。他写家信说,“由从四品骤升二品,超越四级,迁擢不次”,如此顺利,连他自己都感到很意外。他不无自负地说:“不特仆不自意其速化至此,即知好三数人,亦未敢为此不近情之称许。” 也就是说,不但我当初没想到自己会升得这样快,就是那些非常推重我的好朋友,也没有人敢做这样大胆的预期。得意之态,溢于言表。

然而,翻检曾国藩在京期间的诗文,我们发现了一个奇怪的现象,那就是一路飞黄腾达之时,曾国藩的许多诗文中却充满了失望、不满和颓丧之语。

比如这一首:

我虽置身霄汉上,器小仅济瓶与罍。

立朝本非汲黯节,媚世又无张禹才。

似驴非驴马非马,自增形影良可咍。

…………

这是写给好友刘蓉的。意思是说,别看我现在身居庙堂之高,其实只是庙堂之上一个没用的小摆设。我既无法像汉代大臣汲黯那样不顾性命直言进谏,也无法像张禹那样,甘言媚世,谋取高位。天天这样不上不下、非驴非马地混日子,只觉得自己面目可憎而已。

再看另一首:

微官冷似支床石,去国情如失乳儿。

…………

径求名酒一千斛,轰醉王城百不知。

…………

这是写给弟弟们的。意思是说,我现在做这么一个小官,每天的工作如同支床石一样,疲倦麻木。我天天想念家乡,如同离了娘的小孩。愁闷极了,不如干脆找几瓶好酒,喝得大醉,什么都不知道好了。

有时候,他居然后悔进入仕途,梦想过上野人生活:

憾我不学山中人,少小从耕拾束薪。

…………

世事痴聋百不识,笑置诗书如埃尘。

道光二十九年(一八四九年)十月初四,也就是他升位实职副部长后十个月,他在家信中竟然做了这样的表示:“吾近于宦场,颇厌其繁俗而无补于国计民生。惟势之所处,求退不能。但愿得诸弟稍有进步,家中略有仰事之资,即思决志归养,以行吾素。”

也就是说,他这个副部长感觉自己的所作所为于国计民生无补。如果几个弟弟有谁能够出来做官,家里生计不至于困窘,他就打算辞官回家,侍奉堂上老人,不再混迹于官场了。

这样的文字还有许多。在写给陈源兖的信中,他说自己“时时有归家奉养之志”。咸丰元年(一八五一年)在写给欧阳兆熊的信中说自己近年来因“官牵私系,遂成废物”,“本欲移疾归去,不复尸素此间,重乖高堂之望,又逋责稍多,贾竖未能贳我,以是濡滞计期。岁以内,终当蝉蜕,不顾从子于万山中耳。” 也就是说,本想回家奉养父母,但是欠债太多,筹不到路费。不过不久之后,总会克服困难,返回家乡。在复江忠源信中也说:“计期岁内外,亦且移疾归去,闭关养疴,娱奉双亲。自审精神魄力,诚不足任天下之重,无为久虱此间,赧然人上也。”

是什么让他如此郁郁寡欢呢?

|二|

是道光晚年的政治低气压使曾国藩喘不过气来。

道光年间的大清王朝是一个病势危急、行将就木的病人。外部,鸦片战争让中华帝国臣民的自尊心和自信心受到颠覆性的打击。内部,腐败已经渗透了帝国机体的每一个细胞,四肢五脏,无不腐烂,一场翻天覆地的大起义正在酝酿之中。

在这种情况下,大清朝的政治家们却燕巢幕上,安之若素。

道光皇帝在历史上以俭朴闻名,据故宫现存的画像看,道光皇帝确实节俭到了“骨瘦如柴”的地步。然而,他的能力也就到此为止了。道光皇帝的政治性格是因循疲沓,苟且偷安。道光朝先后出任首辅的曹振镛、穆彰阿、潘世恩等人,也都是“多磕头,少说话”的角色。他们谨遵道光“修修抹抹”、敷衍度日的政治方针,山雨欲来风满楼,满朝却昏睡如醉,大家如同坐在一辆老旧破车里的乘客,眼看着它奔向深渊,却都噤口不言,如同不涉己事。

只有曾国藩郁怀如焚。早在道光二十四年(一八四四年),太平天国起义六年多前,曾国藩就敏锐地预感到,一场席卷全国的大动乱正在隐隐酝酿之中。那一年,他结识了后来的名将江忠源。在送江氏出京时,他对朋友说:“是人必立功名于天下,然当以节义死。”“时承平日久,闻者或骇之” 。可见,他已知大乱之不可避免。

身居翰林之时,他只能读书养望,对国家政治没有发言权。及至位列卿贰,他以为自己终于可以一展身手了,却发现正如同王蒙的那句话一样:“当了部长,才知道官小。”很多看上去很崇高的职位,并不像想象的那样可以呼风唤雨。曾国藩发现,在因循懈怠的政治气氛下,他虽然身为副部长,但想要登高一呼,推动大清王朝进行根本改革,没有任何可能。他在礼部副部长任上,一天到晚虽然没有片刻休息,但忙的都是些“等因奉此”之类的公事,对国家大政丝毫无补。偶尔提一些革新主张,也都被部长大学士们弃置一旁,根本不予考虑。

这种污浊混沌的官场风气,让曾国藩感觉喘不过气来。他的书信文章中,充满了牢骚、愤懑和无奈。曾国藩对大部分同僚是十分看不起的:“国藩从宦有年,饱阅京、洛风尘。达官贵人,优容养望,与在下者软熟和同之象,盖已稔知之。” 也就是说,他做官有年,饱知官场习态。在上者但知做出一副宽大优容的样子,来培养自己的人气。在下者办事一味软媚求同,打圆场,做老好人。他后来对刘蓉说:“国藩入世已深,厌阅一种宽厚论说,模棱气象,养成不白不黑不痛不痒之世界,误人家国,已非一日。偶有所触,则输囷肝胆,又与掀振一番。”

|三|

道光三十年正月,道光皇帝去世,年方二十、血气方刚的咸丰登基,罢黜穆彰阿,下诏“求言”。一时“天下称快”,朝野上下,为之一振。

曾国藩心情激奋,上了一道《应诏陈言疏》,痛斥当时的“以畏葸为慎,以柔靡为恭”的官场作风,曲尽当时官场的丑恶形态:

京官之办事通病有二,曰退缩,曰琐屑。外官之办事通病有二,曰敷衍,曰颟顸。退缩者,同官互推,不肯任怨,动辄请旨,不肯任咎是也。琐屑者,利析锱铢,不顾大体,察及秋毫,不见舆薪是也。敷衍者,装头盖面,但计目前剜肉补疮,不问明日是也。颟顸者,外面完全,而中已溃烂,章奏粉饰,而语无归宿是也。

曾国藩建议皇帝举行“日讲”,即加强学习,以本身的振作之气,扭转官场的泄沓之风,同时改革官员选拔办法,使进取之员有机会脱颖而出。

这道奏折得到了良好的反应。皇帝对他大为赞赏:“礼部侍郎曾国藩奏陈用人三策,朕详加披览,剀切明辩,切中情事,深堪嘉纳。”皇帝对他提出的“日讲”建议最感兴趣,命令他详细解释。于是曾国藩精心准备讲稿,并且画了一张解释讲堂布局的图表。不过他本不擅画,这张图画得相当难看。

讲稿在九卿中传阅之后,曾国藩成了北京官场议论的中心。大家议论的不是他的赤心血诚,而是讥笑他“画图太陋”。就这个水平,还充什么圣人门徒!

这固然是曾国藩准备不充分导致的自取其辱,其实又何尝不是北京官场当中看他风头太盛、锋芒太露而引发的自然反应。官场当中,对曾国藩这个憨头憨脑坐直升机飞上来的湖南愣头青早就憋了一肚子气了。木秀于林,风必摧之,锋芒毕露,人必非之。众人皆醉,我也只好喝上几杯。天塌大家死,中国的事,急不得。激动、愤怒、抨击、更张,都是不成熟的表现。因此,要成熟,要心胸开阔,要辩证地、全面地看问题。天塌大家死,我何必独着急?

看到他的奏折中把京官描写得如此不堪,官员们气不打一处来。好嘛,满朝皆醉你独醒,满朝皆浊你独清?就你对大清朝忠心耿耿,我们都是废物?皇帝下了一个求言诏,你就真的独抒己见,把大家一竿子全打倒?

因此,曾国藩的这个“笑话”很快腾于众口,风传全城。人们见了他,都“目笑存之”,令曾国藩无地自容,寒了一辈子。这就是曾国藩所说的“平生第二大堑”。

……

前言/序言

序 岁月让人从批判走向了建设 / 柴静

一

我认识宏杰,是他写《大明王朝的七张面孔》,写朱元璋,将中国封建专制根源写得剥皮见骨,看得我心里悚然。

后来他说要写曾国藩,我曾经问他:“为什么要写这人?有多少人多少书都写过了呀。”

宏杰说:“我没想这么多,我只是对他感兴趣,想通过写来了解他。”

当时我正写顾准,对他这话觉得相当亲切。

两个人互相往来稿子,才发现彼此动笔的出发点很有相近处。顾与曾这两个人都是体制中人,都并非天才,受尽困厄,回到平实,都经历了从理想主义到经验主义的痛苦转变。

老曾说,“其苟且者,知将来之必敝;其知当者,知将来之必因。所谓虽百世可知也”;而顾准说,“我信任人类的不断进步,我注目现世,不信有什么地上王国,对于未来的瞻望,必肇始于前,没有未来会出现的东西,而现在没有萌芽的。因此我注意经验的归纳,不信从经验方面无根据地对未来的预言”。

经验主义的特点就是虚而能受,不然就容易走上武断专制的道路,像顾准所说“专制就是坚信自己是不会错的想法”。

曾国藩一生思想轨迹多变而复杂,有人讥笑他无一专长,但他说:“孔子必用墨子,墨子必用孔子。不相用,不足为孔墨。”所以,他不讲过高之理,只以“实事求是”为宗旨。这其实是一个解缚的过程。解除思想上的威权主义,兼容并包,这样的思维方式,用老曾的话说是“内持定见而六辔在手”,用顾准的话说:“能够继承和吸收一切良好的东西,能够雄辩地批判一切不正确的东西。”

他俩思想的横剖面都通过日记与文章记录下来,可以看到这样的心灵里,没有飞跃,没有灵光乍现,立地顿悟,每一步都是困而求知,而勉而行,但坚韧之感,就像一把刀不假思索深深扎入,直没刀柄。

这个路径意味着以中人之姿,人人可为。

二

道光三十年三月,老曾是礼部侍郎。四十岁了,还是一个愤怒青年,其时官场已经是熟透的昏黄,他声色俱厉地评论“诸老”:“恶其不黑不白,不痛不痒,假颟顸为浑厚,冒乡愿为中庸,一遇真伪交争之际,辄先倡为游言,导为邪论,以阴排善类,而自居老成持平之列。”

他连皇帝也骂,上书说咸丰本人对国事“不暇深求”“徒尚文饰”,表面说言者无罪却“疏之万里之外”,或者“斥为乱道之流”。所以大臣们再不敢就人事、吏制发言,碰到什么事情,只有“相与袖手,一筹莫展”。

句句见血。

咸丰帝看完全文,当场大怒,“掷其折于地”,虽然被人劝住了,怕也是动过杀机。

三年后,曾国藩开始操办水师。还不到一个月,皇帝就催他“着即赶办船只炮位”,“自洞庭湖驶入大江,顺流东下,直赴安徽江面”。当时,湘军水师一切条件还不具备,老曾只能扛着不去。

咸丰憋了几年的火,这时一发而泄——“试问汝之才力能乎?否乎?平时漫自矜诩,以为无出己之右者;及至临事,果能尽符其言甚好,若稍涉张皇,岂不贻笑于天下?……言既出诸汝口,必须尽如所言,办与朕看。”

这话说得挺狠,你不是天天骂这个骂那个,觉得你自己了不起,比谁都强吗?行,“办与朕看”。

都能听到辞章后的冷笑。

三

我看宏杰写晚清的军营,瞠目结舌,可以腐败枯烂到这样的程度。几年在军中待下来,老曾算是知道了,调兵,拨饷,察吏,选将,全靠应酬人情,完全不问情势危急,有谕旨也没用,“苟无人情,百求罔应”。

学会应酬交际,算是老曾的成年礼。

应酬周到,这四个字看上去庸常,但愤青做起来,是很不容易的,哪个血气方刚、黑白分明的人,能够放下身段,与自己痛恨的“软熟和同”之人把臂周旋?

复出之后,他说:“志在平贼,尚不如前次之坚。至于应酬周到,有信必复,公牍必于本日办毕,则远胜于前。”

可以想象“诸老”背后怎么捻着胡子冷笑:“小曾吃了亏,现在知道点轻重了。”胡林翼也说他再出之后,“渐趋圆熟之风,无复刚方之气”。

但这样的后果必有损失,老曾自己也承认:“仪文弥加检点,而真意反逊于前。”要维持住表面和平,句句都说得要得体,但本来对事物的看法不免就要打折扣,自我的真质也必有损伤。

曾国藩深知自己已经在悬崖的边上,再进一步是深渊,但是退?后面是个大斜坡,出溜是世界上最容易的事,不知不觉中,一日千里,可以迅速滑落成自己曾经最反对的人。

他自己也说,想找条中间道路,可哪有那么容易呢?

所以常看老曾在日记里自己折腾:“今夜醒后,心境不甚恬适,于爱憎恩怨,未能悉化,不如昨夜之清白坦荡远甚。”

四

这种心态,常被误解。

很多人以为他从此黄老之学,变成实用的犬儒主义,一个团团脸胁肩谄笑处处作揖的人。常看书店架子上大字写着“面厚心黑曾国藩”。

中国人到中年确实常成为道家信徒,曾国藩也一再说老子的话“柔弱胜刚强”,但是什么是柔弱,什么是刚强,对这一点到底了悟到什么程度,往往是人后半生的区分。

曾国荃是其中一种,他是丛林法则的信徒,劝他哥,今日之世界是“势利之天下,强凌弱之天下”。

有这样价值观的人,强时容易鲁莽、操切,弱时便一变而为圆滑、退缩。像宏杰写的从当初那个闯进瓷器店的公牛,变成一个不思进取、明哲保身老官僚,成天求神问卜,不干正事。他晚年任两江总督,以清静无为为旨,对外自称“卧治”,人称“国荃晚任江督,软滑不治事,诚无足称”。

走上晚清官场常见的“多磕头,少说话”的路子。

老曾对刚柔的理解是不同的,他从没走到“真伪不辨”的乡愿上去。

他终生喜爱雄壮之力。人到中年,虽然磨砺性情,“知自己处处不如人”,换一副柔和面貌待人,不肯轻议人非,但一直到他入世极深,劝勉子弟也一直说:“少年不可怕丑,须有狂者进取之趣,过时不试为之,则从此弥不肯为矣。”

不过,人到中年,他对“刚”这个概念也拆碎重组——去忿欲而存倔强,是为刚,“刚非暴戾之谓也,强矫而已……趋事赴公,则当强矫;争名逐利,则当谦退”。他在道德经的扉页写“至刚无刚,至柔不柔”,是说柔的意思不是柔婉取媚。只是“君子无众寡,无大小,无敢慢,斯为泰而不骄”。

胡适思想上的一次大变化,也因对柔软与刚强的理解而起。他曾有一段时间深信老子说,“至柔可以克万物”。后来他在美国之后,有次他去大峡谷,看到很大的瀑布,就对韦莲司说,你看,水的力量多大啊,因为水在我们中国人心中是特别柔弱的东西。韦莲司就以典型的美国人精神告诉他,你错了,水绝对不会因为柔弱才有力量,水的力量是因为有势能。

老曾不会这么表达,不过,他也并不以为柔弱本身可以制胜,必须饱含雄奇之力。他形容自己的作书之道时,写过一句话:“寓深雄于静穆之中。”

雄字须有长剑快戟,龙拿虎踞之象,锋芒森森,不可逼视者为正宗,不得以剑拔弩张四字相鄙,作一种乡愿字,名为含蓄深厚,非之无举,刺之无刺,终身无入处也。

五

美国传教士亚瑟?史密斯与曾国藩在同一时期的中国生活,他写过一本书叫《中国人的弱点》,写到他对当时中国人的观察,其中一个强烈的特点是缺乏精确性,中国的“一串钱”永远不可能是预想的一百文,陕西省是八十三文,直隶是三十三文。“这给诚实的人带来无穷的烦恼”;“分布在城市边的几个村子,跟城相距一到六里,但每个村子都叫三里屯”。

史密斯叹息这背后不求甚解的智力混沌,“你问一个中国厨师,面包里为什么不放盐?”答案就一个,“我们在面包里就不放”;问:“你们这个城市有这么多好的冰制食品,为什么不留一点过冬?”答案也只有一个:“不,我们这儿冬天从来没有冰制食品。”

这位在中国生活了五十多年的传教士写道,“一个拉丁诗人信奉一句格言:一个了解事物原由的人,才是幸福的”,如果他住在中国,会把这格言改成“试图寻找事物原由的人,是要倒霉的”。

这种缺乏科学精神的文化渗透在整个老大帝国,士大夫阶层一样陈腐混沌。胡适批评他们:“宋儒虽然说‘今日格一事,明日格一事’,但他们的目的并不在今日明日格的一事,他们所希望的是那‘一旦豁然贯通’的绝对的智慧,这是科学的反面,科学所求的知识正是这物那物的道理,并不妄想那最后的无上智慧。”

晚清困局,十分被动,华洋冲突不断。越是这样的朝廷中,说性理者风头越足,好空谈,好讲华夷之辩,好讲血性,好以道德和口号救中国。一被动就激进,一保守就顽固。倭仁是当时著名的理学家,他说:“孔门大路,……惟有敛心逊志,亦趋亦步去,知一字行一字,知一理行一理,是要务。”

蔡元培评论过这些掌握着大权的腐儒:“自汉以后,虽亦思想家辈出……而其大旨不能出儒家之范围,惟用哲学以推测一切事物,往往各家悬想独断……我国的哲学,没有科学作前提,永远以‘圣言量’为标准,而不能出烦琐哲学的范围。……整整四千年的中国教育,除了有过科学的萌芽以及玄学曾成功地站住脚以外,可以说,在实际上丝毫没有受到外来影响,它仅仅发生了由简单到复杂的变化。”

一直到老曾与李鸿章这一代,闭着眼睛过不去了,他们身在一线,战争是真刀实枪,割地是真金白银,切肤之痛,知道靠“圣言”救不了世。李鸿章的一句话,足以把儒学从底部掀翻:“孔子不会打洋枪。”

打枪不分君子小人,只靠详尽“这物那物”的道理。

用户评价

最近读完一本关于近代中国政治人物的传记,这本书的视角非常独特,它没有将这位人物简单地脸谱化,而是深入挖掘了他内心世界的复杂情感和思想的演变。作者花费了大量篇幅去描绘他在个人成长过程中的经历,包括他早年的读书生涯,以及他对儒家经典的深入研究,这些都为理解他后来的政治行为奠定了基础。书中对他在官场中的起起伏伏,以及如何在这种环境中保持自己的原则或做出妥协,都进行了详尽的描述。我尤其欣赏作者对于人物心理活动的细致揣摩,通过对他言行举止的观察,以及对他书信和日记的解读,展现了一个有血有肉、有喜有悲的个体。在书中,我看到了他如何在高压环境下保持冷静,如何权衡利弊做出艰难的决定,以及他在面对失败时如何调整心态重新出发。这种深入骨髓的人物剖析,让我在阅读时仿佛亲身经历了这位人物的奋斗历程,对其产生了一种深刻的共情。

评分这是一本关于中国近代史重要人物的传记,作者以一种非常“接地气”的方式来讲述这位历史人物的故事,读起来一点也不枯燥,反而充满了趣味性。书中穿插了很多生动有趣的细节,比如他生活中的一些小习惯、与家人朋友的互动、以及他在闲暇时间的一些爱好,这些都让这位高高在上的历史人物瞬间变得鲜活起来。作者在讲述他如何一步步走向权力巅峰的过程中,并没有使用太多晦涩的政治术语,而是用一种通俗易懂的语言,向我们解释了当时复杂的政治格局和人物关系。我特别喜欢书中对这位人物在处理人际关系方面的描写,他如何与不同性格的人打交道,如何收服人心,又如何在必要时展现出果断的一面,这些都充满了智慧和策略。这本书让我对这位历史人物有了全新的认识,不再仅仅是教科书上的一个符号,而是一个有故事、有温度的人。

评分一本关于历史人物传记的书,作者在梳理这位人物生平事迹时,并没有一味地歌颂或批判,而是试图展现其多面性。书中对这位历史人物所处的时代背景做了细致的描绘,从政治、经济、文化等多个角度,力图还原那个风云变幻的晚清社会。作者在论述过程中,引用了大量的史料,包括官方文献、私人信件、日记以及其他同时代人的回忆录,使得整个叙述显得尤为扎实可信。对于人物的关键决策和行动,作者不仅呈现了其结果,更深入剖析了其背后的动机和考量,让读者能够理解这位人物在面对复杂局势时的挣扎与取舍。特别令人印象深刻的是,书中对于这位人物在军事上的策略和部署,进行了颇具条理性的分析,既有宏观的战局判断,也有微观的战术细节,对于军事爱好者而言,无疑是难得的参考。同时,作者也并未回避其在某些问题上的争议之处,而是以相对客观的态度,呈现了不同的历史观点,引导读者自行判断,这使得这本书在阅读过程中,既有信息量的灌输,也有思辨的空间。

评分这本书的叙事风格相当沉稳厚重,但又处处透着一股精炼的逻辑力量。作者在梳理这位历史人物的政治生涯时,展现出了惊人的宏观把握能力,将他置于整个晚清社会动荡的宏大叙事之中,并详细剖析了他在这个历史洪流中的位置和作用。书中对这位人物在平定内乱期间的军事部署和战略思想,进行了细致入微的考证和解读,其逻辑严谨,分析到位,让我对那个时期战争的残酷性和复杂性有了更深的理解。作者并没有回避这位人物在治军过程中所采用的一些严苛手段,而是通过深入的史料分析,解释了其背后的时代原因和现实考量。同时,书中也对这位人物在政治改革和教育方面的贡献,进行了客观的评价,展现了他作为一位改革者和教育家的另一面。整本书读下来,给我留下的是一种深刻的,关于历史人物的“必然性”与“偶然性”相结合的思考。

评分这本历史传记读起来,更像是在听一位长者娓娓道来,讲述一位叱咤风云人物的人生故事。作者的笔触相当细腻,对这位历史人物的家庭生活、情感世界,以及他对传统文化的理解和传承,都进行了深入的刻画。书中对这位人物在处理家国大事时的思想斗争,以及他如何平衡个人情感与国家责任,都展现得淋漓尽致。我尤其被书中关于他个人品德修养的描写所打动,他如何从一个普通读书人成长为一代名臣,其背后的自律和坚持,令人敬佩。作者在讲述他如何面对人生中的重大挫折和挑战时,并没有简单地给予同情,而是着重展现了他如何从中汲取教训,并最终凤凰涅槃。这本书不仅仅是一部传记,更是一部关于如何面对人生、如何承担责任的人生哲学。

评分2. 《曾国藩》作者唐浩明、《百家讲坛》主讲人郦波,阅后联袂推荐!

评分曾国藩之所以会吸引那么多人去写去看就在于他的性格当中有“平民”的一面,以“诚拙”自居的他在回顾自己漫长的人生里面也无数次感叹因为自己的固执与愚钝所错失的机遇及遇到的困难,但却恰是这些过往性格当中的孤傲与懦弱让他更像是一个“有血有肉”的人,在官场中不断反省与进化,在人生道路中不断调整方向。读者想要看到不就是这样由一个凡人成为圣贤升级打怪的励志过程么?如果这个人一出生就是圣贤,那么自然也就少了拿他来自省自照自律的乐趣及价值了。从作者的评论与言语无不洋溢着对曾国藩的崇拜与佩服,左宗棠作为豪杰完全就成陪衬之用。曾国藩的豁达与大度,以及能沉得住气的性格全靠后天养成,这也是凡成大事者比得之的品性。这书绝对励志!

评分不系统,初,燕太子丹尝质于赵,与王善。王即位,丹为质于秦,王不礼焉。丹怒,亡归。 ——《资治通鉴》卷六 秦纪一 评:秦王(始皇)和燕王年轻的时候都在赵国当人质,同是客居他乡受人白眼自然同病相怜。可秦王即了大位便翻脸不认人了,燕王一气之下逃回燕国,没过多久便走上恐怖组织的道路。由此可见嬴政可与人同患难不可与人同安乐,层次不高。遇刺是他活该,未遂是他命大。 妻之父亦往焉,陈王以众宾待之,长揖不拜。……客出入愈益发舒,言陈王故情。或说陈王曰:“客愚无知,颛妄言,轻威。”陈王斩之。 ——《资治通鉴》卷八 秦纪三 评:陈胜的岳父也来投奔陈胜,陈胜却以普通宾客的礼仪接待他,只是作揖却不跪拜。宾客仗着旧交口无遮拦,陈胜觉得他侮慢了自己的威严便斩了他。由这两件事看,陈胜后来被自己的司机杀掉,就不奇怪了。就算陈胜侥幸得了天下,也不比秦朝好到哪儿去。 张耳之国,陈馀益怒曰:“张耳与馀,功等也。今张耳王,馀独侯,此项羽不平!” ——《资治通鉴》卷九 汉纪一 评:张耳和陈馀本来是一起起兵,能力差不多,功劳也差不多的。在史记中,他俩也是共享一篇传记。可灭秦之后,项羽却分了张耳为王,陈馀为侯。陈馀心中不平,拉上齐王一起反叛了项羽。项羽辛苦打下的大好局面,由此葬送。 高起、王陵对曰:“陛下使人攻城略地,因以与之,与天下同其利;项羽嫉贤妒能,战胜而不与人功,得地而不与人利,此其所以失天下也。” ——《资治通鉴》卷十一 汉纪三 评:刘邦让群臣总结战胜项羽的原因,高起、王陵说:刘邦派韩信攻齐地,就封韩信为齐王,有与人分利的胸怀;而项羽嫉贤妒能,手下立了功却得不到好处。高、王认为,这是项羽失掉天下的根本原因。 十二月,上还,过赵。赵王敖执子婿礼甚卑,上箕倨慢骂之。赵相贯高、赵午等皆怒,曰:“吾王,孱王也!”乃说王曰:“天下豪桀并起,能者先立。今王事帝甚恭,而帝无礼;请为王杀之!” ——《资治通鉴》卷十二 汉纪四 评:刘邦当上皇帝后,出行经过赵国。赵王对他非常谦卑,刘邦却叉着两腿坐着,嘴里还骂骂咧咧。赵王的家臣看不过去了,背着赵王私下里谋划了一场叛变。后来历史没有改写,一赖刘邦命大,二是谋事不密。话说回来,面子上的事儿刘邦都不愿意敷衍一下,耍驴脾气耍出一场谋杀,真是没事儿找事儿。 初,阳武人陈平,家贫,好读书。里中社,平为宰,分肉甚均。父老曰:“善,陈孺子之为宰!”平曰:“嗟乎,使平得宰天下,亦如是肉矣!” ——《资治通鉴》卷九 汉纪一 评:乡里祭祀后,分给各家的祭品公平无私,能做到举家赞颂,那么下次就还是你来分;分天下也是一样。至于危机存亡之秋、僧多粥少之际,难以做到绝对的均匀,大家还是能够理解的。中国的老百姓从来能忍,别让人太不平衡。

评分还行,18买的价格就是不算贵,还没看,一会看看,给京东快递点赞

评分一

评分2. 《曾国藩》作者唐浩明、《百家讲坛》主讲人郦波,阅后联袂推荐!

评分历史学者张宏杰爬梳史料、分析论证,通过回顾曾国藩与李鸿章、左宗棠、胡林翼等同僚与下属的交往,以及曾国藩创建湘军并带领这支军队获得赫赫功绩的过程,展现出曾国藩卓越的领导才能和独到的人际交往法则。作为为政有方、治军有道、功勋卓著的晚清名臣,曾国藩在领导与用人方面堪称楷模,值得后人多加分析与借鉴。而纷繁复杂的晚清时局,也在这些风云人物的交往中露出端倪。

评分不系统,初,燕太子丹尝质于赵,与王善。王即位,丹为质于秦,王不礼焉。丹怒,亡归。 ——《资治通鉴》卷六 秦纪一 评:秦王(始皇)和燕王年轻的时候都在赵国当人质,同是客居他乡受人白眼自然同病相怜。可秦王即了大位便翻脸不认人了,燕王一气之下逃回燕国,没过多久便走上恐怖组织的道路。由此可见嬴政可与人同患难不可与人同安乐,层次不高。遇刺是他活该,未遂是他命大。 妻之父亦往焉,陈王以众宾待之,长揖不拜。……客出入愈益发舒,言陈王故情。或说陈王曰:“客愚无知,颛妄言,轻威。”陈王斩之。 ——《资治通鉴》卷八 秦纪三 评:陈胜的岳父也来投奔陈胜,陈胜却以普通宾客的礼仪接待他,只是作揖却不跪拜。宾客仗着旧交口无遮拦,陈胜觉得他侮慢了自己的威严便斩了他。由这两件事看,陈胜后来被自己的司机杀掉,就不奇怪了。就算陈胜侥幸得了天下,也不比秦朝好到哪儿去。 张耳之国,陈馀益怒曰:“张耳与馀,功等也。今张耳王,馀独侯,此项羽不平!” ——《资治通鉴》卷九 汉纪一 评:张耳和陈馀本来是一起起兵,能力差不多,功劳也差不多的。在史记中,他俩也是共享一篇传记。可灭秦之后,项羽却分了张耳为王,陈馀为侯。陈馀心中不平,拉上齐王一起反叛了项羽。项羽辛苦打下的大好局面,由此葬送。 高起、王陵对曰:“陛下使人攻城略地,因以与之,与天下同其利;项羽嫉贤妒能,战胜而不与人功,得地而不与人利,此其所以失天下也。” ——《资治通鉴》卷十一 汉纪三 评:刘邦让群臣总结战胜项羽的原因,高起、王陵说:刘邦派韩信攻齐地,就封韩信为齐王,有与人分利的胸怀;而项羽嫉贤妒能,手下立了功却得不到好处。高、王认为,这是项羽失掉天下的根本原因。 十二月,上还,过赵。赵王敖执子婿礼甚卑,上箕倨慢骂之。赵相贯高、赵午等皆怒,曰:“吾王,孱王也!”乃说王曰:“天下豪桀并起,能者先立。今王事帝甚恭,而帝无礼;请为王杀之!” ——《资治通鉴》卷十二 汉纪四 评:刘邦当上皇帝后,出行经过赵国。赵王对他非常谦卑,刘邦却叉着两腿坐着,嘴里还骂骂咧咧。赵王的家臣看不过去了,背着赵王私下里谋划了一场叛变。后来历史没有改写,一赖刘邦命大,二是谋事不密。话说回来,面子上的事儿刘邦都不愿意敷衍一下,耍驴脾气耍出一场谋杀,真是没事儿找事儿。 初,阳武人陈平,家贫,好读书。里中社,平为宰,分肉甚均。父老曰:“善,陈孺子之为宰!”平曰:“嗟乎,使平得宰天下,亦如是肉矣!” ——《资治通鉴》卷九 汉纪一 评:乡里祭祀后,分给各家的祭品公平无私,能做到举家赞颂,那么下次就还是你来分;分天下也是一样。至于危机存亡之秋、僧多粥少之际,难以做到绝对的均匀,大家还是能够理解的。中国的老百姓从来能忍,别让人太不平衡。

评分宋徽宗年间,在中国大地上,宋、辽、金各据一方。金国国力昌盛,辽国积弊重重,而北宋政府自澶渊之盟以来,以为天下太平,高枕无忧,终日歌舞升平,已是一派日暮景象。本书以武将马扩为主要人物,以其一家人的不幸遭遇为主要线索,层层展开,讲述了从宋、金海上之盟协议共击辽国,到金国撕毁盟约挥兵南下,北宋灭亡,宋高宗偏安江南一隅这段历史。其间政权更迭,人事沉浮,刀光剑影,狼奔豕突,爱国志士断头沥血勇赴国难,无耻官僚认贼作父觍颜事仇……组成了一幅波澜壮阔的历史画卷。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![普京传:不可替代的俄罗斯硬汉 [Mr.Putin: Operative In The Kremlin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11724999/55a774c4N8a9009e1.jpg)