具体描述

编辑推荐

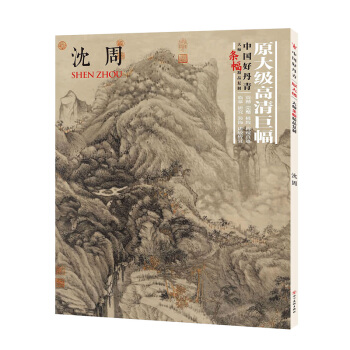

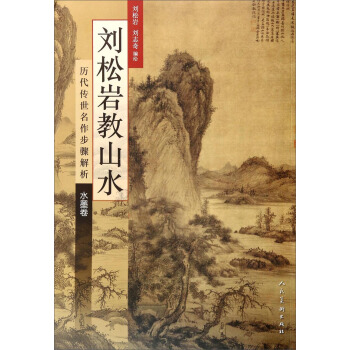

《刘松岩教山水》将中国历代最有影响的五十家山水画技法进行临摹图解,有五代时荆浩的细笔画法,董源、巨然的披麻皴画法,北宋范宽的雨点皴法,李成、郭熙的卷云皴法,南宋马远、夏圭的斧劈皴法,明代唐寅的乱麻皴法,戴进的乱柴皴法,蓝瑛和清代石涛多变的皴法,张大千的泼彩画法,吴镜汀晚年的写实画法,展现了刘松岩对中国画前辈的尊重和对传统中国山水画技法的娴熟把握。内容简介

临摹古画是学习传统山水画的必经之路。传统名画的技法图解,国画大师无暇及此,无一定基本功者又不能为。刘松岩先生常年从事国画教学,能体察学生困难,所著系列对学画者来说极有价值。《刘松岩教山水》系列从五代荆浩、董源到宋、元、明、清各家,直到现代几位山水画巨匠,精选其六十幅作品为例,按勾、皴擦、点染及设色的步骤进行详解,适合于有一些基础的国画学习者使用。

《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》大部分范画都对原作有小的改动,一是取其长而舍其短,二是去掉过于繁琐的部分,便于读者学习。

作者简介

刘松岩,原名刘寿安,字松岩,以字行。二十世纪四十年代就读于国立北平艺术专科学校,一九五一年毕业于北京大学。现为北京市文史研究馆馆员。启蒙老师贾羲民,后为溥松窗、吴镜汀、黄宾虹、田世光、白雪石等先生入室弟子,专攻传统山水。数十年系统研究传统书画理论和历代名家技法,著有《国画学》和《画论释词》等。常年从事中国回教学,具有丰富的山水画教学经验。目录

五代一 荆浩 匡庐图

附 马骀(近代) 蜀栈连云

宋

二 李成 寒林平野图

三 李唐 清溪渔隐图(局部)

四 夏圭 溪山清远图(局部)

元 五 黄公望 富春山居图(局部)

六 口天镇 洞庭渔隐图

七 倪瓒 怪石丛篁图

明

八 王绂 隐居图

九 李在 阔渚晴峰图

清

十 王时敏 水墨山水

十一 朱耷 秋林亭子图

十二 王翚 断崖云气

十二 原济 东风缥缈图

十四 沈宗骞 山林幽趣图

前言/序言

用户评价

在我长期的艺术探索过程中,总感觉自己像是在黑暗中摸索,对于如何真正地理解和创作中国山水画,始终没有一个清晰的脉络。《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书的出现,无疑是给我打开了一扇新的窗户,让我看到了一个全新的视角。刘松岩先生的讲解,最大的特色在于其“循序渐进”与“融会贯通”的结合。他并没有急于让你去临摹那些高难度的作品,而是从最基础的笔墨训练入手,引导你一步步地掌握山水画的“基本功”。他会将一些看似简单的笔触,进行反复的讲解和示范,让你深刻理解每一个笔触背后的力度、速度和墨色变化。我尤其喜欢他对“勾勒”和“皴擦”的讲解。他会详细地示范如何用不同的线条来勾勒山石的轮廓,以及如何在轮廓之内,用不同的皴法来表现山石的体积感和肌理感。他会强调,勾勒不仅仅是描摹形状,更要注入“力量”和“生命”。在对云水的表现上,他更是有一套独到的方法。他会用非常形象的比喻,来讲解如何通过笔墨的流动性和晕染,来表现云的缥缈和水的灵动。他会教你如何控制笔的含水量,如何利用墨的浓淡变化,来模拟水流的形态和力量。让我印象深刻的是,他对“苔点”的运用。他会讲解,苔点的疏密、大小、颜色的变化,如何能够极大地丰富画面的质感和生机,让原本单调的山石,立刻变得富有生命力。在色彩的运用上,虽然这本书以“水墨卷”为主,但刘先生在讲解中,也巧妙地提到了色彩的搭配原理,让我明白,即使是单色的水墨画,也同样蕴含着丰富的色彩变化。他会讲解,浓墨可以表现“黑”,淡墨可以表现“白”,而中间的灰色调,更是变化无穷。这本书,对我来说,不仅仅是一本绘画技巧的书,更是一本关于如何“观察”和“感受”自然的指南。它让我明白,原来大自然中的一切,都可以转化为艺术的语言。

评分总的来说,我过去在学习中国山水画的过程中,常常觉得像是站在一座巨大的宝库前,却不知如何下手去开启。而《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,无疑是为我提供了最合适的“钥匙”。刘松岩先生的讲解,最大的特点在于其“循序渐进”与“知其所以然”的结合。他不像有些教材那样,仅仅是告诉你“怎么做”,而是深入地分析“为什么这样做”,以及这样做的“背后逻辑”。我非常喜欢他对构图“经营之道”的讲解。他并非简单地给出固定的构图范例,而是引导我们去理解构图的“生命力”,如何通过“疏密对比”、“虚实相生”来营造画面的动感和韵律。他会分析,为什么有些画作的主体部分会显得如此突出,而有些则显得平淡,这往往与构图的安排有着密切的关系。在笔墨的运用上,刘先生的讲解更是让我受益匪浅。他会详细地剖析不同“皴法”的特点及其适用场景,让我们明白,为何在描绘不同的山石时,要选择不同的皴法,而这些皴法又是如何通过笔墨的变化来体现的。他对于“水墨交融”的讲解,更是让我眼前一亮。他会教你如何通过控制笔的含水量和墨的浓度,来达到水墨自然渗透、晕染的效果,从而创造出丰富的层次感和光影变化。我曾经一直以为,画好树木需要大量的写生和技巧,但通过刘先生的讲解,我才明白,原来关键在于抓住树木的“形态”和“神韵”,而如何通过简单的几笔,来勾勒出树干的苍劲、树叶的蓬勃,是需要用心去体会的。他还对“题跋”的运用进行了探讨,让我明白,字画结合,更能升华画面的意境,而如何写出与画面相得益彰的题跋,也是一门学问。这本书,为我打开了一扇通往中国山水画艺术殿堂的大门,让我看到了无数的可能性。

评分我一直认为,学习传统艺术,最怕的就是陷入僵化的模仿,而这本《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》恰恰避免了这一点。刘松岩先生在解析历代名作时,并没有拘泥于固定的模式,而是着重于传达画家的创作思路和对艺术的理解。他并非简单地告诉我们“这样画”,而是深入地剖析“为什么这样画”,以及“这样画能达到什么样的效果”。这种教学方式,极大地激发了我主动思考的欲望。当我看到他对一幅古画的讲解,他会先引导我们去体会画面的整体构图,分析线条的走向如何引导视线,空间的布局如何营造层次感,然后才一步步深入到笔墨的运用。他会解释,为什么这片山峦用的是披麻皴,而另一片山峦则用了斧劈皴,这些不同的皴法背后,分别体现了什么样的山体质感和表现力。我印象最深刻的是,书中对树木的描绘。不同于生硬的线条勾勒,刘先生通过对不同种类树木的形态特征、生长习性的观察,传授如何用不同的笔触和墨色来表现树干的苍劲、树叶的疏密和层次。他讲解的“点叶法”,让我明白,原来看似简单的点,也有大学问,有的点要圆润饱满,有的点要尖锐有力,这些细微之处,却能极大地丰富画面的表现力。在水墨的处理上,书中也提供了非常宝贵的经验。他强调了“用笔”的重要性,讲解了如何通过笔锋的转折、提按来控制墨色的浓淡变化,如何利用飞白来表现山石的粗糙质感。对于初学者来说,常常会遇到墨色过于单调的问题,而刘先生的解析,让我明白,原来水墨的丰富性,来自于对笔墨的精准控制和对水分的巧妙运用。他反复强调“湿画法”和“干画法”的区别以及如何结合运用,这让我恍然大悟,原来那些层次分明的山水,是这样一层层叠加晕染出来的。这本书不仅教会我绘画的技巧,更重要的是,它让我学会了如何去“看”一幅画,如何去理解画面背后的文化内涵和艺术语言。

评分长久以来,我对于中国山水画的那种“气韵生动”,总有一种难以言说的向往,却又常常因其写意的特性而感到无从下手。《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,恰似一位经验丰富的老师,将我从迷茫中引领出来,走向了对山水画更深的理解。刘松岩先生的讲解,最吸引我的是他对“意境”的深刻阐释。他不仅仅教你如何画出山峦的形状,更重要的是,他引导你去体会每一座山,每一条河所蕴含的“精神”。他会从古代诗词歌赋中汲取灵感,让你明白,一幅好的山水画,不仅仅是视觉的呈现,更是情感的寄托和思想的表达。他对于“墨韵”的讲解,更是让我受益匪浅。他会细致地分析,如何在笔墨的浓淡干湿变化中,营造出不同的空间层次和光影效果。他会让你明白,墨的运用,不仅仅是“黑白灰”的简单叠加,而是包含了无限的变化和微妙的转折。他举例说明,为何某些画作中的山石,显得如此苍劲古朴,那是因为画家巧妙地运用了“积墨”和“渴笔”;为何某些画作中的云雾,显得如此缥缈灵动,那是因为画家精准地把握了“湿画法”的晕染技巧。我特别喜欢他对“笔力”的讲解。他强调,每一笔下去,都要有“力量”和“方向”,不能是软绵绵的,也不能是僵硬的。他会让你明白,如何通过笔锋的转折、提按,来表现山石的体积感和坚硬度。他还讲解了“留白”的艺术,让我明白,空白之处并非虚设,而是画面不可分割的一部分,它可以是无限的空间,可以是流动的空气,可以是抽象的意境。他会引导你思考,如何通过巧妙的留白,来增强画面的呼吸感和诗意。这本书,对我来说,不仅仅是学画的工具,更是对中国传统文化的一次深入体验,让我对“天人合一”的美学理念有了更深的感悟。

评分在我对中国山水画充满好奇,却又常常觉得难以入门的时候,《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,就像一位睿智的长者,用他丰富的人生阅历和深厚的艺术功底,为我指点迷津。刘松岩先生的讲解,最大的优点在于其“细致入微”与“化繁为简”的结合。他不会避讳技法上的复杂性,但总能用最通俗易懂的语言,将它们分解成一个个容易理解的步骤。我尤其欣赏他对山石肌理的刻画。他会详细地讲解,如何通过不同的笔触和墨色,来表现山石的坚硬、粗糙、光滑等不同的质感。他会对比分析,斧劈皴的刚劲有力,披麻皴的柔和细腻,雨点皴的苍茫厚重,以及它们在不同山体上的运用。他会强调,每一笔皴擦,都应该遵循山石的纹理,而不是随意为之。在表现“水”时,刘先生更是给了我极大的启发。他会用生动的比喻,来讲解如何通过笔墨的流动性和晕染,来表现水流的动感和层次。他会教你如何控制笔的含水量,如何利用墨的浓淡变化,来模拟水波的起伏和光影的反射。我印象深刻的是,他对“飞白”的运用。他会讲解,飞白不仅仅是笔触的断裂,它更能够表现山石的粗糙感,以及水流的急促和力量。他还对“云雾”的表现进行了深入的探讨。他会教你如何用淡墨和湿笔,来营造云雾的缥缈感和空间感。他会让你明白,留白在表现云雾时,起着至关重要的作用。这本书,不仅教会了我如何去“画”山水,更教会了我如何去“看”山水。它让我明白了,中国山水画的魅力,不仅仅在于其技巧的精湛,更在于其背后所蕴含的哲学思想和人文情怀。

评分在我对中国传统山水画产生浓厚兴趣的初期,总是被那些看似随意的笔墨所迷惑,觉得它们难以捉摸,遥不可及。然而,《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,如同一盏明灯,照亮了我前进的道路。刘松岩先生的讲解,没有空洞的理论,也没有晦涩的术语,而是通过对历代名作的分解,将复杂的绘画过程变得清晰可见。我尤其欣赏他解析构图的方式。他不是简单地告诉我们“哪里该画山,哪里该画水”,而是引导我们去理解构图的“意图”。他会分析,为什么一幅画的重点会放在某个位置,视线是如何被引导到那个焦点,以及画面整体的平衡感是如何实现的。他还会讲解,如何通过“大处着眼,小处着手”,从整体把握画面的气势,再到细节处的一草一木,都做到恰到好处。在笔墨技法的运用上,书中更是给我带来了巨大的启发。他对于“皴法”的讲解,让我明白了不同皴法所能表现的山石质感是多么的丰富。他会对比分析,斧劈皴的刚劲有力,披麻皴的柔和细腻,雨点皴的苍茫厚重,等等。而他讲解这些皴法时,绝不是孤立的,而是会结合具体的名作,让我们看到这些皴法是如何在实际作品中运用的,它们是如何与构图、墨色相互配合,共同营造出画面的氛围。我曾经一直认为,画树木很难,尤其是那些形态各异、枝繁叶茂的树。但通过刘先生的讲解,我才明白,原来画树,关键在于抓住树干的“骨骼”和树叶的“神韵”。他示范的几种经典的树木画法,从勾勒树干的力度,到点叶的疏密,再到墨色的干湿变化,都让我茅塞顿开。更让我受益匪浅的是,书中对水墨运用的探讨。他强调了“笔墨精神”,即笔墨不仅仅是描绘的工具,更是表达情感和思想的载体。他教会我如何通过笔触的力度、速度、顿挫来传达不同的情感,如何通过墨色的干湿、浓淡来表现山水的层次和光影。他对“破墨”和“积墨”技法的讲解,让我看到了水墨在变化中的无限可能。这本书,对我而言,不仅仅是一本绘画教程,更是一扇通往中国传统山水画艺术殿堂的钥匙。

评分我一直以来都对中国传统水墨山水画有着一种近乎痴迷的喜爱,但总感觉自己隔着一层看不透的迷雾,无法真正领会其中的精髓。《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,简直如同及时雨,为我点亮了前进的方向。刘松岩先生的讲解,最让我赞赏的是其“由表及里”的洞察力。他不仅仅着眼于笔墨技巧的表象,更是深入地剖析了每一位大师创作时的“心法”和“意图”。我尤其喜欢他对“构图”的分析。他会引导我们去理解,一幅画的“经营位置”是如何决定了画面的气势和情感表达。他会分析,为何某些作品的山峦会显得如此雄伟,而另一些则显得秀丽,这不仅仅是绘画技法的差异,更是艺术家对自然山川的理解和情感的投射。他会强调,“虚实相生”的原则,以及如何巧妙地运用留白来营造空间感和意境。在“笔墨”的解析上,刘先生更是展现了他深厚的功底。他会详细地讲解,从“勾勒”到“皴擦”,再到“点染”,每一步都蕴含着艺术家对自然形态的观察和提炼。他会对比分析,不同“皴法”所能表现的山石质感,以及如何在运用皴法时,做到“随形生发”,而不是生搬硬套。我印象最深刻的是,他对“水墨的晕染”的讲解。他会教你如何通过控制笔的含水量和墨的浓度,来达到水墨自然渗透、晕染的效果,从而创造出丰富的层次感和光影变化。他会让你明白,墨的运用,不仅仅是“黑白灰”的简单叠加,而是包含了无限的变化和微妙的转折。他还对“景物之间的呼应”进行了深入的探讨,让我明白,山水画的魅力在于整体的和谐统一,而不是孤立的局部展现。这本书,让我看到了中国山水画的博大精深,也让我看到了刘松岩先生作为一位艺术大家,其深厚的学养和精湛的教学智慧。

评分这本书如同一扇窗,让我得以窥探中国传统山水画那深邃而悠远的意境。我一直对水墨的晕染和留白之美心向往之,却苦于无从下手,总觉得隔了一层纱,朦朦胧胧,抓不住其精髓。刘松岩先生这本《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》的出现,恰如其时,如同一位温和而博学的引路人,将我带入了那个充满诗情画意的世界。翻开书页,映入眼帘的不仅仅是历代名作的复印件,更是刘先生对其创作过程的细致入微的拆解。他并没有简单地罗列技法,而是从构图的立意、笔墨的干湿浓淡、皴法的运用,到点景人物的勾勒,甚至是题跋的意境,都进行了深入浅出的讲解。我尤其喜欢他解析那些传世名作时,那种旁征博引、融会贯通的功力。他会告诉你,为何某一位画家会在此时此刻选择使用某种笔触,这种笔触又如何与画面的整体氛围相呼应,如何传达出作者想要表达的情感。这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,让我不再是机械地模仿,而是开始理解每一笔每一墨背后的考量。书中对于水墨的控制,尤其让我印象深刻。水墨的魅力在于其不可预测性和微妙的变化,而刘先生却能将这种变化通过详尽的步骤图解和文字说明,变得清晰可见。从淡墨的轻拂,到浓墨的重压,每一步都仿佛在他的掌握之中,而他又善于引导读者去感受这种“墨分五色”的精妙之处。我曾尝试着临摹过几幅画,一开始总是手忙脚乱,要么水墨化开,要么笔触生硬。但通过这本书的指导,我开始明白,原来关键在于掌握好笔的含水量和运笔的速度,以及墨的浓度。那些曾经让我望而却步的云雾、山峦、瀑布,在刘先生的解析下,仿佛都有了生命,我开始能够捕捉到它们在画面中流动的韵律。这本书不仅仅是一本技法书,更是一本关于中国传统美学的启蒙读物。它让我重新审视了“意境”这个词的含义,理解了山水画不仅仅是山峦叠嶂的描绘,更是画家内心世界的投射。每一次翻阅,都能有新的发现,新的感悟。

评分作为一名长期以来对中国水墨山水画抱有深深敬意,却又常常感到望尘莫及的爱好者,我发现《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,简直是为我量身定做的“通关秘籍”。刘松岩先生的讲解,最大的特点在于其“解构”与“重构”的智慧。他不像许多教材那样,仅仅是罗列技法,而是将历代名家的杰作,如同精密的钟表一样,一层层地拆解开来,让我们看到每一个零件是如何运作的,然后又巧妙地将这些零件重新组合,告诉我们如何“制造”出属于自己的钟表。我尤其欣赏他对画面“经营位置”的讲解。他会从宏观的角度,引导读者去理解一幅画的“全局观”,如何在这有限的二维空间中,营造出无限的纵深感和层次感。他会分析,为何某些作品在视觉上能够产生强烈的冲击力,这不仅仅是山峦的高低错落,更是构图上的巧妙安排。他通过对不同时期、不同画派的山水画进行比较,让我深刻理解了构图的“变”与“不变”,以及如何根据不同的题材和意境,来选择最合适的构图方式。在笔墨语言的解析上,刘先生更是将“形”与“神”完美结合。他不会仅仅告诉你如何画出山石的轮廓,更会深入地探讨,如何通过笔墨的“筋骨”来传达山石的坚韧和苍劲,如何通过墨色的“润泽”来表现山水的灵动和秀美。他对于“点景人物”的讲解,虽然篇幅不多,但却十分精辟。他告诉我,点景人物并非可有可无的点缀,而是画面的“眼睛”,是烘托意境、增加故事性的重要元素,而如何用寥寥几笔勾勒出人物的神态和与环境的互动,是需要细细体会的。他对水墨的变化,更是有着独到的见解。他不仅仅讲授了“墨分五色”的基本原理,还深入探讨了“渴笔”、“飞白”等表现技法,以及如何利用墨色的渗透和晕染,来创造出丰富的视觉效果。他常常会用“留白”来形容画面的空灵之感,而他讲解如何运用留白,简直如同点石成金。他让我明白,空白之处,并非空无一物,而是蕴含着无限的可能。这本书,对我来说,不仅仅是一本绘画的指导书,更是一次心灵的洗礼,让我对中国传统山水画的理解,上升到了一个新的高度。

评分我一直觉得,中国山水画的美,是一种“静”的美,是一种“意”的美。它不似西方绘画那样直观地展现事物的外形,而是通过笔墨的写意,传达出一种超然物外、天人合一的境界。《刘松岩教山水·历代传世名作步骤解析·水墨卷》这本书,恰恰将这种“静”与“意”的精髓,以一种极为清晰和易于理解的方式呈现给了我。刘松岩先生在解析过程中,特别注重从整体出发,引导读者去感受画面的气韵生动。他会分析一幅画的“骨法用笔”,即笔墨的结构和力量感,以及“传移模写”的意义,但更侧重于“应物象形”,即如何观察自然,并将自然的形态转化为笔墨的语言。他对山石的讲解,从勾勒轮廓到皴擦点染,每一步都充满了对自然山川的体悟。他会让我们思考,为什么一处山崖显得如此巍峨,可能是因为用了更重的笔墨和更硬朗的线条;为什么一处溪流显得灵动,可能是因为用了更流畅的笔触和更湿润的墨色。这些细致的分析,让我不再是机械地复制,而是开始理解绘画的逻辑。尤其让我着迷的是,书中对“留白”的讲解。留白在中国山水画中,不仅仅是空白,它更是云、是雾、是水、是空气,是无限的空间和意境。刘先生通过对不同作品的解析,教会我如何巧妙地运用留白,让画面产生呼吸感,让观者在想象中填补空白,从而获得更广阔的审美体验。他举例说明,有时一片留白的山峦,反而比详细描绘的山峦更具气势;有时一泓留白的流水,反而更能体现其奔腾不息的动态。这种对“无”的运用,是中国绘画独特的哲学思考,而刘先生将它具象化,让我真正体会到了“写意”的魅力。此外,书中对于水墨的晕染技法,也是我学习的重点。从“墨分五色”的理论,到“积墨”、“破墨”等技法,刘先生都进行了非常生动的演示。他让我明白,原来水墨的层次感,可以通过一次次的叠加和渗透来实现,而每一次的叠加,都可能带来意想不到的效果。这本书,让我看到了传统山水画的博大精深,也让我看到了刘松岩先生作为一位艺术大家的深厚功底和教学智慧。

评分大部份选择了大尺幅的古典名作为例,只能看一下技法步骤,细节根本看不清,正是:初学不适用,有一定基础的人又不需要-----有鸡助之感。

评分很实用,货物配送也很及时

评分书很不错,推荐购买!包装无损坏

评分书很不错,推荐购买!包装无损坏

评分书很不错,推荐购买!包装无损坏

评分书的内容不错。就是有本是旧书

评分书很不错,推荐购买!包装无损坏

评分很喜欢这种书,超喜欢!

评分好,非常实用

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有