具体描述

详情信息:

Product Details 基本信息

ISBN-13 书号:9780812981605

Author 作者:

Format 版本:1

出版社:INGRAM

Publication Date 出版日期:20140107

Product Dimensions 商品尺寸:0x0X0mm

Shipping Weight 商品重量:0kg

Shipping Weight Language 语种:

pages 页数:0

Book Contents 内容简介

内容暂缺

用户评价

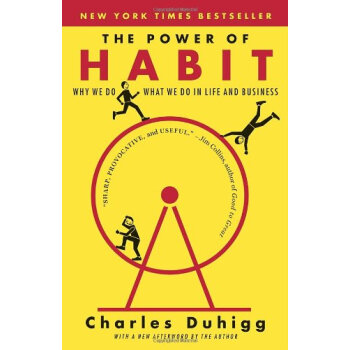

这本书的叙事技巧简直是一绝,读起来完全没有一般非虚构类书籍的枯燥感。作者似乎深谙“讲故事”的力量,他没有停留在理论层面,而是通过一系列引人入胜的真实案例,将抽象的习惯机制具象化了。从大型企业的文化重塑,到个人戒烟、减肥的挣扎,再到社会运动的兴起,每一个故事都像是一部精巧的微型纪录片。尤其喜欢他描绘那些处于“习惯回路”关键节点的个体,那种挣扎、顿悟和最终胜利的描绘,极具感染力。其中一个关于某公司如何通过改变员工午休时的咖啡习惯,最终提升了整体生产效率的案例,让我拍案叫绝。它说明了习惯的影响力是多么的渗透和深远,远超我们日常的直觉判断。这种叙事方式的优势在于,它让你在不知不觉中吸收了知识。你不是在“学习”习惯理论,而是在“见证”习惯是如何运作和被利用的。读完之后,我感觉自己像是掌握了一套“读心术”,能够更敏锐地察觉到周围环境中那些无形的力量——那些驱动人们做出非理性或重复性行为的隐秘开关。这种洞察力,无论是在商业谈判中,还是在家庭关系中,都具有不可估量的价值。

评分这本书的结构组织堪称典范,逻辑推进层层递进,阅读体验非常流畅,仿佛在解开一个层层叠套的谜题。一开始,作者建立了一个基础框架,解释了习惯的“回路”——诱因、惯常行为、奖励。然后,他没有止步于此,而是引入了“渴望”(Craving)这个至关重要的中间环节,解释了为什么奖励本身不足以驱动习惯,而是对奖励的预期才真正锁定了回路。这部分内容对于那些反复尝试戒除坏习惯却总是失败的人来说,简直是打开了新世界的大门。它揭示了失败的真正原因不在于缺乏毅力,而在于未能有效识别和替代掉内在的“渴望”。接着,作者将这种微观的个人习惯机制,宏观地扩展到了组织管理和市场营销层面,展示了这些底层逻辑是如何被用来影响数百万人的决策的。这种从小我到大我的视角切换,既保持了理论的严谨性,又展现了其广阔的应用前景。读完后,我对市面上那些所谓的“快速成功法”的套路有了更清晰的辨识能力,因为我已经看透了它们背后的“习惯剧本”。

评分这书绝对是本让人醍醐灌顶的佳作,简直是生活方式的“使用说明书”。我拿到手的时候,其实对这类“自我提升”的书籍抱持着一种怀疑的态度,总觉得里面充斥着空泛的口号和不切实际的理论。然而,这本书完全颠覆了我的看法。它没有大谈特谈那些虚无缥缈的成功学,而是深入到了行为的底层逻辑——习惯的构建与瓦解。作者的叙述方式非常扎实,大量引用了神经科学、心理学甚至社会学的研究成果,让所有的观点都有坚实的理论基础支撑。读起来就像是在进行一次严谨的科学考察,而不是听一场励志演讲。特别让我印象深刻的是关于“关键习惯”(Keystone Habits)的阐述,它解释了为什么有的人改变了一个小习惯后,生活中的其他方面会像多米诺骨牌一样随之改善。这提供了一个非常实用的切入点,让人不再感到改变是需要一股蛮力去推倒所有旧习惯的浩大工程。我开始尝试在自己的工作流程中植入一些微小的、可重复的行为,惊喜地发现,随着这些关键习惯的固化,我的拖延症竟有了显著的缓解。这本书的价值在于,它教会了我们如何“设计”自己的生活,而不是被动地被环境或旧习俗所裹挟。它将习惯的形成过程拆解得如此清晰,以至于你觉得自己完全有能力去掌控和重塑它们。

评分老实说,这本书的深度远远超出了我对“习惯养成”主题的预期。我原本以为它会集中在“如何坚持做某事”的技巧层面,但它更像是一本关于人类意志力、环境设计和集体行为的哲学探讨。它探讨了自由意志的边界,以及我们对环境的依赖程度。书中对“诱因”(Cue)的剖析尤其精辟,它指出,我们常常将注意力放在“行动”本身,却忽略了触发行动的那个环境信号。这是一种非常反直觉的洞察。它让我开始反思自己的工作空间布局、手机通知设置,甚至通勤路线的选择,因为这些都是我的习惯回路的天然“诱因”提供者。更有趣的是,它还触及了信仰和身份认同在习惯固化中的核心作用。它提出,真正的改变并非是做了一些新的事情,而是相信自己是一个“会做那些事的人”。这种从“行为”到“身份”的转换,是让习惯持久化的终极秘诀。这种对自我认知的深刻挖掘,让这本书的份量陡增,不再仅仅是工具书,更像是一部关于“我是谁”的再定义手册。

评分这本书最让我感到踏实和受用的地方,在于它对于“失败”的处理态度。它并没有贩卖“完美主义”的毒药,反而坦然承认,习惯的养成是一个充满反复和挫折的过程。它强调,在习惯回路中出现偏差时,重点不在于苛责自己,而在于如何快速地“回到轨道”上。作者提供的“应急预案”和“防范机制”非常实用,它们不是高高在上的理论,而是真正可以在日常生活中落地执行的策略。例如,他建议人们在制定习惯目标时,必须预先设想好“如果我明天早上起不来怎么办”,并准备好一个次优但可接受的替代行动。这种对人性的深刻理解——即人总有懈怠和松懈的时候——让这本书显得格外有人情味和真实感。它教会我的不是如何成为一个永动机,而是如何成为一个有韧性的、能从跌倒中迅速恢复的人。这种“务实主义”的基调,让我能够以更放松的心态去面对生活中的不完美,因为我知道,习惯的强度取决于你修复断裂的速度,而不是你永不犯错的能力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[英文原版]The Fifth Discipline 第五项修炼 自我的修炼 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1502539286/55190477N681e8317.jpg)

![Grasshopper on the Road 蚂蚱旅行记 汪培珽第三阶段 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10004441037/5832ad2fNef564d3d.jpg)