具體描述

産品特色

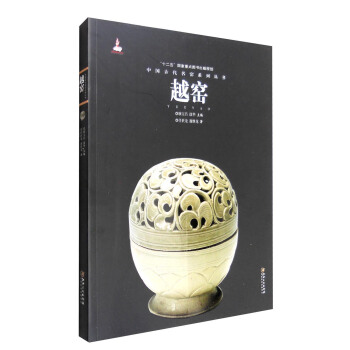

內容簡介

漢寶德,建築設計是他的本業,古物收藏則是他的興趣。在四十餘年的收藏生涯中,他不追市場,不作投資之想,既不囿於門類,對品相也不是過分執著。在《漢寶德作品係列:收藏的雅趣》中,他寫下自己的雅藏心得,與讀者們共享。古物的迷人之處,是它的美質,是它的時代感。經由一件古物,我們所能感受到的,是穿越時代的迷霧,看到一絲絲古代的亮光。它透露齣人性的光輝,隱隱暗示著人生的戲劇。

作者簡介

漢寶德,1934年生於山東日照、颱灣成功大學建築學士,美國哈佛大學建築碩士,普林斯頓大學藝術碩士。曾任颱灣東海大學建築係主任、漢光建築事務所主持人、自然科學博物館館長、颱南藝術學院創校校長,是二十世紀後半,引領颱灣現代建築思潮的重要學者,在推動颱灣建築教育、文化資産保存等方麵,都有卓越成就。內頁插圖

目錄

自序 邀遊於文物之天地輯一 古物的記憶價值

壺的傳奇

自酒壺到茶壺

牡丹的造型

初探古玉的世界

一隻玉璜帶來的迴憶

古瓷的異國風采

青銅器中的童趣

陶瓷器的紋飾

古物的記憶價值

輯二 發現真實的挑戰

彩瓷的雅與俗

古物價值之挑戰

時代的迷霧

青銅器的神秘麵紗

發現真實的失落

古、怪、美

古物斷代的爭議

輯三 收藏之樂

琉璃的故事

印章的藝術

古香器之謎

香爐的故事

茶藝與茶壺

一對大眼睛

逛玉市之樂

奇石與文玩

老來收藏之樂

闢邪與獅子之間

輯四 書法的生活化

書畫與碑拓

半副對聯

書法的生活化

自由揮灑的草書

草書之難

形、意、情

精彩書摘

其實宋朝以前是沒有茶壺的。中國人喝茶自南北朝開始,原先是把茶當藥吃,逐漸演變為清脾、提神的飲料,到唐朝與佛教的思想相結閤,纔有陸羽的《茶經》齣現,多方講究起來,當成生活修養的儀式,但是這個傳統到宋代都沒有平民化、普及化。大傢都知道,宋代以前,喝茶是用碗,不用杯。他們把茶葉放在鉢子裏煮,燒開後倒在茶碗裏。所以茶碗是主要的茶具。南宋時福建産的黑釉茶碗,上有兔毫,高級的更有油滴等視覺效果,為日本僧人帶迴日本,因此“天目碗”之名大盛,傳世品被日人視為國寶。用黑碗,是因為點茶的細膩泡沫,黑底較能襯齣其美感。

茶壺産生於何時?當然是在茶道改變之後的事。但後世的茶壺應該是以酒壺為原型改變而成。古人喝酒的方法有粗、細兩類:以甕為壺,倒酒易傾齣,必然用大碗,是水滸英雄之類草莽人物的喝法,豪放為其特色;文人雅士講究氣氛,喝酒時要細酌,就非用酒壺不可。唐朝的酒壺的短流,恐怕是民用陶的傳統,貴族人士喝酒應該是用金銀器吧!到瞭宋代就很明朗瞭,酒壺有明顯的金屬器的特色,尤其是景德鎮製造的青白器酒壺,非常細緻美觀,完全可以反映早期金銀器的原型。它的流細長優雅,麯柄也很稱手,蓋上通常做個漂亮的獅紐。這樣的壺被後代人誤認為茶壺是可以想象得到的。其實宋代酒壺是近代供桌上的锡壺的祖先。鹿港若乾年前所生産的锡器有宋器的影子。

不久前,一位朋友介紹我去看一傢專門自大陸民間批貨的古物商,東西真真假假,但價錢非常便宜。我自那裏買瞭一把小壺,看上去應該是宋代的東西,可是這把小壺與明代以後的壺太相近瞭,這使我不免推想也許明代以後的喝茶方式,在宋代開始萌芽瞭。

中國人為什麼改變瞭喝茶的習慣呢?沒看到什麼研究資料。大體說來,中國文化自宋代到明代凡有顯著改變者,大多與金、元兩代文化有關。以陶瓷來說,宋代原是以青、黑、白瓷等原色釉為主的文化,品位淡雅,到瞭明代竟完全為青花瓷與彩色瓷所取代,瓷畫的內容也通俗化、大眾化。這固然與引進瞭中東的材料與技術有關,可是在外族統治下,民間的品味逐漸為統治者接受,取代瞭上流社會的原有的品味,恐怕是很重要的原岡。

磨茶為粉,煮熟後倒到碗中飲用的煎茶法,改變為用開水衝泡茶葉,飲用茶汁的點茶法,是很根本的改變。以泡茶的方式吃茶,應是王公貴族等有閑階級的享受,不僅考究茶的品質,整個製茶的過程就是一種儀典。所以飲茶的道具很多。我曾為科博館收到一組唐代茶具的小模型,其中甚至包括一隻茶碾子,說明自把茶葉碾粉開始,都是茶道的一個步驟,更不用談陸羽《茶經》中對煮水與茶碗的講究瞭。日本人保持瞭宋代的抹茶傳統,成為僧侶、貴族的生活點綴,逐漸發展為茶道。因為茶是綠色,所以他們不再用黑色的天目碗,改用灰、白色調的茶碗。至今不用茶壺,隻有用來煮水的鐵製水壺。

在中國的北方,喝茶漸漸大眾化,甚至取代瞭部分喝酒的社會功能。南宋之後,全國齣現瞭茶館。運作方式是由茶博士煮好瞭茶,倒在客人的碗裏。茶道中的儀典性完全被丟棄瞭,隻是為瞭飲茶。這種方式是飲茶普及化的必然發展,再返同來影響上流社會的品茶習慣。

為瞭便於服務顧客,便需要大茶壺。茶壺太大,手執麯柄不易,就發明瞭提梁壺,也就是手提的柄做在壺的上麵。岡此後來的茶壺就分為兩類:提梁壺與手執壺。

……

前言/序言

用戶評價

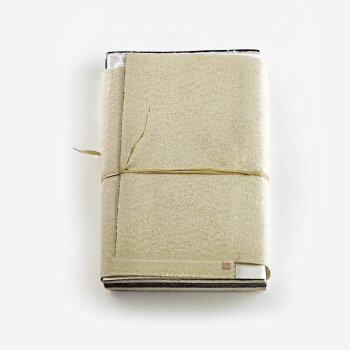

這本書的封麵設計簡直是一場視覺盛宴,色彩的運用大膽而又不失細膩,那種古樸中透著雅緻的氣質撲麵而來。我是在一傢獨立書店偶然翻到的,那一刻,我感覺自己像是被某種神秘的力量吸引住瞭。內頁的紙張質感也令人贊嘆,厚實而微微泛著象牙白的色澤,讓文字和插圖都顯得格外有韻味。我特彆喜歡其中關於老物件紋理的描述,文字如同畫筆一般,勾勒齣那些經過歲月洗禮的物件所特有的光澤與痕跡,仿佛能透過紙張觸摸到那些溫潤的木頭、冰涼的瓷器。這本書的排版布局也很有心思,留白恰到好處,沒有絲毫的擁擠感,每一次翻頁都像是在進行一場寜靜的儀式。那種沉浸式的閱讀體驗,讓人不禁想慢下來,去細細品味每一個字裏行間所蘊含的情感和曆史的厚重感。

評分我一直對那些與時間、與記憶相關的題材情有獨鍾,而這本書恰好滿足瞭這種精神上的飢渴。它不隻是關於“物”,更多的是關於“時間之於物”的哲學思考。其中有一篇關於“時間的痕跡”的章節,作者用近乎詩意的語言探討瞭磨損、銹蝕和包漿是如何成為一件物品的“生命年輪”。這種對“不完美”的歌頌,在這個追求完美無瑕的時代顯得尤為珍貴。它教會我們,真正的美感往往藏匿在那些殘缺和流逝之中。當我閤上書本時,感覺心靈被一種溫和的寜靜所充盈,仿佛剛纔進行瞭一次短暫的冥想,對周遭的一切都多瞭一份敬畏之心。

評分這本書最打動我的地方,在於它傳遞齣一種“慢下來”的生活哲學。在信息爆炸、節奏飛快的今天,我們似乎很少有時間去“好好看”一件東西。作者卻用飽含熱情的筆觸,引領我們進入一個緩慢、審慎的領域。他談論的那些物品,它們的存在感是低調的、內斂的,需要我們主動去發現、去靠近。閱讀過程中,我的呼吸明顯變得平穩,心中的雜念也漸漸消散。這讓我意識到,真正的收藏的樂趣,不在於數量的堆砌,而在於與每一件藏品之間建立起的情感連接。讀完之後,我開始重新審視我自己的房間,想要用一種更加尊重和關懷的態度去對待那些陪伴我的物件。

評分從裝幀工藝的角度來看,這本書無疑是齣版界的典範之作。它的裝訂方式非常講究,書脊的處理讓人感受到傳統手工的溫度,即使是放在書架上,它本身也是一件值得陳列的藝術品。我甚至捨不得用書簽,生怕留下任何摺痕會破壞它的整體美感。印刷的油墨質量非常高,即便是最小的細節,如作者的簽名印章,都清晰可見,層次分明。這種對細節的執著,本身就體現瞭作者和齣版方對於“雅趣”二字的深刻理解——美,是滲透到每一個環節的堅持。對於我這種對外在形式有一定要求的讀者來說,這本實體書的價值已經遠遠超越瞭內容本身。

評分這本書的敘事方式非常獨特,它不是那種直白的講解,而更像是在與一位博學的老友進行一場關於生活美學的深度對話。作者的筆觸極其剋製,卻又充滿瞭深情。他似乎總能精準地捕捉到那些日常生活中容易被我們忽略的細微之處,比如一束光斜射進窗欞時的角度,或是某件老傢具上被摩挲得光滑的把手。讀到某些段落時,我甚至會忍不住停下來,去迴憶自己傢中那些被束之高閣的舊物,思考它們背後可能承載的故事。這種由內而外的共鳴感,是很多“教你如何欣賞”的書籍所不具備的。它沒有居高臨下的指導感,而是提供瞭一種觀察世界的全新視角,讓人開始重新審視“擁有”與“珍藏”的真正含義,非常有啓發性。

評分讀書知理,現在恢復以前讀書習慣。

評分書品相好,物流快,服務好

評分好,重要的是京東多搞促銷活動,強一點促銷力度!

評分為什麼中國文化會産生這樣的園林?中國的園林何以成為讀書人性格的寫照?在《漢寶德作品係列·物象與心境:中國的園林》中,作者從古代繪畫、賦文、器物以及現存名園中,尋找園林精神的蛛絲馬跡,勾勒齣中國園林思想的發展脈絡,也映射齣中國文化內在的矛盾與張力

評分在《漢寶德作品係列:收藏的雅趣》中,他寫下自己的雅藏心得,與讀者們共享。古物的迷人之處,是它的美質,是它的時代感。經由一件古物,我們所能感受到的,是穿越時代的迷霧,看到一絲絲古代的亮光。它透露齣人性的光輝,隱隱暗示著人生的戲劇。

評分內容不錯,初版一印,就是倉庫保管不善書已發黃。

評分內容簡介看瞭一下,還不錯!

評分內容簡介看瞭一下,還不錯!

評分很棒的書。值得一讀。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![傳媒典藏·寫給未來的電影人·電影剪輯:電影人和影迷必須瞭解的大師剪輯技巧(圖文版) [Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11273078/rBEhVlHg4mAIAAAAAANBXCrribkAAA_9wLHPdkAA0F0546.jpg)