具体描述

产品特色

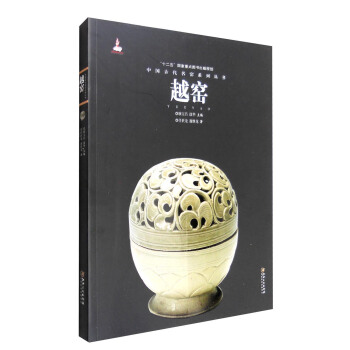

内容简介

汉宝德,建筑设计是他的本业,古物收藏则是他的兴趣。在四十余年的收藏生涯中,他不追市场,不作投资之想,既不囿于门类,对品相也不是过分执著。在《汉宝德作品系列:收藏的雅趣》中,他写下自己的雅藏心得,与读者们共享。古物的迷人之处,是它的美质,是它的时代感。经由一件古物,我们所能感受到的,是穿越时代的迷雾,看到一丝丝古代的亮光。它透露出人性的光辉,隐隐暗示着人生的戏剧。

作者简介

汉宝德,1934年生于山东日照、台湾成功大学建筑学士,美国哈佛大学建筑硕士,普林斯顿大学艺术硕士。曾任台湾东海大学建筑系主任、汉光建筑事务所主持人、自然科学博物馆馆长、台南艺术学院创校校长,是二十世纪后半,引领台湾现代建筑思潮的重要学者,在推动台湾建筑教育、文化资产保存等方面,都有卓越成就。内页插图

目录

自序 邀游于文物之天地辑一 古物的记忆价值

壶的传奇

自酒壶到茶壶

牡丹的造型

初探古玉的世界

一只玉璜带来的回忆

古瓷的异国风采

青铜器中的童趣

陶瓷器的纹饰

古物的记忆价值

辑二 发现真实的挑战

彩瓷的雅与俗

古物价值之挑战

时代的迷雾

青铜器的神秘面纱

发现真实的失落

古、怪、美

古物断代的争议

辑三 收藏之乐

琉璃的故事

印章的艺术

古香器之谜

香炉的故事

茶艺与茶壶

一对大眼睛

逛玉市之乐

奇石与文玩

老来收藏之乐

辟邪与狮子之间

辑四 书法的生活化

书画与碑拓

半副对联

书法的生活化

自由挥洒的草书

草书之难

形、意、情

精彩书摘

其实宋朝以前是没有茶壶的。中国人喝茶自南北朝开始,原先是把茶当药吃,逐渐演变为清脾、提神的饮料,到唐朝与佛教的思想相结合,才有陆羽的《茶经》出现,多方讲究起来,当成生活修养的仪式,但是这个传统到宋代都没有平民化、普及化。大家都知道,宋代以前,喝茶是用碗,不用杯。他们把茶叶放在钵子里煮,烧开后倒在茶碗里。所以茶碗是主要的茶具。南宋时福建产的黑釉茶碗,上有兔毫,高级的更有油滴等视觉效果,为日本僧人带回日本,因此“天目碗”之名大盛,传世品被日人视为国宝。用黑碗,是因为点茶的细腻泡沫,黑底较能衬出其美感。

茶壶产生于何时?当然是在茶道改变之后的事。但后世的茶壶应该是以酒壶为原型改变而成。古人喝酒的方法有粗、细两类:以瓮为壶,倒酒易倾出,必然用大碗,是水浒英雄之类草莽人物的喝法,豪放为其特色;文人雅士讲究气氛,喝酒时要细酌,就非用酒壶不可。唐朝的酒壶的短流,恐怕是民用陶的传统,贵族人士喝酒应该是用金银器吧!到了宋代就很明朗了,酒壶有明显的金属器的特色,尤其是景德镇制造的青白器酒壶,非常细致美观,完全可以反映早期金银器的原型。它的流细长优雅,曲柄也很称手,盖上通常做个漂亮的狮纽。这样的壶被后代人误认为茶壶是可以想象得到的。其实宋代酒壶是近代供桌上的锡壶的祖先。鹿港若干年前所生产的锡器有宋器的影子。

不久前,一位朋友介绍我去看一家专门自大陆民间批货的古物商,东西真真假假,但价钱非常便宜。我自那里买了一把小壶,看上去应该是宋代的东西,可是这把小壶与明代以后的壶太相近了,这使我不免推想也许明代以后的喝茶方式,在宋代开始萌芽了。

中国人为什么改变了喝茶的习惯呢?没看到什么研究资料。大体说来,中国文化自宋代到明代凡有显著改变者,大多与金、元两代文化有关。以陶瓷来说,宋代原是以青、黑、白瓷等原色釉为主的文化,品位淡雅,到了明代竟完全为青花瓷与彩色瓷所取代,瓷画的内容也通俗化、大众化。这固然与引进了中东的材料与技术有关,可是在外族统治下,民间的品味逐渐为统治者接受,取代了上流社会的原有的品味,恐怕是很重要的原冈。

磨茶为粉,煮熟后倒到碗中饮用的煎茶法,改变为用开水冲泡茶叶,饮用茶汁的点茶法,是很根本的改变。以泡茶的方式吃茶,应是王公贵族等有闲阶级的享受,不仅考究茶的品质,整个制茶的过程就是一种仪典。所以饮茶的道具很多。我曾为科博馆收到一组唐代茶具的小模型,其中甚至包括一只茶碾子,说明自把茶叶碾粉开始,都是茶道的一个步骤,更不用谈陆羽《茶经》中对煮水与茶碗的讲究了。日本人保持了宋代的抹茶传统,成为僧侣、贵族的生活点缀,逐渐发展为茶道。因为茶是绿色,所以他们不再用黑色的天目碗,改用灰、白色调的茶碗。至今不用茶壶,只有用来煮水的铁制水壶。

在中国的北方,喝茶渐渐大众化,甚至取代了部分喝酒的社会功能。南宋之后,全国出现了茶馆。运作方式是由茶博士煮好了茶,倒在客人的碗里。茶道中的仪典性完全被丢弃了,只是为了饮茶。这种方式是饮茶普及化的必然发展,再返同来影响上流社会的品茶习惯。

为了便于服务顾客,便需要大茶壶。茶壶太大,手执曲柄不易,就发明了提梁壶,也就是手提的柄做在壶的上面。冈此后来的茶壶就分为两类:提梁壶与手执壶。

……

前言/序言

用户评价

这本书的叙事方式非常独特,它不是那种直白的讲解,而更像是在与一位博学的老友进行一场关于生活美学的深度对话。作者的笔触极其克制,却又充满了深情。他似乎总能精准地捕捉到那些日常生活中容易被我们忽略的细微之处,比如一束光斜射进窗棂时的角度,或是某件老家具上被摩挲得光滑的把手。读到某些段落时,我甚至会忍不住停下来,去回忆自己家中那些被束之高阁的旧物,思考它们背后可能承载的故事。这种由内而外的共鸣感,是很多“教你如何欣赏”的书籍所不具备的。它没有居高临下的指导感,而是提供了一种观察世界的全新视角,让人开始重新审视“拥有”与“珍藏”的真正含义,非常有启发性。

评分从装帧工艺的角度来看,这本书无疑是出版界的典范之作。它的装订方式非常讲究,书脊的处理让人感受到传统手工的温度,即使是放在书架上,它本身也是一件值得陈列的艺术品。我甚至舍不得用书签,生怕留下任何折痕会破坏它的整体美感。印刷的油墨质量非常高,即便是最小的细节,如作者的签名印章,都清晰可见,层次分明。这种对细节的执着,本身就体现了作者和出版方对于“雅趣”二字的深刻理解——美,是渗透到每一个环节的坚持。对于我这种对外在形式有一定要求的读者来说,这本实体书的价值已经远远超越了内容本身。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,色彩的运用大胆而又不失细腻,那种古朴中透着雅致的气质扑面而来。我是在一家独立书店偶然翻到的,那一刻,我感觉自己像是被某种神秘的力量吸引住了。内页的纸张质感也令人赞叹,厚实而微微泛着象牙白的色泽,让文字和插图都显得格外有韵味。我特别喜欢其中关于老物件纹理的描述,文字如同画笔一般,勾勒出那些经过岁月洗礼的物件所特有的光泽与痕迹,仿佛能透过纸张触摸到那些温润的木头、冰凉的瓷器。这本书的排版布局也很有心思,留白恰到好处,没有丝毫的拥挤感,每一次翻页都像是在进行一场宁静的仪式。那种沉浸式的阅读体验,让人不禁想慢下来,去细细品味每一个字里行间所蕴含的情感和历史的厚重感。

评分这本书最打动我的地方,在于它传递出一种“慢下来”的生活哲学。在信息爆炸、节奏飞快的今天,我们似乎很少有时间去“好好看”一件东西。作者却用饱含热情的笔触,引领我们进入一个缓慢、审慎的领域。他谈论的那些物品,它们的存在感是低调的、内敛的,需要我们主动去发现、去靠近。阅读过程中,我的呼吸明显变得平稳,心中的杂念也渐渐消散。这让我意识到,真正的收藏的乐趣,不在于数量的堆砌,而在于与每一件藏品之间建立起的情感连接。读完之后,我开始重新审视我自己的房间,想要用一种更加尊重和关怀的态度去对待那些陪伴我的物件。

评分我一直对那些与时间、与记忆相关的题材情有独钟,而这本书恰好满足了这种精神上的饥渴。它不只是关于“物”,更多的是关于“时间之于物”的哲学思考。其中有一篇关于“时间的痕迹”的章节,作者用近乎诗意的语言探讨了磨损、锈蚀和包浆是如何成为一件物品的“生命年轮”。这种对“不完美”的歌颂,在这个追求完美无瑕的时代显得尤为珍贵。它教会我们,真正的美感往往藏匿在那些残缺和流逝之中。当我合上书本时,感觉心灵被一种温和的宁静所充盈,仿佛刚才进行了一次短暂的冥想,对周遭的一切都多了一份敬畏之心。

评分長見識,增知識,值得一看。

评分一直在京东买书,又便宜又放心

评分在图书馆看完,买一本收藏

评分書的內容好,感覺很棒,非常的喜歡!

评分还可以,值得购买还可以,值得购买

评分太快了 太快了 买书京东自营 最佳选择

评分喜欢这本书,首先拿着手感特别好,其次内容也很有趣,再次还有彩图,真好

评分大师的系列中有趣的一本小册子

评分很喜欢,很好很实惠。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![传媒典藏·写给未来的电影人·电影剪辑:电影人和影迷必须了解的大师剪辑技巧(图文版) [Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11273078/rBEhVlHg4mAIAAAAAANBXCrribkAAA_9wLHPdkAA0F0546.jpg)