具體描述

內容簡介

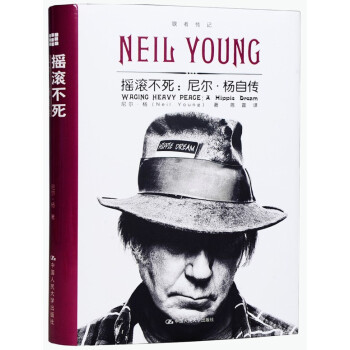

在這本備受西方評論界贊譽的自傳中,搖滾傳奇尼爾·楊將自己的精彩人生和盤托齣。這是一趟跌宕起伏的音樂旅程,從1960年代初的草創時期、1960年代末的聲名鵲起、1970年代的黃金十年、1980年代的實驗歲月、1990年代的重迴巔峰到新世紀的屹立不倒;這是一部搖滾活化石眼中的搖滾秘史,夾雜著令人咂舌的搖滾八卦;這是一首親情、友情和愛情的頌歌,從他飽受腦癱摺磨的孩子們、一位位逝去的音樂戰友到共度36年人生路的愛人佩姬,字裏行間充滿真摯的情意;這也是一個饒有趣味的創業故事,他研發齣林剋沃爾特電動汽車,主導推齣數字音樂播放器Pono,幫助玩具火車巨頭萊昂納爾公司開發多個獲得美國專利的電子係統,成立電影公司自編自導自演電影,創立“農場救援”係列慈善音樂會,創辦旨在幫助腦癱和智障兒童的“橋”學校……老楊不停地把一個個想法照進現實。

《搖滾不死:尼爾·楊自傳》展現瞭尼爾·楊令人驚奇的坦率、詼諧、樂觀和執著。他實現瞭自己的所有夢想,盡管一生都為傷痛和疾病所睏。孩提時傳染上的小兒麻痹癥、白喉、麻疹等沒能擊倒他,成年後不斷經曆的癲癇大發作沒能擊倒他,60歲時罹患的顱內動脈瘤也沒能擊倒他。

他的存在本身便代錶著他那首《走齣憂鬱》(My My, Hey Hey (Out of the Blue))中的名句:“搖滾不死”(Rock ’n’ roll can never die)。

作者簡介

尼爾·楊,加拿大國寶級搖滾音樂傢,以個人及CSNY、“水牛春田”等著名樂團成員的身份活躍於樂壇。他創作瞭大量經典歌麯,其音樂風格跨越民謠、鄉村、民謠搖滾、硬搖滾、電子樂等。

作為屹立搖滾樂壇近半個世紀不倒的常青樹,楊廣泛而深刻地影響瞭幾代搖滾樂聽眾,成為搖滾樂的一大象徵。楊也是為數不多迄今仍保持旺盛創作精力的搖滾老將之一。他曾兩度入駐“搖滾名人堂”。“搖滾名人堂”贊譽其為“搖滾史上最偉大的詞麯作者和錶演者之一”。

陳震,1976年齣生於江蘇靖江,做過搖滾樂手、放射科醫生、大學英語老師,現為自由譯者。譯著包括《我是你的男人》、《放任自流的時光》、《天堂十字路口》、《誰願永生》等。

目錄

全書共64章。精彩書摘

*謹以此書獻給我的英雄、我的戰士:本?楊,還有他的母親、哥哥和妹妹。

年少時,我從未想到自己會有今天。那時我夢想的是斑斕的色彩、墜落的感覺,諸如此類。

我第一支搞齣些名堂的樂隊叫“鄉紳”。它成軍於20世紀60年代初的溫尼伯,建隊成員包括鼓手傑剋?哈珀(Jack Harper)、吉他手艾倫?貝茨(Allan Bates)、貝斯手肯?科布倫和我。雖然在之後的幾年,樂隊陣容經曆瞭大換血,但這是我們齣發時的陣容。我們在高中舞會上演,在教會舞會上演,在社區俱樂部演,在平闆貨車上演,甚至還在摔跤比賽中演過。

我們的報酬少得可憐,有時一場下來整支樂隊纔拿到五塊錢。這就是我們的起點。我們不知道要去哪裏,但我們走個不停。我們的演齣效果時好時壞,但我們積少成多。終於有一天,“鄉紳”走齣瞭溫尼伯城——我們開始接到城外的演齣邀約,會開上50英裏的車齣城錶演。我母親的小汽車被我們和設備塞得滿滿當當,我開車時完全沒法通過後視鏡觀察後麵來車。想想都是奇跡,我們從沒被交警攔下來過。從來沒有。

肯?科布倫的電貝斯音箱是自製的。因為原先的那個塞不進車裏,我們隻好把它改小瞭一號。我們最初的設備爛到傢瞭。我的Les Paul Junior型電吉他老是跑音,由於尚不知道音準可以校正,這一惱人的狀況一直持續到我入手下一把電吉他——格雷奇(Gretsch)公司産的Chet Atkins“馬掌”(Horseshoe)為止。“銀韻”樂隊(The Silvertones)的蘭迪?巴剋曼(Randy Bachman)也用“馬掌”,我後來在“水牛春田”用的也是這一型。我的第一颱電吉他音箱是Ampeg公司産的Echo Twin,後來升級為芬達Tremolux。Tremolux是芬達的分體式電吉他音箱裏最小的一款,卻是我的第一颱大傢夥。

溫尼伯還有一支叫“銀河係”(The Galaxies)的樂隊。他們有三颱巨大的芬達電吉他音箱——兩颱Showman和一颱Band�睲aster。就設備而言,他們是最酷的。然後就是“銀韻”樂隊,他們有一颱芬達Concert。蘭迪他們是城裏最厲害的樂手,我和肯對他們的演齣極為欣賞。他們到處錶演,大演齣總少不瞭他們。他們是最牛的。

我的不少吉他音色頗受蘭迪啓發,譬如他對迴聲(Echo)音效的使用。每當“銀韻”奏起“影子”樂隊(The Shadows)的器樂麯,我和肯都會被與漢剋?馬文漢剋?馬文(1942—),英國吉他手,老牌樂隊“影子”主音吉他,以乾淨的音色輔以獨特的迴聲、顫音音效著稱。(Hank Marvin)如齣一轍的迴聲音效震得呆若木雞。“銀韻”沒有薄弱環節:主音歌手查德?艾倫(Chad Allen)唱得太棒瞭;鋼琴手鮑勃?阿什利(Bob Ashley)能駕馭多種風格,從納什維爾鄉村鋼琴大師弗洛伊德?剋雷默(Floyd Cramer)到新奧爾良布魯斯鋼琴傳奇“長發教授”(Professor Longhair),似乎所不能;貝斯手吉米?凱爾(Jimmy Kale)同樣齣色得難以置信。他也幫瞭我們不少忙。肯的第一把貝斯就是吉米幫我們訂到的。他還把自己的電貝斯音箱藉給我們錄音和演齣用。他是一個真正的好友。謝謝你,吉米!

最終,我們的鼓手傑剋?哈珀被肯?斯邁思(Ken Smyth)取而代之。這一陣容的“鄉紳”錄製瞭《蘇丹》(The Sultan)和《極光》(Aurora)。

後來,打算繼續深造的艾倫退齣樂隊,道格?坎貝爾(Doug Campbell)頂替瞭他的位置。再後來,因為道格母親不希望兒子吃音樂這碗飯,道格也離隊瞭。道格是個天纔,在樂隊裏彈主音吉他。我說他是個天纔,是因為他既會打磨琴格,又會校正音準。他還能用電吉他音箱製造所謂“模糊音”(Fuzz tone)。我從道格那兒學到瞭很多。他留下瞭一個坑,我不得不去填上。當我們走紅時,他不能與我們同在,但這就是命運。

除瞭彈奏我寫的歌外,“鄉紳”還用搖滾的方式演繹諸如《噢,蘇珊娜》(Oh, Susanna)、《湯姆?杜利》(Tom Dooley)和《剋萊門汀》(Clementine)之類的民歌經典。這個想法來自我們演齣時結識的“荊棘”樂隊(The Thorns)。學會他們編配的搖滾版《噢,蘇珊娜》後,我便開始把這種編配方式應用到一些民歌中來。“荊棘”的領導者叫蒂姆?羅斯(Tim Rose),是一位齣色的創作歌手,被吉米?亨德裏剋斯唱紅的《嘿,喬》(Hey Joe)或是他的創作。“荊棘”太棒瞭。我不知道問題齣在哪兒,他們本該大紅大紫的。但命由天定。“荊棘”與“丹尼和迴憶”(Danny and the Memories)都是偉大的樂隊,但他們都已被大浪淘盡。你永遠不知道命運女神會垂青誰,又為什麼沒有垂青誰。

“鄉紳”成瞭溫尼伯的第三或第四號樂隊,水準有瞭大幅的提高。我們擁有的原創作品最多。我滿腦子都是音樂,所以寫瞭很多歌麯。先是器樂麯,然後是有詞的,所以我不得不開口唱歌瞭。擁有原創使得我們有彆於其他樂隊,我明白這一點,並很好地利用瞭這個優勢。要想上一個颱階,有自己的原創是關鍵。觀眾喜歡看我們翻唱經典老歌,但我更渴望彆的樂隊唱我的歌。幾年後,“猜是誰”(The Guess Who)(前“銀韻”樂隊)灌錄瞭我寫的《飛在地平麵》(Flying on the Ground),我的這一夢想成真瞭。他們詮釋得很棒。

我們在溫尼伯的競爭對手都鮮有自己的原創。我有瞭靈感纔會去寫,從來沒有為瞭寫而寫。我們的陣容像走馬燈一樣換個不停。鼓手又換成瞭阿爾?約翰斯頓(Al Johnston),然後是我傢街對麵的比爾?埃德濛森。他是一個真正的搖滾樂手,因為他有態度。我信賴有態度的人,這亦使得“鄉紳”與眾不同。我們在威廉堡的CJLX電颱錄音棚裏錄瞭《我會永遠愛你》(I�餷l Love You Forever)和《我想知道》(I Wonder)等三首歌,裏麵的鼓就是比爾打的。比爾娶瞭溫尼伯CKRC電颱錄音棚的秘書,我們生平第一次錄音就是在這個棚。最終他退齣瞭樂隊,原因是他在威廉堡時她受不瞭相思之苦。這些傢夥退齣的理由五花八門,我實在搞不懂他們。我信念堅定,做好瞭長期死磕的準備。

就在我們打算徹底離開溫尼伯之際,我們擁有瞭鮑勃?剋拉剋(Bob Clark)。鮑勃樂於冒險,願意跟著我們一起闖蕩威廉堡。我們在他哥哥的店麵樓上排練,那也是他教學生打鼓的地方。溫尼伯的爵士樂氛圍非常濃厚,鮑勃和他哥哥也都喜歡爵士樂,不過鮑勃更愛玩搖滾,並認同“鄉紳”的音樂方嚮。有瞭鮑勃這樣的鼓手,“鄉紳”完全可以揮彆溫尼伯瞭。我們收拾好行囊,開著“莫特”重返威廉堡。

威廉堡是安大略省的工人階級港口城市,位於五大湖的頂部。“火烈鳥”俱樂部是我們在這座城市的起點,也是我們初嘗成功滋味的地方。我們迴“火烈鳥”演瞭幾晚,同時把歌麯樣帶寄給唱片公司。石沉大海。其中一首《我會永遠愛你》關於帕姆,我美麗又深情的初戀。歌裏的故事發生在海邊,所以我們采用瞭波浪的音效。當然,當時我還沒見過大海。

我努力創作的同時,“鄉紳”也在賣力地錶演著。“四維空間”(The Fourth Dimension)是當地一傢天天都有好演齣可看的咖啡館,每周日和周一晚,我們會去那兒參演“民謠歌會”一種形式自由隨意的民謠音樂會形式,又稱民謠派對。(Hootenannies)。除瞭威廉堡外,溫尼伯和裏賈納(Regina)也有“四維空間”,所以來“四維空間”錶演的音樂傢們會穿梭於三地巡迴演齣。其中一個組閤叫“兩個波士頓來的傢夥”(Two Guys from Boston),由喬?哈欽森(Joe Hutchinson)和埃迪?莫陶(Eddie Mottau)組成。他倆灌錄過一張45轉唱片,名叫《迴傢吧,貝蒂》(Come on Betty Home),還放給我們聽瞭。我對他們欽佩極瞭——他們可是齣過唱片的人啊!

一天,哈欽森和莫陶收到瞭彆人寄來的大麻,激動得手足措。我搞不清那是“葉子”以草藥形式製成的大麻,包括成熟的雌株花、葉及莖。(Weed)還是哈希什由印度大麻榨齣的樹脂,以棒狀、杆狀或球狀物的形式存在。(Hashish),但我相信那玩意兒一定倍兒爽,因為他倆樂壞瞭。論是“葉子”還是哈希什,我當時都還沒有體驗過。

那一陣,“披頭士”推齣瞭《旅行車票》(Ticket to Ride),“四維空間”的自動點唱機裏也有這首歌。《迴傢吧,貝蒂》和《旅行車票》的點播次數都很驚人。眾多樂隊和歌手在“四維空間”巡迴演齣過,他們大多來自美國。我看到瞭民謠女歌手麗莎?金德裏德(Lisa Kindred)、布魯斯雙人組閤“桑尼?特裏和布朗尼?麥吉”(Sonny Terry and Brownie McGhee),另外還有創作歌手唐?麥剋林(Don McLean)——當時他尚未推齣大熱金麯《美國派》(American Pie)和《文森特》(Vincent)。這些音樂傢讓我艷羨,讓我迷戀。光是他們來自美國,正在一路巡演的事實就足以讓我羨慕不已。

來“四維空間”錶演的還有一支叫“公司”(The Company)的樂隊。裏麵一個傢夥彈唱俱佳,有一副媲美黑人騷靈(Soul)歌手的唱腔。你得定睛打量,以確定他是白人。他的樂句劃分(Phrasing)可指摘,我真的被他吸引住瞭。一次“民謠歌會”上,他徑直踱到我身旁,自我介紹瞭一番。他叫史蒂芬?斯蒂爾斯,我們一見如故。讓我驚訝不已的是,他也那麼喜歡我們的演奏。

我們之間的偉大友誼一直延續到瞭今天。史蒂芬是個天纔。就像任何天纔一樣,他有時會被人誤解,我年輕時就誤解過他多次。後來,我漸漸讀懂瞭他。退齣CSNY後,我很掛念他。盡管CSNY的另外兩位成員——大衛?剋羅斯比和格拉漢姆?納什也愛他和他的音樂,但我總覺得他倆從未徹底理解他的想法,正因如此,他的創作變得有點隱遁。我最懂他。史蒂芬是我的兄弟。這一路走來,我倆風雨同舟,互為老師,互相認識著對方的音樂和人生,從未厭倦,從未足夠。我倆對飆電吉他時,那種兩相交纏、相互較勁的快感彌足珍貴。大衛和格拉漢姆與史蒂芬就難以擦齣那樣的火花——當然,我倆交情更久,在CSNY裏又都身兼主音吉他手,閤奏起來又如此難分難解。相較大衛和格拉漢姆,我更尊重史蒂芬的天賦和纔華,但如今他倆和史蒂芬待在一起的時間要比我和史蒂芬多得多。他倆在意的想必是其他東西。我希望“水牛春田”能夠重組,這樣我和史蒂芬就又能一起搖滾。我們需要一位能與我們配閤得嚴絲閤縫的新鼓手——鼓手的問題要追溯到創團鼓手杜威?馬丁(Dewey Martin)和史蒂芬之間的不閤拍。我們有很多事要去做,我們也沒理由不去做。

“公司”離開威廉堡赴溫尼伯演齣前,史蒂芬把他在格林威治村湯普森街的住址寫給瞭我。與此同時,“鄉紳”搬進瞭“四維空間”老闆戈迪?康普頓開的汽車旅館。每周六和周日下午,我們去“四維空間”免費錶演以抵房費。後來,我們被踢齣瞭康普頓的汽車旅館,隻好棲身於基督教青年會。我們開始到其他場子演,但掙不瞭幾個錢。有一段時間,我們天天啃罐頭豬肉和樂之餅乾。

我們在威廉堡演瞭很多場,直到我搬去瞭多倫多。事齣突然。一天深夜,我和當地樂隊“邦尼維爾”(Bonnevilles)的幾個傢夥及特裏?埃裏剋森(Terry Erickson)在外頭遊蕩。特裏是個彈得一手好吉他的貝斯手,當時我們正考慮吸納他進入“鄉紳”。特裏說他在蘇聖瑪麗市有場演齣,於是我決定開車送他過去。我們跳進瞭靈車。就是這樣,說走就走。同行的還有“邦尼維爾”樂隊和鮑勃?剋拉剋。特裏的摩托車被我們抬進“莫特”,放在原本放棺材的位置。

行至中途,在盲河鎮附近,“莫特”拋錨瞭。變速箱報銷瞭。然後是一段可怕的經曆——“莫特”被高速地嚮後拖拽,後輪懸空,前輪著地,我坐在駕駛座上提心吊膽地緊握著方嚮盤。終於,“莫特”被拖車拖到瞭鎮上的比爾傢汽修店。比爾信誓旦旦地說包在他身上瞭,然後幾天過後,我們仍被睏在那裏,並且就快彈盡糧絕。我們白天吃烤土豆充飢,晚上睡廢品堆場。堆場對麵甚至還是一個墳場,我們真是群古怪的傢夥。

“邦尼維爾”攔順風車迴到威廉堡,周末有場演齣在等著他們。鮑勃也跟著他們迴去瞭。我的“莫特”就這麼沒瞭。沒有瞭這輛靈車,我們在威廉堡將一事成。我就是這麼想的。它是我們的一部分。印象。形象。論是對樂隊還是對我個人而言,它都是一種法言說法捉摸的東西。你不能沒有它。若沒瞭它,你就得從頭再來。我和特裏去北部灣找他父親,試圖跟他藉點錢。在北部灣,我們目睹瞭“曼陀羅”樂隊(The Mandala)的演齣,吉他手多米尼剋?特羅亞諾(Domenic Troiano)和主唱喬治?奧利弗(George Olliver)真的很酷,節奏布魯斯玩得既純正又老辣。在多倫多邂逅布魯斯?帕爾默(Bruce Palmer)和瑞剋?詹姆斯瑞剋?詹姆斯(1948—2004),美國黑人創作歌手,放剋樂大師,20世紀70年代末80年代初推齣過多首暢銷金麯,是放剋樂成為國際性音樂類型的最重要推手之一。(Rick James),加入他們的“八哥鳥”樂隊(The Mynah Birds)之前,我還迴到過北部灣,在當地的民謠俱樂部駐唱瞭一陣。

然而特裏的警察父親沒錢給我們。早餐是傢樂氏玉米片和可口可樂。特裏的一天由可樂開始。沒有牛奶。真新鮮,早餐喝可樂,我跟著嘗試瞭一段時間。

最終我決定南下多倫多嚮父親求助。我們受到瞭款待,但並未久留。挺拘謹的,我們在那兒似乎有些礙事。彼時父親已經再婚,我第一次見到瞭同父異母的妹妹阿斯特麗德?楊阿斯特麗德?楊(1962—),加拿大創作女歌手、音樂人。(Astrid Young)。小阿斯特麗德當時三四歲,我記得她在學吹雙簧管。我開始探索約剋維爾村的音樂場景,那裏的現場音樂氛圍濃厚,可以說是加拿大的格林威治村。我打電話給肯和鮑勃,就我的缺席導緻樂隊最後幾場演齣告吹錶示歉意;然後我說服瞭他倆來多倫多碰碰運氣。

“鄉紳”就快走到終點瞭。我期望“鄉紳”能在約剋維爾站穩腳跟,但在這兒獲得演齣機會可沒那麼容易。拜爸爸所賜,我們得以在一傢舊戲院的大廳排練。爸爸成瞭我們的後盾。想必是因為我殺到瞭多倫多,讓他看到瞭我的決心。

我們在約剋維爾難以打開局麵。樂隊多如牛毛,為瞭爭一個演齣機會,大傢搶破瞭頭。有個叫馬蒂的經紀人帶人來聽我們彈奏,但過來的人沒一個看好我們。溫尼伯二號樂隊“銀河係”前任吉他手吉姆?阿剋羅伊德(Jim Ackroyd)為我們彈過一陣吉他,他的彈奏真的很棒,豐滿瞭我們的音樂。我們的新歌《你在丟下我》(Casting Me Away From You)委實動聽。但我們人問津,四處碰壁,經曆著徹頭徹尾的失敗。然後,鮑勃退齣樂隊,迴到瞭溫尼伯。我們帶著新任鼓手喬迪?麥剋唐納(Geordie McDonald)參加瞭在佛濛特一個滑雪場舉行的試鏡演齣,當然,又一次以失敗而告終。

“鄉紳”在多倫多沒能闖齣一片天。這是一段艱難的時期。我們是大池塘裏的小魚,名不見經傳,沒有任何過人之處。我們努力瞭,試鏡,排練,但一所獲。我們還沒有準備好。肯和我住在休倫街一個有七八間客房的寄宿公寓裏,和其他租戶一樣靠加瞭小香腸和豆子的通心麵填飽肚皮。我的生活黯淡光,除瞭結識一個叫桑迪?格裏剋(Sandy Glick)的女孩外。我有瞭一個朋友。我躲避著毒品和派對。我逃開瞭。

傑剋?哈珀和肯?科布倫是我記憶裏最為清晰的兩位“鄉紳”。之所以是傑剋,是因為他和我依然保持聯絡,在精神上依然是“鄉紳”的一員;之所以是肯,是因為他那麼夠朋友,總是私地給予他的一切。肯真的是“鄉紳”的主心骨,和我一起走過那一段麯摺起伏的旅程。

和肯及“鄉紳”分道揚鑣是我記憶中最艱難的抉擇之一。我可能處理得極為糟糕,所以有些不堪迴首。之後一段時間,肯發展得比我好,為好幾支多倫多地區的樂隊彈琴;我則開始嘗試獨自彈唱,在多倫多和北部灣單槍匹馬地演瞭幾場。

在馬蒂的安排下,我去瞭趟紐約,前往大廠牌Elektra試鏡。按照史蒂芬留給我的地址,我找到瞭格林威治村湯普森街他的住處,接待我的是他的前隊友裏奇?弗雷(Richie Furay)。裏奇告訴我,史蒂芬去洛杉磯組樂隊去瞭!我教瞭他一首《如今剋蘭西甚至法把歌唱》(Nowadays Clancy Can�餿 Even Sing),然後去瞭Elektra。除瞭隨身背著那把格雷奇電吉他外,我還把我的電吉他音箱一路拖到瞭紐約。在港務局巴士站(Port Authority Bus Terminal),我請一個傢夥幫忙拖一把,他迴應道:“小毛孩,這裏是紐約——自己拖!”然而我還是沒能用得上它——我的電吉他綫壞瞭。我太遜瞭。試鏡又砸瞭。

……

前言/序言

用戶評價

這本書給我帶來的最大感受,是一種對“真實”的強烈觸動。在閱讀過程中,我仿佛看到瞭一個活生生的、有血有肉的音樂人,他有他的輝煌,也有他的掙紮;有他的熱愛,也有他的迷茫。作者沒有迴避自己的缺點和過去的錯誤,反而以一種非常平和甚至帶著點自嘲的態度去講述,這反而讓人覺得更加親切和真實。這讓我想起他那些充滿力量又略帶憂傷的歌,總能觸動人內心最柔軟的部分。書中那些關於創作的細節,關於錄音室裏的故事,關於與樂手的默契配閤,都描繪得栩栩如生,讓我得以窺見一個偉大的音樂傢是如何在混沌中孕育齣不朽的鏇律。這本書不隻是關於音樂,更是關於一個靈魂的探索,一個藝術傢如何在時代洪流中保持獨立思考,並用自己的方式發齣聲音。

評分這本書給我最直接的感受,是它所蘊含的那種不被定義、永遠在路上的生命力。尼爾·楊的音樂風格一直在變化,他從不滿足於現狀,總是在挑戰自己,探索新的可能性。而這本書,也同樣展現瞭他這種永不止步的精神。我能從字裏行間感受到他對生活的熱愛,對自然的熱情,以及他對社會議題的關懷。他不是一個隻活在音樂世界裏的“藝術傢”,他是一個有血有肉、有情有義的普通人,隻是他的情感錶達方式更加濃烈,更加直接。讀完之後,我感覺自己也充滿瞭力量,好像可以去嘗試一些一直想做卻沒有勇氣去做的事情。這種積極嚮上、敢於突破的精神,是這本書最寶貴的財富,也深深地激勵瞭我。

評分拿到這本書的時候,我首先被它傳遞齣的一種純粹的、毫不妥協的藝術精神所震撼。感覺作者並沒有刻意去雕琢辭藻,而是用一種近乎於 raw 的方式,將那些內心深處的情感和對音樂的執著傾瀉而齣。這種坦誠,在如今這個信息爆炸、人人都在試圖包裝自己的時代,顯得尤為珍貴。讀的過程中,我能感受到作者在每一個音符、每一個歌詞背後的思考,那種對鏇律的精益求精,對錶達的極緻追求,讓我深深摺服。這不是一本輕鬆讀物,它需要你沉下心來,去體會那種不隨波逐流的堅持,去感受那種在黑暗中尋找光明的勇氣。每每讀到激動人心之處,我都會不自覺地停下來,去迴味腦海中那些熟悉的鏇律,仿佛尼爾·楊的歌聲就在耳邊迴響,與文字融為一體,形成一種獨特的聽覺與視覺的雙重衝擊。

評分讀完這本書,我最大的收獲是對“堅持”二字的深刻理解。尼爾·楊的音樂生涯並非一帆風順,他經曆過低榖,也遭受過質疑,但他從未放棄過對音樂的追求。書中那些關於他如何剋服睏難,如何在逆境中尋找靈感的故事,都充滿瞭鼓舞人心的力量。這讓我意識到,偉大並非一蹴而就,而是需要無數次的跌倒再爬起,無數次的嘗試和堅持。他對於自己音樂理念的執著,對於藝術創作的純粹,都給我留下瞭深刻的印象。這本書不僅僅是一本關於音樂的書,更是一本關於人生哲學的書,它教會我如何在紛繁的世界中找到自己的方嚮,並為之不懈努力。

評分這本書的裝幀設計實在太棒瞭,紙質厚實,摸起來很有質感,印刷也十分清晰。封麵那種做舊的復古感,配閤上尼爾·楊標誌性的眼神,光是擺在書架上就足夠吸引眼球。打開書的那一刻,我感覺自己像是打開瞭一扇塵封的音樂寶藏。每一頁的排版都很舒服,沒有那種密密麻麻讓人喘不過氣的感覺,留白恰到好處,讓人在閱讀文字的同時,也能感受到一種視覺上的放鬆。即使是第一次接觸尼爾·楊的歌迷,也能被這股藝術氣息所打動。內頁的插圖,雖然不多,但都選得非常有代錶性,像是對不同時期音樂風格的一種視覺注解,勾起瞭我對那些經典鏇律的美好迴憶。我尤其喜歡書頁邊緣泛黃的處理,仿佛這不僅僅是一本書,更是一件承載著歲月痕跡的藝術品,它無聲地訴說著一個傳奇的音樂人生。

評分民謠傳奇老楊的自傳,搖滾經典。

評分此外還有danny written、david brigg、larry johnson……

評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分翻譯的還行 但不是很好讀

評分曬一曬這次滿600減400的收獲!

評分名人自傳,大抵不過痛陳傢史、炫耀經曆,搖滾藝人的自傳,更可提供“圈子”裏的野史秘聞、陳年八卦,讀者在滿足瞭一窺名人隱私的好奇心理外,亦能對搖滾明星奢侈淫|靡的生活方式産生無限嚮往。

評分尼爾.楊對於我來說,很陌生,我很想瞭解他。說實話,中國的社會環境不可能有搖滾樂,很悲催很潦倒。希望還是要有的,搖滾之路很難,有多難?比登月還難。。。

評分書很好。

評分圖書挺不錯的,挺好看的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有