具体描述

产品特色

编辑推荐

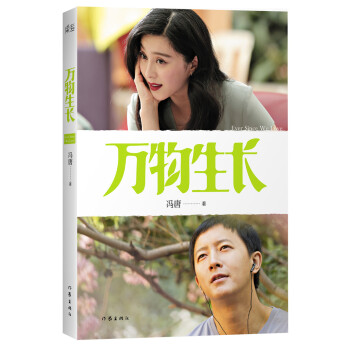

在成千上万的青春小说中,冯唐的《万物生长》三部曲文学价值高、也尤为经典。

《人民文学》副主编李敬泽说,冯唐文字精力充沛,具有真正意义上的欢乐、自由和战斗精神,但冯唐的世界无故事、无人物,他的小说永远拍不成电影。导演李玉却一把拿下《万物生长》的改编权,找来范冰冰、韩庚主演,吴莫愁、沙溢加盟,由《后会无期》出品方保驾护航,2015年4月17日登陆全国院线。

原著小说电影特别版,收录16页彩色剧照插图,赠明信片一张。

内容简介

“我在酒吧里邂逅了一位少年,秋水。他的眼睛很亮,在黑暗的角落里闪光,像四足着地的野兽……”

秋水是医学院研究生,学生会主席。天赋异禀、出口成章的他被周围一群逗逼男同学视为精神领袖。然而,在这肆意欢乐的校园生活中,秋水也正经历着情感的镇痛和逝亡。

小说以初恋情人的情感纠葛为故事背景,以秋水和现任女友探索爱情探索身体的故事为进行主线,与魅力熟女柳青的相遇和发展为故事后续,展现了秋水在过去、现在、未来的时空接替中,情感混沌、漂泊无依的“青春横断面”状态。

阳光底下的万物生长,势如破竹却又怅然若失。回首青春,或许正如冯唐所说,“真实的生活中,多数故事并不完整,多数没发育成熟的人物有各种各样混蛋的地方。即使造出来时间机器,重新过一遍充满遗憾的年少时光,不完整的故事还是不完整,混蛋的地方还要混蛋。所有的遗憾,一点不能改变。”

作者简介

冯唐,70年代文字第一人,《人民文学》 “未来20大家”榜首。

1971年生于北京,协和医科大学妇科医学博士,赴美读取MBA,麦肯锡全球董事合伙人,大型国企总裁。如今创投,自由写作。微博粉丝数850多万并持续增长,人称文坛男神。

已出版作品:

长篇小说《欢喜》、《十八岁给我一个姑娘》、《万物生长》、《北京,北京》,中短篇小说集《天下卵》,随笔集《活着活着就老了》、《三十六大》,诗集《冯唐诗百首》。于香港出版长篇小说《不二》、《素女经》并长期占据畅销榜榜首。

内页插图

精彩书评

★他是文坛异类,技巧圆熟,语言清新,他将汉语的古典传统熔铸于鲜活的现代口语,发展出机锋闪烁的独特声音。具有与中国小说艺术主流不同的思维方向,拓展了中国小说的艺术空间。他的《万物生长》三部曲堪称中国青春小说的里程碑杰作,讲述了一群医学生的成长故事,青春灿烂,热血飞扬。出版至今,畅销不衰,给百万读者带来深远影响。

——2014《华西都市报》第九届中国作家榜 最佳经典畅销书 冯唐《万物生长》颁奖词

目录

洗车

人体

处男

哥伦布

女友

柳青

银楼

银街

肉芽肿的手指

我肮脏的右手

初夜

垂杨柳

包书皮

口会

一地人头

大酒

概率统计

阴湖阳塔

昔年种柳

清华男生

永乐五年

非花

洗车

后记

精彩书摘

人体

我是学医的,我认识柳青是在人体解剖课考试之前。我不知道现在几点了,感觉烦闷,我没有理由还在这个地方待着,我想离开。

考试前的宿舍没法待,我决定离开。

在我们这所著名的医学院里,人体解剖课是用英文讲的。

“要知道,百分之五十与医学有关的专业词汇都是解剖词汇。如果你们用英文学好这门课,以后就能很轻松地和国际接轨,阅读专业文献、和国际友人交流就不会有太多语言障碍了。”白先生用英文说道。白先生说英文像金鱼吐水泡一样,是一种生理需要。白先生是这门科的主讲,他一手拿烟,一手拿粉笔。他十四岁开始抽纸烟,二十四岁开始教解剖,今年他六十二岁。一手黄,一手白,无论黄白,都不是肥皂洗得掉的颜色。

“那我们就可以当假洋鬼子了。”我们齐声用中文兴奋地说。

“不知道中文名词,那以后怎么给中国人看病呀?校长说我们学校是医学界中的黄埔,要把我们培养成医、教、研三位一体的全才,21世纪中国医学的领军人物。我们将来要给中国的老爷爷、老奶奶、大闺女、小媳妇看病,不能光想着出国开会、收外国药厂红包、和外国教授吃宴会呀。到时候我们怎么办呀?”厚朴是个胖子,他举手提问,胖脑门上渗出细细的汗珠。

“这叫什么?”白先生指着厚朴的胖脑门,用中文问。

“屁股。”我们齐声回答。

“还有别的关于中文名词的问题吗?”

“没了。”

血管、神经、肌肉、骨骼。血管有分支,神经有变异,肌肉有附着点,骨骼有隆起。我们暗恨爹妈为什么把自己生成这个样子。学了这门课之后,我才开始坚信外星人的存在,人类绝对只是生命进化中的一个环节,远远没有到达终点。

生命的进化应该是螺旋状上升的,在某一点上会具有比过去的某一点更高层次上的相似。一百万年后,人类没准又像低级动物一样,只由不分化的内、中、外三个胚层组成,像蒋某人教训的一样:生活简单,思想复杂。到了那时候,没有人再学人体解剖了,白先生这种人被称为古人类学家,一个国家只许养俩,放在国家自然博物馆里,帮助小学生们感受人世沧桑,讲解人的由来。

其实,我们不怕考试。六岁上学,至今几乎已经念了二十年的书,有过三四十个老师,大小百来次考试,变换花样骂过各种老师几千次祖宗。我们对考试是如此熟悉,以至于考试已经成为我们生活的一部分。考试会呈周期性地到来,仿佛榆叶梅开花,元旦、春节、每月的补贴。已经习惯,没有任何新鲜,可以麻木地对待,仿佛榆叶梅花开去照相、月经前买卫生巾和春梦后洗内裤。再说,我真是无所谓。

几乎从十岁以后,我就已经没有了任何竞争心。我没有学过,所以一直也不懂如何和别人争,最主要的是我找不出和别人争的理由。我老妈说,我因此注定不能成为富甲一方的人物。我认为,没有什么是不可替代的,一些仿佛不可或缺的东西其实并不是真的那么重要。孔丘没有笔记本电脑、手提电话,却照样伟大;李渔没有盗版的淫秽视盘、番石榴味的避孕套,却照样淫荡。没有熊掌,可以吃鱼。没有鱼,可以去天坛采荠菜。饭后没有保龄球、KTV等等娱乐,我们可以散步,体会食物在身体里被消化、吸收的感觉,然后我们大便。大便不仅仅是一种娱乐,简直是一种重要的修行方式。还有很多人在大便中升天,更多的人死去。当然,这一切需要智慧。抬头望望天上数不清的星星,想想生命从草履虫进化到狗尾巴草再进化到人,再琢磨一下心中患得患失的事情,你也会有一点儿智慧。争斗的人、追逐的人、输的人、赢的人,都是苦命的人、薄福的人。事物的本身有足够的乐趣。C语言有趣味,《小逻辑》有趣味,文字有趣味,领会这些趣味,花会自然开,雨会自然来。如果你含情脉脉地注视一个姑娘三年,三年后的某一天,她会走到你身边问你有没有空一起聊聊天。

上高中的时候,我就曾经含情脉脉地看了我的初恋情人三年。初中的时候,我们不在一个学校,我已经听说过她的名声。关于她如何美丽的传闻和《少女的心》《曼娜回忆录》等手抄本一起,在我周围流传,和做不完的习题、不断翻修的东三环路共同构成我少年生活的背景。高中的时候,她坐在我眼角能扫到的位置。如果她是一种植物,我的眼光就是水,这样浇灌了三年,她或许从来没有想过自己如此湿润的原因。

三年不是一段很短的时间,简直有三辈子那么长,现在回想起来,搞不清是今世还是前生。

我很难形容这三年中的心情,有时候想轻轻抱一下,有时候想随便靠一靠,最终都一一忍了,心似乎一直被一簇不旺却不灭的小火仔仔细细地煎着。听说有一道味道鲜美无比的猪头大菜,做法早已经失传,行家讲关键是火候,那种猪头是用两寸长的柴火煨三天三夜才做成的。每隔半小时添一次柴,一次只添一根柴火,三天三夜之后才熟。三年高中,一天一点儿的小邪念就算是两寸长的柴火,三年过后,我似乎也应该成熟了,像猪头一样。

后来她去了另外一个城市上大学,于是通信,因为同学过三年,有一起回忆的理由。记得忽然有一封信,她对我的称呼少了姓氏,只是简简单单一个名字。她原来浅浅深深、云飞雪落的基调变得严肃起来,开始谈起国内形势、艺术表现和学业就业等等重大问题。我回信说,国内形势好啊,有空来玩儿吧,洋鬼子建的旧燕京大学味道很好。那是一个夏天,在北大的静园,我们坐在一条长凳的两端,四下无人,周围尽是低矮的桃树和苹果树,花已落尽,果实青小,远未成气候的样子。我们的眼睛落在对方身体以外的所有地方。她长发长裙,静静地坐着,头发分在左右两边,中间一帘刘海低低地垂着,让我心惊肉跳。我说我索性讲个故事吧,话说一个男孩如何听说过一个女孩,如何看了她三年,如何在这种思路中长大。她说我也讲个故事吧,话说一个女孩如何听说过一个男孩,如何想了他三年,如何在这种思路中不知所措。我不由得倒吸了一口冷气,在狂喜中一动不敢动。我想,这时候,如果我伸出食指去接触她的指尖,就会看见闪电;如果吐一口唾沫,地上就会长出七色花;如果横刀立马,就地野合,她会怀上孔子。

两年后,我上了生物统计之后才明白,这种超过二十七个标准差的异类巧合,用教授的话说就是:扯淡。

我虽然不喜欢争夺考试的名次,但是我喜欢看热闹,看别人争,从中体会色空。从小就喜欢。

我家对面,隔一条马路,是一所中学,“文革”的时候以凶狠好斗而闻名。喊杀声起,我马上会把正在看的课本扔到一边,一步蹿到阳台上,马路上旌旗飘扬,顽劣少年们穿着深浅不一的绿军装。斗殴有文斗和武斗。文斗使拳脚,关键是不能倒地,倒在地上就会被别人乱踢裆部和脸,以后明里暗里都没办法和姑娘交往了。武斗用家伙,军挎里揣着菜刀、管叉和铁头木把的手榴弹,家伙使得越朴素的人越是凶残,我见过一个蓄一撇小黑胡子的人用一个手榴弹把别人的脑浆子敲出来,白白的流了一地。文斗常转化成武斗,被拳脚打得鼻青脸肿的人从地上爬起来,用军装的下摆堵着流血的鼻子,冲着打他的人喊:“你丫有种别走,在这儿等着。”打他的人多半会一边轻蔑地笑着,一边等着,武斗往往就在之后进行,仿佛幕间休息一阵,下一幕接着开始。斗殴的缘起有时候会非常简单--一个新款的军挎,相争的两人一手扯住军挎带子,另一手抡着板砖砸对方的头。谁也懒得躲,谁的头抗不住板砖先倒下去,军挎就归另一个人。有时候涉及女人,两路人马在马路中间厮杀,充当祸水的女人在一边无能为力地哭,眼泪落到土地上,溅起尘土,没人理她,更没人听得见她的哭声。她长得可真美,两把刷子垂在高高的胸前,又黑又亮又顺,随着哭泣的动作一跳一跳的。要是我有一身绿军装和菜刀,我也会忍不住冲到楼下为她拼命的,可是我家的菜刀被妈妈锁起来了。斗殴比现在的进口大片好看多了。我的多种低级趣味都是“四人帮”害的,但是相隔时间有些远,不能像哥哥、姐姐那辈一样,把自己不上进的原因都推给那四个家伙,然后自己心安理得。

我的同学们应付着人体解剖考试,这也有热闹看,他们用尽杀招,彼此歃血为盟,考试时不许装聋作哑,答案不许写小,否则私刑伺候--你的被子里会发现死老鼠,你的女友不会再相信你遇见她之前是处男。各自出动,向高年级的学长咨询:“你们解剖课都考了些什么?”老师们其实是很懒的,每次考试试卷之间的差别不大。学长的记忆因为年代的久远而模糊不清,但是不同的人模糊的地方也不同。咨询来的信息汇总,就是一张很完整的藏宝图。

当然,还有美人计,央求些环肥燕瘦或是声音婉转莺啼如寻呼台小姐的女生去迷惑白先生,把重点套出来。“以后考妇产科、儿科的时候,我们再替你们献身,尽遣酷哥猛男将老太太们迷倒。”男生保证。

我们教学医院的妇产科、儿科有一批极难缠的女教授,医技高超,富有献身精神。她们念医科大学的时候,拒绝一切男士的追求,认为求学期间,应该心如古井水。后来毕业了,当住院医生,二十四小时值班制,无暇顾及儿女私情。转成主治医生,管病房,起白骨,决死生,性命相托,责任太大,不能不尽心,婚嫁先免谈。升了副教授,正是业务精进、一日千里的时候,昔日的同学们都在出成果,自己也不能落后,个人的事情暂缓。多年以后,终于升成教授,可以趾高气扬了,忽然发现自己的脾气越来越大,人已在更年期,再过两年,绝经了。当水想翻腾的时候,身子已经成古井了。

这些女教授看惯了生离死别、人世沉浮、改朝换代、阳痿早泄,就是看不惯别人幸福,尤其是小女生们幸福的样子。她们编了一本《新婚必读》,严格规定每周房事不得超过一次,过后不补,床上不许哼哼,事后不许讨论。要是欲火中烧,背诵三遍《纪念白求恩》就能软下去,不许背诵的时候想着自己老师的女儿、上海滩小影星或是红卫兵女将,不许背诵《论持久战》。我们的女生预见到将来的江湖险恶,很爽快地答应这次帮男生的忙,毒施美人计。

……

用户评价

这本书的封面设计简直是视觉的盛宴,那种油画质感的纹理,配合着深沉的墨绿和一丝微弱的金色光晕,一下子就把人拉进了一个既古典又充满神秘感的氛围里。我翻开扉页的时候,那种纸张的触感就让人心头一震,厚实而略带粗粝,仿佛能闻到陈年旧纸张特有的、混合着某种香料的干燥气息。故事的开篇就展现出一种近乎残酷的真实感,主角的心境仿佛被赤裸裸地剥开,那些关于青春期的迷惘、躁动与隐秘的渴望,被作者用极其细腻却又毫不留情的笔触描摹出来。他对于细节的捕捉能力令人惊叹,无论是夏日午后窗外知了的嘶鸣,还是旧自行车链条上锈迹斑斑的纹路,都成为了推动情绪流动的关键元素。阅读过程中,我多次停下来,不是因为情节需要转折,而是被某一个精准的词汇或一个出乎意料的比喻深深吸引。这本书的叙事节奏是自由的,它不像流水账那样线性推进,更像是一场意识的漫游,时而跳跃,时而沉溺,但每一次回溯或前瞻,都带着强烈的目的性,最终汇集成一股无法抗拒的情感洪流。它真的成功地捕捉到了“生长”过程中那种疼痛与美丽的并存状态,那种尚未完全成型却已然锋芒毕露的生命力,让人读完后,久久不能平静。

评分这本书的意境是那种带着泥土气息的、原始而又浪漫的。它没有刻意去粉饰生活中的苦涩和不如意,反而将青春期的迷茫、对未来的无措,以及第一次体验到爱与失去时的那种撕裂感,描绘得淋漓尽致,却又奇迹般地让人感到一种温暖的共鸣。它似乎在低语:是的,挣扎是必然的,疼痛是生长的注脚。我尤其欣赏作者对于“边缘”群体的关注,那些游走在主流社会边缘的人,他们身上的那种不被理解的孤独感和对归属感的强烈渴望,被描绘得入木三分。阅读时,我感觉自己仿佛被带入了一个只有局内人才能理解的秘密社团,那种心照不宣的默契和共同面对世界审视的坚韧,让人深受触动。这种“野蛮生长”的主题,不是鼓励盲目的反叛,而是在赞颂生命力本身最原始、最不加修饰的力量。它提供了一种视角,让我们去审视那些被社会规范所压抑的、真实而复杂的人性,并最终在接受这种复杂性中找到一种和解的力量。

评分这本书的对白简直是一绝,它完全摒弃了传统小说中那种刻意雕琢的、辞藻华丽的腔调,转而采用了一种极具生活气息和地域特色的语言风格。你几乎可以想象到,那些人物是在一个烟雾缭绕的旧式茶馆里,或者是在某个灯光昏黄的街角,用一种带着地方口音的、略显粗粝的声音在交谈。这种真实感让角色的生命力瞬间被点燃,他们说的每一句话都不是为了推进情节而存在,而是他们此刻真实心境的自然流露。有些对话短促得像刀锋一样,直指人心最隐秘的角落;有些则拉得很长,充满了犹豫、试探和未说出口的深意,像是在空气中编织着一张复杂的情感网。我特别喜欢作者处理冲突的方式,它很少通过激烈的争吵来展现,更多的是通过一种沉默的对抗——眼神的交锋、肢体的微小动作,甚至是一杯茶水不经意间洒出的声音,都比千言万语来得更有力量。这本书的语言结构本身就带有一种破碎的美感,像是散落一地的珍珠,需要读者自己去串联起它们之间的内在联系,这种互动性极大地增强了阅读的沉浸感和智力上的满足感,让人忍不住想一遍遍重读,去挖掘那些隐藏在字里行间的心声。

评分这本书的氛围营造达到了令人窒息的程度,它成功地构建了一个独立于现实世界之外的,充满独特法则和暗流涌动的“场域”。从一开始,那种弥漫在空气中的、难以言喻的压抑感就紧紧抓住了我,仿佛主角们就生活在一个随时可能被暴风雨席卷的海岸边,充满了不确定性和迫在眉睫的危机感。作者在构建这个“场域”时,依赖的不仅仅是情节的推进,更是对特定年代、特定阶层生活细节的精准还原——那些老旧的家具、特定的音乐片段、甚至是某种特定的廉价香烟的味道,都像一个个精确的锚点,将读者牢牢固定在这个虚构却又无比真实的世界里。这种强大的沉浸感,使得阅读过程更像是一次“经历”而非简单的信息获取。这种氛围的成功,还得益于叙事者冷静到近乎冷漠的语调,这种语调反衬出角色内心翻涌的情感波澜,制造出强烈的戏剧张力。它不煽情,却比任何煽情都有力得多,让你在平静的文字下,体会到角色们在命运洪流中挣扎的无助与不屈。

评分从文学性的角度来看,这本书的结构处理堪称精妙,它采用了多重视角叙事,但巧妙地避免了叙事视角的混乱。每一个章节似乎都聚焦于一个特定的“生长瞬间”,但这个瞬间往往是通过不同角色的滤镜折射出来的,这使得同一个事件在不同的解读下,呈现出截然不同的侧面和真相。这种多维度的呈现方式,极大地拓宽了主题的深度,让读者无法轻易地将任何一方简单地归类为“好”或“坏”。特别是作者在时间线上进行的几次大胆跳跃,像是电影中的慢镜头回放与快速剪辑的交替,它们不仅没有打乱读者的思维,反而像是在解剖一个复杂的有机体,让我们能够从宏观和微观两个层面去理解角色的命运是如何被早年的经历所塑造和最终决定的。更令人称道的是,作者对环境的描写已经超越了简单的背景设定,那些街道、气候、乃至光线的变化,都成了角色内心世界的投射,它们是活生生的,具有情绪的,与人物的命运紧密缠绕。这种高度的统一性,展现了作者老辣而成熟的叙事功力,读起来是一种智力上的挑战,更是一种审美上的享受。

评分不错,不错,不错。很不错!!

评分不好意思啊,评价晚了!书很好

评分电影同名小说 很黄很暴力 哈哈

评分不错啊,?15个字不错啊,?15个字,

评分我想说出你是我的世界观 1

评分速度很快,很好看。经典。

评分纯属凑单,还没看。。。。。

评分还没来得及看,等新家搬好慢慢看!

评分这个东西真好,你非常直的拥有

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![烛烬 [A gyertyák csonkig égnek] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11782462/561b3052N427b4d19.jpg)

![致敬加泰罗尼亚 [Homage to Catalonia] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11875432/56c54115N936054e2.jpg)

![国境以南 太阳以西 [国境の南 太陽の西] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11443607/53a98296N68b22672.jpg)

![世界科幻大师丛书:天渊 [A Deepness in the Sky] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11138728/59142497N55b3a728.jpg)