具体描述

编辑推荐

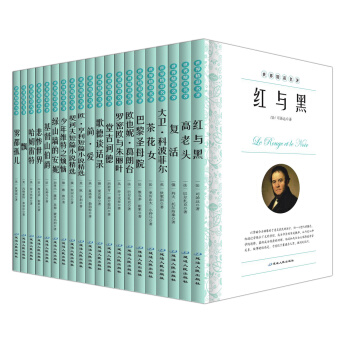

人民文学出版社从上世纪五十年代建社之初即致力于外国文学名著出版,延请国内一流学者研究论证选题,翻译更是优选专长译者担纲,先后出版了“外国文学名著丛书”“世界文学名著文库”“二十世纪外国文学丛书”“名著名译插图本”等大型丛书和外国著名作家的文集、选集等,这些作品得到了几代读者的喜爱。为满足读者的阅读与收藏需求,我们优中选精,推出精装本“名著名译丛书”,收入脍炙人口的外国文学杰作。丰子恺、朱生豪、冰心、杨绛等翻译家优美传神的译文,更为这些不朽之作增添了色彩。多数作品配有精美原版插图。希望这套书能成为中国家庭的必备藏书。

内容简介

《名著名译丛书 罗生门》精选了芥川龙之介具有代表性的作品三十多篇。作者简介

芥川龙之介(1892-1927),芥川龙之介是日本大正时代的短篇小说巨擘,是新思潮派具有代表性的作家,创作上既有浪漫主义特点,又有现实主义倾向。他的众多短篇小说,从题材到形式,都独具匠心,不落窠臼,这是由于他在创作过程中苦心孤诣不断进行艺术探索的结果。他的文笔俏皮,精深洗练,意趣盎然。文洁若(1927-),北京人。曾任职于三联书店、人民文学出版社,编审,中国作家协会会员,日本文学研究会理事,中国翻译协会会员。2012年被中国翻译协会授予“翻译文化终身成就奖”荣誉称号。

精彩书评

★他的文学可以看作是大正期小市民知识阶层的良心、感觉、神经、趣味等经提纯而获得的结晶。他的创作是他学识与才华的化身。——日本文学评论家 吉田精一

★他的文学创作“在日本近代文学史上开拓了一个不曾有过的领域”。

——中村真一郎

目录

罗生门鼻子

父

手绢

烟草和魔鬼

大石内藏助的一天

黄粱梦

戏作三昧

掉头的故事

地狱图

蜘蛛之丝

基督徒之死

毛利先生

橘子

龙

舞会

东洋之秋

女性

杜子春

南京的基督

秋山图

竹林中

斗车

六宫公主

偶人

小白

一块地

大导寺信辅的前半生

湖南的扇子

玄鹤山房

水虎

某傻子的一生

精彩书摘

罗生门一天傍晚时分,站在罗生门下的一个仆人等着雨住下来。

在宽阔的城楼下边,除了这个仆人,一个人也没有。只有朱漆剥落的高大圆柱上,停着一只蟋蟀。罗生门既然位于朱雀大路,除了这个仆人,总还应该有两三个避雨的戴市女笠(市女笠是平安时代中期以来商女所戴的一种晴雨两用的斗笠,后来男子也戴了。)或软乌帽(软乌帽,原文作揉乌帽子。乌帽是日本古代公卿、武士平时戴的一种黑帽子,庶民则出门才戴。乌帽有多种式样,揉乌帽子是其中一种,质地较为柔软。)的庶民。然而,除了这个仆人之外,却一个人也没有。

说起这两三年,在京都,地震啦、旋风啦、火灾啦、饥馑啦等等,灾难一起起地接连不断。这个都城因此变得极其荒凉。根据古时候记载,那时曾经把佛像、佛具砸碎,把这些涂着红漆的,或带着金银箔的木头,堆在路旁,当柴火卖掉。都城既然是这么一种情况,整修罗生门这种事,当然就没有人去过问了。于是,趁着这个荒凉颓落的时机:狐狸栖息,盗贼藏身。到了后来,连没有人认领的尸体,也被拖到这个城楼里来丢弃而去,久而久之竟成了习惯。因此,一到太阳落下的时候,不论是谁都会觉得毛骨悚然,不敢到这座城楼跟前来。

相反的,不知从什么地方飞来成群的乌鸦。在白天看,搞不清有多少只乌鸦绕着圈儿,围着高高的鸱尾,一边叫一边盘旋着。但是到了夕阳映得这城楼的上空通红的时刻,那些乌鸦却像撒下的芝麻似的,看得清清楚楚。乌鸦当然是来啄食城楼上的死人肉的——然而在今天,可能是因为时刻晚了的缘故,竟然看不到一只乌鸦。看到的只是到处将要断裂,并且在裂缝中间长出老高的青草的石阶上,粘着白色的斑斑点点的鸦粪。仆人穿着洗褪了色的藏青色褂子,一屁股坐在七级石阶的最上边的一级。他一方面因为右颊长出的很大的面疱而心情烦恼,另一方面呆呆地眺望着落下的雨。

作者方才说过:“一个仆人等着雨住下来。”可是即使是雨住下来,老实说,仆人也没有什么好办法。如果在平时,他当然是应该回到主人的家里去。然而在四五天之前,主人把他解雇了。正如我在前边写过的那样,当时京都的街道变得极其荒凉。眼下这个仆人,被服侍多年的主人给解雇了,其实也只不过是这个都城衰落下来的一个小小的余波罢了。所以,与其说“一个仆人等着雨住下来”,倒不如说“遇雨受阻的一个仆人,无路可走,陷入困境”,倒更确切。况且,今天的天色也给这个平安朝(平安朝以平安京为京都,分初、中、后三期,这篇小说描写的是末期的十二世纪院政期。)的仆人那种多愁善感的情绪,带来很大的影响。从申(旧式计时法,指下午三点钟到五点钟的时间。)末下起来的雨,现在仍然没有住下来的样子。这时候,仆人眼前想的是明天的生活怎么办?——也就是说,怎样才能摆脱毫无指望的困境。他一边不得要领地想着,一边心不在焉地听着溅落在朱雀大路上的雨声。

雨包围着罗生门,从远处,唰唰地发着声响扑过来。昏暗的傍晚,使天空渐渐低下去,仰头向上看,城楼楼顶那斜着伸出去的雕甍,支撑着沉重的昏暗的云层。

为了摆脱毫无指望的困境,已经没有时间去考虑选择什么手段了。如果考虑选择什么手段的话,那就只能活活饿死在泥板墙下、大路道旁了。死后就会被拖到这个城楼上,像扔一条狗似的被一扔了事。如果是不择手段——仆人围绕着同一个问题转了半天念头,最后才归纳到这一点。可是这个“如果”,永远不采取行动,到最后还是个“如果”。仆人虽然决定不择手段了,然而由于“如果”变成行动,那末跟着而来的一个问题当然就是:“除了当强盗,别无他法”,他对这件事仍然没有足够的肯定的勇气。

仆人打了一个很大的喷嚏,接着疲惫地站了起来。京都的傍晚变得很冷,冷得使人很想能有一个火炉才好。寒风从城楼的柱子中间,跟着夜晚一起,肆无忌惮地蹿了进来。红漆柱子上停着的那只蟋蟀,已经不知道藏到什么地方去了。

仆人缩着脖子,高高耸起在黄色汗衫上面套着藏青色褂子的肩头,向城楼四周看了看。他想找一个躲风避雨、遮人耳目,能安安稳稳睡上一夜的地方;如果有,好歹就在这儿过上一夜。这时他正好看到了登上城楼的那个很宽的,并且是涂着红漆的楼梯。城楼上就是有人,反正也都是死人。仆人留心着腰间挂着的木柄长刀,免得出了鞘,迈起穿着草鞋的脚,踏上那楼梯最下边的一级。

几分钟之后,在登上罗生门城楼很宽的楼梯的中段,一个男人像猫似的缩着身子,屏着气息,窥视着上边的情况。从城楼照射下来的火光,模糊地照出这个男人的右颊。这是一张短须中长着红肿化脓的面疱的脸颊。仆人最初以为城楼上没有什么了不起,都是些死人罢了。当他踏上两三级楼梯一看,在城楼上不知是什么人点起了火,那火光在各处闪动着。昏浊的黄色的火光,在城楼各个角落挂着蜘蛛网的顶棚上摇动着,映照着。看到这个就立刻会使人明白:在这雨夜里,在这罗生门的城楼上点着火的,大概不是普通的人。

仆人像蜥蜴似的蹑着脚,好不容易爬上很陡的楼梯最上边一级。并且伏着身子,尽量伸长了脖子,胆战心惊地窥视着城楼里的情况。

……

前言/序言

芥川龙之介是日本大正时代的短篇小说巨擘。他的众多短篇小说,从题材到形式,每一篇都独具匠心,不落窠臼。他经常是通过三两个人物,高度凝练地表达出主题思想,在不同程度上反映了时代的某个侧面的本质。芥川龙之介的创作生涯是在第一次世界大战的背景下开始的。在他生命的最后几年,工人运动、社会主义运动和反战运动都已蓬勃发展。一九二三年,日本政府利用关东大地震之机,对广大革命群众及进步组织进行血腥镇压,国内的阶级矛盾因而日趋激化。一九二七年发生了金融危机,中小企业纷纷倒闭。现实社会的这种紧张沉闷的气氛使芥川感到窒息,资本主义社会的丑恶现实不可避免地反映在他的作品中。鲁迅指出:“他〔芥川龙之介〕的作品所用的主题,最多的是希望已达之后的不安,或者正不安时的心情。”(《现代日本小说集》附录关于作者的说明,见《鲁迅全集》第十卷第二二一页,人民文学出版社一九八二年版。)

芥川龙之介,号柳川隆之介、澄江堂主人、寿陵余子。能赋俳句,俳号我鬼。他于一八九二年三月一日生在东京,因为恰好赶上辰年辰月辰日辰时,故名龙之助,他自己后改为龙之介。父亲新原敏三,经营牛奶业。他出生后九个月,因母亲精神失常,即过继给住在本所区小泉町的舅父章道作养子,改姓芥川。芥川家祖祖辈辈都在将军府任文职,明治维新后,养父在东京府作土木科长。家中生活虽不宽裕,但养父母却很有教养,琴棋书画无所不通,家庭里有浓郁的传统文化艺术气氛。芥川自幼受到中日古典文学的熏陶,他精通汉语,能赋汉诗。上初中后,又深受世纪末欧洲文艺思潮的影响,尤其是易卜生、波德莱尔和斯特林堡的作品对形成他的人生观、艺术观曾起了很大作用。他曾引用法朗士的话说:“我不是通过与人接触而是通过与书接触才了解人生的。”明治时代的作家中,他最喜欢幸田露伴、泉镜花、樋口一叶和德富芦花。

十八岁时,芥川因成绩优异免试进入东京第一高等学校文科。一九一三年入东京大学英文系。读书期间,成为第三次(1914)和第四次(1916)复刊的《新思潮》杂志同人。他的短篇小说《罗生门》(1915)、《鼻子》、《芋粥》、《手绢》(均1916)接连问世,从而奠定了他作为新进作家的地位。大学毕业后,他在镰仓海军机关学校教过三年书。一九一九年三月入大阪每日新闻社,一九二一年曾以该社海外特派员身份到中国游览,回国后写了《上海游记》(1921)、《江南游记》(1922)等。

芥川是新思潮派具有代表性的作家。创作上既有浪漫主义特点,又有现实主义倾向。新思潮派是日本大正中期到昭和初年,继白桦派之后兴起的一个文学流派,又称新现实主义或新技巧派。芥川早期的作品以历史小说为主,借古喻今,针砭时弊。俄国十月革命后,日本无产阶级文学开始萌芽,芥川也在时代的影响下,着重写反映现实的小说。他晚期的作品流露出对贫富悬殊的社会现实的幻灭感。

日本作家手塚英孝在《小林多喜二传》(《小林多喜二传》,东京筑摩书房一九五八年版,有卞立强的中译本,作家出版社一九六三年版,第一四二页。)一书中写道,芥川赴北海道参加改造社举办的文艺讲演之际,曾和当时无产阶级文学运动的旗手小林多喜二有过接触。但他那复杂的世界观决定他不可能投身革命。他是个“神经脆弱到连门前有人咳嗽都会大吃一惊”(进藤纯孝著《芥川龙之介传记》,第六一三页,六兴出版社一九七八年版。)的人,动荡的局面使他深感不安。他越是接触社会,越憎恨现实生活中的丑恶现象。他虽对现实不满,却又不肯放弃既有的生活方式。他曾这样自我反省过:“你为什么要攻击现代的社会制度?”“因为我看到了资本主义的罪恶。”(《某傻子的一生》)然而另一方面他又害怕流血的革命。他写道:“总之,我认为要是能像现在的英国那样一点不流血就进入社会主义,那就太好了。”(森本修著《芥川龙之介》,近代文学资料(五),第五八页,樱枫社一九七四年版。这里的“社会主义”系指英国的费边主义,即改良主义。)他对阶级是有些朦胧认识的,他写道:“从各方面来说,我们大家都生活在激荡的过渡时代,从而矛盾重重。……我们不可能超越时代,而且也不可能超越阶级。……我们的灵魂上都打着阶级的烙印。……”(《文艺的,过于文艺的》,1927)

芥川意识到自身的矛盾和软弱无力,终于在精神极度苦闷中于一九二七年自杀,时年仅三十五岁。此事在日本知识界引起巨大的震动,作家们更是纷纷撰文对这位为艺术呕心沥血的“典型的浪漫主义者和艺术至上主义者”(小宫丰隆作《芥川龙之介的死》,《中央公论》一九二九年四月号。)的死表示惋惜。日本评论家中村真一郎认为:“芥川龙之介的作品的主要特征就在于反映人们错综复杂的思想意识。当我们阅读他的全部作品或是他的一部自选小说集时,展现在我们眼前的是接近于西欧二十世纪的作家(此处指爱尔兰的乔伊斯(1882—1941)及法国的普鲁斯特(1871—1922)等小说家。)所刻画的复杂的内心世界。……读者一篇篇地读他的作品时,会产生这样的感想:人们是用不同的眼光看待社会的,人们对待社会的心理状态是各种各样的。这无疑就是芥川的作品吸引当代读者的最大的魅力所在。”(《芥川龙之介的魅力》,《芥川龙之介介绍》第五○页,岩波书店一九五五年版。)他还写道:“芥川龙之介复活了自然主义时期以来日本近代小说所失去的浪漫主义,而且大大发展了日本近代小说的传统。他成功地完成了这一任务。……他有意识地创造了文体——不是司空见惯的文体,而是消除了庸俗气味的艺术文体。在文学史上,这是极其重要的一件事。……在当前的现实中,我抱着很大的共鸣来回顾扭转日本文学方向的芥川十年的业绩。”(《芥川龙之介入门》,《芥川龙之介集》第四八一页,讲谈社一九六○年版。)

本书所收入的作品中,《罗生门》、《鼻子》、《地狱图》、《竹林中》取材于《今昔物语》等日本古籍。《罗生门》和《鼻子》的主题是揭露利己主义在社会上的风行。《地狱图》写一个艺术至上主义者为了追求艺术上的成就而献出生命,并指出暴君把人间变成了地狱。《竹林中》堪称芥川历史小说的代表作。芥川借此作想表达这样一个观点:客观真理是不容易搞清的。每个人都可以根据自己的需要信口雌黄,颠倒黑白,捏造事实。三个主要人物,只要有一个说的是真话,其他两个便是在扯谎。作者故意埋下伏笔,发人深思。《烟草和魔鬼》取材于近世传入日本的天主教。《戏作三昧》、《大石内藏助的一天》描述江户时代的社会现象。在《戏作三昧》中,作者借主人公泷泽马琴的内心活动,阐发了超然于庸俗丑恶的现实生活之外的处世哲学。《手绢》和《舞会》描绘明治维新后资本主义上升时期的社会。《手绢》辛辣地讽刺了日本明治时期的思想家新渡户稻造对武士道的鼓吹。芥川所写的反映现实的小说,题材颇为广泛。《橘子》是唯一的一篇在沉郁、暗淡的生活中看到一丝光明的作品。以小资产阶级知识分子的颓唐消沉为对照,歌颂一个农村姑娘的淳朴善良。《斗车》刻画少年心理。《一块地》描写农村中人与人之间的关系。

芥川晚期的作品,反映了他对贫富悬殊的社会现实的幻灭感。一九二七年初,发表《玄鹤山房》,通过老画家之死,揭露家庭内部的纠葛,反映了人生的惨状和人们的绝望心情,暗示了旧事物的衰亡和新时代的来临。写此作时,芥川已萌自杀的念头。遗作《某傻子的一生》描写了作者生前的思想状态。

《水虎》(原名《河童》,1927)是芥川脍炙人口的晚期代表作。七十多年来,日本文艺界每年都在他的忌辰(7月24日)举行“河童祭”的纪念活动,借以悼念这位为日本近代文学留下许多珍品的天才(或者照日本人的说法——鬼才)作家。

《水虎》是一部寓言体小说,作者通过一个精神病患者口述他在水虎国的见闻,抒发他对社会、对人生的观察和看法。作品的布局离奇巧妙,谐谑中对现实社会的各个方面(政治、经济、法律、文艺、哲学、宗教乃至风俗习惯)寓有辛辣的讽刺,是日本近代文学史上罕见的警世之作,它可以说是芥川对社会的总批判。

在短短十四年(1914—1927)的创作生涯中,芥川写了一百四十八篇小说、五十五篇小品文、六十六篇随笔,以及不少评论、游记、札记、诗歌等。他的每一篇小说,题材内容和艺术构思都各有特点。这是由于他在创作过程中苦心孤诣地不断进行艺术探索的结果。他的文笔俏皮,精深洗练,意趣盎然。

为了纪念芥川,日本文艺春秋社于一九三五年设立了“芥川文学奖”,每年颁发两次。六十几年来,许多日本作家都是获得这个最高文学奖后成名于文坛的。芥川在世期间就已经受到国际上的重视。早在二十年代,鲁迅就翻译了他的《罗生门》和《鼻子》。他的另外一些短篇小说也相继介绍到我国来。第二次世界大战后,他的作品被译成英、法、德、俄、西、意以及世界语等多种文字。

文洁若

用户评价

最近读完的这本关于战争的反思录,它最突出的特点在于其极强的纪实性和第一人称的叙事视角。作者显然是一位亲历者,他的文字没有丝毫矫饰,直白得近乎冷酷。他没有去渲染宏大的战争场面,反而将笔墨集中在了那些极度个人化、琐碎却又无比真实的瞬间:饥饿如何扭曲人的本性,恐惧如何在漫长的等待中腐蚀人的意志,以及在极端环境下,人与人之间仅存的一点点微弱的信任是如何被轻易摧毁的。书中对于感官细节的描摹尤其令人难忘,比如泥土和汗水的混合气味,长期缺乏营养导致的味觉麻木,以及夜深人静时,子弹划破空气发出的那种特有的尖啸声。这种沉浸式的体验,让人不得不直面战争最原始、最丑陋的一面,它迫使你思考,在生存的极限面前,所谓的道德和文明底线究竟能支撑多久。这本书与其说是一部回忆录,不如说是一剂强烈的警钟,敲击着每一个自认为生活在和平年代的人的心房。

评分我最近在读的另一本小说,它讲述的是一个发生在一个偏远小镇上的家族恩怨纠葛。作者的叙事功力着实了得,他构建的世界观极其复杂,人物众多,关系盘根错节,仿佛一个微缩的社会模型。我常常需要翻回前几章,重新梳理一下某个角色的动机和他们之间的历史渊源。最让我震撼的是作者对“时间”的处理手法。他频繁地在过去、现在和未来之间进行跳跃式的剪辑,有时候一段对话的前半句还在描绘当下,后半句就瞬间拉回了三十年前的某个关键事件。这种非线性的叙事结构,要求读者必须保持高度的专注力,稍一走神,可能就会错过推动情节发展的关键线索。虽然阅读过程有些费力,需要不断地在脑海中构建时间轴,但这恰恰也带来了极大的阅读快感——每当成功拼凑出一个完整的事件链条时,那种豁然开朗的感觉,是直线性叙事无法比拟的。这本书成功地将心理剖析与宏大的历史背景融合在一起,读完后让人对人性的幽暗和历史的重量产生深刻的共鸣。

评分我最近在研究的这本书,它探讨的是一种非常晦涩的哲学思辨,主题围绕着“主体性”在后现代语境下的消解与重构。这本书的语言风格极其学术化,充满了拉丁词汇和德语哲学概念的引用,对于非专业读者来说,阅读门槛无疑是极高的。作者的论证逻辑是层层递进的,他会用大量的篇幅去解构一个被我们习以为常的概念,然后逐步引入新的理论模型来解释现象。例如,书中对“观看行为”的分析,他从视觉文化理论入手,结合了符号学和精神分析,最终得出一个结论:我们所感知的“真实”,其实早已被媒介和语言结构所预设和框定。阅读这本书需要极大的耐心和反复咀嚼,很多段落我不得不停下来,查阅背景资料,甚至在草稿纸上画出概念图才能勉强跟上作者的思路。它更像是一份智力上的挑战,而不是轻松的消遣,但当你真正理解了其中一个核心论点时,那种智力上的满足感是无与伦比的。

评分这套“名著名译丛书”的装帧设计,说实话,挺有品味的。拿到手里,那纸张的质感就让人眼前一亮,不是那种轻飘飘的、一眼就能看出是廉价印刷的材料,而是带着一种沉甸甸的书卷气。封面设计上,他们似乎没有走那种花哨堆砌的路线,而是选择了留白和克制的色彩运用,主色调通常是深沉的蓝或者典雅的灰,配上简洁的字体排版,一下子就将这套书定位在了“严肃文学”的范畴内。我特别欣赏的是,每一本的侧边书脊设计都保持了高度的统一性,即便是不同年代的经典作品放在一起,也能形成一种视觉上的和谐美感,非常适合摆在书架上供人欣赏。这种对细节的打磨,可以看出出版方在制作过程中是下了真功夫的,他们明白,对于经典作品而言,外在的呈现方式,其实是引导读者进入文本世界的第一道门槛。翻开扉页,字体选择也颇为考究,字号大小适中,行距宽松,即便是长时间阅读,眼睛也不容易感到疲劳。总而言之,从拿到书的那一刻起,我就感觉自己捧着的不是普通的商品,而是一份值得珍藏的文化载体。

评分说起我最近发现的一本诗集,那简直是一场纯粹的听觉盛宴。这位诗人的用词遣字,完全打破了传统格律的束缚,充满了自由的、近乎口语化的节奏感,但其内在的音乐性却又高妙无比。他似乎特别偏爱使用自然界的意象——风、水、石头的颜色——来隐喻人类复杂的情感波动。我最喜欢他描述“等待”的一首诗,全诗没有一个“等”字,而是通过描绘一棵树在不同季节的影子变化,以及日光的角度如何缓缓移动,将那种无望却又充满希望的绵长情绪渲染到了极致。他的诗句常常短促有力,仿佛是卡顿的呼吸,又会在关键时刻突然拉长,形成一种强烈的对比张力。读他的诗,我常常忍不住要大声朗读出来,去感受那些元音和辅音在他口中碰撞、融合时产生的独特韵律和美感。这是一本需要用耳朵去阅读的诗集,它证明了语言的力量,远不止于传达信息,更在于营造氛围和唤醒潜意识中的感受。

评分人民文学出版社名著名译丛书,值得拥有!

评分送货快,东西很好,下回再来!

评分包装精细 物流超赞,还没有打开看

评分正版书籍,不错不错

评分这书很不错啊,终于买到了

评分封皮挤坏了页也窝了

评分没想到罗生门还有人民文学出版社的,都说这本书现在名声很响

评分小时候非常欣赏黑泽明的电影,从而对日本的小说发生了浓厚的兴趣

评分书角稍有压痕。好处是封面手感和书页几乎可以摊平

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![所罗门之歌(2013年版) [Song of Solomon] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11235845/rBEQYVGQvPoIAAAAAAYUc085UH8AABEkAPWTcgABhSL912.jpg)