具体描述

编辑推荐

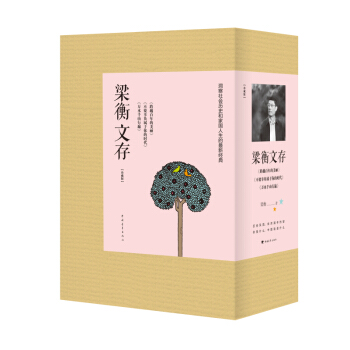

1.知名学者、文章大家、新闻名家、青年导师梁衡首套珍藏版“梁衡文存”,包括《跨越百年的美丽》《不要辜负属于你的时代》《万水千山行遍》精装三卷,堪称迄今为止全面反映梁衡先生人物传记、政论随笔、游记散文的优质文本。随书附赠精美别册,含作者私家珍藏相册+年谱+诗集。 2.40余年寻访历史与文化现场,足迹遍及大江南北,追寻触手可及的自然与人文之美。重新品评政治领袖、文化巨擘,感受穿越时空的人格之光。 3.正本清源,还原湮没遮蔽的大历史;高山仰止,再现人类群星闪耀时代。透辟解析历史嬗变与社会现实,为转型期的中国社会和个人直陈诤言良方。 4.司马迁式的史笔文心,茨威格式的悲悯情怀。写大事大情大理,成就教科书式的写作。《晋祠》《夏感》《觅渡,觅渡,渡何处》《青山不老》等60多篇次文章入选大、中、小学课本,堪为学生诵读典范篇章。 5.特邀新一代先锋设计团队后声文化担纲设计,配以梁衡先生私家珍藏照片,精美印刷,力争给读者带来高品质的阅读享受。 6.知名学者、作家、重点中学校长、语文特级教师及主流媒体多方好评。内容简介

“梁衡文存”包括《跨越百年的美丽》《不要辜负属于你的时代》《万水千山行遍》精装三卷本,是知名学者、文章大家、新闻名家、青年导师梁衡先生首套珍藏版“文存”,囊括作者40余年寻访历史与文化现场、洞察时代家国、行走山川大江、观览名胜古迹、体察民风民俗等方方面面的思考精髓,内容深入且全面。深刻的见解,深远的视野,精粹的文笔,堪称当代学者读史阅世的典范篇章。 梁衡先生的创作具有司马迁式的史笔文心,茨威格式的悲悯情怀,写大事大情大理,其中《晋祠》《夏感》《觅渡,觅渡,渡何处》《青山不老》等60多篇次文章入选大、中、小学课本,堪为学生诵读范本。 该套丛书特邀新一代先锋设计团队后声文化担纲设计,配以梁衡先生私家珍藏照片,精美印刷,力争给读者带来高品质的阅读享受。随书附赠精美别册,含作者私家珍藏相册+年谱+诗集。本书获梁晓声、卢新宁、贺绍俊、翟小宁等知名学者、作家、知名中学校长、语文特级教师及主流媒体多方好评。作者简介

梁衡,1946年生,山西霍州人,知名学者、新闻理论家、作家。曾任《光明日报》记者、国家新闻出版署副署长、《人民日报》副总编辑,兼任全国人大代表、全国记协特邀理事、中国作家协会全委会委员、中国人民大学新闻学院博士生导师、全国中小学语文教材总顾问。著有“新闻三部曲”(《记者札记》《评委笔记》《总编手记》),散文集《觅渡》《洗尘》《把栏杆拍遍》《跨越百年的美丽》《万水千山行遍》《干部修养谈》,科学史章回小说《数理化通俗演义》,《梁衡文集》(九卷本)等。曾获青年文学奖、赵树理文学奖、鲁迅文学奖提名奖、全国优秀科普作品奖、全国好新闻奖和中宣部“五个一工程”奖,先后有《晋祠》《觅渡,觅渡,渡何处》《跨越百年的美丽》《把栏杆拍遍》《夏感》《青山不老》等60多篇次文章入选大、中、小学课本。内页插图

精彩书评

梁衡总能将满怀对国家民族的忧心,化作美好的文学意境。在并世散文家中,能追求、肯追求这样一种境界的,尚无第二人。 ——国学大师季羡林梁衡作品体现了对自然山川美、历史文化美、生活真谛美、语言文采美的追求。《晋祠》等作为范文收入中学课本,其思想内容、审美观点、遣词造句都无可挑剔,无愧于“教科书水平”。 ——冯牧,著名作家 中国作协原副主席

我喜欢梁衡散文,一如尊敬他的为人,他的作品给我不少营养。与历史人物敞开心扉对话,他就变得火花四溅,文字也恣肆张扬起来……《觅渡》等多篇作品入选中小学教材,堪称文章典范。 ——梁晓声,著名作家

梁衡的文笔雅洁、凝练、明丽,调子乐观、昂扬,文字、意象都经过长期酝酿、修改和打磨,很有点杜甫“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”的劲头。他在寻绎一种弥足珍贵的传统,一种也许早被金钱浪涌和权力追逐冲淡了的价值。 ——何西来,著名学者

梁衡的思想高度使他的文章表现出大家之气,不像古今那些力求精致而趋于小气的作者。严肃而重大的题材自不必说,即使小题材也能以小见大。 ——王梦奎,国务院发展研究中心原主任

在炒作成风的当下,梁衡依然惜墨如金,从思想语言的矿石里一再提炼,达到了炉火纯青的地步。有了这种历史的凝重感,便是大家。 ——杨匡满,著名学者

梁衡追求“鲸鱼碧海中”的气势,提倡写大事大情大理,他直承中国传统儒士文化精神的真髓,满腔社稷情怀、忧患意识和沉甸甸的历史责任感。 ——贺绍俊,著名学者

梁衡先生写文章绝不随手随性,每一篇都广集资料,慢蕴情感,遇到合适的时机和灵感便一挥而就,文传四海。中学生要学习梁衡先生的这种文章“经营之道”,多读、多想、多写,才能写出真正的美文。 ——翟小宁,中国人民大学附属中学校长 语文特级教师

文章为思想而写,梁衡先生的文章都是用心、用情写成,文质兼美,十分耐读。他在师生中拥有庞大的读者群。我和学生至少15 年前就开始读他的作品,至今不辍,获益匪浅。 ——严寅贤,北京一零一中学副校长 语文特级教师

目录

《跨越百年的美丽》目录梁晓声- 静夜时分的梁衡-004

季羡林- 追求一个境界-010

壹

觅渡,觅渡,渡何处-014

大有大无周恩来-020

跨越百年的美丽-036

文章大家毛泽东-043

把栏杆拍遍-055

贰

这思考的窑洞-064

假如毛泽东去骑马-069

毛泽东翻脸-085

韶山毛泽东图书馆记-090

周恩来的普世价值-094

周恩来让座-108

周恩来为什么不翻脸-113

一个伟人的生命价值-123

梁晓声- 静夜时分的梁衡-004

季羡林- 追求一个境界-010

叁

二死其身的彭德怀-128

一个尘封垢埋却愈见光辉的灵魂-136

一座小院和一条小路-156

邓小平的坚持-162

邓小平认错-165

……

柒

人格在上-328

说经典-331

文章五诀-335

提倡写大事、大情、大理-338

书与人的随想-342

背书是写作的捷径-346

用文学来诠释政治-348

我写《觅渡》-353

一片历史的青花-359

梁衡- 跋 永恒璀璨的人性之光-388

《不要辜负属于你的时代》目录

梁晓声- 静夜时分的梁衡-006

季羡林- 追求一个境界-012

壹

爱国的理由-016

说时尚-024

说兴趣-026

嫉妒论-029

笑谈真理又何妨-031

读书是为了生命的完整-033

如何用科学思维讲故事-041

中学生不可缺少的四种素质-045

匠人与大师-048

人人皆可为国王-050

母亲石-053

故乡的基因-056

贰

学问不问用不用,只说知不知-060

我们顶住了一场破坏性考验-062

地震教我们如何说话-065

假奶粉拷问真道德-068

让法律保护阳光-070

警惕学习的异化-073

美是什么-076

我看舞蹈的美-082

语言文字是民族生命的一部分-085

文化贴牌是自杀-089

怎么区分低俗、通俗和高雅-091

肢体导演张艺谋-094

题为根干,戏为枝叶-098

……

捌

毛泽东怎样写文章-302

《岳阳楼记》是怎样写成的-351

为文第一要激动-378

词汇的力量-381

影响中国历史的十篇政治美文-387

梁衡- 跋 文章为思想而写-390

《万水千山行遍》目录

梁晓声- 静夜时分的梁衡-006

季羡林- 追求一个境界-012

壹

在欧洲看教堂-016

佩莱斯王宫记-028

迈索尔土王邦寻旧-034

特利尔的幽灵-040

奉献给死者的艺术-048

被缓解稀释和冲淡了的环境-053

挽留自然,为了我们的生存-056

贰

古城平遥记-062

晋祠-066

清凉世界五台山-070

梁晓声- 静夜时分的梁衡-006

季羡林- 追求一个境界-012

恒山悬空寺-073

娘子关上看飞泉-077

……

捌

文章要当钻石磨-348

散文美的三个层次-350

教材的力量-352

书籍是知识的种子-356

我的阅读经历-360

梁衡- 跋 山水为何有美感-390

精彩书摘

有感于干部不会说话 在一个干部座谈会上,主持人一再提醒与会者讲实例,讲自己的理解和认识,但一天下来仍是千篇一律,个个发言如社论、文件,结果弄得听者呆坐,记者叫苦。现在不少干部学历挺高,职级不小,却如何不会说话了呢? 细细观察有三种不会说话。一是离了稿子不会说。不少干部一张口,就是拿稿来!这有点像封建官吏一起身就高喊:备轿。于是就养了一批写手,类似轿夫。讲话必要稿子,甚至主持会议的几句开场白、结束语,包括感谢、鼓掌之类的话也要白纸黑字,打印工整,名曰“主持词”。我不知道再这样发展下去,请客宴宾是不是也要备下“请饭词”,与菜单同步印制置于桌面,每菜一句,直到“再见,慢走”。讲话不是不能用稿,重要的场合不仅必须用稿,而且还要反复讨论三改其稿。但是,如果没有稿就不能讲话,这已不是说话的能力问题,而是讲者的为政资格问题,就如同一个学生不敢接受闭卷考试。 二是交流性的话不会说。常见一些讲话者,一念到底,一说到底,听者反应如何、会场效果如何全然不管,讲完了话,就算完成了任务。讲话是一种交流,在会场上讲话虽不能如朋友聊天那般一来一往,但总要看看听者的眼神专注不专注,会场气氛集中不集中。现在科学已发展到人机对话、人机交流,连电脑都能感知人的情绪,根据人的要求应变。而我们一些干部反倒成了落伍的机器,许多会开得不生动,讲话不引人,就是因为讲者缺乏这种随机应对的本事,而这本是一个常人最普通的本能。成语“对牛弹琴”,就是讽刺不看对象,不求效果。人家来开会,听你讲,总是带着问题来,想解决问题。对这些不管不顾,只能说明讲话人或是官僚主义应付差事,或是不具备分析问题的能力和应变的智慧。就像一个人去浇花,却哗啦啦地把水倒在花盆外面,还自鸣得意。如果考察干部,只看这一条,就能看出他的工作态度及是否具有工作智慧。 三是举例说明不会说。这说明他没有干多少实事。人总是在用思想指导行动,干部指导工作除了有思想,还要有典型,这叫有虚有实。但许多干部在讲话时却只虚不实,你让他举例说明,他做不到,即使做了,也例不证理,驴唇不对马嘴。他平时本来就少调查研究,心中没有典型,没有自己切身体验和真正自己悟出的道理,从来没有完成过一个理论—实践—理论的全过程。中央文件传到省,省到县,县到乡,等到向上汇报时,又乡到县,县到省,省到中央,嘴上说的还是文件上的话,走了一趟高架路,过了一回天桥。一个不会用自己亲力亲为的事例来说明问题的人,在思维上 必然没有从感性到理性的转换功能,在工作上也绝对不会有什么新创造。 让他离开稿子就不会说,向他提个问题也不会说,请他举个例子就更不会,他还会说什么话呢?就剩下官话、套话、虚话、假话,工作成了演戏,念台词、走过场。而他在家里与老婆孩子说话,或者提着东西去跑官送礼时,这三种话肯定都讲得很流利。 2002 年4 月1 日《人民日报》 燕山有棵沧桑树 北京之北一百多公里处就是河北的兴隆县,境内有燕山的主峰雾灵山。正是秋高季节,几个好友乘兴登山,一路黄花红叶,蓝天白云,松鼠横穿于路,野雀飞旋在树,鸟鸣泉响,好不快活。正走着,忽见路边有一指路牌:沧桑树与见证桩。不觉好奇,就下路拐入荒径,攀荆附葛,爬上一高坡,顿现一树一桩。 树是一棵奇怪的大松树,根基部十分壮大,盘根错节与山石一体,已分不清彼此。原树已经枯死,而在侧根处又长出一棵新树,有合抱之粗,浑身的鳞片层层相叠,青枝挑着绿叶在秋阳下闪闪发光。树身成“7”字形,斜出石缝向山外探去,蜿蜒遒劲,如一条苍龙欲腾空而去。大家正说这树像龙,当地的朋友说,这树还真就与龙有关。 原来,历代皇帝都自比真龙天子。清朝入关后的第一位皇帝是顺治帝,他即位后就在遵化县选定了自己的龙寝之地,后人称东陵。为使陵寝安宁,东陵以北兴隆境内这两千五百平方公里的山林,就全部划作“后龙风水”禁地。原住民全部迁走,不许耕种、伐木、采药、打猎,不许闲人进入。又配备了专门的护陵队,隔不远就设一哨卡,满语称“拨”,现当地还留有不少地名:“一拨子”、“二拨子”……森林郁蔽后,又清出若干防火通道,现有“北火道”等地名。一次士兵巡逻,忽然阵阵山风送来黄酒的甜香。深山禁地何来酒馆?细寻处,是深秋季节梨果落地,自然发酵,一沟酒香,于是这里就名“黄酒馆”。封建专制,普天之下莫非王土,皇帝伸手一指,这两千五百平方公里的土地一占就是二百五十四年,直到民国后的1915 年才解禁。山之禁,树之福。这棵龙形松,四季有人护,年年有酒喝,过了二百多年平静舒心的好日子。笑看冬去春来,静听花开花落。 1931 年日本人侵占东北,1934 年南下占领兴隆,直逼北京,当年的这一片皇家禁地又成了敌我双方争夺的战略要地。在日本一方是南下的跳板,又是一处重要的战略物资地;在我方山高林密,正是开展游击战的好地方。一场残酷的侵略与反侵略战争在这里反复拉锯,其间数不清出了多少民族英雄。最著名的一个是孙永勤,本是一普通农民,小时曾读私塾,粗通文字,又习得一身武艺,身高两米,双手过膝,行侠仗义,人称“黑面门神”。他耻为亡国奴,便串联村里的十六位弟兄宣誓“为国为民,永无二心,抗暴杀敌,有死无降”,拉起一支“民众军”,自任军长。后接受中国共产党的领导,改称“抗日救国军”,一直发展到五千多人。孙带领部队一年半间,与敌接战两百多次,拔掉据点一百多个,成为日军的心腹大患,以至于日本人诱降国民党,与何应钦谈判签订“何梅协定”时都将灭孙作为一个筹码。1935 年8 月,正在长征途中的党中央为抗日发表著名的“八一宣言”,将孙永勤与吉鸿昌、瞿秋白等并列,说他们“表现我民族救亡图存的伟大精神”。孙在最后一次战斗中,寡不敌众又腿部负伤,被团团包围。他对参谋长关元有说:“当年我们空手起家,誓杀尽敌寇,有死无降。今天弹尽粮绝,我来吸引敌人,你带部队冲出去,以图再起。”关说:“杀敌第一,愿与军长同生死。”结果孙以下七百壮士全部壮烈牺牲。这棵树目睹了一群英雄的诞生。 “沧桑树”下还有一截二尺多高如水桶之粗的树桩,旁立木牌,上书“见证桩”三字,这是当年日寇掠夺当地资源的见证。我俯下身去想辨认一下树桩的年轮,只是经年的风吹雨打,横截面上的本质已经朽去,用手一捏,即成碎末,但整个桩子的大形还在,短粗挺直,身带焦痕,挺立于荒草乱石之中,似有所言。当年日本人为了铲除抗日武装的群众基础,便东起山海关,西到沽源县,制造了一个千里无人区,兴隆正当其中心。日军反复扫荡、搜剿,屠杀百姓,活埋、刀挑、挖心、狗咬,惨不忍睹,全县载入史册的大惨案就有九起之多,毁掉了两千个村庄,十一万人被赶入所谓的“部落”过集中营生活,战争结束时,全县人口从十六万(1940 年统计)降至十万。同时日军又大肆劫掠资源,共掠走黄金九千六百公斤,白银数万两,原煤数百万吨。压迫愈深,反抗愈烈,我抗日军民为保护资源,经常夜袭据点,烧敌仓库,破坏交通。游击队穿行于深山老林,神出鬼没。敌人气急败坏,便放火烧山,方圆两百公里火光接天,烟罩四野,五个月不灭,这块皇封禁地化为一片焦土。现在我们看到的这棵“沧桑树”就是劫后重生的火中凤凰,而那截“见证桩”则先是被砍后留下的树桩,后又过火,是日寇“三光”政策的见证。我抗日军民就在这样恶劣的环境下与敌周旋,直到最后胜利。全国抗战八年,这里是抗战十二年,现在山下的烈士陵园里还长眠着一千两百余位烈士。 看完“沧桑树”我们又重回登山主道,继续上山。秋阳如春,照在身上暖洋洋的,刚才脑子里的硝烟渐渐散去。正是果熟季节,路两边赤、橙、黄、绿,摆满销售和等待外运的核桃、柿子、苹果、山楂,排起两道长长的水果墙,农民的笑意都挂在脸上。近年来这里浅山处大力发展经济林,林果成了农民的主要收入。深山处开辟成国家森林公园,封山育林,涵养水源。来到这里才知道,北京人吃的栗子、冰糖葫芦原料多取自本地,原来兴隆是全国首屈一指的板栗大县、山楂大县。全县的高山密林间有大小径流八百条,昔日的“后龙风水”地已经成了京城的重要水源地。随着山路上行,两边的树木愈来愈密,栎树、楸树、枫树、桦木、杉木等遮住了头上的太阳和山外的蓝天,我们在林木的隧道里穿行,约一小时后终于穿出树海爬上燕山高处的雾灵山峰。这燕山是一座历史名山,也是中国政治史的一个大舞台。其成名很早,《诗经》中即提到燕山、燕水。 李白之“燕山雪花大如席”,韩愈说的“燕赵多慷慨悲歌之士”大略都是指这里,元灭宋后在这一带建都。朱元璋灭元后将他的第四子朱棣分封到这里,名为燕王,住藩北京。燕王深谋远略,在此整军备武,朱元璋死后便南下夺了帝位,将大明迁都北京,就是史上有名的永乐帝,他奠定了北京作为历史名都的规模气象。之后这里又上演了李自成进京、清军入关、日寇南侵、长城抗战、新中国成立等几场大戏。我登上燕山之巅,遥望群峰从山海关一路奔来,长城起伏其间,脚下是一片树的汪洋,胸中荡起一幅历史的长卷。这时只见远处绿波中现出一团飘动的火苗,那是刚才上山时路过的一片花楸树林。我从未见过这样的树种,大概只有这燕山深处才有吧。都说枫叶红于二月花,这花楸叶子是枫叶的三四倍大,叶面厚实。树身高大,只在悬崖深壑、人迹不到的地方生长,秋风一过它就红得像浸了血,着了火。我又想起了刚才那棵穿越战火而来的“沧桑树”和劫后余存的“见证桩”。这块土地在民国时和新中国成立初称热河省。热河,热河,好一片热土。先经过了二百五十四年的皇封冷藏,又经民国三十多年间的军阀混战、外族入侵和国共内战,终于回归于民,现已休养生息出这般模样。 山不转水转,人会老树还在。一截树桩见证了一个民族曾经的苦难,一棵树记录了这片土地上三个半世纪的沧桑。无论是朝代更替、人事变幻,还是自然界的寒来暑往、山崩地裂,都静静地收录在树的年轮里。 2014 年12 月10 日《人民日报》 ……前言/序言

用户评价

这本书带给我的,与其说是知识的增量,不如说是精神上的“重塑”。每一次从忙碌的工作中抽身,拿起这本书,就像进行了一次深度的精神SPA。它教会了我如何更审慎地观察周遭的世界,如何用更精确的词汇去表达复杂的情感。作者对于真理的追寻,那种不妥协、不圆滑的文风,对我产生了潜移默化的影响。我发现自己在日常写作和思考时,也开始不自觉地追求那种更为凝练和富有穿透力的表达方式。这套书的价值,已经远远超越了一套文学作品的范畴,它更像是一本人生哲学指南,一本关于如何诚实地面对自我、面对历史的宝贵教材。可以毫不夸张地说,它是我近期阅读清单中,最具分量和影响力的藏书之一,未来必然会反复翻阅,每一次都会有新的感悟。

评分说实话,我最初购买这本书是带着一丝“朝圣”的心态。在文学圈子里,“梁衡”这个名字的分量是毋庸置疑的,他的作品往往带着一种坚韧不拔的生命力和对现实的深刻洞察。我尤其对那些探讨人性幽微之处的篇章抱有极高的兴趣。翻开卷首的几篇散文,那种直击人心的力度和旁征博引的学识储备,让人不得不拍案叫绝。他的文字如同冷峻的山风,凛冽而有力,却又在不经意间流露出对世间万物的温柔关怀。我发现自己常常会因为某一句精辟的论断而停下来,反复咀嚼,甚至需要合上书本,到窗边站一会儿,才能消化那种复杂的情绪和思想冲击。这种阅读体验是极其难得的,它不是让你轻松愉悦地度过时间,而是强迫你参与到一场思想的搏击中去,这才是真正有价值的阅读。

评分整体来看,编辑团队的工作是值得称赞的。排版上的疏密得当,注释的恰到好处,既没有过度干扰正文的阅读流畅性,又在关键时刻提供了必要的学术支撑。我注意到,在一些晦涩难懂的典故旁,都有清晰的脚注进行解释,这极大地降低了阅读门槛,让即便是对特定历史背景不甚了解的普通读者也能轻松进入作者的世界。装帧上的“精装”二字,确实体现了一种对“经典”应有的尊重,拿在手上沉甸甸的,翻阅时也倍感踏实。这套书的设计哲学似乎是:内容为王,形式为辅,但形式又必须服务于内容的庄重性。这套文集不是那种随手翻阅的消遣之作,它要求读者坐下来,心无旁骛地投入,去感受文字所蕴含的巨大能量和历史重量。

评分这本书的书脊和封面设计得相当有品味,那种深沉的蓝色和烫金的字体搭配起来,透着一股老派的典雅。我刚把它从书架上抽出来时,那种厚重感就让人心头一振,立刻意识到这不是那种轻飘飘的快餐读物。内页的纸张触感也很好,印刷清晰,字体排版舒服,读起来不累眼。我花了很长时间只是翻阅目录和序言,光是看作者的生平简介和编者的致谢,就能感受到这是一套呕心沥血整理出来的文集。尤其欣赏它对不同时期作品的划分,逻辑性很强,让人可以清晰地追踪作者思想的演变轨迹。装帧的精致程度,绝对对得起“精装”二字,即便是作为家中的陈设品,也显得格调非凡,体现了对知识和文字本身应有的敬意。这本书的重量,似乎也承载着作者一生的思考与沉淀,让人在捧读之前,就已经对接下来的阅读充满了期待与敬畏。

评分这套文集的内容深度,远超我原本的预期。它不仅仅是简单的作品汇编,更像是一面时代变迁的镜子,映照出知识分子在特定历史背景下的挣扎、坚守与思考。我注意到其中一些早期的手稿或未刊录的文章被收录进来,这对于研究者而言简直是无价之宝。细节之处见真章,比如那些带有铅笔批注的片段,仿佛能让人嗅到当年作者伏案疾书时的气息。我特别喜欢其中关于教育理念的探讨,那份对理想教育的执着和对功利主义的批判,在今天这个浮躁的社会中听来,显得尤为振聋发聩。读完一个部分,我都会忍不住去查阅一些背景资料,这种带着探索欲的阅读过程,极大地丰富了我对那个时代的理解,让文字不再是孤立的存在,而是鲜活的历史侧影。

评分领导推荐,他山之石可攻玉

评分三大本精装。印得很精美。值得收藏。

评分巴别塔诗典,很不错的一系列书

评分1.知名学者、文章大家、新闻名家、青年导师梁衡首套珍藏版“梁衡文存”,包括《跨越百年的美丽》《不要辜负属于你的时代》《万水千山行遍》精装三卷,堪称迄今为止全面反映梁衡先生人物传记、政论随笔、游记散文的优质文本。随书附赠精美别册,含作者私家珍藏相册+年谱+诗集。

评分3.正本清源,还原湮没遮蔽的大历史;高山仰止,再现人类群星闪耀时代。透辟解析历史嬗变与社会现实,为转型期的中国社会和个人直陈诤言良方。

评分5.特邀新一代先锋设计团队后声文化担纲设计,配以梁衡先生私家珍藏照片,精美印刷,力争给读者带来高品质的阅读享受。

评分非常精美值得收藏

评分图书超级好,服务顶呱呱。

评分3.正本清源,还原湮没遮蔽的大历史;高山仰止,再现人类群星闪耀时代。透辟解析历史嬗变与社会现实,为转型期的中国社会和个人直陈诤言良方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![范希衡译文集//圣勃夫文学批评文选 [Recueil de critques litteraires de Sainte-Beuve] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12016086/57e1e7f0Nedd5e344.jpg)

![阳光姐姐伍美珍非常班级套装全12册 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12020024/57bbffeaN1f1fb9d3.jpg)

![“自然之子”黑鹤原生态系列小说(套装共8册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12039639/589a850fN6fc821b4.jpg)