具体描述

图书基本信息

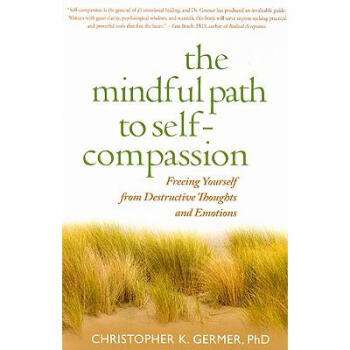

The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions

作者: Christopher Germer;Sharon Salzberg;

ISBN13: 9781593859756

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2009-05-01

出版社: Guilford Publications

页数: 305

重量(克): 385

尺寸: 13 x 159 x 222 mm

商品简介

This wise, eloquent, and practical book illuminates the nature of self-compassion and offers easy-to-follow, scientifically grounded steps for incorporating it into daily life. Vivid examples and innovative exercises make this an ideal resource for readers new to mindfulness.用户评价

我花了很长的时间才真正消化完其中关于“羞耻感”和“连接”的那几个章节。坦白讲,在我以往的阅读经验里,谈论羞耻感往往会让人更深陷其中,因为它太私密、太让人无地自容了。然而,这本书的处理方式非常巧妙,它没有将羞耻感塑造成一个必须被消灭的敌人,而是将其视为一种人类共有的、源于连接需求的信号。它强调,羞耻感的产生是因为我们感到与群体、与爱疏远了。这种视角的转换,简直是醍醐灌顶。我以前总认为,我之所以感到羞耻,是因为我“不够好”;但这本书让我看到,是因为我“不够连接”。这种细微的差别,却彻底改变了我的内在对话模式。我开始尝试在感到羞耻的瞬间,不是立刻自我攻击,而是问自己:“我现在在哪里感到孤独了?我需要什么样的支持?”这已经不再是单纯的阅读体验,更像是一场深度的自我重构过程,每次阅读都像在给心灵做一次精细的外科手术,精准而温柔。

评分如果要让我用一个词来形容这本书带给我的长期影响,那一定是“韧性”或者说“弹性”。在读完这本书之前,我总把“自我关怀”等同于“放纵”或者“逃避现实”,觉得只有在一切都完美的时候,我才有资格对自己好一点。这本书彻底颠覆了这个认知。它清晰地说明了,自爱不是在顺境中的奖励,而是在逆境中继续前行的燃料。它并没有给我一张通往“永恒幸福”的地图,反而递给我了一套应对“必然痛苦”的工具箱。我发现,当我不再需要时刻扮演那个“坚不可摧”的角色时,我反而变得更加坚强。那些曾经让我崩溃的小失误,现在看起来就像路上的小石子,我会绊一下,但我知道如何站起来,掸掸灰尘,而不是躺在那里责怪自己为什么走路不看路。这本书是那种,你读完后不会立刻跳起来欢呼,但会在接下来的几个月里,持续不断地,以一种润物细无声的方式,改变你的生命基调的书。它值得被反复阅读,每次都会有新的领悟。

评分这本书,说实话,刚拿到手的时候,我其实挺犹豫的。封面设计不算特别吸引人,有点偏向那种比较学术或者说比较老派的自助书籍风格。我原本期待的是那种充满活力、能立刻让人打起精神来的读物,结果这个标题和封面给我的感觉是,嗯,可能又要面对一些沉闷的理论和空洞的口号了。我翻开第一页的时候,心里还在嘀咕,希望这次的“正念”和“自我关怀”不要又变成那种要求我时刻保持“完美平静”的压力源。我自己的生活本来就够一团糟了,实在不想再给自己增加一个“必须做到正念”的任务清单。我放下书,去泡了杯茶,心想,算了,都买了,就随便翻翻吧。这本书的排版也挺密实的,阅读起来需要投入一定的注意力,这对于一个习惯了碎片化阅读的现代人来说,是个不小的挑战。我得承认,第一印象确实有点扣分,主要是期望值和现实有点落差,总觉得它散发着一种“你需要努力才能变得更好”的无形压力,而不是“你本来就很好”的接纳感。我当时想着,如果前三章还不能抓住我,我就把它扔到书架的角落里,让它积灰。这种谨慎,可以说是对过去太多失望的自助书籍经历的本能反应吧。

评分这本书的叙述方式,简直就是一股清流,或者说,是一股带着泥土芬芳的慢炖高汤。它没有那种咄咄逼人的“你必须这样做”的语气,反而更像是一位经验丰富、眼神温和的长者,坐在你对面,不急不躁地和你聊聊那些你一直回避的内心角落。我尤其欣赏它在阐述概念时所使用的那些生活化的比喻。比如,它把“自我批判”比作一个在你脑子里永不疲倦的、拿着放大镜的挑剔小人,而不是用那种抽象的心理学术语来定义。读到这里的时候,我忍不住“噗嗤”笑了出来,因为那个画面感太强了,我一下子就能在自己的日常生活中找到那个“小人”的影子。这种描述方式极大地降低了理解门槛,让那些原本高深莫测的“接纳”、“非评判性觉察”变得触手可及。我感觉,作者非常懂得如何与一个疲惫的灵魂对话,她不强迫你立刻痊愈,而是邀请你一起,慢慢地、小心翼翼地,揭开那些伤疤,看看它们是如何形成的。这种被理解和陪伴的感觉,远比任何激昂的口号都来得实在和有效。

评分这本书的实践部分,我给它打满分,不是因为它提供了什么神奇的咒语,而是因为它强调了“微小行动”的力量。很多自助书籍都会要求读者做一些宏大、耗时、需要大量意志力的练习,比如每天冥想一小时,或者写上千字的感恩日记。但这本书里,很多练习都设计得非常“懒人友好”和“破碎时间友好”。例如,那个“一分钟的自我拥抱”练习,我发现它完美适配我每天早上被闹钟惊醒后,在意识还未完全清醒前的那个间隙。我甚至不用离开我的床,只需要把手轻轻放在胸口,感受一下呼吸的起伏,就能在那一刻,把外界的喧嚣暂时隔绝。这种低门槛的实践,保证了依从性。它教会了我,真正的自爱不是一场马拉松,而是无数个瞬间里,你选择温柔对待自己的决心。这种实操性,让这本书从一堆“纸上谈兵”的理论书籍中脱颖而出,真正走进了我的日常生活肌理。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]美国队长3 电影艺术画册 英文原版Marvel's Captain America pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10338278942/57303867Ne52ba41d.jpg)