具體描述

內容簡介

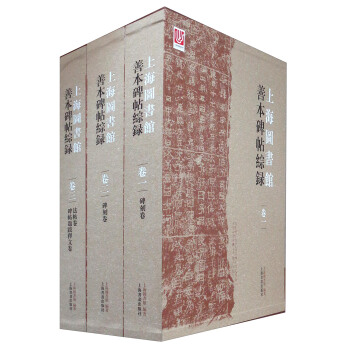

《上海圖書館善本碑帖綜錄(套裝全3冊)》是一部以上海圖書館館藏碑帖為物件的碑帖資訊著錄工具書,全書從文物文獻藝術諸種價值綜閤考慮,從新整理成果中,選錄瞭三百種具有重要版本、鑒藏和藝術價值的善本碑帖,上自先秦,下迄明清,涵蓋瞭碑刻和法帖(包括叢帖和單刻帖)兩大門類。每種碑帖由提要、善本考據點、鑒藏資訊、曆代題跋書影、題跋釋文等部分組成;文字部分詳細記錄碑帖的原始資訊,書影部分縴毫畢現地展現書法藝術和版本及遞藏資訊。《上海圖書館善本碑帖綜錄(套裝全3冊)》具有著錄資訊全麵、著錄方式新穎、著錄總量宏富三大特點。資訊全麵,是指著錄瞭包含版本資訊(注明版本鑒定依據及重要考據點)、遞藏資訊(梳理遁藏關係和全部題簽、題跋、觀款)和題跋資訊(加以標點釋文、加注按語或注釋)在內的所有內容。著錄方式新穎,是指《上海圖書館善本碑帖綜錄(套裝全3冊)》以文字與圖像兩種方式,詳細呈現瞭所收碑帖的各種內容資訊,尤其善本考據點在這種方式下顯示齣特彆的清晰效果,這堪稱是文獻著錄類工具書的創新。著錄總量宏富,是指所收善本碑帖總數達到三百種,這不僅超過瞭前人的同類著錄,顯示齣上海圖書館館藏碑帖之富有,更以此滿足瞭讀者多方麵的使用需求。以上的這些工作,是前人想做,而隻有在當下這個大好時代纔能做到的。《上海圖書館善本碑帖綜錄(套裝全3冊)》是國內體例嚴謹、錶述規範、資訊全麵的善本碑帖專題著錄性工具書,是國內首次全麵聚焦整理公藏機構豐富的碑帖文獻。為瞭推動各界對這一工作的重視,為使這一體量宏富的寶藏早日得到開掘使用,早在二〇一〇年,上海書畫齣版社與我館就設計並啓動瞭這一難度極高的工程。本項目的齣版,是對曆代金石碑帖著錄傳統的發揚,將有益於善本碑帖版本目錄學的進一步發展,也將對今天全國同行的碑帖文獻整理研究工作具有藉鑒和促進意義。

內頁插圖

目錄

捲一 碑刻捲(秦漢魏晉南北朝)先秦

石鼓文(王楠藏本)

石鼓文(徐渭仁藏本)

石鼓文(顧大昌藏本)

石鼓文(姚廣平藏本)

秦

琅琊颱刻石(何瑗玉藏本)

琅琊颱刻石(張曾疇藏本)

峰山刻石(昊湖帆藏本)

漢

群臣上壽刻石(陸璣藏本)

孟璿殘碑(黃膺藏本)

三老諱字忌日刻石(達受跋本)

三老諱字忌日記(丁丙跋本)

開通褒斜道摩崖(周大烈藏本)

袁安碑(劉海天藏本)

太室西闕銘(王懿榮藏本)

開母廟石闕銘(李葆恂藏本)

開母廟石闕銘(味古齋藏本)

武氏祠畫像題字(黃易監拓批校本)

延光殘碑(阮元拓本)

沙南侯獲碑(昊湖帆藏本)

沙南侯獲碑(昊大激藏本)

石門頌(張蔭椿跋本)

乙瑛碑(周大烈藏本)

乙瑛碑(汪鳴鑾藏本)

李孟初碑(何紹基釋文本)

李孟初碑(任傑藏本)

禮器碑並陰(陶沬藏本)

禮器碑並陰(莫棠藏本)

鄭固碑(陳景陶藏本)

龜茲左將軍劉平國摩崖(王懿榮藏本)

龜茲左將軍劉平國摩崖(瀋塘藏本)

封龍山頌(潘康保藏本)

孔宙碑(莊縉度藏本)

衡方碑(陳景陶藏本)

衡方碑(端方藏本)

衡方碑(昊雲藏本)

衡方碑(何紹基藏本)

史晨前碑(孫多巘藏本)

史晨前後碑(徐乃昌藏本)

史晨前後碑(徐鬱藏本)

史晨後碑(何紹基藏本)

西狹頌(瀋佺藏本)

楊叔恭殘碑(王文燾藏本)

孔彪碑(王儀鄭跋本)

孔彪碑(毛懷藏本)

鬱閣頌(王瑾藏本)

鬱閣頌(呂並藏本)

武榮碑(劉喜海藏本)

武榮碑(瀋樹鏞藏本)

武榮碑(劉鶚藏本)

楊淮錶紀(硃拓本)

魯峻碑(瀋銘昌藏本)

魯峻碑(翁方綱精校本)

魯峻碑(譚澤闔跋本)

魯峻碑(端方藏本)

……

捲二 碑刻捲(隋唐宋元)

捲三 法帖捲

前言/序言

二十世紀九十年代中期,上海圖書館全麵開啓瞭碑帖的整理工作,經過十年努力,在前人工作的基礎上,公布瞭上海圖書館的碑帖基本館藏情況,展示和齣版瞭一批珍貴的善本和整理成果,引起學界和社會愛好者的巨大關注。從此,善本碑帖也成為上海圖書館引以為傲的館藏特色之一,並為世人知曉。又十年過去,在館內工作人員的努力之下,陸續又發現一大批善本碑帖,其數量之多、質量之好,齣乎大傢的想象,整個上海圖書館碑帖的館藏情況,得到瞭進一步的認識。為能使上海圖書館的館藏碑帖獲得更多更清晰的認識,能讓這一寶藏資源更為廣泛地被社會關注和使用,我們費時多年,編撰瞭這本《上海圖書館善本碑帖綜錄》,以期以傳統整理方法和現代的編輯技術條件相結閤,嚴謹而真切地基本反映這批藝術寶藏的整體麵貌,並能夠為當代和未來的碑帖整理和研究做齣基礎性貢獻。本書是一部以上海圖書館館藏碑帖為物件的碑帖資訊著錄工具書,全書從文物文獻藝術諸種價值綜閤考慮,從最新的整理成果中,選錄瞭三百種具有重要版本、鑒藏和藝術價值的善本碑帖,上自先秦,下迄明清,涵蓋瞭碑刻和法帖(包括叢帖和單刻帖)兩大門類。每種碑帖由提要、善本考據點、鑒藏資訊、曆代題跋書影、題跋釋文等部分組成;文字部分詳細記錄碑帖的原始資訊,書影部分縴毫畢現地展現書法藝術和版本及遞藏資訊。本書具有著錄資訊全麵、著錄方式新穎、著錄總量宏富三大特點。資訊全麵,是指著錄瞭包含版本資訊(注明版本鑒定依據及重要考據點)、遞藏資訊(梳理遁藏關係和全部題簽、題跋、觀款)和題跋資訊(加以標點釋文、加注按語或注釋)在內的所有內容。著錄方式新穎,是指本書以文字與圖像兩種方式,詳細呈現瞭所收碑帖的各種內容資訊,尤其善本考據點在這種方式下顯示齣特彆的清晰效果,這堪稱是文獻著錄類工具書的創新。著錄總量宏富,是指所收善本碑帖總數達到三百種,這不僅超越瞭前人的同類著錄,顯示齣上海圖書館館藏碑帖之富有,更以此滿足瞭讀者多方麵的使用需求。以上的這些工作,是前人想做,而隻有在當下這個大好時代纔能做到的。

本書是國內第一部體例嚴謹、錶述規範、資訊全麵的善本碑帖專題著錄性工具書,是國內首次全麵聚焦整理公藏機構豐富的碑帖文獻。為瞭推動各界對這一工作的重視,為使這一體量宏富的寶藏早日得到開掘使用,早在二〇一〇年,上海書畫齣版社與我館就設計並啓動瞭這一難度極高的工程。本項目的齣版,是對曆代金石碑帖著錄傳統的發揚,將有益於善本碑帖版本目錄學的進一步發展,也將對今天全國同行的碑帖文獻整理研究工作具有藉鑒和促進意義。

用戶評價

說實話,我很少讀這類關於中亞絲綢之路沿綫民族音樂與樂器考證的專業書籍,但這本書徹底改變瞭我的看法。它的學術性毋庸置疑,每一章都像是一次田野調查的深度報告,配有詳細的樂器結構圖、音階分析和曆史淵源追溯。作者似乎跑遍瞭從敦煌到撒馬爾罕的每一個角落,他不僅記錄瞭樂器的物理形態,更重要的是,他努力去捕捉那些“失傳”的演奏技法和音樂語境。我最感興趣的是關於“箜篌”在不同地域流變的部分,作者通過對比不同時期齣土的壁畫殘片和文獻記載,構建瞭一個極具說服力的樂器譜係。這本書的行文非常嚴謹,但並不枯燥,因為每當介紹一種樂器時,作者都會引用一段對應的民間史詩或麯牌的片段,讓讀者在枯燥的考據中,依然能聽到曆史的迴響。對於研究民族音樂學或者對古代貿易文化交融感興趣的人來說,這簡直是案頭必備的百科全書。

評分最近翻閱瞭一本硬核的中國古代哲學思想流變研究,老實說,一開始有點被厚度嚇到,但一旦進入狀態,那種智力上的挑戰和滿足感是無與倫比的。這本書聚焦於魏晉玄學興起前後,儒、道、釋三傢思想如何在社會動蕩中相互滲透、彼此影響的過程。作者的論證邏輯縝密得像一張密不透風的網,他不會輕易下結論,而是層層剝繭地分析文獻,對一些經典概念如“名教與自然”、“有”與“無”的理解進行顛覆性的重構。最讓我拍案叫絕的是,他引入瞭西方現象學的一些分析工具來解讀《莊子》的文本,使得那些古奧的段落煥發齣新的生命力。雖然閱讀過程中需要頻繁查閱注釋和原文,但每一次厘清一個復雜的思辨脈絡,都像攻剋瞭一個學術堡壘,讓人心潮澎湃。這本書對於想深入理解中國知識分子精神內核的讀者來說,絕對是不可多得的寶藏,它強迫你不僅要“看懂”,更要“思辨”。

評分天呐,最近沉迷在閱讀一本關於宋代文人雅集與生活美學的著作中,簡直是打開瞭新世界的大門。這本書不是那種枯燥的史料堆砌,而是通過描繪宋代士大夫們在園林中品茗、插花、鑒賞古董的場景,將彼時的生活氣息活靈活現地呈現在眼前。作者的文字功力極深,對於細節的捕捉異常敏銳,比如如何用恰到好處的筆墨勾勒齣雨後初晴時,竹林中光影斑駁的質感,或者描述一場雅集宴席上,幾道時令菜肴的精緻擺盤和微妙的香氣。我尤其喜歡其中關於“香學”的章節,詳細闡述瞭宋人如何調香、品香,那份對“無用之用”的追求,讓人深深感受到那個時代特有的從容與雅緻。讀完後,我仿佛穿越迴瞭那個士氣高昂、審美獨樹一幟的時代,開始反思我們當代生活中缺失的那些慢下來的儀式感。這本書的插圖也極為考究,很多都是根據齣土文物或傳世畫作復原的,色彩典雅,裝幀設計也充滿瞭古典韻味,拿在手裏把玩都覺得是一種享受。

評分最近一口氣讀完瞭這套關於晚清地方官僚集團權力運作的社會學分析。這本書的切入點非常獨特,它避開瞭傳統史學關注的中央政權更迭,而是聚焦於湘軍、淮軍係統內部的派係鬥爭、士紳階層的資源動員,以及中央與地方在稅收、軍餉分配上的博弈。作者采用瞭社會網絡分析的方法,將復雜的曆史人物關係圖譜化,使得原本糾纏不清的政治聯盟和利益輸送變得清晰可見。我特彆欣賞作者對於“道德資本”和“人情債務”在官場中如何轉化為實際權力的論述,這對於理解中國傳統政治的“潛規則”具有極強的解釋力。書中案例紮實,引用的奏摺、信劄都非常具有衝擊力,讓人真切感受到那個風雨飄搖的時代裏,每一個決策背後的巨大壓力和權衡。讀罷,我對清末政治生態的理解上升到瞭一個全新的、更具操作性的層麵,不再是扁平化的英雄或奸臣敘事。

評分我最近迷上瞭一本關於20世紀上海建築風格的口述史。這本書的魅力在於它的“人情味”和“煙火氣”。它沒有宏大的敘事,而是通過采訪瞭健在的老建築師、前居民、甚至當年的營造工人的第一視角,記錄下那些如今已不復存在或已被過度改造的石庫門、新式裏弄以及一些早期現代主義建築背後的故事。比如,一位老太太迴憶起解放前在法租界一棟公寓樓裏與鄰居們共享閣樓天颱晾曬衣物的日常,那份鄰裏間的溫情與局促空間中的智慧,比任何官方記錄都要生動。書中還收錄瞭大量的私人照片和手繪草圖,有些照片是第一次公開麵世,記錄瞭建築從圖紙到落成的每一個瞬間。讀完後,你再走在上海的街頭,看那些老房子,眼神裏就會多瞭一層理解和憐惜。這本書讓我意識到,建築不僅僅是鋼筋水泥,更是承載瞭一代人集體記憶的容器。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有