具体描述

产品特色

编辑推荐

1.名家之作,名家译注,中日对照,注释详尽,页码标识,方便阅读,名著典藏!

2.“林少华日本经典名著译丛”是日本文学经典读本,由著名的日本文学翻译家林少华先生倾力翻译,行文流畅优美。

3.文章采用中日对照形式,有助于读者正确理解原文。

4.对文中的难词难句进行了假名标注及详尽解释,编校精良,方便读者阅读。

5.软精装+腰封的精美设计,是日本文学爱好者的收藏良品。

内容简介

《斜阳》

酗酒吸毒的弟弟直治叠印出中学、大学时代即早年的作者面影;决心为“恋爱与革命”而一往情深甚至孤注一掷的姐姐和子凸显战争期间作者苦闷的精神世界;流行作家上原二郎可以说是战后作者生态的翻版;而母亲身上则隐约寄托着作者的贵族情怀和审美理想,也是作品中惟一穿过凄风苦雨的一缕温馨的夕晖,亦即“斜阳”的象征或化身。

《人的失格》

小说以赤裸裸的自供状手法,将主人公对于人,对于人世的疏离感、孤独感、恐惧感以至绝望感毫不掩饰地剖析出来,同时将作者对爱与真诚、对友情与信任、对自由与幸福的诉求推向极限,展示了边缘人和生活在自闭世界之人血淋淋的真实的灵魂切片。

作者简介

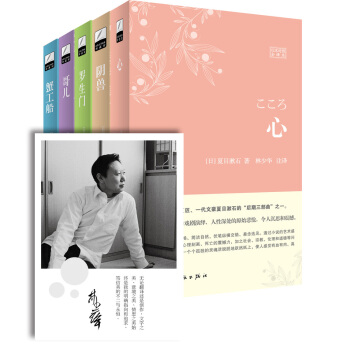

林少华,著名文学翻译家,中国海洋大学外国语学院教授。兼任中国日本文学研究会副会长、青岛市作家协会副主席。著有《村上春树和他的作品》《落花之美》《为了灵魂的自由》《乡愁与良知》《高墙与鸡蛋》。译有《挪威的森林》《海边的卡夫卡》等村上春树系列作品以及《心》《罗生门》《金阁寺》《雪国》《在世界中心呼唤爱》等日本名家作品凡五十余部。译文达意传神而见个性,深受读者喜爱。

目录

《人的失格》目录

はしがき………………1

开头的话………………9

第一の手記………………13

第一手札……………………175

第二の手記……………………33

第二手札……………………187

第三の手記……………………91

第三手札……………………217

一………………………………93

一………………………………219

二………………………………131

二………………………………241

あとがき…………………………165

后记………………………………261

前言/序言

太宰治和他的作品

(译序)

林少华

倘以三驾马车打比方,日本近代文学的三驾马车应是夏目漱石、森鸥外和芥川龙之介;日本现代文学的三驾马车则非此三人莫属:川端康成、三岛由纪夫和太宰治。令人沉思的是,六人中有四人死于自杀。尤其后“三驾马车”,居然集体跌入自尽深渊。太宰治于一九四八年投水自尽,年仅三十九岁;三岛由纪夫于一九七O年剖腹自绝,正值四十五岁盛年;川端康成于一九七三年含煤气管自杀,时年七十四岁。其中太宰治从二十岁开始自杀,接连自杀五次。虽说爱与死是文学永恒的主题,但就世界范围来说,多数作家都程度不同地将作品中的爱与死同个人生活中的爱与死剥离开来。而像太宰治这样使得二者难分彼此的,无疑少而又少。在这个意义上,要想真正理解太宰治的作品,就要首先了解太宰治其人,就要进入其个人世界,尽管那是个大多时候雾霾弥天、充满凄风苦雨的世界。

太宰治,本名津岛修治。一九O九年(明治四十二年),太宰治出生于青森县一个有名的大地主家庭。父亲源右卫门是当地的名士和高额纳税者,曾任贵族院议员、众议院议员。母亲体弱多病,太宰治由乳母带大。豪宅深院,家中男女佣人多达三十人,出入有带家徽的马车。不过由于当时日本实行长子继承制,他作为第六子在家里并不受重视。这使他在怀有贵族意识的同时逐渐萌生了边缘人意识和逆反心理。高中时代开始接触马克思主义,因此对自己的地主出身即剥削阶级出身产生自卑、内疚和负罪感。一九二九年服安眠药自杀未遂。翌年进入东京大学法文系,一边用家里充裕的汇款游玩享受,一边用来资助当时处于非法状态的日本共产党,进而参加共产主义政治运动。脱离运动后同萍水相逢的酒吧女招待投海自杀。女方溺水身亡,自己侥幸获救。其后开始同艺妓小山初代同居,但精神一蹶不振。一九三五年参加《都新闻》报社录用考试而被淘汰,自缢未果。翌年因药物中毒而住院治疗。原先信赖的长辈和朋友们视他为狂人,纷纷弃他而去。加之入院期间小山初代与人通奸,致使太宰治对人生与社会彻底绝望,深感自己已丧失做人的资格(“人间失格”),和初代同时自杀未遂。

这样的人生经历相继带入他日后创作的《斜阳》和《人的失格》这两部堪称日本文学经典的中篇之中,尤以后者明显。写完《人的失格》不出一个月,太宰留下未竟之作《再见》(Goodbye)手稿和数通遗书,同恋慕他的山崎富荣双双跳入河中。此即第五次即最后一次自杀。日本战后“无赖派”最具代表性的天才作家就此落下人生帷幕,时为一九四八年六月十三日深夜时分,尚未步入不惑之年。虽云《再见》,而不复见矣!

《斜阳》写于作者离世前一年的一九四七年上半年。贵族出身的母亲同女儿和子原本在东京一座足够阔气的公馆里生活。战败后由于经济上难以为继,遂迁住远离东京的伊豆一栋小别墅,母女相依为命,静静度日。不久被征召入伍的弟弟直治从南洋回来,宁静的生活遂被打乱。直治不是在家酗酒,就是拿着变卖母亲姐姐衣服的钱去东京找一位叫上原二郎的流行作家花天酒地。和子某日在家翻阅直治写的《胡芦花日志》,得知弟弟颓废而痛苦生活的真相。母亲病逝后,和子赴京同上原相见,失望之余,被迫与之发生肉体关系。几乎与此同时,直治在伊豆家中自杀。和子决心不受任何旧道德束缚,生下上原的孩子。

日本文学评论界一般认为《斜阳》四个主人公身上都有太宰治本人的标记。酗酒吸毒的弟弟直治叠印出中学、大学时代即早年的作者面影;决心为“恋爱与革命”而一往情深甚至孤注一掷的姐姐和子凸显战争期间作者苦闷的精神世界;流行作家上原二郎可以说是战后作者生态的翻版;而母亲身上则隐约寄托着作者的贵族情怀和审美理想,也是作品中惟一穿过凄风苦雨的一缕温馨的夕晖,亦即“斜阳”的象征或化身。翻译当中,几次驻笔沉思:如果风暴不是来得太猛而在世界某个角落保留这样几位懂得与冬日天空相谐调的围巾色调、懂得合欢花有别于夹竹桃的独特风情和怜惜弱小生命、懂得小仲马的《茶花女》和并不反对女儿读列宁的优雅的贵族妇女,那又有什么不好呢?何必人人脚上都非沾牛屎不可呢?结果,当我们自己脚上也不再沾牛屎而回头寻找优雅的今天,优雅不见了。太宰治或许当时就已意识到了这点——尽管弟弟直治一直想逃离贵族阶级而力图成为民众的一员,而写给姐姐的遗书中最后一句却是“我是贵族”。在这个意义上,《斜阳》无疑是一个没落阶级、一种过往文化、一段已逝岁月久久低回的挽歌。自不待言,挽歌旋律中也满含着对日本战后并未因战败而有任何改变的人的自私自利、蝇营狗苟和因循守旧的悲愤与绝望之情。而这点恰恰引起了人们广泛的共鸣。作品因之风行一时,“斜阳族”成了人所共知的流行语,开日语“××族”表达方式之先河。

作品结构跌宕起伏而又一气流注,纵横交错而又浑融无间。笔调或温婉细腻和风细雨,或昂扬激烈浊浪排空,不愧为大家手笔。在日本有太宰文学之集大成之誉,并非溢美之词。甚至有人——例如小田切秀雄——誉之为青春文学。同时感叹“现在的青春文学在哪里?莫非是村上春树、村上龙?”(《日本文学之百年》,东京新闻出版局1993年版)

前面已经提及,《人的失格》是太宰治死前不到一个月才写完的中篇,发表已是其身后的事了,乃太宰文学的终到站。较之《斜阳》,《人的失格》中融入的作者个人生活色彩显然浓重得多。主人公叶藏出生于日本东北地区一个大地主家庭。父亲是国会议员。叶藏从小就喜欢以搞笑或逢场作戏的方式取悦于人。赴京上高中后由于受“恶友”堀木的影响,开始吸烟酗酒和嫖妓,同时参加左翼组织的秘密聚会等活动。退出后不久同一个酒吧女招待一起跳海自杀,仅自己获救,被学校勒令退学。老家因此不再汇款。没有生活来源的叶藏沦为女记者静子和酒吧老板娘的情夫,同时靠画低俗的漫画赚取酒钱。后来同处女芳子结婚,过了一段短暂的正常生活。而芳子被一个小商人诱奸事件使他受到极大的精神伤害。喝安眠药自杀未遂后开始喀血,并为戒酒注射吗啡。毒瘾很快一发不可收拾,被送进精神病院。出院后返回乡下生活,彻底成了废人——失去做人的资格,人的失格!

如果说《斜阳》是太宰文学之“集大成”,那么《人的失格》则是太宰文学的“总决算”。虽说有相当多的部分同作者本人经历相重合,但夸张和虚构成分亦不在少数。因此,这部中篇既是自传体小说又不是自传体小说——就作者生活历程或阅历来说,不是严格意义上的自传体小说;而就其心路历程或个人精神史而言,则是不折不扣的自传体小说,完全可以视为太宰自虐而扭曲的精神自画像、灵魂自白书。小说以赤裸裸的自供状手法,将主人公对于人,对于人世的疏离感、孤独感、恐惧感以至绝望感毫不掩饰地剖析出来,同时将作者对爱与真诚、对友情与信任、对自由与幸福的诉求推向极限,展示了边缘人和生活在自闭世界之人血淋淋的真实的灵魂切片。在这点上,或如日本著名文艺评论家奥野健男所说,比之陀斯妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》、《恶魔》的纵横捭阖固然遥不可及,但其深度应在《死屋手记》之上。并且断言:“这部作品是天生有某种性格之人、具有懦弱、美好、悲哀和纯粹的灵魂之人的代言者,是他们的救赎。太宰治是为创作这部《人的失格》而来到人世的文学家。他将由于这部小说而永远活在人们的心里。”(参阅新潮文库版《人的失格》解说)。在我看来,《人间失格》也好《斜阳》,至少其中有一个闪光点:真诚,颓废中的真诚!

不过平心而论,《人间失格》的主人公生活毕竟太颓废了。说起来,这部小说是去年暑期在乡下译完初稿的。纵然炎炎夏日,也觉得寒气袭人。不得不时而放下自来水笔,出门遥望白云蓝天,漫步田园花草,以便让自己“回来”。也是多少出于这种感受,一次我半开玩笑地对学生说:日本文学不宜多看,越看人越小,越内敛,缩进壳里钻不出来;俄法文学则越看人越大,越外向,令人拍案而起奋然出阵。

对了,前面提及小田切秀雄在评论太宰治时提到村上春树。记忆中村上春树也提到过太宰治。村上在《为了年轻读者的短篇小说指南》一书的前言中谈及日本小说时写道:“所谓自然主义小说或者‘私小说’我是读不来的。太宰治读不来,三岛由纪夫也读不来。身体无论如何也进入不了那样的小说,感觉上好比脚插进号码不合适的鞋。”的确,村上和太宰治的“脚”或“鞋”的号码是很有区别的。最根本的区别在于:如果说村上文学意在顺应社会和自我疗伤、自我抚慰、自我提升,那么太宰治则意在反叛社会和自我批判、自我告发、自我堕落。或者换个说法,前者倾向于自尊自爱以至自恋,后者倾向于自暴自弃以至自虐。但相同点也并非没有。如二者作品的主题同样涉及疏离于社会主流的边缘人巨大的孤独感甚至自闭心理,同样表明了对战争的厌恶和对战前军国主义体制的批评(太宰治在《人的失格》中借直治之口说“日本的战争,纯属找死”。)而且,无独有偶,两人都提到鲁迅。太宰治以鲁迅仙台留学经历为基础写了长篇小说《惜别》。村上则在美国普林斯顿大学为日本文学专业研究生上课时提及鲁迅的《阿Q正传》:“在结构上,鲁迅的《阿Q正传》通过精确描写和作者本人截然不同的阿Q这一人物形象,使得鲁迅本身的痛苦和悲哀浮现出来。这种双重性赋予作品以深刻的底蕴。”并且认为鲁迅的阿Q具有“‘一刀见血’的活生生的现实性”。

还有一点相同的,那就是两人作品中,死、自杀都屡见不鲜。人间诸事,生死为大。所以这里姑且偏离主旨谈几句日本人的生死观。日本传统的生死观主要源于武士道。而武士道赖以形成的渊源,除了日本本土固有的神道教,还有来自海外的佛教和儒教。佛教的禅宗哲理赋予其“生死一如”的达观,儒教为其注入厚重强烈的道德感,而奉王阳明学说为宗的日本新儒学则赋以“知行合一”的自信和果敢。其最有代表性的表述出现在被奉为武士道经典的《叶隐闻书》:“所谓武士道,就是看透死亡。于是在两难之际,要当机立断,首先选择死。”或者莫如说,名誉高于生死。但同时强调,不惜为之一死的名誉必须是真正的名誉。日本思想家、教育家新渡户稻造在其名著《武士道》这样写道:“真正的名誉是执行天之所命,如此而招致死亡,也决非不名誉。反之,为了回避天之所授而死去则完全是卑怯的!在托马斯?布朗爵士的奇书《医学宗教》中,有一段与我国武士道所反复教导的完全一致的话。且引述一下:‘蔑视死是勇敢的行为,然而在生比死更可怕的情况下,敢于活下去才是真正的勇敢’。”

至于太宰治的选择死亡属于哪一种,这里不予置评。但这句话值得任何人记住:在生比死更可怕的情况下,敢于活下去才是真正的勇敢。

下面说一下翻译。《人的失格》中译本据说已不下十种。我虽然没有全部看过,但就行文而言,我猜想肯定一种一个样,至少不少译法有差异。例如“第一篇手扎”开头第一句,日文当然同是“恥の多い生涯を送って来ました”,但看我手头两种译本,一种译为“我的一生是充满羞耻地走过来的”;另一种为“回首往事,尽是可耻之事”。而拙译则是“送走了耻辱多多的人生”。不仅文体或行文风格明显不同,而且意思也不尽一致。就连书名都各所不一:前两种照搬日语而为《人间失格》。另有人译成《丧失为人的资格》。就意思的准确性而言,当属后者。前两种貌似“忠实”,而语义偏离大矣。这是因为,作为日语的“人间”,语义为“人”或“人们”。不过自不待言,如此译法并非由于译者理解失误,而可能出于对“异化”或形式对应方面的考虑。换言之,前两种译法太“生”,后一种则未免过“熟”。作为后来者的我——幸亏我是后来者——再三抓耳挠腮的结果,最后决定译为“人的失格”。盖因愚以为翻译当介于生熟之间也。太生(异化),则意思似是而非;过熟(归化),则有以释代译之嫌。借用那句关于翻译的意大利名言:翻译如女人,贞洁的不漂亮,漂亮的不贞洁。

那么,哪一种是百分之百原汁原味的或既“贞洁”又“漂亮”的太宰治呢?答案不言自明:都不是,不可能是。百分之百的太宰治,这个世界上哪里都不存在。

何以如此呢?原因主要有两个。一个是,说到底,任何翻译都是以译者个性化理解为前提的语言转换。理解总是因人而异。而文学翻译还要加上对原作审美情境的感悟能力。这方面差异更大也更微妙。好比钢琴家弹奏贝多芬的《命运交响曲》,由于每个钢琴家对乐曲的理解、感悟总有个人主观性介入其中,演奏效果必然存在种种微妙差异。另一个原因在于两种语言功力。尤其对外语的语感捕捉能力和母语表达能力。而后者往往不被看重。从根本上说,翻译是一种特殊的母语写作。一个不能用母语写出一手像样的文章的人,绝无可能搞出像样的翻译。但另一方面——恕我重复——哪怕这两点再出类拔萃,要百分之百再现原作也绝无可能。再打个比方,翻译好比复印机,复印机质量再好,复印件也不可能同原件一模一样。可以惟妙惟肖,但不可能一模一样。又如镜子,哪怕影像再逼真,那也终究是逼真,而不就是真。一言以蔽之,百分之百的太宰治哪里都找不到。可以接近,甚至可以超越,但等同不可能。换言之,可以是百分之九十的太宰治,甚至可以是百分之一百零五的太宰治,但没有百分之百。然而译者又偏要追求百分之百。我也不例外。

那么我是如何追求百分之百的呢?说出来并不复杂,就是想方设法找出那个百分之一,那个惟一。例如前面那句原文中的“恥の多い生涯”,与之相对应的译法也足够“多い”。“多い”者,如“很多/许多/好多/老多/多多/相当多”或者“尽是/多是/满是/充满/满满”等等;“恥”者,如“羞耻/可耻/无耻/耻辱/丢人/丢人现眼/见不得人”等不一而足。但这并不意味哪一个都可以。必须说,在特定语境中,最佳选项惟有一个。作为译者,就是要找出那个惟一,那个十几分之一几十分之一甚至百分之一。通过无数个百分之一向百分之百逼近。如此斟酌的结果,我选择的是“耻辱多多”——“送走了耻辱多多的人生”。作为小说标题或书名的译法,我选择的是:“人的失格”。

至于注释,主要根据本科三四年级的学力就语汇和语法之偏难者附以底注。译文也好注释也罢,惟愿都不至于让读者朋友过于失望才好。

最后,容我向责任编辑刘东雪表示感谢。她以女性特有的认真,使得译文避免了不少疏漏和欠妥之处,确是一位真正负责任的责任编辑。我想,正因为世界上有这样的责任编辑的存在,文字的钟摆才得以微调到精确的位置。

二零一五年九月二十七日(乙未中秋)于窥海斋

时青岛月白风清银辉万里

用户评价

作为一名对文学经典抱有敬意的读者,我非常重视版本所附加的“时代感”和“附加价值”。这套书不仅仅是一次单纯的阅读材料,它更像是一扇通往特定历史时期与文化思潮的窗口。通过阅读,我得以窥见那个时代背景下,个体精神状态是如何被社会洪流所塑造和挤压的,那种无处不在的疏离感和对自我价值的迷惘,即便在当下社会,依然能激起强烈的共鸣。这种共鸣感是文学作品生命力的最好证明。而且,对于我这种喜欢将不同版本的作品进行对比研究的人来说,能拥有一套如此用心制作的译本,本身就是一种学术上的满足。它提供了一个扎实的文本基础,让我可以在不被糟糕的翻译所干扰的情况下,专注于体味文本本身的文学价值和社会意义。每一次翻阅,都像是一次与过往时代的深刻对话,让人对人类共同的情感困境有了更深一层的理解和反思。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,拿到手里沉甸甸的,纸张的质感也相当不错,透露出一种内敛的古典美。封面那种简约而不失深邃的排版,尤其是在光线下看细节时,更能体会到设计者的用心。我个人非常喜欢这种不是那种花里胡哨、一眼就能看穿的包装,而是需要静下心来慢慢品味的风格,很符合阅读经典文学时所需的那种氛围感。内页的字体选择和行间距也经过了仔细考量,长时间阅读下来眼睛也不会感到特别疲劳,这对于沉浸式阅读长篇小说来说至关重要。我特意留意了一下印刷质量,字迹清晰锐利,没有出现任何模糊或者错位的情况,看得出出版社在制作过程中是下了真功夫的。特别是当书脊在不同角度下展现出的那种微微的纹理感,让人忍不住想反复摩挲,这种触感上的愉悦,极大地提升了阅读体验。总而言之,从书籍的物理形态来看,它已经超越了一般大众读物的范畴,更像是一件值得收藏的艺术品,让人在未翻开内容之前,就已经对即将进入的那个文学世界充满了敬意和期待。

评分每次读到这种跨越语言和文化隔阂的译本,我都会对译者的功力产生深深的敬佩。好的翻译,绝不仅仅是词语的简单堆砌,它更像是搭建了一座透明的桥梁,让原著的精髓、作者的语气和潜藏的情感能够毫无损耗地传递给新的读者群体。我注意到一些关键的表达,比如那种特有的日式克制和情绪的暗涌,在中文的语境下被处理得既保留了原文的韵味,又让习惯于中文叙事节奏的我们能够自然地理解和接受,没有出现那种生硬的“翻译腔”,这一点非常难得。我甚至会时不时地停下来,对比一下原文的某些表达,然后惊叹于译者在取舍之间的精妙平衡。这种翻译的水平,足以让那些对原著语言略有涉猎的读者也能感受到其“信、达、雅”的追求,而不是仅仅停留在“看得懂”的层面。可以想象,在打磨这些文字的过程中,译者一定是付出了超乎常人的心血,反复推敲斟酌,才得以成就这样一本高质量的文学作品呈现。

评分阅读体验的流畅性,往往决定了一本书是否能真正抓住读者的心。这套书在排版上的细微调整,比如对段落的划分和场景转换的处理,都展现出一种对叙事节奏的精准把握。故事的推进并非一味地急促或拖沓,而是随着人物内心世界的波动而自然地起伏,时而如微风拂面,轻柔地铺陈背景,时而又如同骤雨倾盆,将高潮部分的情感张力推向极致。这种节奏感,让我仿佛置身于那个特定年代的氛围之中,随着人物的步伐一同经历了他们的喜怒哀乐。特别是当涉及到内心独白和环境描写交织的段落时,文字的疏密得当,有效地避免了阅读时的视觉疲劳,让人能够更专注于捕捉字里行间那些微妙的情绪变化。这种行云流水的阅读感受,是许多文学作品难以企及的,它使得原本可能略显沉重的题材,也变得易于入口,让人愿意主动地、持续地往下读,去探寻更多的隐秘和真相。

评分我必须强调一下,一套好的书籍系列,应当能给予读者一种持续的、值得信赖的阅读体验,而这套译丛恰恰做到了这一点。它不仅仅是两本书的简单集合,而是一个精心策划的“阅读旅程”。这种系列化的呈现方式,让读者能够系统地、完整地去感受作者在不同创作阶段或主题探索上的演进脉络。当我合上其中一本时,那种意犹未尽的感觉会自然而然地引导我转向下一本,去寻找答案或继续体验那种独特的文学氛围。这种循序渐进的引导,极大地增强了阅读的连贯性,使得阅读行为本身变成了一种具有仪式感的、持续性的精神活动,而非一次性的信息获取。这种高质量的“系列感”在如今快节奏的出版市场中是相当罕见的,它体现了出版方对文学作品价值的尊重,也为我们这些忠实读者提供了一个可以信赖的、持续探索伟大作品的稳定平台。

评分好书,早就想买了,争取抽时间看完。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分送货很快,质量很好,物美价廉!

评分我感到人这东西真是脆弱,生下来便带有无可奈何的脆弱,不堪一击。

评分女儿说非常好。她跟喜欢

评分太宰治最为人熟知的作品,林少华先生的译本,值得一读

评分满意满意满意满意满意满意满意满意满意

评分不错。京东快递就是给力,上午买,下午就到了。所以,所有东西都喜欢买京东自营的。就冲着这个快递给力。

评分日语原著小说,后面部分是译文。方便理解意思。

评分为了京豆我也是满拼的,写到这里差不多十五个字了吧,同时随便敲敲字也能有20了吧

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![哥儿(日汉对照全译本) [坊っちゃん] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11264333/rBEhWVHQ6ioIAAAAAAJh2oGSRscAAAq-wIpS_gAAmHy929.jpg)

![美国语文读本(套装共6册) [The Eclectic Readers] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10551133/5747fd93N1183d2d6.jpg)