具体描述

编辑推荐

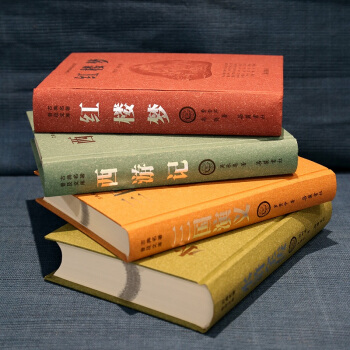

1、毕飞宇经典作品集毕飞宇曾获茅盾文学奖、鲁迅文学奖、百花文学奖等国内外文学大奖,是当代一名实力派作家。本书收录的作品都是百花文学奖获奖作品,具有很高的文学价值和社会价值。

2、关乎努力、选择、阶层等人生不得不面对的问题

努力、选择、阶层等,并不是一个简单的人生命题,而是一个需要慎重考虑甚至需要一生考虑、面对的问题。本书多篇小说表达出作者的思考。正如毕飞宇曾说:“我们的内心,我们的外部,我们的生活远远不如我们想象中那么放松、舒展、开阔。”

内容简介

《大雨如注》讲述的是,社会底层的大姚夫妇想把女儿姚子涵培养成“上等人”,为此,他们殚精竭虑,费尽心思。女儿也争气,学习、才艺样样名列前茅。如果这样发展下去,大姚夫妇的梦想指日可待。但美国少女米歇尔不经意间改变了这一切。米歇尔暑假做姚子涵的家教后,姚子涵性情开始变化,足球场上,大雨如注,两个少女朝着天空爆粗口。大雨过后,姚子涵病倒,醒来精神错乱,大姚夫妇望女成凤的美好愿望成了泡影。本书是毕飞宇近年来的中短篇小说集,收录了《大雨如注》《青衣》《玉米》《哺乳期的女人》《家事》《一九七五年的春节》等百花文学奖获奖作品。作品通过对日常生活的写照,剖析人性的深刻与复杂。

作者简介

毕飞宇,生于1964年,江苏兴化人,现为南京大学教授。20世纪80年代中期开始小说创作,著有《毕飞宇文集》四卷(2003),《毕飞宇作品集》七卷(2009),《毕飞宇文集》九卷(2015),代表作有短篇小说《哺乳期的女人》《地球上的王家庄》,中篇小说《青衣》《玉米》,长篇小说《平原》《推拿》。《哺乳期的女人》获首届鲁迅文学奖,《玉米》获第三届鲁迅文学奖,《玉米》获英仕曼亚洲文学奖,《平原》获法国《世界报》文学奖,《推拿》获第八届茅盾文学奖。作品有二十多个语种的译本在海外发行。精彩书评

在毕飞宇的作品中,人物、命运、细节等小说艺术的基本价值得到雄辩的确证和肯定,人的独特性格、人在生活中充满激情的梦想和斗争,构成了他的小说世界的基本动力。由此,毕飞宇准确地、富于历史深度地探讨和表现了处于现代化转型压力下的中国社会中生活的内在戏剧性和人的复杂的精神境遇。——第九届庄重文文学奖授奖词

毕飞宇的小说优雅而锐利地分析了人生满布梦想和伤痛的复杂境遇,呼应和表现着社会生活与内心生活的矛盾、焦虑,对人的激情和勇气做了富于诗性的肯定。他的文学探索逐渐形成了比较鲜明的风格:精悍、准确、具有反讽张力的语言,丰盈的细节,生动的、具有性格魅力的人物,对生活内在戏剧性的发现和想象,他的写作由此回归到小说艺术的基本审美理想。

——第二届冯牧文学奖授奖词

《大雨如注》的故事结构和结果跳脱出挑,叙事推演出人意表,在各种纠结和反复的思想碰撞中,毕飞宇以机智而有节制的语言,恰到好处地书写了成长中的少男少女们冲破成人构成的藩篱之过程,铺陈出对教育和被教育者未来的忧虑。

——第十六届百花文学奖授奖词

《大雨如注》在有限的空间里,通过一个个卑微的人物触摸到当下教育的大问题……荒诞中见深刻,其背后是作家的悲悯忧患之心,以及他对孩子投射的深切关注的目光。

——2013年度人民文学奖授奖词

目录

哺乳期的女人青衣

玉米

家事

一九七五年的春节

大雨如注

精彩书摘

《青衣》一

乔炳璋参加这次宴会完全是一笔糊涂账。宴会都进行到一半了,他才知道对面坐着的是烟厂的老板。乔炳璋是一个傲慢的人,而烟厂的老板更傲慢,所以他们的眼睛几乎没有好好对视过。后来有人问“乔团长”,这些年还上不上台了?炳璋摇了摇头,大伙儿才知道“乔团长”原来就是剧团里著名的老生乔炳璋,80年代初期红过好一阵子的,收音机里头一天到晚都是他的唱腔。大伙儿就向他敬酒,开玩笑说,现在的演员脸蛋比名字出名,名字比嗓子出名,乔团长没赶上。乔团长很好听地笑了笑。这时候对面的胖大个子冲着乔炳璋说话了,说:“你们剧团有个叫筱燕秋的吧?”又高又胖的烟厂老板担心乔炳璋不知道筱燕秋,补充说:“1979年在《奔月》中演过嫦娥的。”乔炳璋放下酒杯,闭上眼睛,缓慢地抬起眼皮,说:“有的。”老板不傲慢了,他把乔炳璋身边的客人哄到自己的座位上去,坐到乔炳璋的身边,右手搭到乔炳璋的肩膀上,说:“都快二十年了,怎么没她的动静?”乔炳璋一脸的矜持,解释说:“这些年戏剧不景气,筱燕秋女士主要从事教学工作。”烟厂老板一听这话直着腰杆子反问说:“什么景气?你说说什么景气?关键是钱。”老板向乔炳璋送出他的大下巴,莫名其妙地颁布了他的命令,说:“让她唱。”乔炳璋的脸上带上了狐疑的颜色,试探性地说:“听老板的意思,老板想为我们搭台��?”老板的脸上重又傲慢了,他一傲慢脸上就挂上了伟人的神情。老板说:“让她唱。”乔炳璋对小姐招招手,让她给自己换上白酒。炳璋捏着酒杯站起身,说:“老板可是开玩笑?”老板不仅傲慢,还严肃,一严肃就像做报告。老板说:“我们厂没别的,钱还有几个。——你可不要以为我们光会赚钱,光会危害人民的身体健康,我们也要建设精神文明。干了。”老板没有起立,乔炳璋却弓着腰站起来了。他用酒杯的沿口往老板酒杯的腰部撞了一下,仰起了脖子。酒到杯干。乔炳璋激动了。人一激动就顾不上自己的低三下四。乔炳璋连声说:“今天撞上菩萨了,撞上菩萨了。”

《奔月》是剧团身上的一块疤。其实《奔月》的剧本早在1958年就写成了,是上级领导作为一项政治任务交待给剧团的。他们打算在一年之后把《奔月》送到北京,献给共和国十周岁的生日。可是,公演之前一位将军看了内部演出,显得很不高兴。他说:“江山如此多娇,我们的女青年为什么要往月球上跑?”这句话把剧团领导的眼睛都说绿了,浑身竖起了鸡皮疙瘩。《奔月》当即下马。

严格地说,后来的《奔月》是被筱燕秋唱红的,当然,《奔月》反过来又照亮了筱燕秋。戏运带动人运,人运带动戏运,戏台本来就是这么回事。不过这已经是1979年的事了。1979年的筱燕秋年方十九,正是剧团上下一致看好的新秀。十九岁的燕秋天生就是一个古典的怨妇,她的运眼、行腔、吐字、归音和甩动的水袖弥漫着一股先天的悲剧性,对着上下五千年怨天尤人,除了青山隐隐,就是此恨悠悠。说起来十五岁那年筱燕秋还在《红灯记》中客串过一次李铁梅的,她高举着红灯站立在李奶奶的身边,没有一点铮铮铁骨,没有一点“打不尽豺狼决不下战场”的霹雳杀气,反倒秋风秋雨愁煞人了。气得团长冲着导演大骂,谁把这个狐狸精弄来了!?

但到了1979年,《奔月》第二次上马了。试妆的时候筱燕秋的第一声导板就赢来了全场肃静。重新回到剧团的老团长远远地打量着筱燕秋,嘟哝说:“这孩子,黄连投进了苦胆胎,命中就有两根青衣的水袖。”

老团长是坐过科班的旧艺人,他的话一言九鼎。十九岁的筱燕秋立马变成了A档嫦娥。B档不是别人,正是当红青衣李雪芬。李雪芬在几年前的《杜鹃山》中成功地扮演过女英雄柯湘,称得上红极一时。但是,在A档和B档这个问题上,李雪芬表现出了一位成功演员的得体与大度。李雪芬在大会上说:“为了剧团的明天,我愿意做好传帮带,我愿意把我的舞台经验无私地传授给筱燕秋同志,做一个合格的接力棒。”筱燕秋眼泪汪汪地和同志们一起鼓了掌。《奔月》被筱燕秋唱红了。剧组在各地巡回演出,《奔月》成了全省戏剧舞台上最轰动的话题。所到之处,老戏迷抚今追昔,青年人则大谈古代的服装。全省的文艺舞台“和其它各条战线一样”,迎来了他们的“第二个春天”。《奔月》唱红了,和《奔月》一样窜红的当然是当代嫦娥筱燕秋。军区著名的将军书法家一看完《奔月》就豪情迸发,他用苍松翠柏般的遒劲魏体改换了叶剑英元帅的伟大诗篇:“攻城不怕坚/攻戏莫畏难/梨园有险阻/苦战能过关”下面是一行行书落款:“与燕秋小同志共勉”。将军书法家把筱燕秋叫到了家中,他在抚今追昔之后亲自将一条横幅送到了筱燕秋的手上。

谁能料得到“燕秋小同志”会自毁前程呢。事后有老艺人说,《奔月》这出戏其实不该上。一个人有一个人的命,一出戏有一出戏的命。《奔月》阴气过重,即使上,也得配一个铜锤花脸压一压,这样才守得住。后羿怎么说也应当是花脸戏,须生怎么行?就是到兄弟剧团去借也得借一个。否则剧组怎么会出那么大的乱子,否则筱燕秋怎么会做那样的事?

……

用户评价

我很少见到一部作品能如此不留情面地撕开现代社会中“体面”的外衣,直视其下隐藏的那些脆弱和不堪。这本书的现实主义根基非常扎实,即使它偶尔穿插了一些近乎魔幻的意象,也都是为了更深层次地映照现实的荒谬。这本书最让我印象深刻的一点是,它成功地塑造了一个“反英雄”的群体。他们不是传统意义上的好人,有缺点,有阴暗面,甚至令人厌恶,但恰恰是他们的不完美,才让他们如此真实,如此具有共鸣性。我能感觉到,作者在创作这些人物时,是带着一种近乎悲悯的审视的。读到最后,我没有感到胜利的喜悦,也没有感到彻底的幻灭,只剩下一种淡淡的、理解的叹息。这本书仿佛是作者向我们递出的一面镜子,照出我们内心深处那些不愿承认的软弱和妥协。它更像是一次集体意识的扫描,记录了特定时代下,人们如何在巨大的社会结构面前,进行着无声的、徒劳的挣扎。

评分这本小说,说实话,初看书名《大雨如注》还以为会是那种描写江南烟雨朦胧、充满诗意的故事,结果呢,完全出乎意料!它给我带来的阅读体验,更像是一场突如其来的山洪暴发,措手不及,却又让人深深地陷进去,无法自拔。作者的叙事节奏把握得极妙,开篇像极了闷雷,酝酿着一股说不清道不明的压抑感,随着情节的推进,那股力量才真正爆发出来。我尤其欣赏其中对人物内心世界的刻画,那种微妙的情绪波动,细腻到让人仿佛能触摸到角色的皮肤。比如主人公在面临抉择时的那种矛盾挣扎,笔触之细腻,简直是教科书级别的。它不是那种让你读完会拍案叫绝的爽文,而是像陈年的老酒,初入口平淡,回味却悠长而复杂。这本书的结构就像一个精密的钟表,每一个齿轮——每一个场景,每一个对话——都紧密地咬合在一起,推动着故事走向一个不可逆转的终点。我读到一半的时候,甚至特意停下来,对着窗外发呆了很久,试图消化作者刚刚抛出来的那几个重磅炸弹。那种感觉,就像是被生活狠狠地推了一把,虽然疼,但清醒。

评分这本书的文字密度非常高,我几乎每一页都需要反复阅读两到三遍,不是因为看不懂,而是因为太想抓住那些稍纵即逝的精妙比喻和暗喻了。作者对环境的描写,简直达到了“移物换景”的境界。比如,他描述一个角色陷入困境时,会用天气、光线甚至空气的流动来烘托那种无望,而不是直接用形容词堆砌。这种“写意”的手法,高级感十足。我甚至觉得,这本书如果改编成电影,摄影师的工作量会非常大,因为每一个镜头都需要精确地捕捉到文字中暗示的那种情绪张力。而且,这本书的篇幅虽然不短,但完全没有注水的感觉,每一个段落都有其存在的必要性,仿佛是经过精密计算的数学公式。它探讨的主题很宏大——关于记忆的不可靠性,关于时间的单向性——但叙述方式却极其克制和内敛,让人在平静的叙述中感受到暗涌的巨大能量。这是一部需要耐心品味的佳作,绝对不适合在通勤路上匆匆翻阅。

评分读完这本书,我感觉我的世界观被某种看不见的力量轻轻地撬动了一下。它没有宏大的战争场面,没有惊天动地的阴谋,但它成功地将那些藏在日常琐碎和人际交往中的暗流汹涌,展现得淋漓尽致。作者的语言风格极其冷峻,但这种冷峻之中又蕴含着一种近乎残酷的温情。我特别喜欢它对“沉默”的处理。很多时候,人物之间没有激烈的争吵,只有漫长而令人窒息的沉默,但那沉默比任何呐喊都更有力量。这本书的对话设计堪称一绝,寥寥数语,便能勾勒出一个人的立场和性格的底色。我甚至开始怀疑,是不是生活中的我们,也总是在那些不经意间,做出了影响一生的决定,而当时我们却浑然不觉。这本书的后劲很大,读完很久了,每当夜深人静,那些人物的面孔、那些场景的氛围,还会时不时地跳出来提醒我,关于“选择”与“代价”的沉重议题。它不是一本可以轻松翻阅的消遣读物,更像是一次深刻的自我审视。

评分坦白说,我一开始对这种略显晦涩的文学作品是有些抗拒的,总觉得会读得云里雾里。然而,这本书的魅力就在于,它要求你主动去构建意义,而不是被动地接受。它像一幅抽象画,每个读者都能从中看到自己投射进去的影子。我个人认为,这本书的叙事视角切换得非常巧妙,它让我们一会儿站在高处俯瞰全局,一会儿又突然被拉到某个角色的肺腑之中,体会那种近乎绝望的渺小感。这种视角上的拉伸和收缩,极大地增强了故事的立体感。更难能可贵的是,它没有给出一个标准答案。当故事推进到高潮部分,那些复杂的道德困境摆在眼前时,我发现自己完全无法站队,因为作者成功地让每一个人物的行为逻辑都站得住脚,即使他们的行为在你看来是错的。这种对人性复杂性的深刻理解和呈现,让我对作者的敬意油然而生。这本书与其说是在讲一个故事,不如说是在探讨“存在”本身的悖论。

评分活动期间买的书,真不错!

评分是正品。

评分东西很好,发货很快,很实惠~

评分喜欢在京东买书真心实惠!

评分大爱京东 又快又好

评分感染人的一个个故事

评分大爱京东 又快又好

评分很便宜,很实惠!很便宜,很实惠!

评分感染人的一个个故事

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![险境生存(套装共4册) [The Worst-Case Scenario Ultimate Adventure] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11988615/57fdccebN918977d4.jpg)