具体描述

内容简介

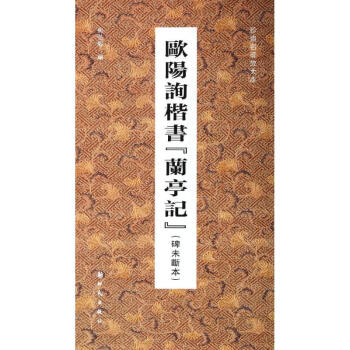

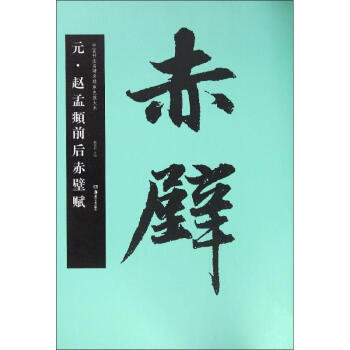

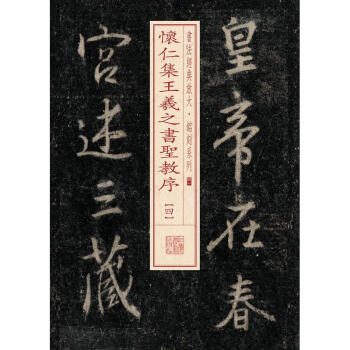

《字里行间》是“中华文化思索讲义丛书”的第四本。全书共分为四讲,首先讲“同文之前”,介绍了书法的基本定义、汉字的起源以及河洛文明为创造汉字与书写汉字所做的准备与贡献等内容。第二讲“同文求轨”,介绍了中华文化共同体之所以能够蓬勃发展、产生作用的原因,及它本身能让成员具有开放的文化观。同时该部分还介绍了篆书的产生、隶书对汉字的改变带来的影响。第三讲“工巧双飞”中介绍了楷书的出现、兴盛、特征与优长,以及楷书是如何突破牢笼走向草书,进而总结出唐草对唐代书法带来的贡献等内容。第四讲“互化同宗”中以书法为例,谈到了明朝的历史事件,进而谈到了清朝与明朝的文化的区别,介绍了明清著名的书家及其优秀的作品,进而使读者了解到“文治”的本质。

作者简介

陈绶祥,字大隐,号老餮,斋名无禅堂。1944年生,广西桂林人。1981年毕业于中国艺术研究院研究生部美术系,获学士学位。现任中国艺术研究院美术研究所副所长、研究生部美术系主任、博士生导师、院学术委员,享受政府特殊津贴,被中央电视台《东方之子》栏目评介为“文化学者”。

出版有《中国的龙》、《顾恺之》、《中国书画》、《遮蔽的文明》、《文心万象》、《陈绶祥画集》等十余本专著及个人画集,担任主编、编委并参加撰写的著作有《中国美术史》(十二卷)、《中国民间艺术全集》(十四卷)、《中国民间艺术》(二卷),并担任“九五”规划国家重大科研课题《中华艺术通史》(十四卷)副总主编。曾获社会科学研究基金一等奖、国家“五个一”工程奖。

20世纪80年代中期开始,倡导并发起“新文人画”,为“新文人画年展暨研讨会”活动的组织者与领导者,是重要的参展画家与理论代言人。

目录

目录

第一講

一、同文之前

二、河圖洛書

三、刻骨銘心

四、以柔克金

第二講

一、同文求軌

二、暴政同書筆畫起

三、法趣更高永暢行

四、韵律八法醉

第三講

一、工巧雙飛

二、以楷取範

三、衝破欄籠

四、巧意化瑕

第四講

一、互化同宗

二、歸一明理

三、武功之治

四、天意民心

尾聲

前言/序言

不少人將本册當成了簡單的中國書法發展史,也是也非,但都不如把它看成我對漢字符號記録變化的文化解讀。

民國的速衰正是他們不重武功文治、一味崇洋媚外的結果,如果讓康有爲當書畫理論家與書畫家,同時又讓孩子都去背《再别康橋》而不是《月是故鄉明》,讓老百姓把鹽説成“氯化鈉”、將水稱爲“一氧化二氫”,如果中國的現代化就是西裝革履加牛奶面包洋腔洋調,那有誰來做中國人呢!

漢語漢字才是中國文明文化,才是小學、漢學應該學習的。如果連漢語是説聽的聲音、漢字是寫看的符號都不知道,也分不清楚,要走“全世界拼音化文字的道路”,是不行的。

漢字是不與語音發生直接關聯的“志名符號”,五十六個民族以不同的地方語言説了幾千年,幾乎均靠漢字記録。中國是方言最多的國家,一直用漢字記載最長久恒定的知行史,難道還要聯合國頒布保護漢字與保護中國方言的“非物質文化遺產”的决定嗎?真是“癡人説夢”!

我不希望中央電視臺大説“屌絲”“雄起”的時髦之後,再説“有木有”與“傻逼”這種所謂的“中文”。

西方人愛説:一切歷史都是當代史。對於非文史哲專業的人也許如此,他們不明白歷史是彼時空的明智人類之認識記録,我則更傾向説:一切當代衹有真正變成“史”之後,才可謂“當代”。

時空不停滯,也永不重復,世界上既無兩片一模一樣的葉子,人也不可兩次跨過同一條河流,又哪有“實驗”可證的未來?漢字是以固定結構“圖式”來記載觀念與認識的,從彩陶上的“圖”到甲骨的刻紋等發展了近七千年,至今已形成了完善的記録與表述傳遞體系。但是更重要的是,它們造就了中華民族的“中國心”,人活一顆心的思維方式與思維途徑,這就是說,在任何一處的文化範疇中,衹要是以漢語和漢字爲基本聽視、爲基礎信息成長的人,他都會較其他文化中成長的人做得更快、更出色,更有利於那個“社會”。這不僅僅是勤奮的勞作,更有賴於他因漢語漢字形成的多方位、多時段的“賦、比、興”等思維。觀念决定戰略戰術,在歷史上這類統計與成果亦可證明這一點,否則唐三藏在南亞、鑒真在東瀛也不可能出人頭地了。

中國人的“心”乃“思之官”,而非“器官”。當現代物理發現“量子糾纏”時,我就想,他們終於懂得另一種文明“爲有源頭活水來”的“管道”了,而且我也早就意識到:這是“同體互動”的中國時代到了。有關量子無管道、無場態的“感應”,正如針灸一樣,“糾纏”不正是上古結繩記事的“糾結”“互纏”嗎?我已感到在“量子”的傳感、材料、應用上,中華文化更有優勢,果然量子傳遞的速度正是中國科研團隊測出的。漢字作爲人類符號的深入解讀,才是“和合星球”文治之本。

我們再看看生於清代同治年間,至今仍被奉爲書畫大師的齊白石與黄賓虹,他們都活到了中華人民共和國成立之後,皆八九十歲高齡仍名滿天下。齊白石一介布衣,工匠出身,詩書畫皆絶,以己之性命將文明傳至民間,是一個“波普派”藝術帶頭踐行人,以本份正宗“草間偷活”做出了不朽的自我抉擇。黄賓虹出身世家,以改良反叛立身,有節有氣而無力。半百後轉編撰,最後以筆墨爲器,塗抹掉一切固有的程式,首創“塗”之法,寓體、勢、趣、法于一“塗”之中,遠超西方“塗抹色相”之物“理”,然一切書畫之理論仍不離“六法”與“造化”,他是一個時髦的“解構派”藝術帶頭踐行人。以本身天賦、心性、行識,應付時代推移,此二人從未出國門,更不會外文西法,然而却預先超常地完成了那“波普”與“解構”的藝術發展規律,成爲率先完成超越“時髦”的先驅。我們細品他們的書畫作品與著作,才知他們爲何會受西方大師們的贊揚與佩服。

如果説現當代的書法,我以爲衹有齊白石、于右任、謝無量值得學習與細品,他們皆是詩文極佳的。而最了不起的詩人與書家,必推我們偉大的共和國締造者毛澤東,無論歷史如何,他的詩、書均代表了中華民族在這個時代的思行。

“書法”中許多漢語詞彙值得我們玩味,我衹能列舉一些日常使用的,它們都是從點畫横竪等筆畫與篇、章、行等結構布局中派生出來的,如:點化、打點、點子、點心、點石成金、點畫、界畫、勾畫、計劃、筆鋒、交鋒、出鋒、行行出狀元、布局、時局、局面、出局、當局者迷、章節、典章、規章、順理成章、斷章取義、排布、布置、開誠布公、擺布、星落棋布、按捺、撇開、撇清、撇去、提煉、提名、提神、提親、提防、提心吊膽、面命耳提、提純、攝魂勾魄、勾心鬥角、獨樹一幟、縱横、横絶太空、横溢、横掃、横列、横衝直撞、老氣横秋,等等。

將來的“字裹行間”不是所謂的書協主席决定的,我們能從這極少一部分常用詞彙的引申與思索的穎悟中,從幾千年的畫刻寫的經歷感悟中去創造新的作品與時代的軟硬件,這就是中華文化“字裹行間”“文治”的未來。

用户评价

这套《中华文化思索讲义丛书:字里行间》,初见书名,便觉一股深沉的学术气息扑面而来,仿佛带着古老智慧的沉淀,又饱含现代思想的探索。我尤其被“字里行间”这四个字所吸引,它暗示了这本书并非简单地罗列事实,而是要带领读者深入文本的肌理,去挖掘那些潜藏在文字表面之下的深刻含义。我一直相信,真正的文化理解,不在于知其然,更在于知其所以然,而这本书的名称恰好契合了这一点。我期待它能成为一把钥匙,为我打开通往中华文化深邃殿堂的大门,让我得以窥见那些被岁月尘封却依然熠熠生辉的思想光芒。在当今这个信息爆炸的时代,我们更容易被碎片化的信息所裹挟,而对于文化的宏大叙事和深层思考,往往显得力不从心。我希望这套丛书能够提供一个系统性的框架,帮助我理清思路,建立起对中华文化更清晰、更完整的认知。更重要的是,我希望它能激发我的独立思考能力,让我不再仅仅满足于接受前人的观点,而是能够在此基础上,形成自己独特的见解。这本书的到来,无疑是一次期待已久的精神旅程的开端,我已迫不及待地想沉浸其中,与那些伟大的思想进行一场跨越时空的对话。

评分我对《中华文化思索讲义丛书:字里行间》的感受,更像是一场在文字的迷宫中寻宝的旅程。作者并非是直接将宝藏呈现在我面前,而是为我指明了方向,然后耐心地引导我去探索。他提出的每一个观点,都如同一个线索,引导我深入到更广阔的文化领域。我常常会在阅读完某一个章节后,感到意犹未尽,想要继续深入研究。这种“钩子”式的写作手法,极大地激发了我的求知欲。我发现,这本书的内容,不仅仅是阅读,更是一种学习和探索的过程。作者所引用的史料和典故,我都尽可能地去查阅和理解,这让我不仅学到了书中的内容,更学到了如何去学习,如何去获取知识。这种知识获取能力的提升,对我来说,是比任何具体知识点都更加宝贵的收获。这本书,让我明白,真正的学习,从来都不是被动的接受,而是主动的探寻。

评分《中华文化思索讲义丛书:字里行间》最吸引我的一点,是它所传达的那种“温故而知新”的智慧。作者并非仅仅罗列历史事实,而是通过对古老文献的深入解读,去发掘其中蕴含的普适性真理。他能够从古人的智慧中,提炼出能够指导我们当下生活的启示。我尤其欣赏他对一些看似“过时”的观念的重新解读,他能够发现其中蕴含的深刻洞察,并将其与现代社会的现实相结合。这种“穿越古今”的视角,让我对中华文化的理解,不再局限于历史的陈迹,而是看到了它在当下的生命力和现实意义。在阅读的过程中,我常常会因为作者对某个古代思想的精辟阐释而产生共鸣,仿佛与那位古人进行了一次心灵的交流。这本书,让我看到了中华文化的生命力,也让我更加坚信,古老的智慧,依然能够为我们解决当下的困惑提供重要的指引。

评分《中华文化思索讲义丛书:字里行间》带给我的,是一种前所未有的文化体验。它不像某些导览式的书籍,仅仅罗列文化成就,而是深入到文化的内核,去探究其精神的根源和演变的脉络。作者并非站在高处,以一种居高临下的姿态审视文化,而是以一种平等甚至略带谦逊的姿态,与读者一同走进中华文化的历史长河。我特别喜欢他对于一些文化现象的“反思”式解读,他敢于质疑那些被奉为圭臬的定论,敢于提出不同寻常的见解。这种批判性的精神,在我看来,是真正推动文化向前发展的重要动力。在阅读的过程中,我常常会因为作者对某个细节的独到剖析而拍案叫绝。他能够捕捉到那些容易被忽略的细微之处,并从中解读出深刻的文化信息。这让我明白,文化并非是静止的,它是在不断地流动和演变中,在每一个时代的“字里行间”中,都有着新的生命力和新的解读。这本书,让我更加敬畏中华文化的博大精深,也让我更加期待自己能够在其中找到属于自己的那一份理解和感悟。

评分对于《中华文化思索讲义丛书:字里行间》,我最大的感受是它打破了我对学术著作的刻板印象。我原以为,以“思索讲义”为名,内容定然是枯燥乏味的学术论文集,充斥着晦涩难懂的术语和繁复的引证。然而,当我真正投入阅读时,我才发现自己大错特错。作者的文笔流畅而富有张力,他能够将复杂的文化现象,以一种极为生动和易于理解的方式呈现出来。即便是一些我之前认为难以触及的哲学概念,在作者的解读下,也变得清晰明了,仿佛就在我眼前活了起来。这种将学术深度与大众接受度完美结合的能力,着实令人赞叹。更让我惊喜的是,书中并非一味地灌输知识,而是处处激发读者的思考。作者提出的许多问题,都极具启发性,它们引导我跳出固有的思维模式,从更广阔的视角去审视中华文化的方方面面。有时,我会因为作者的某个观点而陷入沉思,甚至与书中的观点进行辩论。这种智识上的互动,是我在阅读中最为享受的部分。它让我感觉自己不仅仅是一个被动的接受者,更是一个积极的参与者,一个与作者共同探索文化奥秘的同行者。

评分我一直认为,要真正理解一个民族的文化,就必须深入其语言的肌理,去感受其文字的温度。而《中华文化思索讲义丛书:字里行间》恰恰抓住了这一点,它不仅仅是将文字作为内容的载体,更是将文字本身视为一种研究的“对象”。作者在书中,时常会从某个汉字、某个词语、某个成语的演变和流传中,解读出深厚的文化意涵。这种“溯源”式的解读方式,让我耳目一新。它让我意识到,那些我们习以为常的文字,其实承载了千年的智慧和历史的积淀。通过对这些“字里行间”的细致挖掘,我仿佛能够看到历史的年轮在文字上清晰地刻印。这种方法,不仅能够加深我对中华文化的理解,更能让我领略到汉语言文字本身的独特魅力。在阅读的过程中,我时常会主动去查阅一些古籍,去印证书中所述,这种互文式的阅读体验,让我仿佛置身于一个巨大的文化知识网络之中。这本书,无疑为我打开了通往古老智慧宝库的一扇新的大门。

评分拿到《中华文化思索讲义丛书:字里行间》这本书,我首先被其精美的装帧和考究的排版所吸引,这似乎预示着它并非一本寻常的读物。而当我开始阅读时,我发现这种预感是准确的。作者的文字,如同行云流水,又如刀刻斧凿,每一个字都恰到好处,没有一丝的冗余。他能够将极其复杂和深奥的文化概念,用最简洁、最生动的语言表达出来,仿佛将抽象的灵魂具象化。我时常会在阅读中,因为作者的某个比喻、某个譬喻而拍案叫绝,感到一种深深的智识上的愉悦。这种对语言的极致运用,本身就是一种艺术。这本书,不仅是思想的盛宴,更是语言的享受。它让我意识到,好的文化解读,离不开精妙的语言表达。作者在这方面所展现出的功力,令我由衷的钦佩。

评分翻开这本《中华文化思索讲义丛书:字里行间》,一股股浓郁的墨香便扑面而来,仿佛穿越了时光的尘埃,将我带回了那个文人墨客辈出的年代。书中的内容,乍一看去,似乎是在讲述那些我们耳熟能详的历史典故和文化符号,但细细品味,却能感受到作者那颗沉静而敏锐的心。他并非只是简单地复述,而是将那些看似陈旧的元素,用一种全新的视角重新审视,挖掘出其中蕴含的时代精神和人文关怀。我尤其欣赏作者在论述过程中那种抽丝剥茧般的细腻笔触,他能够从一个极小的切入点,延展出对整个文化体系的深刻洞察。这让我不禁联想起那些经典的文化评论,它们往往能够以小见大,以片面之见窥见全局,而这本书无疑也具备了这样的潜力。在阅读的过程中,我时常会停下脚步,回味作者的文字,思考他所提出的观点。这种慢下来的阅读体验,在快节奏的现代生活中尤为珍贵。它让我有机会深入地与文字进行交流,与作者的思想产生共鸣,甚至挑战自己的固有认知。我坚信,一本真正好的书,不仅是知识的载体,更是思想的启迪者,而《字里行间》显然属于后者,它正以一种温润而有力的方式,影响着我对中华文化的理解。

评分《中华文化思索讲义丛书:字里行间》,给我最大的震撼,在于它所展现出的那种跨越时空的对话感。作者并非仅仅讲述过去的辉煌,而是将古老的智慧与当下的现实紧密地联系起来。他会在解读古代经典的时候,巧妙地引入当代的社会现象和哲学思考,让那些古老的论述,焕发出新的生命力。这种“古为今用”的叙事方式,让我觉得中华文化并非是一成不变的教条,而是充满活力的、能够不断自我更新的生命体。在书中,我看到了作者对当下社会问题的深刻关切,以及他试图通过对中华文化的深刻理解,来寻找解决这些问题的“答案”的努力。这种将学术研究与社会责任相结合的态度,让我倍感敬佩。它让我相信,真正的文化研究,不应仅仅停留在象牙塔内,更应走出书斋,去影响和塑造我们的生活。这本书,让我看到了中华文化在现代社会依然能够发挥的重要作用,也激发了我参与到文化传承与创新的热情之中。

评分《中华文化思索讲义丛书:字里行间》,是一本能够“入心”的书。它不像某些教科书那样,只是机械地传授知识,而是能够触及读者的心灵深处,引发情感的共鸣。作者在讲述文化故事的时候,常常会融入自己真挚的情感和深刻的体悟。他并非是一个冷冰冰的知识传递者,而是一个有血有肉、有情感的思考者。我时常会在阅读中,因为作者的某个观点而感到感动,甚至落泪。这种情感上的连接,让我觉得与作者之间建立了一种深厚的信任。我愿意跟随他的脚步,去探索中华文化的奥秘,去感受那份深沉的民族情感。这本书,让我看到了中华文化不仅仅是理性层面的认知,更是感性层面的体验。它让我更加珍视自己所拥有的文化根源,也更加理解了“家国情怀”的真正含义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有