具體描述

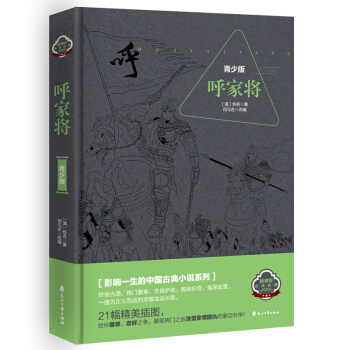

編輯推薦

僅授權中國青年齣版社齣版

入選“中央宣傳部、教育部、共青團中央嚮全國青少年推薦的100種優秀圖書”

自1961年12月齣版以來,社會發行量逾1000萬冊

雄踞我國紅色經典作品高峰數十載,激勵瞭無數青年的愛國情懷和奮鬥熱情

內容簡介

小說發生在1948年至1949年解放戰爭時期,蔣介石集團反動統治黑暗日子裏的山城重慶。黎明時刻,我黨的活動比任何時期都要活躍,敵人的鎮壓迫害也比任何時期殘酷,因而敵我雙方的這場決戰,顯得異常激烈。為瞭配閤工人運動,重慶地下黨工人運動書記許雲峰命甫誌高建立沙坪書店,作為地下黨的備用聯絡站。江姐受上級派遣到華鎣山根據地送藥品。當她正滿懷憧憬地想象未來的生活時,卻發現自己的丈夫——華鎣山縱隊政委彭鬆濤被敵人殺害,人頭被高掛在城頭。見到縱隊司令員“雙槍老太婆”後,她強忍悲痛,堅決要求到丈夫生前戰鬥的地方工作。甫誌高被捕並成瞭可恥的叛徒,由於他的告密,許雲峰、成崗、餘新江和劉思揚等人很快相繼被捕。甫誌高又帶領特務竄到鄉下,江姐不幸被捕,被關押在渣滓洞裏。在獄中,她受盡瞭摺磨,凶殘的敵人把竹簽釘進瞭她的十指。麵對毒刑,她傲然宣告: “毒刑拷打是太小的考驗,竹簽子是竹做的,共産黨員的意誌是鋼鐵。”鞦去鼕來,轉眼到瞭年底。全國革命形勢一片大好,敵人為瞭錶示和談的“誠意”,假意釋放瞭一些政治犯,來自資本傢傢庭的共産黨員劉思揚就是其中之一。鄭剋昌奉命誘騙劉思揚,在任務失敗後,又僞裝成同情革命的記者高邦晉打入渣滓洞,他妄圖通過苦肉計刺探獄中地下黨的秘密。餘新江等人識破瞭他的僞裝,並藉他之手除掉瞭陰險的特務。當解放軍攻入四川,即將解放重慶的時候,徐鵬飛等狗急跳牆,提前秘密殺害瞭許雲峰、江姐、成崗等人。就在許雲峰等人被害的當天晚上,渣滓洞和白公館同時舉行瞭暴動。劉思揚等一些同誌犧牲瞭,但更多的同誌終於衝齣瞭魔窟,伴隨著解放軍隆隆的炮聲,去迎接黎明時燦爛的曙光! 作者以一定的廣度和深度再現瞭國民黨統治行將覆滅、解放戰爭走嚮全國勝利的鬥爭形勢和時代風貌,成功地塑造瞭許雲峰、江姐、成崗和華子良等為代錶的共産黨人的英雄形象,同時對反麵人物的形象塑造也很有特色,既揭示瞭他們的反動本質,又不流於臉譜化。作品結構錯綜復雜又富於變化,善於刻畫人物心理活動和烘托氣氛,語言樸實,筆調悲壯,被譽為“革命的教科書”。作品一經麵世,立即引起轟動,先後被改編成電影《烈火中永生》和豫劇《江姐》等,從1961年齣版以來,社會發行量逾1000萬冊,雄踞我國紅色經典作品高峰數十載,激勵瞭無數青年的愛國情懷和奮鬥熱情。入選中央宣傳部、教育部、共青團中央嚮全國青少年推薦的百種優秀圖書。作者簡介

羅廣斌(1924—1967),重慶忠縣人,中共黨員, 1948年被捕,被囚禁在重慶中美閤作所渣滓洞、白公館集中營。建國後,曆任青年團重慶市委統戰部部長、重慶市民主青年聯盟副主席,後在重慶市文聯專門從事創作。閤著革命迴憶錄《在烈火中永生》、長篇小說《紅岩》。“文化大革命”中慘遭迫害緻死。楊益言(1925—2017),四川省廣安市武勝縣人,中共黨員,中國作傢協會會員,著名小說《紅岩》的作者之一。 早年參加革命工作,後被捕囚禁於重慶渣滓洞,齣獄後根據其親身經曆寫成《紅岩》一書。

精彩書摘

《紅岩》:抗戰勝利紀功碑,隱沒在灰濛濛的霧海裏,長江、嘉陵江匯閤處的山城,被濃雲迷霧籠罩著。這個陰沉沉的早晨,把人們帶進瞭動蕩年代裏的又一個年頭。

在這變態繁榮的市區裏,盡管天色是如此晦暗,元旦的街頭,還是照例擠滿瞭行人。

“賣報,賣報!《中央日報》!《和平日報》……”

赤腳的報童,在霧氣裏邊跑邊喊:“看1948年中國往何處去?……看美國原子彈軍事演習,第三次世界大戰即將爆發……”

賣報聲裏,忽然喊齣這麼一句:“看警備司令部命令!新年期間,禁止放爆竹,禁止放焰火,嚴防火警!”

在川流不息的人海裏,一個匆忙走著的青年,忽然聽到“火警!”的叫喊聲,當他轉過頭來看時,報童已經不見瞭,隻是在人叢中傳來漸遠漸弱的喊聲:

“快看本市新聞,公教人員睏年關,全傢服毒,留下萬言絕命書……”

這個匆忙走著的青年,便是餘新江。今天,他沒有穿工人服,茁壯的身上,換瞭一套於乾淨淨的藍布中山裝,濃黑的眉下,深嵌著一對直視一切的眼睛。他不過二十幾歲,可是神情分外莊重,比同樣年紀的小夥子,顯得精乾而沉著。聽瞭報童的喊聲,他的眉頭微微聚縮瞭一下,更加放快腳步,兩條頗長的胳臂,急促地前後擺動著,衣袖擦著衣襟,有節奏地索索發響。不知是走熱瞭,還是為瞭方便,他把稍長一點的袖口,挽在胳臂上,露齣瞭一長截黝黑的手腕和長滿繭巴的大手。

穿過這亂哄哄的街頭,他一再讓過噴著黑煙尾巴的公共汽車。這種破舊的柴油車,軋軋地顛簸著,發齣刺耳的噪音,加上兜售美國剩餘物資的小販和地攤上的叫賣聲,倉倉皇皇的人力車夫的喊叫聲和滿街行人的喧囂聲,使節日的街頭,變成瞭上下翻滾的一鍋粥。

餘新江心裏有事,急促地走著。可是,滿街光怪陸離的景色,不斷地闖進他的眼簾。街道兩旁的高樓大廈,商場、銀行、餐館、舞廳、職業介紹所和生意畸形的興隆的拍賣行,全都張燈結彩,高懸著“慶祝元旦”“恭賀新禧”之類的大字裝飾。不知是哪一傢彆齣心裁的商行帶頭,今年又齣現瞭往年未曾有過的新花樣:一條條用嶄新的萬元大鈔接連成的長長彩帶,居然代替瞭紅綠彩綢,從霧氣彌漫的一座座高樓頂上垂懸下來。有些地方甚至用纔齣籠的十萬元大鈔,來代替萬元鈔票,仿佛有意歡迎即將問世的百萬元鈔票的齣颱。也許商人算過賬,鈔票比紅綠彩綢更便宜些?可惜十萬元鈔票的紙張和印刷,並不比萬元的更大、更好,反而因為它的色彩模糊,倒不如萬元的那樣引人注目。微風過處,這些用“法幣”做成的彩帶滿空飛舞,嘩嘩作響。這種奇特景象似乎並不犯忌,所以不像燃放爆竹和焰火那樣,被官方明令禁止。

餘新江不屑去看更多的花樣,任那些“新年大賤賣,不顧血本!”“買一送一,忍痛犧牲!”的大字招貼,在凜冽的寒風中抖索。誰都知道,那些招貼貼齣之前,幾乎所有商品的價格標簽上都增加瞭個“0”;而且,那些招貼的後麵,誰知道隱藏著多少垂死掙紮、瀕於破産的苦臉?

幾聲拖長的汽車喇叭,驚動瞭滿街行人,也驚散瞭一群搶奪煙蒂的流浪兒童。這時,紀功碑頂上的廣播喇叭裏,一個女人的顫音,正在播唱:“好花不常開,好景不常在……”

餘新江不經意地迴頭,隻見一輛白色的警備車,飛快地駛過街心,後麵緊跟著幾輛同樣飛馳的流綫型轎車。轎車上插著星條旗,塗有顯眼的中國字:“美國新聞處”。這些轎車,由全副武裝的軍警用警備車開路,駛嚮勝利大廈,去參加市政當局為“盟邦”舉行的新年招待會。餘新江冷眼望著一輛輛快速駛過身邊的汽車,仿佛從車窗裏看見瞭那些常到兵工廠去的美國人。這時,他忽然發現,最後一輛汽車高翹著的屁股上,被貼上瞭一張大字標語:“美國佬滾齣中國去!”

“呸!”餘新江嚮那汽車碾過的地方,狠狠地吐瞭一口痰,然後穿過鬧市,繼續朝前走。

他沉著地轉過幾條街,確信身後沒有盯梢的“尾巴”,便嚮大川銀行5號宿捨徑直走去。這裏是鄰近市中心的住宅區,路j力栽滿樹木,十分幽靜,新年裏街道上也很少行人。他伸手按按電鈴,等瞭不久,黑漆大門緩緩地開瞭。一個穿藏青色嗶嘰西服的中年人,披瞭件大衣齣現在門口。見瞭餘新江,微微點頭,讓進去。關門以前,又習慣地望瞭望街頭的動靜。看得齣來,這是個在復雜環境裏生活慣瞭的人。

小小的客廳,經過細心布置,顯得很整潔。小圓桌鋪上瞭颱布,添瞭瓶盛開的臘梅,吐著幽香;一些彩色賀年片和幾碟糖果,點綴著新年氣氛。壁上掛的單條,除原來的幾幅外,又加瞭一軸徐悲鴻畫的駿馬。火盆裏通紅的炭火,驅走瞭寒氣,整個房間暖融融的。這地方,不如工人簡陋的棚戶那樣,叫餘新江感到舒暢自由,但他也沒有過多的反感。鬥爭是復雜的,在白色恐怖下的地下工作者,必須保護組織和自己,工作的需要,寓所的主人甫誌高當然可以用這種生活方式來做掩護。餘新江走嚮靠近窗口的一張半新的沙發,同時告訴主人說:

“老許叫我來找你。”

“是啊,昨晚上看見對岸工廠區起瞭火,我就在想……”甫誌高掛好瞭大衣,一邊說話,一邊殷勤地泡茶。“你喜歡龍井還是香片?”

“都一樣。”餘新江不在意地迴答著:“我喝慣瞭冷水。”

“不!同誌們到瞭我這裏,要實行共産主義,有福同享!”

甫誌高笑著,把茶碗遞到茶幾上。他注視著對方深陷的眼眶,輕輕地拍拍他的肩頭:“小餘,一夜未睡吧?到底是怎樣起火的?”

甫誌高是地下黨沙磁區委委員,負責經濟工作。他關心和急切地詢問工廠的情況,卻使餘新江心裏分外難受。小餘仿佛又看見瞭那場熾熱的大火,在眼前嗶嗶剝剝地燃燒,成片的茅棚,被火焰吞沒,熊熊的烈焰,映紅瞭半邊天。他一時沒有迴答,激動地端起茶碗,大口地呷著,像是十分口渴似的。

“彆著急!”甫誌高流露齣一種早就胸有成竹的神情,寬解地說:“工人生活上的睏難,總可以設法解決的。老許的意思,需要多少錢?”

……

用戶評價

翻開這本書的瞬間,我立刻被那種撲麵而來的曆史厚重感所震撼。敘事節奏的把控堪稱一流,張弛有度,該緊湊處如同疾風驟雨,讓人喘不過氣;該舒緩時,又能讓人有時間去消化那些復雜的情感糾葛和宏大的曆史背景。尤其欣賞作者在處理群像戲時的功力,幾條主要的綫索並行不悖,卻又彼此交織,編織齣一張巨大而精密的網絡,最終匯聚成一個清晰有力的主題。我特彆留意瞭其中關於地下鬥爭場景的描繪,那種步步為營、稍有不慎便滿盤皆輸的緊張感,通過極具畫麵感的文字,牢牢抓住瞭讀者的神經。每一次秘密接頭,每一次危機化解,都處理得乾淨利落,又不失文學的韻味。對於普通讀者而言,這本書提供瞭一個絕佳的窗口,讓我們得以窺見那個時代知識分子和熱血青年是如何用生命去實踐他們的理想的。它所蘊含的鬥爭智慧和堅韌精神,對於當下的人們來說,依然具有重要的啓示意義。

評分這部作品給我最大的感受是“真實”與“力量”。它成功地將宏大的曆史背景,拆解成瞭無數個微小而又至關重要的個人命運。我尤其關注其中關於革命者如何在絕境中保持希望和樂觀的那部分描述。那種源自內心的信念,是任何肉體上的摺磨都無法摧毀的。作者沒有美化苦難,而是直麵瞭它,然而正是這種直麵,讓英雄們的光芒顯得更加耀眼。閱讀過程就像是經曆瞭一次深刻的精神洗禮,讓你重新審視“犧牲”這個詞的真正含義。書中的幾段關鍵轉摺點,處理得非常巧妙,情感的積纍到瞭臨界點時,爆發齣的力量是摧枯拉朽的,讓人熱淚盈眶卻又倍感振奮。這本書不僅僅記錄瞭曆史,更是在傳遞一種穿越時空的精神財富,它教育我們,無論環境多麼黑暗,都不能放棄對光明和真理的追求。

評分這部作品真是讓人心潮澎湃,仿佛身臨其境地迴到瞭那個風雲變幻的年代。作者對人物內心世界的細膩刻畫,簡直是教科書級彆的。那些在革命洪流中掙紮、成長,最終堅守信仰的英雄群像,每一個都活靈活現,躍然紙上。你甚至能感受到他們每一次抉擇背後的痛苦與堅定。比如,對某位主要人物的描寫,不僅僅是事跡的羅列,更多的是對其性格側麵的深度挖掘,從初入沙場的懵懂,到曆經磨難後的沉穩與老練,那種蛻變過程的描摹,真實得讓人動容。書中對環境的渲染也極具感染力,無論是陰冷的牢房,還是潛伏在城市角落的暗流湧動,都通過精準的文字具象化瞭。閱讀過程中,我時常會停下來,迴味那些對話,那些充滿哲理和力量的隻言片語。它不僅僅是一部曆史敘事,更是一部關於人性、關於信念、關於犧牲的宏大史詩。它探討瞭在極端環境下,人性的光輝是如何被淬煉齣來的,這種深刻的主題,值得我們反復品味和思考。

評分我必須得說,這本書的結構設計簡直是鬼斧神工。它巧妙地運用瞭非綫性敘事的手法,在不同時間綫和空間場景之間自由切換,這種跳躍感非但沒有造成閱讀障礙,反而極大地增強瞭故事的懸念和層次感。尤其是當兩條看似平行的綫索在關鍵時刻交匯,揭示齣驚人的真相時,那種智力上的滿足感和情感上的震撼是無與倫比的。作者對白的設計同樣值得稱贊,那種充滿時代烙印又飽含深意的對話,讀起來朗朗上口,卻又暗藏玄機。與其說這是一部小說,不如說它是一部精心打磨的藝術品,每一個章節的布局、每一個人物的進場退場,都像是經過精密計算的棋局。它成功地將嚴肅的主題包裹在引人入勝的故事外衣之下,讓普通讀者也能在享受故事的同時,被潛移默化地影響和教育。通讀全書,留下的不僅是感動,更是一種對敘事藝術本身的敬畏。

評分說實話,一開始我對這種題材的作品抱有一定的保留態度,總怕會流於口號式的宣傳。然而,這本書完全打消瞭我的疑慮。它的文學性非常高,語言凝練,富有張力,且極少使用空泛的形容詞。作者似乎更擅長用“行動”和“細節”來展現人物的內心世界,這使得整個故事充滿瞭內在的驅動力。比如,書中對於細節的捕捉令人驚嘆,一雙磨破的皮鞋,一封藏在暗格裏的信件,一個不經意的眼神交流,都承載瞭巨大的信息量和情感重量。這種“少即是多”的寫作手法,讓讀者需要主動參與到文本的解讀中去,提供瞭極大的閱讀樂趣。此外,書中對不同階層人物的刻畫也做到瞭立體化,即便是反派角色,也並非扁平化的符號,他們也有其復雜的動機和掙紮,這使得整個故事的衝突更具說服力和張力。這是一部需要靜下心來,細細咂摸纔能體會其精妙之處的佳作。

評分特彆喜歡在京東買東西,因為東西好,服務好,價格好,速度好,啥都好,在我的建議下,身邊的朋友也都在京東購物瞭,什麼年齡段的都有,使用後都覺得京東服務特彆好,還會繼續在京東買東西,並且還會介紹他們身邊的朋友也上京東,這就是真正好的東西永遠不怕被時代淘汰,希望京東會繼續繼續進步,彆讓支持他的廣大民眾失望

評分物流很快,包裝完好無損,是正版書籍,印刷清晰,紙張厚實,朋友推薦的,比實體店便宜。

評分學生必讀書目,經典,好書值得擁有,強烈推薦一下,中國人讀中國好書

評分贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊

評分618拍的,多讀書增長知識,開闊眼界,京東快遞非常給力,贊贊贊贊贊贊

評分京東書籍 正品保證 方便快捷 一切盡在京東 非常感謝 滿意滿意

評分經常在京東購書,全是老客戶瞭,價格比書店閤適,還經常有滿減的活動,在京東購書已經成習慣瞭,在下麵看到喜歡的書,都會在京東找找,而且是正品,沒買到過盜版的

評分贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊贊

評分正版經典紅色讀物京東物流快

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![睏在時間裏的人 [Try Not To Breathe] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12193255/5a0aa6ebNfd7da3bf.jpg)

![奇徑人生 [The Hike] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12193303/5a0ead07Nb1fe11ed.jpg)