具体描述

编辑推荐

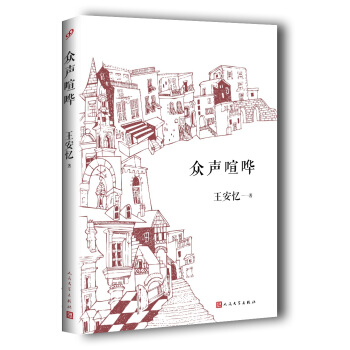

王安忆再写上海滩市井小民传奇

既如《长恨歌》一样细腻写实

又充满虚空玄幻和清澄禅机

内容简介

王安忆再写上海滩市井小民传奇

既如《长恨歌》一样细腻写实

又充满虚空玄幻和清澄禅机

“其实他们(主人公)生活得很有诗意。他们之间有一种邂逅,他们之间的关系很抒情。”

——王安忆

《众声喧哗》包括茅盾文学奖得主王安忆创作的小说《众声喧哗》以及6部短篇小说《爱套娃一样爱你》、《释梦》、《林窟》、《恋人絮语》、《闪灵》、《游戏棒》。

《众声喧哗》写的是市井小民,延续王安忆在《长恨歌》中写实的细腻笔触。

妻子去世后为排遣寂寞开了一爿小小纽扣店的欧伯伯,高大俊拔、有些口吃、在妈妈姐姐们的宠溺中长大的年轻保安“囡囡”,离家出走、泼辣能干的东北女人六叶,在上海滩喧哗和光怪陆离的背景里,上演了一段市井传奇。喧嚣中有静寂,卑微中有真实生活的质地;绵密的写实中,又超拔而出清澈禅机。

作者简介

王安忆

生于1954年,1969年初中毕业,1970年赴安徽插队,1972年考入江苏省徐州地区文工团,1978年调回上海,在《儿童时代》社任编辑。1980年参加中国作协第五期文学讲习所学习,同年年底学习结束回原单位。1987年进上海作家协会任专业作家,2004年调入复旦大学任中文系教授至今。

精彩书评

写写生活在市中心的边缘上海人

在《众声喧哗》里,走在读者面前的是人物,在他们的背后若隐若现的一条线是上海的历史,但在她的笔下没有世博会,没有高楼大厦、大桥的落成,有的只是小马路上来来往往的小人物,所以王安忆说,“我不敢说是为上海做编年史,而是我一贯的写作所生发出来的心得。”尽管如此,这部小说还是有个大背景,王安忆说,“就是在市中心那些落魄的上海人。在上海充满了来自外乡、年轻和充满活力的人,大部分上海人已经不在中心城区,你在市中心听到的讲上海话的人,有一些是边缘的上海人。这也象征着,这座城市在更新着它的阶层。”

城中边缘的老上海人,富有生机的外乡人,这样的题材在王安忆之前的写作中也曾处理过,王安忆说,“我在《骄傲的皮匠》里,也是写外乡人,这些外乡人慢慢进入这座城市,而且很有生机。他们从很低的阶层开始劳作,慢慢把这座城市原来的市民挤出去。”

“我关注的都是很边缘的人”

《众声喧哗》、《骄傲的皮匠》或者王安忆其他中短篇小说,作家写的都是上海人家熟悉的里弄、小区、街道和小人物,没有太多浪漫和传奇,只是描写他们的生存状态。在《收获》上同时读到王安忆的《众声喧哗》和贾平凹的《带灯》,给人以这两个作家生活在不同国家的错觉。“我作品里关注的都是很边缘的人。曾有领导对我们说,上海这么发达,股市这么红火,怎么不反映上海?其实,这样的"主流"进入不了我们的审美视野,美学关注的是这样的个体,独特的存在。”在王安忆看来,像《众声喧哗》中欧伯伯、年轻保安这样的人,别看他们很边缘,小人物,“其实他们生活得很有诗意。他们之间有一种邂逅,他们之间的关系很抒情,而一些老板一样的"主流"我倒觉得生活得像机器一样的,和员工、下属的关系是一种决定性的关系。”

在《众声喧哗》里,和王安忆其他众多作品一样,没有太多传奇、浪漫、惊险等元素,有的只有上海热气腾腾的生活,“我觉得还是有故事的。我从1990年代的写作,开始重视故事,但我写的故事里没有浪漫史,虽然也有戏剧冲突,但冲突以常态化表现。比如老人和保安的小世界里,他们的关系建立是这个故事的先决条件,然后来了个外来者,这就是戏剧冲突。然后这个女人又离开了,又是一个冲突。但由于这个女人的到来,实际上把她的世界带了进来。在我的小说里,只有《长恨歌》是有传奇的,大部分情况下都没有传奇。《天香》的传奇拉的时间那么长,很多人觉得太慢了。”“我现在在向故事妥协。小说要讲故事,讲得好听。小说生来不是伟大的,是世俗的。”

为了写《众声喧哗》里七浦路批发服装的片段,王安忆还真的在夏日去了趟七浦路,她在那里感受到的拥挤、喧嚣、蒸腾等感受都写到了小说里。“感觉那里是一个很蒸腾的世界。”

“欧伯伯通过数纽扣获得内心的平静,我则是通过写作”

在这本书中还收入了王安忆这些年写的6个短篇小说,《爱套娃一样爱你》、《释梦》、《林窟》、《恋人絮语》、《闪灵》、《游戏棒》,这些短篇小说很难用标准的故事去定义,在很多时候连故事的主人公你都难以寻觅,但冲突、抒情、挣扎、叹息还是一点点渗透出来。“虽然没有很具体的人物和情节,但还是小说,因为它是虚构的,抽象的故事,有个推理的过程。写的都是爱情,都与一种物有关。”

“这几个短篇倒有故事,*早一篇是《爱套娃一样爱你》,这篇小说起初不是我想写的,当时有一个很奇怪的机会,英国一家著名钻石公司在亚洲营销产品,找了7位女作家写短篇小说,主题主要跟爱情故事有关就行,稿费很高。等我写好的时候,因为经济不好,这个营销计划取消了。但这部以"套娃"为主题的创作,让我觉得非常好,所以在后面几年写了几篇,包括收入在《众声喧哗》中的几篇。我刚刚给编辑又交了两篇,我觉得这种写作方式挺好。”

所以在她看来,这6篇短篇小说虽然很短,虽然只是每次写长篇前的练笔,但依然是一袭大衣上不可或缺的纽扣。王安忆生活简单规律,每天上午写作,下午大量阅读,写作对她就像吃饭、睡觉一样,不写就觉得不舒服。“欧伯伯通过数纽扣获得内心的平静,我则是通过写作。”

摘自《东方早报》 作者:石剑峰

目录

众声喧哗爱套娃一样爱你

释梦

林窟

恋人絮语

闪灵

游戏棒

精彩书摘

女人声称来自东北,名叫六叶,年龄在二十七岁。透过厚厚的脂粉,可见出一张窄瘦的脸,单睑的眼睛,

梢很长,像要斜到太阳穴上了,就有一种狐相。身材也是瘦长,但明显是长出在腰。她的衣着往往上下不衔接,上衣短,边缘垂着流苏、珠串、金银片,裤腰或裙腰则很低,多是蕾丝装饰,在丝丝缕缕、叮叮当当的绰约中,那一段长腰显得很神秘。她不够顺眼,却也不难看,而是让人不习惯,质疑了以和谐为标准的传统美学观念。即便是欧伯伯这样洞察人世,也有些拿不定。有一回,他对年轻保安说,六叶——他屈指作出“六” 的手势——六叶是乡下人; 又有一回,他伸手作出“六”——是狐媚!年轻保安这就听不了。看着保安纳闷的眼睛,欧伯伯一个字一个字地说道:你,当心!保安明白了,不禁红了脸,缩回脖子,看向别的地方。但到了再下回,欧伯伯又说六叶,他向保安推出“六”的手势——乡下人。年轻保安对六叶的评价就要简单得多,他认为六叶——他也跟欧伯伯学, 用手做出“六” 的意思——有时候,“难看”;有时候,“好看”。听起来, 是在好看与难看之间徘徊,其实反映了对复杂情形的直觉,所以,年轻保安实在不是不聪明,只是笨。但等有一日,听到六叶对

自己的说法,这两位就都大吃一惊。六叶说,她是满族。满族,知道吗?她眼睛看着手机,飞快地发着短信,嘴上也是飞快。满族,就是皇帝家族,溥仪总归知道吧!我的祖母的祖母,就是溥仪的母亲,慈禧的堂姐,都是姓叶赫那拉。正因为这样,她的名字里就有了一个“叶”。她的老家,赫图阿拉城——听见过吗?她问两位。连欧伯伯都不敢说知道了,只能模棱两可地一笑。那是努尔哈赤起家的地方!努尔哈赤知道吗?就是我们老叶家的祖宗!

短信发完,她将手机“啪”地一合,抬起头,看着两位。现在,她坐在当门的位置上,欧伯伯的躺椅不得

不收起来,换一张靠背椅,坐到柜台后边。保安的位置也没有了,就站到马路上,凭着柜台,和欧伯伯一里一外面对面。不知道的人不知道, 知道的人都知道,六叶说。她说话里的逻辑常常是悖反的,悖反之中呢,似乎又存在某种更真实的本质——有一回,在泰国——这也是她说话的一个特点,就是空间和时间的跨度,而无论怎样的跨度,最后又都能归回此时此地——在泰国推拿, 推拿师会说中文, 他用中文说:小姐,你是皇族!我说:从哪里知道?推拿师说:脊椎!我又说:如果我不是呢?推拿师说:那只是你自己不知道,而我知道!两位听众的目光投向六叶的背脊,从后颈直到后腰,真是长啊!六叶所卖服装,和她身上的风格一致,装饰繁多:钉啊,锁啊,打孔,拉毛……又都是独一件,基本不重样。据她说,这就是服装的价值所在,个性。现在,人类早已经度过温饱阶段,穿衣穿鞋,不只为蔽体和御寒,而是彰显性格。这些人工面料才值多少钱?去过东莞没有?她问,不等回答继续往下说:遍地制衣厂,成千上万车衣机,日日夜夜,停人不停机,密集型劳动力啊!面料算什么?棉花多得是,尼罗河两岸,全种的棉花,还有合成纤维,只要看看马甲袋好了,满天飞!那么你们说,一件衣服的价值主要在哪里?她手提一件牛仔上装,衣襟至多齐胸。两人相互对视,再一并看她,她说了:知识产权!世界陡地打开大门,知识产权也进来了!

除去销售知识产权含量高的时装,六叶还经营大路货。那都是成打成打摞起在两张方凳上,方凳则放在门外墙下,不外是T 恤衫,沙滩裤,围巾,睡袍,旅游帽,六叶称之为“量贩”。就是说以量大为模式,快进快出,薄利多销。这时候,就不讲“个性”了,回过头去讲温饱。她一口北方话清脆嘹亮,又有多少时新的思想和概念,那两位只有听的份,没有说的份。可这只是表面,事实上呢?欧伯伯对了年轻保安,将手掌朝天,复又向地,来回几遭,意思是为“翻手为云覆手为雨”。保安读出来个大概,也是提要,就是翻来翻去。两人会心一笑,真是无声胜有声。六叶听不懂这些,兀自说下去:量贩是普遍性,时尚是个性;先要有普遍性,才能产生出个性;有了个性,就能推动普遍性进步;普遍性不进步,人类就不能走向文明,依然停留在草叶兽皮——六叶显然掌握有一种朴素的辩证法,可将悖反的逻辑中和起来,这就超出欧伯伯对她的认识了,也因此,很微妙地刺激了欧伯伯的好胜心。别看他稳坐钓鱼台的样子,声色不动,脑子里可是在急速地运作,当听到“草叶兽皮”这一节,他忽然发出声音来:不可能的呀!这倒把六叶惊了一跳,她收住话头,转向欧伯伯。欧伯伯一条腿架在另一条腿上,前后晃悠,说出四个字:商品时代!这四个字大有深意。从字面上看,是一个温和的警告,切莫以为他欧伯伯是落后的人;进一步则可理解成提醒,谈的是生意,怎么扯到原始社会;于是就有了第三层意思:原始社会有商品经济吗?结论是,不要偷换概念!

用户评价

我花了整整一个周末的时间来消化其中的核心论点,不得不说,作者的逻辑构建能力简直是教科书级别的演示。他似乎总能在看似杂乱无章的现象背后,精准地捕捉到那个推动一切的底层驱动力。尤其是在论述群体心理演变的那几章,他没有采用生硬的说教方式,而是像一位高明的侦探,一步步带领读者追踪线索,从细微的社会互动入手,最终指向宏大的文化转向。我发现自己多次停下来,不是因为看不懂,而是因为需要时间来整理脑海中被激发的无数联想和反思。这种阅读体验是极其酣畅淋漓的,它强迫你跳出固有的思维定式,去审视那些你习以为常的社会现象,那种“原来如此”的豁然开朗,是阅读过程中最令人上瘾的时刻。

评分与我以往读过的社会学著作相比,这本书最让我感到惊喜的是它那股蓬勃的生命力和对现实的紧贴性。它没有沉湎于纯粹的理论建构,而是大量引用了当代各种鲜活的案例,从网络舆论的爆发到特定社会群体的行为模式,都进行了深入且富有洞察力的剖析。这种“理论联系实际”的写作手法,让原本可能显得枯燥的学术内容变得异常生动可感。我甚至在自己日常的社交媒体浏览中,都能立刻联想到书中的某些概念,仿佛这本书为我打开了一副全新的“透视镜”,让我能更清晰地看穿表象,直抵本质。这种知识的即时转化和应用性,是衡量一本好书的重要标准之一,而这本书在这方面表现得极为出色。

评分这本书的行文风格非常独特,它在保持学术严谨性的同时,却又充满了强烈的叙事感和戏剧张力。作者的笔触时而冷静客观,像一位冷眼旁观的记录者,时而又带着一种近乎悲悯的情绪,对被时代洪流裹挟的小人物命运发出深沉的叹息。这种情感的张弛有度,使得整本书读起来一点都不觉得单调乏味,反而像在追一部节奏把握得极佳的纪录片。我尤其欣赏作者在处理一些敏感或争议性话题时所展现出的克制与深刻,他从不轻易下结论,而是将判断的空间留给读者,引导我们自己去进行道德和理性的权衡。这种尊重读者的态度,让阅读成为了一场双向的、充满互动的精神探索。

评分这本书的装帧设计真是太吸引人了,初次拿到手时,那种沉甸甸的质感和封面那种略带复古又充满现代感的排版,就让人忍不住想立刻翻开它。内页的纸张选择也挺讲究,摸起来光滑细腻,印刷的字迹清晰锐利,长时间阅读下来眼睛也不会感到疲劳。我特别留意了译者的署名和后记部分,能感受到译者在处理那些复杂语境和微妙情感时的用心良苦,有些地方的翻译处理得极其巧妙,既保留了原文的韵味,又完全符合中文读者的阅读习惯。这种对细节的精益求精,从外在的物理呈现到内在的文字转换,都体现出一种对读者的尊重,让人觉得这不仅仅是一本书,更像是一件精心打磨的艺术品。书脊的设计也很有意思,在书架上辨识度很高,每次看到它都会有一种“终于可以沉浸其中”的期待感。

评分坦率地说,这本书的阅读门槛是存在的,它要求读者具备一定的背景知识储备,否则初读时可能会感到有些吃力,尤其是在开篇对一些基础概念的铺陈部分。然而,一旦跨过了最初的适应期,接下来的体验就如同进入了一个精心设计的迷宫,每深入一层都会发现新的出口和更广阔的视野。对我个人而言,这本书带来的最大价值在于其提供的思维框架。它教会我的不是“应该怎么想”,而是“可以从哪些不同的角度去构建思考”——这种关于方法的启示,远比书本上具体内容的记忆来得更为持久和宝贵。它像一把万能钥匙,开启了我对当下社会结构和人际关系理解的全新维度,这种深远的启发性是那些只提供答案的书籍所无法比拟的。

评分在《众声喧哗》里,和王安忆其他众多作品一样,没有太多传奇、浪漫、惊险等元素,有的只有上海热气腾腾的生活,“我觉得还是有故事的。我从1990年代的写作,开始重视故事,但我写的故事里没有浪漫史,虽然也有戏剧冲突,但冲突以常态化表现。

评分六一八买的,价格美丽,书很好,薄薄一本,不是精装的,物流也快,整体很满意。

评分京东现在已经成为我买书的主要阵地!活动力度真是太大了!

评分读了王安忆的不少作品《月色撩人》、《上种红菱下种藕》等等,最喜欢的还是《长恨歌》。不知这本书怎么样,书还在海运路上,估计要再等一个月才能收到。希望收到时依然没有错过补评的时机。

评分高端大气上档次,低调奢华有内涵

评分非常满意

评分快~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

评分东西价位合适,一下子买了很多,配送很快,牛奶味道比较好。

评分凑单小书,不过王安忆的作品应该不会太差

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![四十个房间 [Forty Rooms] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12231673/5a13a428N89ebbfcf.jpg)

![造梦人 [Le Grand C?ur] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12232867/5a162d07N995cdf81.jpg)