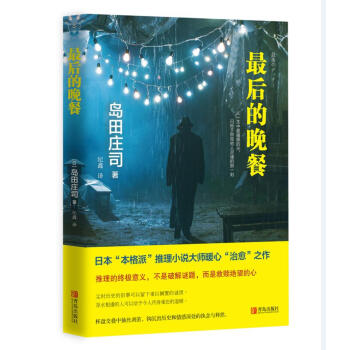

具体描述

编辑推荐

二○○九年美国国家图书奖最终提名作品

二○○九年《纽约时报》畅销书排行榜图像小说类di一名

一部比电影还要好看的图像小说,一次重访伤痕童年的治愈之旅。

《华盛顿邮报》(Washington Post)、《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)、《赫芬顿邮报》(Huffington Post)、《出版人周刊》(Publishers Weekly )、《科克斯评论》(Kirkus Reviews)、《加州文学评论》(California Literary Review)、《书单》(Booklist )、《村声》(Village Voice )、美国国家公共电台(NPR)年度好书。

内容简介

本书是一部自传性图像小说,入围二○○九年美国国家图书奖最终提名。一九四○年代,戴维?斯摩尔出生于美国底特律。从出生起,他的鼻窦和消化系统就一直问题不断,身为放射科医生的爸爸彼时坚信X光会对缓解儿子病情有好处,因此给他做了超过四百次的放射治疗,这最终导致戴维年仅十四岁就罹患喉癌。两次手术在他脖子上留下了触目惊心的疤痕,也使他从此不能像正常人一样说话,与此同时,更大的家庭秘密接连暴露在他的面前……未经讲述的过去不会过去,半个世纪后,早已成为著名插画家的戴维?斯摩尔决意讲述那段黑白无声的童年记忆。

作者简介

◎作者介绍:戴维?斯摩尔(DavidSmall),美国作家、插画家,一九四五年生于底特律市,并在那里长大。他从幼年起即沉迷绘画,不过大学时仍选择主修戏剧,直到二十一岁才正式转向画家一途。在耶鲁大学获得艺术硕士学位后,他曾于艺术院校任教多年,并长期为《纽约客》《纽约时报》等刊物创作插画。

自一九八一年出版首部作品以来,戴维?斯摩尔已参与创作超过四十部绘本作品,其中《那么,你想成为总统吗?》获得二○○一年凯迪克大奖,《老鼠和他的孩子》于同年获得插画家学会金牌奖,而他与妻子莎拉?斯图尔特共同创作的《园丁》更曾连续斩获凯迪克银牌奖与克里斯多福奖。

二○○九年,戴维?斯摩尔完成自传性图像小说《缝不起来的童年》,本书入围当年美国国家图书奖提名,并成为《纽约时报》畅销书排行榜图像小说类di一名。

戴维?斯摩尔目前与家人生活在密歇根州。

◎译者介绍:廖美琳,南昌大学科技学院中文系讲师,译著包括长篇小说《阴影花园》《夜》,“神话与人类”丛书之《希腊罗马神话》《波斯神话》等。

内页插图

精彩书评

凭借这部突破性的作品,戴维?斯摩尔已将“图像小说”这一艺术形式提高到新的更具创造性的高度。

——斯坦?李(《蜘蛛侠》《X战警》《钢铁侠》之父)

戴维?斯摩尔带给我们一部深刻动人的图像文学作品,它看起来像一部电影,读起来像一首诗。“妈妈有点咳嗽……”,当开篇四页之后这一行文字出现时,我们便已知道,自己面对的是一位大师。

——朱尔斯?费弗(美国漫画家)

戴维?斯摩尔写的对话和叙述都很动人……他对有角度镜头和蒙太奇手法的运用足以媲美阿尔弗雷德?希区柯克。

——《华盛顿邮报》

如果还有人认为漫画不是一种合法的文学形式,这部作品将足以使他们改变看法。

——《书单》

用户评价

我尤其关注的是,在“图像小说”的框架下,作者如何处理“声音”和“内在独白”的缺失。文字小说可以轻易地通过内心OS来交代人物的复杂动机,但图像叙事必须通过表情、肢体语言、环境光影来传达。如果主人公的内心是“缝不起来”的混乱状态,那么视觉呈现上,是否会有很多重复的、循环的意象出现?比如,反复出现的某个房间、某件物品,或者某种固定的、无法挣脱的姿态?我推测,优秀的图像小说家会利用这种视觉的重复性和叠加性,来模拟记忆的侵扰性。如果这本书能有效地将人物的心理状态外化为一种具有象征意义的视觉语言,让读者光是看着那些画面,就能感受到那种无声的呐喊和纠缠,那简直是太棒了。我非常期待能从那些精心构思的画面中,捕捉到作者试图构建的,那个既破碎又坚韧的“童年侧影”。

评分这本书的排版和艺术设计,无疑是吸引我的一个重要因素。图像小说最考验作者的功力,不仅是故事本身的张力,更在于画面如何引导读者的视线和情绪。我猜想,作者在处理“缝不起来”这个核心概念时,必然采用了非常规的视觉语言。也许是故意使用粗粝的线条,或者跳跃的色彩对比,来营造那种断裂感。我个人非常偏爱那些大胆使用留白和负空间的图像叙事者,他们懂得如何用“不画”来暗示更多的内容。如果这本书能做到这一点,用极简的画面却能引爆复杂的情绪,那它就成功了一半。而且“99”这个数字也很有趣,它暗示着一种无限接近完整却永远达不到完美的循环状态,这与“缝不起来”的主题完美契合。我预感这会是一部需要反复品读的作品,每一次重读,可能都会因为心境的变化,而在那些静止的图像中读出新的层次和含义,就像重新审视旧照片时,总能捕捉到过去自己忽略的细节一样。

评分作为一个习惯了文字长篇的读者,转换到图像小说这种媒介,我更看重节奏的把控。如果故事节奏过快,画面之间的跳跃感会显得突兀和生硬;如果节奏过慢,图像的感染力又容易被稀释。这本书如果真的探讨了童年创伤或复杂亲子关系,那么节奏的拿捏就尤为关键——它需要在瞬间的爆发力和沉思的停顿之间找到一个微妙的平衡点。我设想中的场景是,有那么几页,画面会密集到让人喘不过气,充满细节的混乱与压抑,紧接着可能是一张极为开阔、略带荒凉的场景,给予读者喘息的空间,但这种平静本身又暗含着某种深远的失落。这种张弛有度的叙事策略,是判断一部图像小说是否成熟的试金石。我非常好奇,作者是如何在有限的页面空间内,讲述一个关于“缺失”和“无法弥合”的宏大命题的,这对我来说,是一种全新的阅读体验挑战。

评分看到这本书的名字,就忍不住好奇心大起。《缝不起来的童年(99图像小说)》,这名字本身就带有一种破碎又拼凑的意味,让人立刻联想到那些错综复杂、难以言喻的成长记忆。我喜欢这种直击内心深处的主题,它不像传统小说那样铺陈叙事,而是用“图像小说”这种形式,似乎更强调视觉冲击力和情感的瞬间捕捉。我期待它能在短短的篇幅内,通过那些定格的画面和或许寥寥数语的对白,构建出一个足够复杂的世界。我总觉得,童年就像一块被打碎的瓷器,即使努力想把它修复,那些裂痕依然清晰可见,无法完全抹去。这本书会不会就是试图展现这种“缝不起来”的状态?那种带着伤痕却又必须继续前行的勇气和迷茫,是许多人共同的底色。我希望它能给我带来一种强烈的代入感,仿佛翻开的每一页都是自己曾经遗失或遗忘的片段,被重新呈现在眼前,带着一种既熟悉又陌生的震撼。这种对“不完美童年”的直接呈现,远比那些粉饰太平的故事更让人感到真实和触动。

评分从书名的隐喻来看,它似乎触及了一种现代人普遍的困境:我们总想用各种方法(无论是新的关系、新的生活,还是新的认知)去修补过去的裂痕,但有些东西就是注定要带着伤疤前行。我期待作者能提供一种“接受”而非“治愈”的视角。治愈听起来太完美主义了,而“缝不起来”则更贴近生活的真相——承认缺陷,然后学着与这个“不完整”的自己共存。我希望这本书能温柔而坚定地告诉我:破碎本身就是一种独特的美感。这需要作者极高的文学修养和对人性的洞察力,去描绘那些没有明确对错的灰色地带。如果它能让我读完后,对着镜子里的自己,多一份理解和释然,而不是增加更多的自责和焦虑,那么这本书的价值就得到了最大的体现。它应该是一剂清醒的苦药,而非甜腻的安慰剂。

评分值得收藏

评分一般般啦,不算好看。

评分大开本精装,装帧印刷都不错

评分太悲伤了吧这个故事,心疼自己

评分大开本精装,装帧印刷都不错

评分非常压抑非常揪心,真的有不爱孩子的父母

评分大开本精装,装帧印刷都不错

评分经典作品,绝对值得推荐,好看!

评分太悲伤了吧这个故事,心疼自己

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![扳手 [LA CHIAVE A STELLA] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12233526/59e73649N632a5c10.jpg)

![昨日之岛(翁贝托·埃科作品系列) [L’isola del giorno prima] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12234552/59bb3403N0868736c.jpg)