具体描述

产品特色

编辑推荐

1.提供在爱情中获得安全感的方法。

当你把希望交给未知或他人的时候,就没有了安全感。比如,女人常常把希望寄托在男人身上,造成了自身的不安全感。

2.通过心理分析,解决女性遇到的困惑。

你遇到的问题,都有心理因素作祟。唯有透过表象,才能直达困惑的根源。比如,我们吵架的时候,争论的焦点并不是问题本身,而是站在问题背后的爱恨情仇。

3.粉碎玻璃心,直面真相。

逃避,从来不是解决问题的方法;脆弱,只会让问题严重化。不如先把玻璃心一棒子击碎,再去跟真相搏杀。想要一站式解决困惑,就先对自己狠一点儿。

4.思考无尽,做一个爱思考的人。

只有勤于思考的人,才会接近世界的本相。看似荒诞的问题,却更接近人性。比如,假如原始人有足够的食物会怎样生活?你有一万存款,他有八百万存款,在树上的小鸟看来,你和他会不会有差别?

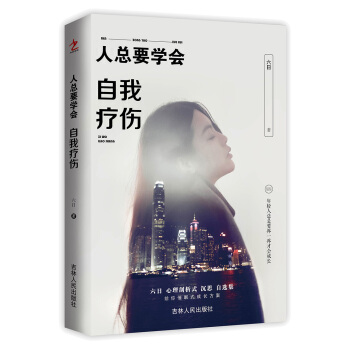

内容简介

六日像一个手狠而又慈悲的女神,她写的文章总是能够直达事物的本源,读起来犹如醍醐灌顶,让人叹为观止。

为什么女人在爱情中很难获得安全感?应该怎么解决?

为什么吵架中的女孩会控诉:“他为什么不来哄我?”

是什么让一个智商颜值双高、深受富二代喜爱的女青年沦为和初中文化水平的打工妹一起做微商的?

闺蜜小X,学习成绩一般,更没心机,却能嫁入豪门生活,她具备哪些品质?

你的房子有50平米,他的房子有300平米,在动物看来,差别有多大?

朋友圈中,自拍的女生,秀恩爱的情侣,晒美食的吃货,晒忙碌的有为青年……他们真的是这样过生活吗?

……

这些问题,六日在书中尽情阐述。她站在心理学和哲学的高度,深度剖析,冷静而睿智,深刻而犀利,那种优雅与从容,让你惊为天人。

六日观点:

年轻人,从来不知道如何走过去,如何走到自己要的那一边。因为光是想象蓝图的美妙,他们就达到了高潮。

在感情这件事上,很少见到可以及时止损的。其实,认栽的人比渴望翻盘的人潇洒多了。没有任何一种能力比及时止损更加高效。

当你没有见过珍珠的时候,你很难过失去了五光十色的玻璃珠,你以为你错过了美丽的饰品。

强者的不开心只是沮丧,而弱者的不开心是为人蹂躏。

衡量你现在精神的状态好不好,是不是浮躁,用一个标准就够了,你是否每天都低下头去自己洗碗和扫地。

有许多的情谊就好像两条交叉了的线,在某个点汇聚以后便只能越行越远。朋友与爱人一样,谁都一样,只能陪我们一阵子。

作者简介

六日,相交科技创始人、CEO,心理作家。曾经的金融精英,现今的非传统心理咨询师。公益活动“写意我心”发起人,PREC系统与全息心理档案创作者。致力于将专业心理学通俗化,指导人们正视情绪痛苦,信奉“痛点成长”,文字泼辣犀利。

代表作:《人总要学会自我疗伤》

精彩书评

这么直击肺腑的文字,我还是头一次听到。这种文字振聋发聩,闻所未闻,见所未见,以至于读的时候,让自己有那么一丝的自卑感。——真探春

书看完了,写得很棒。我很欣赏作者对问题更深层次的思考,有些问题,别人想都不会想,但是作者想了,而且很认真地去想,那种思考,已经接近哲学的高度。

——末法凡夫

刚看完,是一本纯干货的书。作者看问题很有深度,知其然,也知其所以然。

——八两姑娘

不是鸡汤,是良心!虽然文字并不温柔,但绝不是靠讽刺、挖苦、毒舌博眼球,而是真的会告诉你哪一个选择对于“现实”来说利益大,不玛丽苏小白兔,偶尔有些观点乍一看“不太善良”,但最终你会发现,这才是真的善良和诚意。

——写错代码会罚款

有一种我偷偷看就好,不想让其他人看到这本书的感觉。

——是美菲呀

目录

自序一.贪

1.长久又稳定的关系都有其变态之处

2.当你寂寞的时候,我推荐你做这些

3.当你挣扎的时刻,记得提醒自己“太好了”

4.我曾以为朋友是一生的

5.怀旧影响生活

6.失眠的时候,全宇宙陪着你

7.单身越久,你越喜欢一个人

8.你咬住承诺不放就没错吗

9.许多人会跌倒在爱情初始的地方

10.当你觉得痛苦的时候,放下执念

11.把眼光放远,个体痛苦便不值一提

二.嗔

1.放弃“女孩就应该怎样”的教条

2.出身是你不必抱怨的起跑线

3.请尽快远离消耗你的人

4.女孩子无论选哪条路都很艰难

5.你的偏激没有错

6.当我们吵架的时候,我们究竟在争什么

7.网络游戏中有人类需要的所有恶

8.自怨自艾是你的毒药

9.每个人都在和与生俱来的缺陷做斗争

10.这两种人格都是来人间渡劫的

三.痴

1.你想在爱情中获得安全感,你会哭得很惨

2.男人是很简单的动物

3.你从一个笃定的人变得摇摆不定

4.好的爱情是自然就能在一起

5.你一定要去外面的世界看看

6.那个嫁了穷人的女同学,真的是小概率事件

7.成长,是一段走向中间的过程

8.是否拎得清,决定了你留在痛苦里的时长

9.别被电视剧中的女主骗了

10.你可能终身找不到钱和辛苦的平衡点

11.你口中的安全感,会让你死得很惨

四.慢

1.年轻人,你并没有什么了不起

2.当你变得喜欢打扫

3.你这样的俗气,不必心生优越

4.瞎操心不如去干点什么

5.一个人的教养,体现在他如何表达反对

6.不去证明我活得很好真是太难了

7.人人都会失业的未来

五.疑

1.比失恋更可怕的是你害怕失去

2.当你觉得事情不对劲儿,就一定有问题

3.你随时加入广场舞的样子一定很好看

4.我做了一个梦

5.假如原始人有足够的食物会怎样生活

6.不作的女孩才好运

7.怎样在没钱的时候感觉到幸福

后记

精彩书摘

不作的女孩才好运前些天在微博一直谈“不作的女孩才好运”,有很多人都不解,纷纷问“不作”是什么意思。经六姐本人详细解释多次之后,仍然有许多围观少女表示不服。

不服不怪你,也许是你年纪小。但如果你已超过26岁,仍然坚持要做妇女界的不作不舒服斯基,并且把此当作人生的绝对要义,那六姐就只能祝你好运了。

在此,六姐要对还有悔改之心的花季少女们讲一个真实的例子,告诉你们嫁入豪门的姐姐们到底具有怎样的品质,希望你们能够及早领悟:不作的女人才好命。

我的一个闺蜜,小X,长相甜美,开朗可爱,射手座,读书的时候也经常犯二,以至于还时不时被男孩子们捉弄。

那个时候,男孩子们的审美还停留在特别淑女特别成绩好的类型上,小时候的小X绝不是这种类型。她总是随口说出一些“冒天下之大不韪”的话,有时甚至被大家起哄嘲笑。但她心大,并不哀怨抑郁。我记得最清楚的是,无论你何时看向她,她总是笑盈盈的,哪怕被揶揄,她也是笑呵呵的,扑朔着大眼睛,亮晶晶的。

她的学习成绩只算普通,上不了一流院校,高中学的艺术类,但好在特别上进,于是自学韩语去了韩国留学。

等大学毕业再见到她的时候,她就像大多数的韩剧女主角那样精致、干净,时髦得令人觉得很舒服。

她仍旧很上进,见到我还是说理想:她要自己做生意,把韩国的东西带回来销售。

一年半以后,她的店就小有名气了。

三年过后,我再见到她的时候,她结婚了,开着600万的豪车,跟我说“从没想过会过着这么奢侈的生活,我的运气实在是太好了”。

嗯,不是事业发迹,是嫁的很好。

坊间关于她的婚姻有着很多的猜测,有人说是靠手段上位,有人说是老公只有钱没有爱,有人说是老公对她不好,也有人说富贵只是表象。可直到最近我去和她共处了很久,和她的老公家人一同生活过,才可以自信地说,传闻都是对幸福的嫉妒。有富贵人家和乐融融,有豪门老公真心爱她,而且她把公公婆婆都收复了。

现在就开始讲重点,说一说我看到的怎样的女孩才容易获得幸福。

可以负责任地告诉各位:嫁得好不是运气好,一定要自己配得上。

第一,真的不要作。

我和小X许多年未见,这次见面其实是有一些工作上的合作。今年小X和她老公以及友人们合开了一家传媒公司,我和他们最近的工作都是跟着摄影组走。

每天要带的杂物极多,小X总是一早整理好所有的东西。

有一个镜头让我思考了很久。

每次出门的时候,小X总是那个垫后拿所有东西的人,大部分的情况下她都背着一个装满东西的双肩包,然后拎着给大家准备的酸奶和零食,胸前抱着一个大手包。

我是客人,她自然不让我拿。

有好几次,我都默默观察着,除非有大件行李,否则她老公会一个人大大咧咧地向前,而她从来没有一次抱怨过老公两手空空,而且表情里没有一丝不快,她也是昂首阔步地向前,和她老公一样开阔的神情。

也许说到这里有人会说,这就是她老公不爱她,有钱人家的媳妇难做,但真的不是!通过好多天的观察,我发现他们并不会在这些小事上秀恩爱,但绝对感情好到爆!

举个例子,我和小X哪怕去散步或者喝奶茶,不一会儿,她老公的电话就会追过来:“老婆你到哪里去了?我要来找你玩!”

他们婚后几乎没有分开过一天,每天一同工作、一同回家,两个人的手机密码一致,互相换用毫无芥蒂。她老公认识她所有的朋友,甚至了解我们的过去和故事。嗯,还有丈母娘被接到家中和婆婆住在一起。

你不要说这样的夫妻感情不好?

再来说回小X抱东西的那个镜头为什么令我思考了很久。因为在我记忆里,自己因这样的情景引发的争吵不止一次。

出门的时候,我如果拎着许多的东西,一定会不快地盯着毫无察觉的男朋友,原因很简单:好男人不应该让心爱的女人受累,他一定是不够爱我,都没有用心观察!

嗯,挺作的,很多女人都这么作。

用放大镜去找男人“无心”或者“无情”的证据。

但究其根本是,作的女人太把自己当回事了,因为总是在计较自己的得失和付出,总是要求他人毫无保留地为自己奉献,并且只有他人毫无保留地奉献,才认为那是爱。殊不知,人世间的男儿又不是完美的雕塑,可以残忍地说:你考虑舒服的时候,他也会考虑舒服,你渴望得到的所有忍让,他也需要。

人都是自私的,证明爱的方法不是要求对方一味地付出,而是相互给予。

我突然间发现了一个很大的秘密:小X真的一点儿也不作。

需要什么的时候,她不会摆脸色,而是会叫“老公,你过来帮一下我!”但凡自己能解决的问题,她从来不叫唤。

不骄矜,不娇气,我突然觉得她老公娶到她挺幸福的。

“小X不自私。”这是她老公的姐姐对她的评价。

我觉得这不是演出来的,这是一个人平时的思维习惯,她很少从自己出发去考虑一件事情,就是不会要求任何人以她为出发点考虑事情,或者需要另一半围着她转。所以基本上,我从没有听她抱怨过她的老公。

(所以,姑娘们一定要记住:不要为一些细枝末节的小事去指责男人,先给予体谅也许能促进双方的改变,那些反复问我“为什么他不能先改、为什么他不能让着我”的姑娘们请慢走,我都觉得和你们说话挺累人的,男朋友能不逃已经是真爱了好吗!)

第二,对自己有要求。

小X不是你们所想象的那种脸蛋儿,她不妖冶。她整个夏天几乎都是T恤、短裤、球鞋棒、球帽。从小时候直到现在,都有些微微胖。

她不吃晚饭。准确地说,是中午12点以后就不再吃任何东西。她今年瘦了将近20斤。

我很惊讶,反正我没见过保持体型这么有毅力的人。因为和她一起生活的十几天,她真的都是这样。

她看着我吃下午茶,她陪着所有人吃宵夜,反正她只喝茶。

要知道她已经是个三岁孩子的妈,她有爱她的老公、还有钱。但是,她比我见过的大部分人都克制,哪怕她有资格放任。

现在的她,看上去不超过20岁,这是大家一致的评价。皮肤吹弹可破,身材匀称,妆容精致,打扮得体。更重要的是,她和小时候一样,总是笑盈盈的,我不相信那是“心机深重”“处心积虑”的脸。

嗯,这是我发现她的第二个好处:虽然对人大大咧咧,对自己的要求却非常高,从不松懈。

第三,贤惠。

我知道这个形容词挺老土的,我曾经也对“贤惠”这种对女性的要求嗤之以鼻。

也许是我年纪大了,我发现了这其中的好处。

我和小X共住的时候,无论是家中还是酒店,永远一尘不染。有保姆、有清洁工,但是房间整不整洁、收没收拾,是自己的事。你乱丢的衣服和首饰,清洁工可不敢碰。

无论多晚回到酒店,小X一定会把所有的东西整理好再睡觉,无论多晚。她的房间没有乱放的东西,用完的剪刀和烫发器马上随手归还原处。

看到她风风火火地收拾东西的时候,我觉得挺贤惠的。我要是个男人,也愿意和这样的女人生活,最起码家里的风水都会好。

别觉得不屑一顾,麻烦懒在床上看微博的你,瞄一眼自己的房间,要不是有你妈在,你连床单都能一个月不换。

也许很多人会觉得这是洁癖或者强迫症,但我觉得这是很良好的家庭教育才能培养出的教养。这是一种良好的个人生活习惯,这样有序的人一定能把控自己的生活。更重要的是,这样的习惯也将培养出优秀行为习惯的孩子,所以单从这一点,我就能“嗅”到她必定贤惠。

最后再说一点吧,感恩。

小X嘴里总是说:“这一切都是我老公带给我的,而且他真的对我特别好,难得的是,就连婆婆都特别好,我觉得我就是运气好。”我相信很少有女人能够完全正向地看待他人(我不相信她的老公和婆婆没有槽点),但她总是看到别人善意的给予,而不是用放大镜在生活里挑虱子。也许有那么一点点阿Q精神,但这种心态让她一直拥有少女般的清澈眼神。

她老公确实很好,人很坦诚,也仗义。不过吗,我觉得娶到小X算是他有眼光和福气。

最后的最后我还是想说,男人都不完美,别心存太多幻想和期待,真的。可是姑娘,你自己又有多好?美不美且不说,看看你自己又懒又臭脾气,凭什么要求对方温柔、多金、专一,还能给你当奴才?

醒一醒,你肯定不是公主。

对方可以把你当公主,但不是被你要求当成公主的,而是你要配得上。

只要你不作不骄矜,就会有人把你当公主,男人又不傻。

有种女人叫作和谁在一起都幸福。世上完美的男人肯定不多,你也没有那么多好运,我只愿你能成为这样的女人。

我不是要讲怎样嫁入豪门的技巧,而是揭秘一个幸福的人,她幸福着的原因。

……

用户评价

这本书我断断续续地读了很久,一开始吸引我的是它的名字,听起来就很治愈,好像有种力量能帮你度过难关。但真正让我沉浸其中的,是作者那种近乎残酷的坦诚。她并没有像很多心灵鸡汤那样,告诉你“一切都会好起来”,而是非常直接地剖析了痛苦的根源,那些我们常常选择性遗忘,或者试图用各种方式麻痹的伤口。阅读的过程,就像在照镜子,镜子里映出的,有时是那个最脆弱、最不堪的自己,你不得不去面对,去承认。书中有很多关于人际关系破裂,关于自我怀疑,关于失去的章节,读起来非常揪心,因为它写得太真实了。我记得有段关于“假性坚强”的描述,简直是把我内心深处的那层伪装撕得粉碎。但就是这种不加掩饰的痛苦,反而给了我一种解脱感。仿佛有人终于替我说出了那些哽咽在喉咙里却无法吐出的言语。她并不提供现成的药方,而是引导你去理解,去接纳,去慢慢地,一点点地,找回自己的力量。这不是一本让你读完就能立刻“好起来”的书,更像是一场漫长而深刻的自我对话,需要你付出时间和勇气去参与。

评分坦白说,这本书的阅读体验相当“粗粝”。它不像市面上那些流畅、优美的散文,也没有清晰的逻辑线让你一步步跟随。作者的叙事方式更像是随意的碎片,有时跳跃,有时晦涩,需要读者凭借自己的感觉去连接和体悟。一开始我甚至有些不适应,觉得它过于“个人化”,不够普适。但正是这种“粗粝感”,反而让我觉得它更加真实。她没有刻意去迎合读者,而是用一种最直接、最原始的方式,表达着她对生命、对痛苦、对自我疗愈的理解。我尤其欣赏她对“原谅”的定义,那不是对他人,更是对自己。书中有很多关于放下和和解的章节,没有简单地说“放下就好”,而是详细地阐述了放下之前需要经历的挣扎、痛苦和自我和解的过程。阅读过程中,我常常会产生一种“顿悟”的感觉,好像一直以来困扰我的某个问题,突然间有了新的视角。这是一种潜移默化的影响,不是瞬间的改变,而是如同春雨润物,慢慢渗透。这本书让我明白了,真正的疗伤,不是遗忘,也不是遗弃,而是一种深刻的接纳和成长。

评分这本书给我最大的感受,是一种抽离后的冷静。作者的文字有一种独特的疏离感,她并不直接抒发情绪,而是像一个观察者,冷静地将那些复杂的情感和人生困境抽丝剥茧地展现在读者面前。她笔下的人物,虽然可能经历着常人难以承受的打击,却很少出现歇斯底里的崩溃。取而代之的是一种内敛的、深沉的痛苦,以及在这种痛苦中,对自我存在的重新审视。我尤其喜欢她对“孤独”的描绘,那不是一种被抛弃的绝望,而是一种与生俱来的、个体性的存在状态。她让我意识到,很多时候,我们所谓的“疗伤”,并非是为了抹去伤疤,而是学会与伤疤共存,让它成为我们生命故事的一部分,而不是阻碍我们前进的枷锁。这本书也让我重新思考了“成长”的定义,它不是一帆风顺的抵达,而是在无数次跌倒、爬起、又跌倒的过程中,逐渐形成的韧性。这种韧性,不是天生的,而是经过千锤百炼,内化于心的。每一次阅读,都像是在一次精神上的“洗礼”,那些浮躁的情绪被沉淀下来,留下的是一种更加成熟、更加坚韧的自我认知。

评分当我捧起这本书的时候,我抱着一种“救命稻草”的心态,希望能在其中找到某种力量,让我摆脱当下的困境。而这本书,确实给了我力量,但并非是以我最初设想的方式。它没有给我安慰剂,而是递给我一把“解剖刀”。作者以一种近乎冷静到残酷的笔触,剖析了人性中那些最阴暗、最脆弱的部分,那些我们常常不愿去触碰的伤口。她描绘的那些人物,承受着生活的重压,经历着情感的背叛,面对着内心的迷茫,他们的故事,虽然各有不同,却能深深地触动我内心最柔软的地方。我反复读了书中的几段关于“失落”的章节,那些对失去亲人、失去爱人、失去自我的细腻描摹,让我几度哽咽。但作者并没有沉溺于悲伤,她更重要的是引导读者去理解,去审视,去在这个过程中,找到重塑自我的可能。这本书让我明白,自我疗伤并非是一蹴而就的奇迹,而是一个充满痛苦、充满挣扎的漫长过程。它需要勇气,需要耐心,更需要一种对生命本质的深刻理解。它让我看到了,即使在最深的黑暗中,也依然有微弱的光芒,等待我去发掘。

评分当我翻开这本书的时候,我期待的是一份温暖的慰藉,一本能让我暂时逃离现实烦恼的读物。然而,这本书带给我的,却是一场艰辛却意义非凡的“挖掘”。作者并没有试图用甜言蜜语来安抚我,反而像是打开了一个个尘封的角落,把我曾经深埋的、不愿提及的伤痛,毫无保留地呈现在我眼前。她讲述的那些关于原生家庭的羁绊,关于爱而不得的遗憾,关于被误解的孤寂,每一个场景都仿佛能在我身上找到印记。读到那些片段的时候,我常常会停下来,不是因为感动,而是因为一种强烈的“被看见”的感觉,仿佛作者把我内心最隐秘的角落都看了个通透。这种“被看见”,带来了最初的刺痛,但随着阅读的深入,却慢慢转化为一种释然。原来,我不是一个人在承受这些。而且,作者并没有止步于描绘痛苦,她更重要的是引导读者去理解,去分析,去找到痛苦背后的真正原因。这是一种非常主动的疗愈过程,需要读者自己去参与,去探索。这本书,与其说是一本“治愈”的书,不如说是一本“觉醒”的书,它让你在痛苦中看见希望,在绝望中找到力量。

评分3天看完了,内容通俗易懂,语言犀利,一针见血,都是生活中常见琐事,挺好的。

评分微博上看到的,买来看看哦

评分好书。文字流畅,内容表达清晰。动力不足时给予了充电。值得推荐。

评分书纸的质量不错

评分适合女性多看,心灵鸡汤哦

评分微博一直关注作者,相信是好书

评分。

评分看不下去 太浅了 送小盆友比较合适

评分好评

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![同理心 [Empathy] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12267031/5a4df4baN79956fb7.jpg)