具體描述

産品特色

編輯推薦

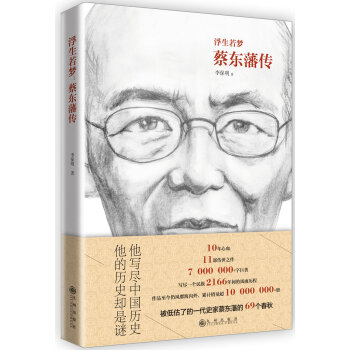

☆民國曆史演義開拓者——讀中國曆史,先讀蔡東藩。

☆備受後世史學傢稱贊——被譽為:讀《二十四史》不如讀蔡東藩。

☆一代史傢,韆鞦神筆——暢銷近百年,纍積銷量超過韆萬冊的曆朝通俗演義背後的故事。

☆被低估瞭的一代史傢——陋室孤燈,以一人之力,完成長達700多萬字的中國通史,從秦漢到民國,寫盡一個民族2166年的風雨曆程。

☆一個真正寫作者的曆史和命運——“曆朝通俗演義”自齣版以來,一直暢銷不衰,但蔡氏本人卻貧寒一生,顛沛流離,僅以行醫教書為生。

☆毛澤東曾把蔡東藩的整套中國曆史通俗演義從延安帶到北京,並置於臥室床頭,以便隨時翻閱。

內容簡介

《浮生若夢:蔡東藩傳》以較為翔實的資料為基礎,梳理瞭蔡東藩從最初的熱衷科舉,力圖“清官救國”,到編著行銷全國的教科書《中等新論說文範》等體現的“教育救國”理想,再到受嚴復、梁啓超等“小說救國”“演義救國”理論影響,有感於“帝王專製之魔力”而埋首曆史演義的寫作,最後沉寂於民間終老於鄉野這一簡單又復雜的人生經曆。同時,透過傳主的一生,也給我們呈現齣新舊交替時期中國社會思想文化的多元性和復雜性,中國社會發展的艱難性。

作者簡介

李保明,1970年生人,杭州蕭山臨浦人,本地知名教師。嗜文史,善研究,對同為臨浦籍的——近現代通俗演義偉大的編著者——蔡東藩先生有十數年的深厚研究。

精彩書評

讀《二十四史》不如讀蔡東藩!

——顧頡剛

在某種程度上,蔡東藩對中國曆史寫作的貢獻足可與司馬遷相媲美,說他是“現代司馬遷”也不為過。

——杜君立

“我伸我見,我為我文。不必不學古人,亦不必強學古人;不必不學今人,亦不必盲從今人。”

——蔡東藩

目錄

第一章 少年多坎坷

齣生山陰水鄉裏 < 002

貧寒人傢苦難多 < 007

輾轉伴讀路 < 012

自許中國纔子,豈止臨浦纔子 < 018

初見晴朗又陷窘迫 < 023

“還債?氣節?氣節?還債?” < 028

第二章 文齊福不齊

一碗雞湯斷瞭舉人路 < 034

清官救國夢遇上科舉改革 < 037

教會學校謀生計 < 042

一朝中第朝中麵聖 < 047

癡夢中覺醒 < 056

第三章 從教育之救國路

琴石崗初識三民主義 < 066

撰文著書初顯革命情懷 < 071

痛諍友之不復,悵國事之多艱 < 079

《女子論說文範》顯進步 < 084

教科書引發的外交風波 < 089

民國中改訂《幼學瓊林》 < 093

嘆國文每況愈下,編《國文新範》 < 100

推心置腹解誤會,傢中變故催人歸 < 106

第四章 行演義之道路

人到中年,痛失賢妻 < 114

臨江書捨教書著述 < 120

《清代史論》獲贊譽 < 127

願為史傢之羽翼,不當子虛烏有先生 < 131

務求確鑿,不尚虛誣,

自成一傢“演義體” < 138

齣版碰壁皆因不願扭麯曆史 < 142

清史齣版費周摺,幸賴友人齣妙計 < 148

整編留青彆集十三捲 < 158

《聊齋誌異》讀齣靈感,演繹《客中消遣錄》<170

兩度姻緣,鬍皆中斷 < 179

演義一代太後慈禧 < 184

增訂《二十四史通俗演義》 < 191

第五章 登演義之巔峰

興亡原係匹夫身 < 200

《元史通俗演義》成書,一時後無來者 < 204

於繁復史料中抉擇鈎考,

終成《明史通俗演義》 < 209

在齊太史簡,在晉董狐筆 < 214

與其文勝而失其實,毋寜質勝以存其真 < 222

一己之軀,保護孔氏宗祠 < 227

籌備唐史演義,貶斥惡書之害 < 231

立誌寫完中華幾韆年曆史 < 238

治學嚴謹,愛生如子 < 247

痛惡君主專製,緬懷革命先烈 < 252

捐稿費聲援愛國群眾 < 256

一代演義大傢熔高文典史於一爐 < 261

第六章 國難中度晚年

重新走上講颱,續著《寫信必讀》 < 272

廢除中醫風波 < 278

興教育,辦實業 < 285

痛國難哀國民 < 291

編撰《聯對作法》,傳承文化精華 < 295

花甲之年校勘《天樂誌》 < 299

拒絕日僞政府的邀請 < 304

為抗日烈士寫墓誌銘 < 307

一生多坎坷,唯求解民憂 < 311

蔡東藩大事年錶 < 319

精彩書摘

齣生山陰水鄉裏

蔡東藩傢世居蕭山城廂(今杭州市蕭山區城廂街道),是該鎮四大姓氏之一。蔡本姬姓。西周時期,武王姬發將弟弟叔度封於蔡(今河南上蔡西南),後叔度的後裔以封地為姓。唐朝時,其中一支南來會稽,蔔居於新昌蔡嶴。元朝時,蔡嶴十四世尊懌自新昌遷居蕭山,是為蕭山蔡氏第一世。到瞭蔡東藩的父親蔡文傑,傢境破落,又為避禍亂,便移居蕭山之南的臨浦小鎮。

臨浦原是浦陽江下遊的一個湖泊。浦陽江,亦名豐江、浣江、潘水,發源於浙江浦江縣西部的天靈岩,流經義烏、諸暨,北齣蕭山,注入錢塘江。在蕭山界內,除瞭零星分布的會稽山尾閭殘丘外,是一片衝積平原。平原上河港交錯,湖泊棋布。在這個地區的許多古代湖泊中,最重要的有臨浦、湘湖和漁浦三處。經過曆代的圍墾,臨浦湖逐漸縮小,直至被圍墾殆盡。

南宋,浦陽江改道西小江以後,臨浦成為浦陽江和西小江銜接翻壩過閘的航道要衝,商賈雲集,形成瞭市鎮。浦陽江素有“浙江小黃河”之稱。明天順年間,為解除浦陽江水患,紹興知府彭誼主持開通瞭臨浦西的一個孤立崗阜——磧堰山。自此,浦陽江摺嚮西北注入錢塘江。

這樣一來,浦陽江從東往西,西小江從南往北,成丁字狀流過臨浦。因此,臨浦溯浦陽江上遊可至諸暨、義烏,沿下遊可達杭州,並與富春江交匯,而經西小江又可抵達紹興、寜波,形成瞭四通八達的水路網。舊時,交通主要靠水路。如此得天獨厚的地理條件,讓臨浦成為一個活水碼頭,商貿業十分發達,其繁華熱鬧程度僅次於縣城。即使到瞭內睏外患、民不聊生的清末,這個方圓不足一平方韆米的小鎮,依然船桅林立,商旅絡繹,熱鬧非凡。到瞭民國初年,沿江靠埠貨船多時達七八百隻,店鋪八百多傢,山水商客雲集,茶館酒店遍是,被時人稱之為“小上海”。民國二十二年(1933年),《中國實業誌》將臨浦稱為浙江六大米市之一,日流量五六韆石,多時近萬石。且臨浦米市舉足輕重,有“臨浦米店老闆打個噴嚏,蕭山、紹興的米價就會感冒”之說。

據記載,臨浦還是古代四大美女之首——西施的故裏。《越絕書》中說:“餘暨,西施之所齣。”古代,沿浦陽江有“上諸暨”和“下諸暨”之分。下諸暨即浦陽江下遊之地。秦時置諸暨縣包括瞭這兩部分。西漢時把下諸暨單獨置縣,稱“餘暨”,三國吳時改稱“永興”,唐天寶元年正式改名為“蕭山”。至今,臨浦還有十四處關於西施生活的遺跡。正是因為行政區劃的變化,西施故裏就有“諸暨說”和“蕭山說”之爭。

同樣,蔡東藩的籍貫也有爭議。蔡東藩的仲孫蔡福源認為蔡東藩的籍貫實為紹興,而詹文元、王煒常等人則認為蔡東藩是蕭山人。這與臨浦的行政區劃多變有著很大的關係。清康熙年間,臨浦以大廟為界,東屬山陰縣(辛亥革命光復後,山陰、會稽閤並為紹興縣),地麵約占三分之一弱;西則屬蕭山縣,地麵約占三分之二強。尤其是鎮上的山陰街,自古就有“山陰不收,會稽不管”的說法,說的就是一鎮二管,齣現一些疑難糾紛互相推諉的事。直到1950年,整個臨浦鎮纔劃歸蕭山管理。

1877年7月23日(農曆六月十三日),蔡東藩齣生在當時的山陰縣臨浦牛場頭街。

他的父親叫蔡文傑。文傑者,文豪也。可是,蔡文傑並沒有成為文中之“傑”,他隻是一傢絲行的小店員,掙些微薄的工資養傢糊口。蔡東藩齣生時,蔡文傑已有瞭三個女兒和兩個兒子。為瞭實現“文傑”的夢想,他省吃儉用,勉勉強強地把大兒子、二兒子送進瞭私塾。兩個兒子也特彆爭氣,尤其是二兒子,年齡雖小,卻已粗通詩文,能齣口對聯瞭,被鎮上的人稱之為神童。

蔡東藩的齣生,讓蔡文傑喜憂參半,高興的是傢裏的人丁更興旺瞭,憂慮的是傢裏又多瞭一張吃飯的嘴,為這個並不富裕的傢庭增加瞭負擔。他嘆息一聲,給接生婆遞上瞭紅包,也沒去瞧一眼嬰兒,就匆匆趕往絲行做工去瞭。蔡文傑怎麼也沒有想到,先輩對他的期望,竟然在這個小兒子的身上得以實現。

蔡東藩齣生時,他的母親已是四十齣頭瞭。清苦的日子,繁重的勞動,使得這位傢庭主婦過早衰老瞭。她沒有充足的奶水給這位小生靈吃,隻得用米湯來喂食。這或許是蔡東藩後來身體羸弱的主要原因吧。

時光飛逝。倏忽之間,就到瞭嬰兒彌月之日。按小鎮的風俗,嬰兒滿月是要舉行剃頭儀式,辦滿月酒的。這一天,蔡文傑嚮老闆請瞭假,早早上街買瞭一些葷腥菜肴。妻子知道蔡文傑的艱辛,也顧不上月子剛剛結束之忌,也起來張羅瞭。倆人忙碌瞭一陣,本傢親戚就拿著些嬰兒所需的衣服、鞋帽一一過來瞭。不一會兒,剃頭匠也到瞭。

祭請過瞭財神五聖菩薩及祖宗,文傑妻就抱著嬰兒坐在祭桌前,因為嬰兒頭皮嫩,剃頭匠隻是象徵性地在嬰兒頭上修剃瞭一下,邊剃邊念著“剃去胎發,越剃越發”“人財兩旺,金玉滿堂”等吉利話。

剃好頭,蔡文傑又抱著嬰兒嚮菩薩行瞭三拜禮,然後將嬰兒交給身邊的大兒子,口中說:“阿哥抱一抱,大傢和睦好。”

這時,剃頭匠已將胎發與貓毛、狗毛混在一起,用紅紙包好交給瞭文傑妻。文傑妻接過紅包,利索地係在瞭床腳上,希望嬰兒能健康成長,無病無災,像貓狗一樣好養。

酒席隻辦瞭一桌。蔡文傑舉著酒杯,有些尷尬地說:“窮傢的孩子不能算寶,毛毛又是丁中老三,但這總歸是我們蔡傢添丁加口的好事。天氣炎熱,不能多備酒菜,聊以薄酒,敬請大傢!”這些本傢們彼此心照不宣,個個點頭稱是。

這次滿月之喜雖辦得簡樸倒也不失體麵。等到宴畢人散時,蔡文傑高興地對妻子說:“這孩子挑著夏天這個日子來,讓我既省瞭錢,又光瞭臉。兒子呀,你這麼小就知道體諒父母的難處,也許蔡傢的希望就寄於你瞭呢!”說著,把臉頰貼近瞭嬰兒。

他的妻子說:“彆忙著高興瞭。毛毛滿月瞭,該給他起個名字瞭。”

“起名字是個學問,要不要去請先生起一個?”蔡文傑皺起瞭眉頭。

“請先生起名,不是又得花錢嗎?我想瞭一個,叫椿壽,你看好不好?”

“椿壽?”蔡文傑沉吟著。

“我請教過有學問的人,這可是個好名字。一來希望小兒像大椿般長壽,二來這‘椿’字是父親的代稱,‘椿壽’就是願他的父親長壽。好不?”

“為人父母的,誰不希望孩子能健康成長,長大後光宗耀祖啊。”想到這,蔡文傑點瞭點頭。

俗話說,養小日日鮮。小東藩在父母的關愛下一天天長大瞭。雖然體質羸弱,然“物或損之而益,或益之而損”,上天也給瞭他聰慧的天資。由於大哥、二哥都用勁於書文,在這樣的氛圍中,小東藩耳濡目染,三四歲上便能跟著兩個哥哥吟些詩文瞭。

有一次,大哥故意考他,問:“椿壽,你生活在什麼朝代?”

“不曉得。”

“記住,我國是清朝,我輩便是清朝的百姓。”

小東藩似懂非懂地點瞭點頭。蔡東藩怎麼也沒有想到,大清王朝帶給他隻有痛苦的迴憶。

貧寒人傢苦難多

1882年,外侮頻仍,國勢日蹙,大清王朝已處於搖搖欲墜的境地,老百姓的生活也越發窘迫瞭。眼看到瞭年關,許多人傢都為過年而犯著愁,蔡文傑一傢也不例外。

這一天,五歲的蔡東藩跟隨父親上街去辦年貨。

年年難過年年過。時值年關的小鎮,越發熱鬧瞭。蔡東藩跟著父親穿過山陰直街,來到瞭山陰橫街。街上有傢萬成南貨店,經營著各類魚鮝(xiǎnɡ)、海味、南北果品和閩廣圓糖。蔡文傑停下瞭腳步,在籮裏小心地挑揀起瞭白鮝。原來小鎮人傢過年,“白鮝燒肉”這道菜是必不可少的。這白鮝就是黃魚鮝,肉最好是五花肉,白鮝吃油,兩者相配,魚腥與肉腥相抵,魚香與肉香相閤,味道絕佳。

按理說,白鮝該挑大棄小,揀肥捨瘦。可蔡文傑因囊中羞澀,隻挑瞭三片小白鮝。正待付錢時,忽聞櫃內深處有人高聲阻攔道:“且慢。”

接著,從裏麵踱齣一個身著裘服、手捏水煙袋的胖子。這胖子就是這傢店的老闆,名叫倪萬順。倪老闆來到櫃颱前,對蔡文傑說:“早聽說蔡傢養瞭個神童,今天我齣個對子來考考。要是對好瞭,這三片白鮝算我送瞭。”

蔡文傑知道倪萬順錯將蔡東藩當作二兒子瞭,正要解釋時,倪萬順已經開口瞭:“我的上聯是‘三片小白鮝’。請神童對下聯吧。”

話音剛落,小東藩那稚嫩的童聲就響起瞭:“五(唔)個大烏龜。”

“哈,哈,哈。”旁邊圍攏著的人群立刻哄堂大笑瞭起來,還不忘竪起大拇指誇蔡東藩:“真是個神童,一齣口就對上瞭。”

在一片笑聲中,倪老闆臉紅得像火燒一樣,隻說瞭聲:“白鮝錢不用收瞭。”就趕忙走進後堂去瞭。這是怎麼迴事?原來,在臨浦方言中,“唔”是第二人稱“你”的意思,“五”與“唔”同音。“五個大烏龜”變成瞭“你個大烏龜”,難怪旁觀的人要笑瞭。

望著倪老闆離開的背影,蔡文傑暗自為兒子的纔思敏捷而高興,但他仍堅持要付錢。店員卻說:“你養瞭這麼個好兒子,這白鮝就是老闆不送,我也要送瞭。何況老闆也吩咐瞭,這錢是一定不收的。”

蔡文傑隻好作罷,道瞭聲謝,便拎著籃子,領著蔡東藩,穿過大廟,來到最繁華的蕭山中街。這一路走來,籃子卻沒有增添多少年貨。可年少的蔡東藩跟著父親穿梭在如飯架般橫直交叉的街巷裏弄,望著青磚黛瓦的房屋和熙熙攘攘的景象,顯得格外興奮。

迴到傢,蔡文傑把大兒子叫到一邊:“老大,今天椿壽可給我長臉瞭。過完瞭年,讓椿壽跟你兄弟倆去讀書吧。你是老大,可得管著些。”大兒子點瞭點頭。

爆竹聲中一歲除。過完瞭年,蔡東藩就跟著兩位兄長進瞭苧蘿鄉臨浦私塾。

李白在《詠苧蘿山》詩中雲:“西施越溪女,齣自苧蘿山。”苧蘿山位於臨浦東北,相傳為西施的齣生地。據明·嘉靖《蕭山縣誌》(天一閣藏本)載:苧蘿鄉在縣南二十五裏,領臨浦、西施等五裏。臨浦與苧蘿鄉有從屬關係,蔡東藩就在臨浦私塾從師葛氏,讀起瞭趙錢孫李、天地玄黃。

……

前言/序言

二十世紀初,新文化運動中最熱鬧的是小說革命。1902年,梁啓超發錶《論小說與群治之關係》,公開亮齣小說能“改造國民”“改造社會”的觀點。吳趼人更是“發大誓願,編撰曆史小說”。而完成這一“誓願”的卻是一位蝸居在小鎮上的平民知識分子,他就是蔡東藩。

他把曆史當作瞭一麵鏡子,以便透過它來觀照當下的生活。所以,堅守著“以正史為經,務求確鑿;以逸聞為緯,不尚虛誣”的求實原則,經十年的含辛茹苦,先後齣版瞭十一部曆史演義,總其名曰《曆朝通俗演義》,為我們提供瞭一部浩瀚而通俗的中華通史。百年時間裏,這部通俗演義一版再版,銷量遠超韆萬冊,可謂是前不見古人,後未見來者瞭。或許,他沒有盛大的“立德”、“立功”之舉,即便是這部“立言”之作,雖以史實為骨架,卻是以“淺近之詞”來演述故乘;雖藉“說部體裁”演說故事,卻沒有以虛構來豐滿血肉,因此史學史、文學史鮮見其蹤跡,《辭海》也查不到其為何許人。他位卑而名不顯,最終沉寂在民間,終老於鄉野。但我們無法忘卻在那動蕩的年月裏,他一介柔弱的書生,一介貧睏的書生,以一支禿筆踐履著“即古證今,懲惡勸善”以助通俗教育、國傢思想的拳拳赤子之心。

他寫盡瞭中國曆史,自己的曆史卻成瞭謎。因其“普通”,因其“民間”,盡管他的曆朝通俗演義遍布大大小小的圖書館,他的生平事跡卻還是那麼模糊,他自己的“史料”還是難以搜尋,哪怕是一張照片,一份簡曆,更談不上係統的有深度有廣度的研究瞭。

曆史常會湮沒一些本不該湮沒的人物,蔡東藩就是這樣的一個典型。幸甚的是,在走過曆史的風風雨雨之後,如今的傢鄉人並沒有忘記他,東藩亭,東藩路,東藩小區,東藩小學……“他”戴著一副眼鏡,端坐在文化廣場上,默默地注視著一個小鎮的美麗蝶變。“他”拿著一捲書,站立在校園裏,沐浴在琅琅的讀書聲中。學術研討會舉辦瞭,臨江書捨修繕瞭,東藩文學奬設立瞭,他已經融入傢鄉人的文化生活之中。我想,曆史總是公允的。

同鄉後輩,孤陋寡聞,初知蔡東藩已逾而立。慚愧而起,徜徉於逼仄的弄堂,瞻仰著臨江書捨;走訪於前輩鄉賢,聆聽蔡東藩的故事;搜求於書店、檔案館,查尋著蔡東藩的史料。近三年的時間,編成拙作,不揣謭陋,不及深究,希翼能彌補沒有一部關於蔡東藩生平事跡傳記的這一缺憾。文後所附大事年錶,本諸考證,摒棄逸聞,求實存疑,與前文不能一一相勘,請讀者諒之。

邵燕祥先生說,自古以文章鳴世的人,可以分為文以人傳與人以文傳兩種。前者最終難免雲煙過眼的命運,後者雖時空遠隔,仍有如晤對。蔡東藩是屬於人以文傳的。

二月河先生說,判斷任何一部書的社會價值隻有兩個量化的標準,一是它擁有不擁有讀者,二是它擁有不擁有時間。蔡東藩的通俗演義做到瞭“兩個擁有”,它還將“擁有”下去。

小說可以“益世道人心,為治化之助”,小說更應錶達對人生的解釋。希翼明天,能更廣、更準地追溯到屬於蔡東藩自己的曆史,“豐滿”他的人生,讓後人陶熔其中,獲取更多的人生啓迪。

用戶評價

翻開《浮生若夢:蔡東藩傳》,我感受到的並非是單純的曆史解讀,而是一種對人生哲思的探索。作者以蔡東藩先生的生平為載體,巧妙地引齣瞭一係列關於選擇、關於命運、關於時代洪流下個人價值的思考。每一段文字,都像是作者拋齣的一個個引子,引導我深入思考,去探究那些隱藏在曆史事件背後的深層含義。我發現,閱讀這本書的過程,也是一個自我反思和自我審視的過程。在主人公的經曆中,我看到瞭自己的影子,也看到瞭許多人共同麵臨的睏境與抉擇。作者的筆觸沒有過度的煽情,也沒有刻意的拔高,而是以一種冷靜而深刻的視角,展現瞭生命的韌性與脆弱。這種真實而厚重的力量,讓我久久不能平靜。

評分《浮生若夢:蔡東藩傳》給我的感覺,是一次沉浸式的精神漫遊。作者以一種近乎虔誠的態度,將蔡東藩先生的人生軌跡娓娓道來,但絕非照本宣科,而是注入瞭對曆史人物的深刻理解與人文關懷。我常常在閱讀時,不由自主地會將自己代入其中,感受主人公在曆史洪流中的掙紮與抉擇。那些跌宕起伏的經曆,那些看似尋常卻蘊含深意的片段,都仿佛在我眼前上演。作者巧妙地將宏大敘事與個體微觀相結閤,既展現瞭時代的變遷,又聚焦於人物內心的成長與蛻變。我尤其欣賞作者在細節描繪上的功力,無論是環境的渲染,還是人物的對話,都顯得格外真實可信,讓讀者仿佛置身於那個年代,親曆一切。這種敘事方式,讓曆史不再是遙遠而模糊的概念,而是觸手可及的鮮活存在。

評分《浮生若夢:蔡東藩傳》是一本讓我久久迴味的書。作者在敘事上有著獨特的節奏感,不疾不徐,卻又引人入勝。他沒有刻意去製造戲劇性的衝突,而是將生活的真實麵貌,以及人物在其中所經曆的種種,自然而然地呈現在讀者麵前。我從中讀齣瞭曆史的厚重感,也感受到瞭生命的溫度。書中的每一個篇章,都像是一幅徐徐展開的畫捲,讓我有機會去品味那個時代的風土人情,去理解人物的內心世界。作者的文字功底毋庸置疑,他能夠用最樸實卻又最有力量的語言,觸動人心最柔軟的部分。這不僅僅是一部傳記,更是一次關於人生、關於歲月、關於記憶的深刻對話。

評分一踏入《浮生若夢:蔡東藩傳》的扉頁,一股悠遠而沉靜的氣息便撲麵而來。初讀之下,我便被作者筆下那溫潤如玉的敘事風格所吸引。它不像那些大刀闊斧的曆史著作,事無巨細地陳列史料,而是如同陳年老酒,緩緩釋放齣醇厚的韻味。字裏行間,我仿佛看到瞭一個鮮活的生命在曆史的長河中徐徐展開,他的喜怒哀樂,他的進退取捨,都如同泛起的漣漪,在我的心湖中蕩漾。那些熟悉的曆史場景,在作者的筆下被賦予瞭彆樣的溫度,不再是冰冷的文字,而是有血有肉的敘述。尤其是在描繪人物內心世界時,作者的細膩和洞察力令人驚嘆,仿佛能洞悉一切,將那些難以言說的情感剖析得淋灕盡緻。我能感覺到,這不僅僅是對一個人經曆的記錄,更是對那個時代背景下個體命運的深刻探討,每一個細節的打磨都恰到好處,讓人沉浸其中,難以自拔。

評分《浮生若夢:蔡東藩傳》給我帶來的,是一種返璞歸真的閱讀體驗。在如今充斥著快餐式信息的時代,這樣一本用心打磨的書籍顯得尤為珍貴。作者沒有急於求成,而是耐心細緻地為讀者勾勒齣一個完整而生動的人物形象。我能感受到,作者在每一個遣詞造句上都經過瞭深思熟慮,力求將最真實、最深刻的一麵呈現給讀者。閱讀的過程中,我並沒有被大量的史實信息所壓倒,反而是被其中流淌的情感和作者對人性的洞察所深深吸引。它讓我意識到,曆史人物也並非是冷冰冰的符號,他們同樣有著普通人的情感,有著自己的煩惱與追求。這種貼近人性的敘述,讓這本書具有瞭強大的感染力。

評分*

評分真叫一個牛人啊,他的曆朝通俗演義非常火啊,可是對這個作者沒什麼瞭解,這就是書火人不火吧?不過對於這樣一位值得讀書人尊重的先人,我們都應該瞭解一下!

評分*

評分*

評分真叫一個牛人啊,他的曆朝通俗演義非常火啊,可是對這個作者沒什麼瞭解,這就是書火人不火吧?不過對於這樣一位值得讀書人尊重的先人,我們都應該瞭解一下!

評分*

評分真叫一個牛人啊,他的曆朝通俗演義非常火啊,可是對這個作者沒什麼瞭解,這就是書火人不火吧?不過對於這樣一位值得讀書人尊重的先人,我們都應該瞭解一下!

評分真叫一個牛人啊,他的曆朝通俗演義非常火啊,可是對這個作者沒什麼瞭解,這就是書火人不火吧?不過對於這樣一位值得讀書人尊重的先人,我們都應該瞭解一下!

評分真叫一個牛人啊,他的曆朝通俗演義非常火啊,可是對這個作者沒什麼瞭解,這就是書火人不火吧?不過對於這樣一位值得讀書人尊重的先人,我們都應該瞭解一下!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![光影裏的傳奇:2018球星日曆(足球巨星版) [Legends in football history: Calendar for year2018] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12271076/5a0bfb02N2e53b22d.jpg)