具体描述

产品特色

编辑推荐

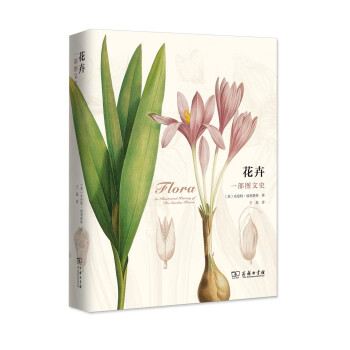

适读人群 :博物爱好者、历史爱好者、艺术爱好者、园艺爱好者不管是办公室桌面上的一盆多肉,还是节日里送给恋人的一束玫瑰,再或者家中阳台上一盆兰花……花卉一直是一抹亮色,在方方面面装点着我们的生活。然而这些美丽的植物是如何从遥远的荒野而来,进入我们的视野;又在这漫漫旅途之中,经历了怎样的故事?让我们来一起打开这本《花卉:一部图文史》

· 美图。为什么图片那么美?近300幅来自英国皇家园艺学会的林德利图书馆的精美画作。图片质量极高,清晰度、印刷质量以及观赏时的享受程度,远远好于使用网络公版图印刷的同类图书。

· 趣文。漂亮的花卉从何而来,又在不同时代不同的审美下发生了怎样的变化?《花卉》以轻松而有趣的语言,讲述了上百个物种,几百个品种的花卉故事。

· 严谨。为什么在中文植物名之后还要加个括号?附录中一篇《关于植物名称》以浅显的语言、科学的态度综述了物种学名的历史。拉丁名的由来、发展以及关于花卉品种名的简要介绍在这里都可以找到。

· 补缺。在园艺史上都有哪些重要的人物?《花卉》中书后附录包括了栽培史上的30位重要人物小传(或机构的历史),简洁地叙述每个人生平及成就,作为书中叙述的补充。

· 收藏。还有什么理由不把这本精美的图书带回家收藏?《花卉》中的叙述和图片生动鲜活,阅读观赏时仿佛能闻到阵阵花香。不管是赏图养眼,还是阅读文字,都是*佳的享受。

内容简介

· 官方授权的珍品画作

《花卉:一部图文史》包含了来自英国皇家园艺学会林德利图书馆官方授权的近300幅精美画作。精致插图不乏一些植物学艺术大师的作品,它们的宝贵之处不但在于描绘花园花卉发展的历史价值,也在于它们纯粹的美。

· 园艺花卉的前世今生

数百年来,随着欧洲向自己的疆域之外探索,勇猛无畏的冒险家和植物猎人从遥远的异国搜集了众多植物种子和样本。这些植物学先驱将成千上万的花卉样本运送回家,形成了规模庞大的收藏。这些受到精心保护的植物会由当时*好的画家绘制插图。而苗圃主和贵族园艺爱好者开始用新引进的每一拨植物材料进行试验,创造出了我们今天所熟知的园艺花卉。

· 一本让你更爱花卉的书

这是一本属于爱花人的书。来了解你所种植的花卉的历史吧。无论是来自中国的月季,来自南非的天竺葵,来自太平洋地区的木槿属植物,还是来自美洲的兰花,现在和从前所有*受喜爱的花园鲜花都在这本书里得到了美丽的描绘。

作者简介

布伦特·埃利奥特博士,皇家园艺学会林德利图书馆馆长及档案管理者。他还著有《维多利亚式花园》、《乡间别墅花园》和《皇家园艺学会珍品》等书。译者简介:王晨,专业译者。译有《伟大的博物学家》、《伟大的探险家》、《水果:一部图文史》等。

内页插图

精彩书评

这部作品将爱花人的激情、学者的知识与艺术家优雅的眼光结合起来,埃利奥特这本《花卉》是一份能被家庭所承担的收藏品。——《美国参考书年鉴》

在书中,我们仿佛仍然可以感受到这些植物被初次介绍时,那种对于新物种或品种的兴奋。

——《纽约时报》

每一张精确而富有表现力的插图都伴随着这种植物被引进、接纳或者使用的精炼历史,使读者对自然界的美丽、适应及繁衍的无穷变化心生敬畏。

——美国图书馆协会

这不是一本植物学的专业作品,但来源于对植物的深刻认识。精致的图画栩栩如生,并在数百年间启发着艺术家们。

——《华尔街日报》

目录

序引言

第一章 欧 洲

第二章 土耳其帝国

第三章 非 洲

第四章 美 洲

第五章 亚洲和澳大利亚

关于植物名称

精选人物小传

插图清单

索引

致谢

精彩书摘

引言直到1560年代,生长在欧洲花园中的大多还都是原产欧洲和地中海地区的植物。不过对于西欧本土植物的依赖并不意味着16世纪的园丁被剥夺了多样性。伊丽莎白一世时代的园艺爱好者热衷于搜集重瓣类型、有趣的畸形以及多种色彩的品种:重瓣类型的桂竹香和金盏菊,不同色彩的老鼠簕、乌头和蓍(现在又重回一系列广泛的花色),带有条纹的耧斗菜,开红色和粉色花的铃兰,拥有重叠花或其他异常花型的康乃馨和报春花。莎士比亚在《冬天的故事》中提到了人们对彩斑的喜爱,其中的角色珀迪塔将带条纹的小康乃馨称作“天生的杂种”,因为它们是被人工培育的,而不是野生状态下的自然模样,因此她拒绝将它们种在自己的花园。波利克塞尼斯同她讲了一番道理,说园丁只是用自然本身的方式在营养繁殖中培育出了这些有趣的变型:

……这是一种艺术

的确改变了它们的性质,改变得相当大,但

这种艺术本身就是自然。

珀:是这样的。

波:那就在你的花园里种满小康乃馨吧,

别再说它们是杂种。

珀:我才不会

将挖洞器插进土里,让它们有长出来的机会。

将植物引入西欧的第一次大浪潮来自土耳其帝国。从1560年代开始,番红花、雪片莲、猪牙花、虎眼万年青、仙客来、风信子、百合、贝母、花毛茛以及最重要的郁金香陆陆续续流入欧洲。这批新花卉的流入促成了首次有组织的花卉品种选择和营销活动。对新奇特征和花色的兴趣在欧洲植物如报春花和康乃馨中已经表现得很明显,此时又得到了郁金香的进一步强化,这种花非常容易得到新的花色图案(病毒感染的结果)。 郁金香并不是掀起植物爱好者热情的唯一花卉。风信子也变得极为流行。

并非所有花都只为花园而生:花卉新品类的爱好者——当时被称为“花艺师”——更多地将自己的精力投向展览会而非花园。在17世纪和18世纪,专门创造和展览新品种以参加竞赛的协会纷纷涌现——先是在英格兰,后来又出现在欧洲大陆。市面上形成了八类“花艺”花,它们各有协会,协会由互相竞争的种植商组成:郁金香、风信子、耳状报春花、多花报春、康乃馨、石竹、银莲花和花毛茛。直到19世纪初,园丁们仍旧在这些花卉上充分发挥着自己的天赋。

包括向日葵在内的某些美洲植物在公元1600年之前已经抵达欧洲,但新世界观赏植物的真正大规模流入到1620年代才开始,并持续了几乎一百年,带来了紫露草、月见草、美洲草莓、五叶地锦、延龄草、黄雏菊、绣线菊和紫菀。

来自北美的引进植物逐渐转型,乔木和灌木成为主要焦点。但对于花园来说,新植物的主要来源地变成了好望角的荷兰殖民地,莱登和阿姆斯特丹成为了欧洲引进植物的中心。这些植物大多数直接进入了富人修建的新温室。这里种植着景天、日中花、豹皮花和其他开普省的多肉植物,此外还有帝王花、天竺葵和南非欧石楠,以及各种各样的大花朱顶红和文殊兰。其他如纳丽花、火炬花和马蹄莲这些耐寒的植物在室外种植。

在18世纪引进的许多广受欢迎的植物只能生长在温室里,而种植在室外的植物成为时尚的弃儿。此时正是英式风景园的兴盛期,乡村别墅周围不再布置花坛,取而代之的是高低起伏的草坪和平静的水面构成的牧歌田园风光。新引进的乔木在这种风景园中派得上用场,但花卉在很大程度上就无关紧要了,而花园则远离人们的主流视线。这种风尚从1770年代开始扩散到整个欧洲,并一直流行到19世纪初,这时英国园丁才开始将种植花卉的花园带回房屋附近。

18世纪见证了科学远征的发展,装备齐全的植物学家和动物学家志在采集并带回有趣的新发现,于是澳大利亚植物在欧洲人大规模殖民澳洲之前就进入了人工栽培。“植物学湾”这个名字显示出了将植物从新疆域引进欧洲的重要性。和南非植物一样,大多数从澳大利亚引进的植物直接进入温室,此后再未从其中走出。对于能够承担温室费用的人,佛塔树、银桦、白千层、铁心木、橙花豆、齿荚豆都在家庭园艺中繁茂生长。

温室改良进展最大的时代开始于1817年,伟大的园艺权威约翰·克劳迪斯·路登在这一年发明了锻铁玻璃格条。路登最初盼望有一天,每个人都能拥有一批热带植物,但到1830年代时,更有历练的他认为:“柑橘、柠檬、山茶、桃金娘、佛塔树、帝王花、金合欢、白千层以及其他一些开普省和植物学湾的植物,这些是能够适当引入一个小型温室中的全部植物。”所以,虽然澳大利亚植物的时尚光芒褪色,但它的遗产依然在英格兰的温室中持续了整个世纪。

到1820年代,苗圃贸易已经成为重要的商业力量,一些规模最大的苗圃,如哈克尼的罗迪吉斯和切尔西的维奇,已经有能力独立组织采集植物资源的远征。华德箱在1830年代问世,这是一种紧密密封的玻璃箱,只需添加一些土壤和水,放入其中的植物就能形成一个能够自我维持的环境。这种容器的出现为海外植物运输行业带来了革命性变化。新植物开始潮水般涌入欧洲:从英属印度殖民地引进了杜鹃;从美洲西海岸引进了松柏植物和一批一年生观赏植物;从墨西哥引进了倒挂金钟和大丽花;从中国引进了各种类型的菊花、牡丹和山茶,它们本身已经是漫长栽培传统的遗产。1854年最终向西方打开国门后,日本开始贡献新的鸢尾属物种和槭树。菊花和大丽花成为当时种花匠的新宠,并刺激形成了竞争性的协会。

和引进新物种数量同样重要的是引进样本总数。当数量稀少的植物繁殖到足够多时,园丁就可以冒险让部分植株露天越冬,看它们的耐寒性如何。于是一度曾局限在温室中的植物如杜鹃和山茶,开始永久性地转移到室外种植;而许多半耐寒的植物会在夏天搬到花园里,冬天再转移到保护地栽培。与此同时,尽管有人不时试图复兴,之前涌现的“花艺师”协会渐渐衰败。它们被各种园艺协会取代,这些协会专注于新植物的引入,不那么关心竞赛性。

此时植物爱好者的清单中已经增添了一个新的概念:育种。确定植物中存在有性繁殖后,18世纪初就出现了第一次杂交试验,由托马斯·费尔柴尔德创造出了首个有记录的人工杂交种(“费尔柴尔德的骡子”——一株康乃馨和一株须苞石竹的杂交后代)。首次培育观赏植物新种类的大规模育种项目开始于1790年代,发起人是威廉·罗利森,他为温室培育南非欧石楠。

在1840年代,选择育种对花园产生了重大影响。约翰·克劳迪斯·路登等权威提倡将花坛布置成若干大面积色块,这就对植物更大的花叶比提出了要求。来自南非的天竺葵,以及来自南美的矮牵牛、美女樱和蒲包花都出现在第一批花坛品种之中。

大约1870年,欧洲大陆的园丁开始对英式花坛表现出浓厚的兴趣,特别是最新流行的“地毯式花坛”,用植株低矮的观叶植物创造出平面图案。尽管在英国地毯式花坛和一般花坛是两种截然不同的种植方式,欧洲大陆的园丁却毫不犹豫地将它们混合在了一起,这种混合式的风格在1880年代扩散到了全世界。与此同时,兴起的另一股风潮是恢复并复制16世纪和17世纪的规则式花园设计和种植。它最先也是在英国发展起来的,但到20世纪初时已经传播到欧洲大陆和更远的地方。

近些年来,花园中新引进的植物越来越少——如今植物探险的焦点是药用植物而非观赏植物。因此花园中的新颖性必须通过杂交来实现。秋海棠、凤仙花、玉簪、萱草,当然还有月季,它们都经历了大规模的育种改造。然而,与新异型育种相对,复兴主义运动开始在植物界中抬头。古典月季的复兴开始于两次世界大战之间,以1960年代格雷厄姆·斯图尔特·托马斯在桑宁戴尔苗圃的工作为高潮。本来几乎已经不再栽培的耳状报春花在1980年代受到热捧。如今人们对曾经存在的众多栽培品种兴趣广泛,而且有很多保护和重新发现它们的尝试。在将来,这种兴趣或许会扩展到消失的维多利亚时代花坛植物,流行于18世纪的风信子、银莲花和花毛茛,或者伊丽莎白一世时代的种种珍奇花草。

……

前言/序言

序数百年来,对搜集植物的热情虽然从未达到过加利福尼亚淘金热的规模,但还是在植物学家中掀起了一阵狂热的风潮。植物冒险家的类型多种多样:真正的植物学家以学术成就为动力,满怀兴奋地追逐自己的目标,为自己发现的植物的美丽狂喜不已;收藏家,特别是兰花猎人,争先恐后地要赶在别人前面发现新物种;而商业开发者的动机最贪婪——通过将新植物介绍给全欧洲日益增长的园艺爱好者群体大赚一笔。

市面上已经有很多介绍植物猎人(他们大部分时间都在极其艰难的条件下展开工作)的书,而这本书讲述的是他们带回欧洲的植物。它不仅包括植物发现的故事,还介绍了园艺流行时尚的变化,正是这些变化为新的植物引入创造了动力。自19世纪初,商业种植者成功培育的大量杂交种进一步增加了与日俱增的新植物数量。多年以来,随着从新引入植物中获得商业利益的动力不断增强,许多植物在栽培中已经消失。今天,《皇家园艺学会植物导购》的一项研究展示了这种动力在一些植物属内已经失控到何种境地,但对于这种已经存在数百年的嗜好,它总是如影随形。

植物学绘画的艺术向来追求谨小慎微的精确和活泼生动的气质,以植物的色彩和形状描绘自然之美。数百年来,人们总是以一流的技巧和艺术水准记录新引入的植物,得到了一批重要的历史记录。这项传统延续至今,全世界的出色画家都会记录新的物种以及植物育种商新引入市场的品种。在《花卉:一部图文史》中,布伦特·埃利奥特使用来自皇家园艺学会林德利图书馆收藏的插图追踪了四个半世纪以来新植物的引入情况。将首屈一指的插图和令人着迷的文本相结合,这是一本十分美丽且在园艺方面有相当重要性的书。

西蒙·霍恩比爵士

皇家园艺学会主席

用户评价

我昨天晚上翻阅到关于某位十七世纪荷兰画家的章节时,简直被震撼得无法自拔。这本书的叙事方式极其跳脱,它不是按照固定的时间线索,而是巧妙地在历史学家、植物学家、艺术家、乃至园艺师的视角之间进行穿梭。例如,它会突然从一段关于植物引种贸易的严谨分析,无缝切换到一幅描绘当时贵族沙龙中插花艺术的生动场景描述,这种跨学科的视野,极大地拓宽了我对“花卉”这个主题的理解维度。它不再仅仅是生物学意义上的存在,而是渗透到了社会结构、经济活动乃至审美变迁的核心。文字的笔触时而激情澎湃,时而冷静克制,尤其是在描绘那些人类为获取稀有物种而付出的巨大代价时,那种历史的沉重感扑面而来,读来令人心生敬畏。我甚至在想,如果我是一个画家,这本书里的每一个章节都能给我带来全新的创作灵感。它不仅仅是知识的传递,更是一种对生命和历史的深度对话。

评分这本书的装帧和装帧之外的“气场”简直是为那些有收藏癖的读者量身定做的。我是一个极度注重书籍物理体验的人,这本《花卉:一部图文史》在触感和视觉上都达到了一个非常高的水准。我特别喜欢它所选用的那种略带磨砂质感的封面材料,在灯光下会呈现出一种低调而奢华的光泽,拿在手里沉甸甸的,这种“重量感”本身就是一种阅读的仪式感。内页的纸张似乎经过了特殊的处理,即便是印刷复杂的彩色图像,色彩的过渡也极其自然、细腻,完全没有廉价印刷品的油腻感。我注意到,每当介绍一个新的主题或一个历史阶段时,书籍都会配上一段精心设计的引文或者一句富有哲理的小标题,这使得阅读体验充满了发现的乐趣,就像在逛一座规划精良的私人博物馆。坦白说,我还没来得及深究它的内容细节,光是作为一个物品的完整性和美学价值,就已经让我觉得物超所值了。这种对实体书载体的尊重,在当今这个数字化时代显得尤为珍贵。

评分作为一名常年与书籍打交道的读者,我对一本书的“呼吸感”非常看重,而《花卉:一部图文史》给我的感觉就是充满生命力的。我注意到书中在介绍那些已经灭绝的古老品种时,所采用的措辞充满了惋惜和缅怀,那种饱含情感的描述,让人真切地感受到时间流逝带来的不可逆转的失落,这远比干巴巴的物种灭绝记录要震撼得多。此外,这本书的结构设计似乎深谙“留白”的艺术。在信息量爆炸的当下,它懂得在适当的地方停顿,留给读者思考的空间,而不是用密密麻麻的文字将你淹没。例如,在几段复杂的历史叙述后,会穿插一些看似不相关的、但又极具画面感的自然描写,就像在紧张的交响乐中突然插入一段悠扬的长笛独奏,瞬间调整了读者的心境。这本书的阅读体验是沉浸式的、多维度的,它在知识的海洋中为我们搭建了一个既有坚实地基又有美丽穹顶的殿堂。我预计,这本书将成为我书架上需要反复重读的经典之一。

评分这本厚重的书简直是植物爱好者的宝藏,虽然我还没仔细翻完,但光是那种沉甸甸的质感和扉页上那张复古的植物手绘插图,就让我对接下来的阅读充满了期待。装帧设计非常考究,纸张的触感温润,油墨印刷的色彩饱满而不失典雅,看得出出版方在细节上是下了真功夫的。我特别留意了一下排版,字体选择既有传统书籍的韵味,又兼顾了现代阅读的舒适度,行距和字距拿捏得恰到好处,即便是篇幅较长的章节,读起来也不会感到视觉疲劳。我初步翻阅时,被其中几张跨页的大图所震撼,那光影的处理,仿佛能透过纸张闻到植物的芬芳。这本书的编排结构似乎非常清晰,目录的层级划分逻辑性很强,预示着它不仅仅是一本简单的图册,更像是一部梳理植物发展脉络的史诗。那种对细节的极致追求,让这本书的收藏价值也大大提升,我甚至有点舍不得频繁翻动它,生怕破坏了它完美的初始状态。我已经迫不及待想深入研究一下它对于不同时期植物学研究成果的梳理和展示方式了。

评分说实话,我拿到这本书的时候,第一感觉是“宏大叙事”。它散发出来的那种历史的厚重感,不是那种生硬的教科书式的陈述,而更像是一位学识渊博的老者,娓娓道来那些关于生命、关于色彩、关于人类与自然之间复杂关系的故事。我试着随手翻开其中一页,看到的是关于某种稀有品种的起源地考证,文字的描述极其考究,引用了大量早期探险家的笔记和信件片段,这种第一手资料的引入,极大地增强了文本的说服力和趣味性,让我立刻沉浸在了那个遥远的时空中。它的叙事节奏把握得非常好,张弛有度,不会因为史料的丰富而显得冗杂,反而通过精妙的剪辑,让历史的脉络清晰可见。我尤其欣赏作者在处理复杂概念时的清晰度,即使是对于非专业人士来说,那些晦涩的分类学知识也被阐释得通俗易懂,这无疑是这本书在学术深度和普及度之间找到的一个绝妙平衡点。这绝不是一本可以快速浏览的书,它需要你静下心来,慢慢品味其中蕴含的智慧和时间沉淀下的美学。

评分和在书店看的对比了一下,感觉好像还是不太一样

评分这书看得我也想买,原本是帮朋友买的,但自己也想买来收藏了,怎么办

评分还没看,不过感觉应该还是不错的,纯科普

评分好书,漂亮的不可方物!

评分逆道违天,矫诬实多。

评分有点儿厚的书,是作者对声境探索的精力,其中有作者的思考。书的学术性不强,但提供了新的视角。风格确实与《寂静的春天》类似。

评分商务印书馆的博物之旅,不可多得的好书,收了好几本。

评分这是一本属于爱花人的书。来了解你所种植的花卉的历史吧。无论是来自中国的月季,来自南非的天竺葵,来自太平洋地区的木槿属植物,还是来自美洲的兰花,现在和从前所有*受喜爱的花园鲜花都在这本书里得到了美丽的描绘。

评分东西可以,京东物流也很给力,很快就到了。推荐购买。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![多肉植物图鉴 [Succulents Encyclopedia] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12108209/5971d0ccN3c8cf993.jpg)

![多肉女王的花园:多肉养护及设计精要事典 [SUCCULENTS SIMPLIFIED] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12177150/5908485aNa3bcc521.jpg)

![全球首席驯犬师畅销著作:狗狗心事 [The Dog Listener] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10109681/53fd72c1N599efe4d.jpg)

![花图鉴 421种人气花艺素材图解 [花屋さんで人気の421種 大判花図鑑] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12290634/5a449725Nbae4dca8.jpg)

![打理生活 65个增添幸福感的收纳习惯 片付けたくなる部屋つ?くり 2 [片付けたくなる部屋つ?くり 2] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12299588/5a5dab63Na0086790.jpg)