具体描述

内容简介

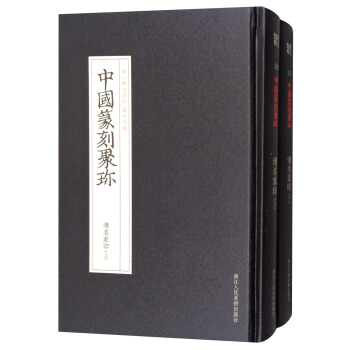

《中国篆刻聚珍(第2辑名家印 第19-20卷):清名家印(套装上下册)》为中国篆刻聚珍第二辑中的其中一本清名家印卷,主要内容包括他的二百多方精彩印文,另外附有历代名家评语数十条。该印谱丛书定位于篆刻学习临摹、创作借鉴、印史研究和教学参考。满足篆刻爱好者、创作者临摹鉴赏和教学研究之需。成为学习、了解、研究印史的合理范本与理想参考。内页插图

目录

上册下册

用户评价

评价五 购买这套书,很大程度上是出于对传统出版物制作工艺的尊重和喜爱。在电子阅读日益盛行的当下,能有一套如此精良的纸质书出现,本身就是一种文化的坚持。我关注的细节是它的装帧方式,特别是上下两册的组合,是否方便查阅和携带?是采用了传统线装,还是更便于翻阅的胶装?这些细节直接影响了日常使用的体验。对于我这种喜欢时不时带着书去茶馆里把玩品鉴的人来说,结实耐用且设计合理的开本至关重要。我希望这套书的内文排版能留出足够的空白区域,方便我做笔记和批注,让它真正成为一本与我一同成长的案头伙伴,而非束之高阁的古董。

评分评价四 我最近迷上了临摹古印,但发现自己的眼界和功力总是受限于手头现有的几本旧印谱,视野太窄了。这套“清名家印”套装,从名字听起来就很有分量,它暗示着对一个完整历史阶段的集中梳理。我希望通过系统学习这些不同风格的大家作品,能帮助我拓宽自己的篆刻语言,找到更适合自己的刀法倾向。我更看重的是它在“风格流变”上的梳理——比如,如何从陈鸿寿的文人意趣过渡到晚清的朴茂雄强。如果书中有将不同地域、不同师承的印人作品进行并置对比的板块,那将极大地丰富我的审美体验。这对我来说,与其说是工具书,不如说是一部绝佳的“灵感激发器”。

评分评价一 这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,纸张的质感细腻,印刷的色彩饱满又不失古朴典雅之气。光是捧在手里摩挲,就能感受到一种对艺术的敬畏之心。虽然我还没完全细读内页,但从目录和几页的预览来看,编排的匠心可见一斑。对于篆刻艺术的爱好者来说,这种精美的实物本身就是一种享受。特别是考虑到这是“聚珍”系列的延续,想必在资料的权威性和稀有性上也是下足了功夫。我尤其期待那些对清代名家印章的细致考证和高清图版的呈现,希望能从中一窥那个时代印人独特的刀法与审美情趣。这套书放在书架上,本身就是一件赏心悦目的艺术品,光是摆在那里,就仿佛能感受到历史沉淀下来的那份厚重与宁静。如果后续的阅读体验能与之匹配,那它无疑是案头必备的珍藏之作。

评分评价二 最近刚好在研究晚清碑学兴起对篆刻风格的影响,手头上的资料总感觉缺了点系统性和深度。这套书的出现,简直是雪中送炭!我特别关注的是它如何梳理和呈现不同流派大家的作品,比如邓石如之后的“吴门画派”与“皖派”的传承与分野。我希望它不仅仅是简单的图录,而是能提供详尽的印文释读、边款的拓印对比,乃至印人生平与艺术思想的简介。一套精良的印谱,其价值远超其材质本身,它承载的是一部流动的历史和一部无声的艺术对话。我对那些存世稀少、流传有绪的官印或私印的收录抱有极高期待,希望能从中挖掘出新的研究视角,打破一些传统定论。这套书的学术价值,对我这个沉浸在传统文化中的人来说,是无法估量的。

评分评价三 说实话,现在市面上印谱汗牛充栋,良莠不齐的现象很常见,很多都是粗制滥造,图版模糊不清,根本无法看清刀痕的细节。我选择相信“聚珍”这个品牌,主要是冲着它对“名家印”的定义和筛选标准。我关注的重点在于“真伪辨析”和“品相评估”的专业性。清代作为篆刻史上的一个高峰期,留下的作品数量庞大,但也泥沙俱下。我期待这套书能提供清晰的细节特写,让我能对比不同时期的用印习惯和边款的差异,从而提升自己对真品的鉴赏眼力。如果能附带一些拓片与实物印面的对照分析,那就更完美了。毕竟,看印章,最终还是要回归到刀与石的对话,而清晰的视觉呈现是理解这一切的基础。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有