具体描述

内容简介

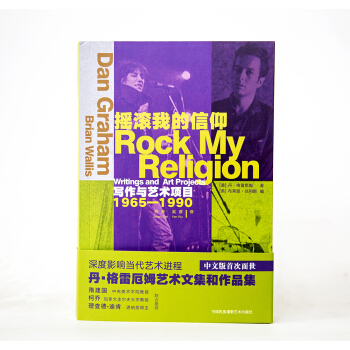

丹·格雷厄姆的艺术作品和批评写作对二十世纪下半叶当代艺术的进程拥有巨大的影响力。《摇滚我的信仰》从格雷厄姆各个时期的作品中精选18篇文章,从关于极简主义艺术家如丹·弗莱文、唐纳德·贾德的评论,到关于朋克摇滚和流行文化的文字,到晚近关于建筑、城市空间与权力的思考。在这些论述之间的,是格雷厄姆本人作品的描述和记录。

不必成为丹·格雷厄姆作品的爱好者,甚至都不用知道丹·格雷厄姆是谁,就可以从这本书中有所收获……格雷厄姆从一些颇为不同寻常的视角观察社会惯例,而它们混合在一起,就像是一场智性的狂欢。

——克里斯蒂娜·里奇,《艺术纸》(Artpaper)杂志

用户评价

这本书,读完之后,我感觉自己像是被卷入了一场跨越数十年的思想风暴。作者的叙事视角极其独特,他似乎不是在简单地记录历史,而是在解构一个时代的精神内核。那种强烈的、近乎原始的创作冲动,被他描摹得淋漓尽致。我特别欣赏他对媒介转换的敏锐洞察,从早期的印刷品到后来的多媒体实验,每一步的转变都充满了对既有美学规范的挑战与颠覆。那种不妥协的姿态,即便隔着岁月的尘埃,依然能让人感受到扑面而来的热度。它让人思考,在每一次艺术形式的演进背后,究竟隐藏着怎样的社会焦虑和个体挣扎。全书的节奏感把握得极好,时而如疾风骤雨,将你抛入激烈的观念交锋中;时而又转入沉思的静谧,让你有机会梳理那些纷乱的脉络。我仿佛能听到那时代里,那些不安分的灵魂在用文字和图像呐喊的真实回响。

评分从文学散文的角度切入,这本书的语言组织简直是一场盛宴,充满了晦涩但又极具穿透力的隐喻。我被作者那种近乎偏执的细节捕捉能力所震撼,他仿佛拥有某种超能力,能将那些转瞬即逝的灵感火花,用无比坚实的文字将其固定下来。阅读过程中,我常常需要停下来,去反复咀嚼那些长句和复杂的句式结构,它们像迷宫一样,每走一步都有新的发现。这绝不是一本用来消遣的书,它要求读者投入大量的智力资源去解码作者的“密语”。更令人称奇的是,尽管主题宏大且跨度极长,作者却总能在宏观叙事中精准地锚定到某个具体作品或某次展览的微观体验上,这种尺度感的自由切换,展现了其驾驭复杂材料的深厚功力。这更像是一部个人意志与时代洪流激烈碰撞的史诗,而非简单的创作回顾录。

评分这本书带给我的最大冲击,在于它对“项目”这一概念的重新定义。它不再是传统意义上单一的成品,而是一种持续的、开放的、甚至带有某种实验性质的生命体。作者似乎在探讨,当艺术创作不再以“完成”为终极目标,而是以“过程”本身作为存在的价值时,我们该如何评价其意义。我能感受到字里行间流淌着对僵化体制的蔑视和对即兴创作的无限推崇。那些被提及的、跨学科的合作与冲突,描绘了一幅充满张力的艺术生态图景。很多情节的描述,都带着一种现场感,仿佛我亲眼目睹了那些关键的决策时刻,那些充满争议的争论现场。它让我开始重新审视自己对“创作”二字的固有认知,明白真正的突破往往诞生于边界的模糊和规则的打破之中。

评分翻阅此书,最大的感受是那种扑面而来的时代气息和边缘知识的质感。它没有主流叙事的矫饰,反而充斥着小众文化、地下运动和非官方渠道的信息流动痕迹。作者的知识谱系极其广博,从欧洲的先锋运动到本土的民间艺术形式,信手拈来,却又整合得浑然一体,绝无堆砌之嫌。尤其是在描述那些具体项目的运作细节时,那种近乎技术手册般的精准描述,让我这个局外人也仿佛窥见了幕后操作的精妙和不易。这本书成功地重建了一种失落的对话场域,让那些曾经被主流历史遗忘的声音得以重新汇聚。我能从中体会到一种对“真实”的近乎病态的追求,那是对所有表象进行彻底剥离后所能触及的核心。

评分如果说有什么词可以概括这本书的基调,那一定是“韧性”与“反思”的交织。作者的文笔时而冷峻如手术刀般剖析现象,时而又充满对那些不被理解的同道者深沉的共情。这种情感的张弛有度,使得长篇的阅读过程也保持了极高的专注度。我尤其关注他如何处理那些“失败”或“未竟全功”的项目,书中并没有回避这些晦暗的角落,反而将它们视为探索过程中不可或缺的燃料。这种坦诚,极大地提升了全书的信誉度和深度。它不是在歌颂胜利,而是在记录一场漫长而充满代价的智力跋涉。读完后,我感到自己被赋予了一种更具批判性的眼光,去审视当下那些看似光鲜亮丽的“项目”,思考其内在的驱动力是否依然保有这份早期的纯粹与激进。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有