具体描述

用户评价

我是在一个连绵阴雨的周末,无意中在一家旧书店的角落里发现了这本书。当时店里弥漫着一股混合了霉味、灰尘和老纸张特有的甜腻气味,昏黄的灯光下,这本书几乎是孤零零地躺在那里,仿佛在等待一个特定的有缘人。我把它抽出来,随手翻开扉页,里面的插图或者排版,都带着一种强烈的时代烙印,那种细致到近乎繁琐的装饰性设计,让人不由自主地联想到机械尚未完全取代手工的年代。这本书的装帧工艺,坦白说,在现在看来是略显笨重的,纸张的边缘处理得有些粗糙,但正是这份“粗糙”,赋予了它一种难以言喻的真实感和生命力。它不像现在批量生产的书籍那样追求完美的光滑,反而更像是一件手工匠人的作品,带着制造过程中细微的瑕疵和温度。我当时几乎是立刻决定要买下它,不是因为对内容有多么了解,而是被它所承载的“物理存在感”所吸引,它提醒着我,知识和故事,也需要坚实的物质形态来安放。

评分这本书的尺寸和重量,对于我平时的通勤阅读来说,实在算是个负担。我通常喜欢轻便的平装本,可以轻松塞进背包的任何一个角落,随时随地都能拿出来阅读几页。但这本书,它需要一个固定的、舒服的阅读环境,比如一张铺着厚重地毯的椅子,一个暖黄色的落地灯,也许再配上一杯热气腾腾的红茶。它本质上邀请你去“定居”下来,去进行一场马拉松式的深度阅读,而不是碎片化的信息接收。这迫使我不得不重新规划我的阅读时间,从碎片时间中挤出大块的、不受打扰的时光来应对它。这种被动地“被要求”进入深度阅读状态的感觉,其实挺奇妙的。它像一个固执的老师,不容许你敷衍了事,必须拿出百分百的专注和耐心去对待它所承载的叙事结构和语言风格。在如今这个充斥着“速读”和“摘要”的时代,它像一个顽固的堡垒,捍卫着传统阅读体验的尊严。

评分这本书的封面设计有一种奇特的魅力,它用一种近乎极简主义的方式处理了一个复杂的主题,那种留白的处理,反而比堆砌华丽的图像更具张力。它没有试图用具象的场景来剧透书中的情节,而是用一种抽象的、略显压抑的色调和字体排布,营造出一种悬而未决的氛围。我猜想,这本书的内容,必然是关于人性的幽微之处、关于深刻的内在挣扎,那些无法轻易被标签化或简单概括的情感纠葛。这种克制的视觉表达,让我对接下来的阅读充满了期待——期待它能以一种不落俗套的方式,去剖析那些人类共通却又难以言说的困境。它的存在,就像是书架上的一块深色基石,衬托着周围那些色彩斑斓的流行读物,它沉默地宣告着,有些思考是永恒的,不需要时髦的包装,只需要一个愿意倾听的读者。

评分我注意到这本书的印刷质量,尤其是字体的选择,非常讲究。不是那种现代印刷中常见的黑体或宋体,而是一种略带衬线的古老字体,笔画的粗细变化微妙,墨迹的浓淡也似乎经过了某种艺术化的处理,使得每一行文字都像经过精心雕琢的砖石,排列得井井有条。阅读时,眼睛需要适应这种节奏,它不会像数码屏幕那样提供即时的、毫无阻碍的视觉反馈,而是要求你的目光在字与字之间、行与行之间进行有意识的、节奏性的移动。这对我这个习惯了高清屏幕和动态排版的读者来说,是一个小小的挑战,也是一种乐趣。它强迫我慢下来,去体会作者在构建句子时所用的那种古典的句法结构和词汇选择,体会文字本身那种物质性的美感,而不是仅仅关注文字所指向的意义。这种注重“形式”的阅读体验,本身就是一种对阅读艺术的致敬。

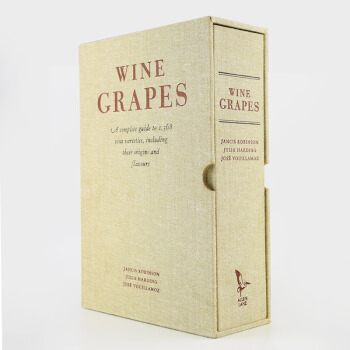

评分这本厚厚的精装书摆在我的书架上,光是看着封皮上那个古朴的字体就让人感受到一股沉甸甸的历史厚度。我其实是冲着封面设计才把它抱回家的,那种略带褪色的米白色纸张,配上细密的黑色文字,透着一股老派的雅致。拿到手里掂了掂,分量感十足,感觉就像捧着一本从尘封的图书馆深处挖出来的珍宝。我至今还没正式翻开它,但光是摩挲着封面,想象着里面那些可能已经泛黄的书页,就觉得很有意思。它代表了一种对“经典”的敬畏,即便内容如何,光是能拥有这样一本实体书,在如今这个电子阅读盛行的年代,本身就是一种仪式感。我喜欢这种仪式,它让阅读不再是匆忙的指尖滑动,而是一种郑重的、需要投入时间的承诺。它静静地立在那里,像一个沉默的见证者,记录着过去时代人们对某种深刻主题的探索与表达。书脊上的烫金字已经有些微的磨损,这更增添了一层时光流逝的美感,仿佛在告诉我,这本书经历了无数双手的触摸和无数次的阅读洗礼,它本身就是一个故事的载体,而故事本身,则留待我来发掘。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[英文原版]The Importance Of Living pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1433968291/549be060Neb1dcefd.jpg)

![【中商原版】[英文原版]Alexander Hamilton pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1435566486/549e5cb2N5572e8dc.jpg)

![[现货]英文原版 Pacific Rim 环太平洋 人物 机器 怪兽 电影艺术设定集 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10003377809/563184d3Nbfa2e77d.jpg)

![英文原版 The Cat in the Hat 戴高帽子的猫 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10138534303/59c4d074N74571510.jpg)