具体描述

图书基本信息

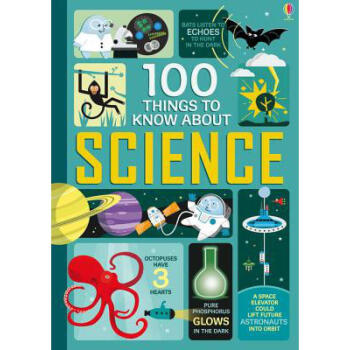

100 Things to Know About Science

ISBN13: 9781409582182

类型: 精装(精装书)

出版日期: 2015-05-01

出版社: Usborne Publishing Ltd

页数: 128

重量(克): 524

尺寸: 181 x 251 x 18 mm

商品简介

Science is a huge topic, but this friendly book breaks it down into bite-sized chunks, making it an accessible introduction for anyone who wants to find out about this fascinating subject. Highly illustrated, in a pictorial, 'infographics' style, with snippets of information about all aspects of science from particle physics to genes and DNA.用户评价

这套书的价值,我认为远超出了它所包含的那“一百个知识点”本身。它更像是一本关于“如何观察世界”的指南手册。作者在阐述每一个科学原理时,都巧妙地融入了一种批判性思维的训练。比如,当解释一个现象时,它会自然地引出历史上其他被推翻的理论,让读者直观地理解科学是如何通过自我修正和严格验证来前进的。这种对“方法论”的强调,是我认为这本书最宝贵的一点。它教会的不是“是什么”,而是“如何求证”。阅读过程中,我不断地被提醒要去质疑我所接收到的信息,去寻找证据链条,去理解实验设计的重要性。这种潜移默化的影响,正在改变我处理日常信息的方式,使我不再轻易相信未经证实的断言。总而言之,它是一本知识量大但阅读负担轻的书,它为普通人提供了一扇通往清晰、逻辑化思考的大门,让科学不再是少数精英的专利,而是每个人都可以拥有的思维工具。

评分我手里拿着的这本读物,与其说是科普书,不如说是一场思维的体操训练。它没有试图构建一个宏大的科学理论体系,而是像一位精明的园丁,精心挑选了100颗知识的“种子”,散播在读者的心田。我特别喜欢它那种跳跃式的知识结构,你永远不知道下一页会揭示哪个领域的奥秘——可能前一页还在讨论量子纠缠的奇特,下一页就已经深入到生物钟的分子机制。这种随机性反而迫使我的大脑保持高度的警觉和适应性,不断地切换思维模式,这对于提升跨学科理解能力非常有帮助。与那些按部就班的教科书不同,这里的每一条知识点都像是一个独立而完整的微型故事,有起因、有发展、有结论,但最重要的是,它引人深思。它不会直接给你灌输答案,而是通过精妙的提问和解释,引导你去思考“为什么会这样”,这种被驱动的求知欲,远比被动接受信息来得深刻和持久。这本书像是一把万能钥匙,开启了我对世界运作规律的全新认知维度,让人忍不住想去验证、去探索。

评分这本书的语言风格可谓独树一帜,它成功地做到了在保持科学严谨性的同时,又具备了极强的文学感染力。它没有刻意使用那些故作高深的学术术语来抬高自己,而是用一种近乎诗意的精确性来描述自然界的现象。我尤其欣赏它在处理一些前沿或尚无定论的科学猜想时所表现出的谦逊和开放态度。它告诉你,“我们目前知道的是这些,但边界之外,依然是无垠的未知。”这种坦诚比那种宣称一切尽在掌握的语气要可靠得多,也更具启发性。这种平衡感处理得非常到位,让人既感到知识的充实,又不至于产生“我已经掌握了一切”的傲慢。它更像是一个邀请函,邀请读者加入到这场永无止境的探索队伍中去。对于我这种非专业背景的读者来说,它提供了一个安全且充满乐趣的入口,让我得以窥见科学殿堂的宏伟,并且愿意未来投入更多时间去深入研究其中感兴趣的特定领域。

评分说实话,我是一个对长篇大论抱有天然抵触情绪的人,但这本书的呈现方式彻底颠覆了我的偏见。它的设计感极强,仿佛作者深知现代人碎片化的阅读习惯,却又不愿意牺牲知识的密度。每一项“发现”都如同一个精心打磨的宝石,光彩夺目,可以随时拿出来把玩品味。我发现自己不再是“赶着”读完,而是会不由自主地放慢速度,享受那种逐字逐句品味科学之美的过程。比如,书中对某些历史科学实验的描述,简直像是一部精彩的悬疑剧,充满了人类智慧的挣扎与辉煌的瞬间。它没有过多地渲染人物的传记色彩,而是聚焦于思维的火花是如何诞生的,这对于理解科学精神的本质至关重要。这种对过程的尊重和细腻的描摹,使得知识不再是冰冷的公式和事实,而是充满了人性的光辉和探索的激情。每读完一个部分,我都会合上书本,对着窗外发一会儿呆,试图将刚刚接收到的新视角融入我既有的世界观中,这是一种非常美妙的认知重塑体验。

评分这本《100件科学小事》真是让人耳目一新,它没有那种枯燥的说教腔调,而是以一种非常亲近的方式,将那些我们习以为常却又知之甚少的科学原理娓娓道来。我尤其欣赏作者选择的切入点,很多都是生活中的小细节,比如为什么天空是蓝色的,或者我们为什么会打嗝。这些看似微不足道的问题,一旦被科学的光芒照亮,立刻展现出其内在的精妙和复杂性。书中的叙述节奏把握得非常好,每一“事”的讲解都控制在一个让人既能充分理解又不至于感到信息过载的长度。读起来就像是和一个知识渊博但又极其风趣的朋友聊天,他总能用最恰当的比喻,把那些深奥的物理、化学概念变得清晰透明。那种豁然开朗的感觉,是阅读这本小册子时最常有的体验。它成功地激发了我内心深处对未知世界的好奇心,让我开始重新审视周围的一切,不再满足于表面的现象,而是渴望探究背后的机制。对于那些认为科学是高冷、遥不可及的人来说,这本书绝对是一剂强效的“去魅”良药,证明了科学的魅力,就藏在我们日常生活的每一个角落里。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版 Pacific Rim 环太平洋 人物 机器 怪兽 电影艺术设定集 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10003377809/563184d3Nbfa2e77d.jpg)

![英文原版 The Cat in the Hat 戴高帽子的猫 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10138534303/59c4d074N74571510.jpg)