具体描述

基本信息

作 者:周岩编校 出 版 社:国家图书馆出版社 出版时间: - I S B N:9787501349302 开 本:16开

用户评价

从目录结构来看,这部书似乎采取了一种编年或按主题分类的策略,我非常好奇它是如何处理那些跨越不同领域,比如天文历法、哲学辩论和教义传播之间的界限的。历史研究往往受限于时代思维的框架,而明末清初的传教活动恰恰是这种框架被激烈冲击的时期。我希望看到的是,编纂者在收录那些经典的传教士报告时,能否巧妙地穿插当时的士大夫、文人对这些新知的回应,哪怕是负面的、充满误解的回应。因为真正的历史张力往往存在于“对话”之中,而不是单方面的陈述。如果新编能展现出一种多声部的叙事视角,让不同文化背景的记录相互印证、甚至相互矛盾,那对于还原那个复杂多变的历史现场,将是极大的助力。这样的文献集,才能真正激发读者去进行批判性的思考。

评分作为一个对历史细节有偏执追求的读者,我最看重的是一套文献集能否提供清晰的校勘和详尽的注释。文献的价值,很大程度上取决于我们能否准确无误地解读它。对于清初那段时期留存下来的大量中西合璧的文本,字词的准确含义往往随着时代的变迁而模糊。因此,那些对古汉语、拉丁文或早期传教士所使用的特定术语,进行细致的释义和出处标注的注释,是真正体现学术功力的部分。如果这些注释能够清晰地指出原始文献的页码、版本差异,甚至提供一些简短的背景知识补充,那么它就能极大地降低普通研究者和对该领域感兴趣的爱好者理解这些一手材料的门槛。一套好的文献汇编,应该像一个耐心的导游,引导读者在浩瀚的历史文本中准确前行。

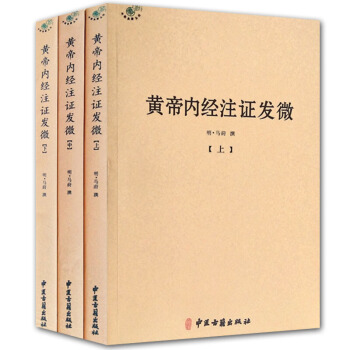

评分这本书的装帧设计果然名不虚传,拿到手就感觉分量十足,那种厚重的精装本带来的仪式感,是现在很多出版物难以比拟的。尤其是16开的尺寸,拿在手里阅读时非常舒服,不像一些小开本总觉得有些局促。我特别喜欢那种封面材质带来的质感,摸上去沉稳而大气,很符合其学术文献汇编的性质。装帧的工艺看得出是下了成本的,无论是侧边裁切的平整度,还是三册书脊上烫金字体的清晰度,都显示出出版方对内容的尊重。虽然我还没来得及细看内文,但光是这份外在的品质,就已经让我对接下来的阅读充满了期待。这种级别的装帧,放在书架上本身就是一种陈设,它不是那种读完就束之高阁的普通书籍,而是可以长久保存,时常翻阅的珍藏品。希望内页的纸张质量也能匹配这份外在的美感,让阅读体验更为完整。

评分这次的“新编”二字让我联想到,可能收录了一些近几十年来通过考古发现或海外征集而新近公开的材料。如果果真如此,那这套书的史料价值无疑是爆炸性的提升。比如,一些地方志中只言片语记载的教案遗址的碑文残片,或者私人信札中对传教活动的侧面描述,这些“非主流”的材料往往能提供官方记录所缺乏的生动细节和民间视角。我热切地希望看到,在这些新材料的映衬下,我们对利玛窦、汤若望等核心人物的理解是否会有新的突破口。这种对史料的“穷尽式”搜集和整理,是对历史研究最大的贡献。它不仅满足了专业学者的需求,更重要的是,它为后来的历史书写者们提供了一个更完整、更少盲点的材料基础,这才是“新编”的真正意义所在。

评分阅读这类学术性极强的文献汇编,最关键的还是编纂的严谨性和资料的稀缺性。我之前接触过一些关于明末清初历史的著作,但往往都是二手研究的梳理,真正的一手文献资料的系统整合总是相对分散或难以获取。这次看到这个“新编”的名头,立刻就被吸引了。我期待的是,它能尽可能地收录那些散落在海内外、过去不常被内地学界直接接触到的教案、信函、早期译著手稿影印件或者珍稀拓片等。如果能在新编中对于这些文献的来源、原始语种、发现背景做详细的考证和校注,那其价值就不仅仅是文献的简单罗列,而是成为了一个坚实的学术基石。这种系统性的整理工作,对于我们理解当时社会思潮的碰撞、中西文化交流的复杂性,无疑是提供了无可替代的原始材料,是做深入分析前绕不开的第一步。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版现货 冒辟疆全集(全二册) [清] 冒辟疆;万久富,丁富生 凤凰出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/13364383751/594c4345N56ddaaff.jpg)

![朱子书节要(繁体横排) [宋]朱熹 岳麓书社 9787553807362 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16026446119/59a80024Ne1fb25bf.jpg)