具体描述

编辑推荐

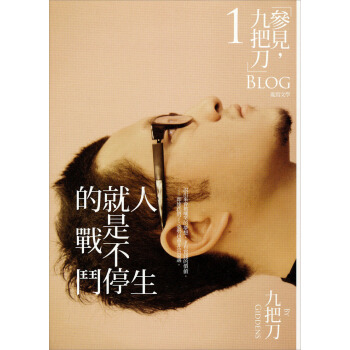

侯孝賢、吳念真、魏德聖、黃志明,李烈、林育賢、柴智屏、九把刀、葉天倫、何蔚庭、楊力州、陳傳興,與小野──現身暢談一路走來的電影心路歷程!!台灣電影果真要谷底翻身了?!這些不怕死的電影人,他們是如何辦到的!

且看台灣電影人如何十年翻身,翻出台灣人特有的熱血奮鬥精神!

乞丐翻身!從七百三十九萬元到十五億元的票房要花多久的時間?

打死不退!國片即將創造票房奇蹟?台灣電影的好時機真的來了嗎?

曾經以為已經死掉的國片,為何又能起死回生?還有大展鴻圖的未來?

台灣真的有本錢培養出國際化的電影明星與工作團隊?找到電影工業的長遠運作利基?

不怕窮,不怕累,不怕苦,不怕垮……

台灣電影人,一群不怕死的夢想堅持者,

為了電影,他們賠上所有財產,

為了電影,他們賭上生活與家庭的幸福,

他們苦熬多年,只為圓一個電影夢……

内容简介

台灣社會文化蘊含一股特殊的悲情帶著樂觀的東西,因為不能一直靠悲情生活,所以需要樂觀或者幽默;這種精神表現在各種行業,從代工業,運動,到電影……,這是台灣人獨有的精神文化,展現了台灣人堅韌的生命力與不怕死的奮鬥力!曾經有人認為台灣電影已經死了,但是台灣電影人卻帶著這種悲情中的樂觀、宗教的理想,前仆後繼堅持不輟──2001年國片票房落到最谷底,到2008年《海角七號》,2010年《艋舺》,2011年《雞排英雄》的票房大翻身。今年暑假,《翻滾吧,阿信》《賽德克.巴萊》《那些年,我們一起追的女孩》上映熱潮,彷彿又帶來新的電影熱潮……《翻滾吧,台灣電影》由文化電影人小野專訪,帶領讀者近身理解台灣後新電影的一群靈魂人物:侯孝賢、魏德聖、李烈、林育賢、吳念真、楊力洲、葉天倫、九把刀……,從他們的電影代表作深入暢談他們投身電影的心路歷程,以及面對未來的計劃挑戰。且看他們如何咬牙撐過一個個難關,只為一圓夢想;且聽他們如何珍惜難忘的辛酸與喜悅經驗,勇往直前堅持到底,展現台灣人獨有的熱血奮鬥精神。

作者简介

小野本名李遠,原本學的是分子生物,但後來工作橫跨不同的傳播媒體,如電影、電視、廣告、文學和教育。擔任過中央電影公司製片企劃部副理兼企劃組長、台視節目部經理、華視公共化後第一任總經理、臺北市文化基金會董事長、台北電影節創始第一、二屆主席,他在每個工作崗位上都無私的推動新的浪潮和觀念。

他的文學作品及電影劇本創作超過一百部,得過聯合報小說比賽首獎、英國國家編劇獎、亞太影展最佳編劇獎、電影金馬獎最佳編劇獎。小野童話得過金鼎獎最佳著作獎、中國時報年度最佳童書獎,並被德國國際青年圖書館列入向全世界推薦優良兒童讀物(White Ravens 1993-- 1994)。

陽光衛視

香港陽光衛視是中港媒體少見的言論獨立與紀錄片頻道。 2000年8月8日創辦於香港,以製作歷史、人文、財經對談節目及紀錄片為主。董事長陳平,同時也是泰德時代集團董事長。1980年代曾先後任職上海科學研究所,上海科技經濟社會戰略研究中心,為中國政府推動改革開放的智囊人員。1990年代創辦泰德時代集團成為知名企業家,但他不忘社會學者的責任,好讀書,關心社會,多年來支持陽光衛視,追求真知,真相,真話,以紀錄片展現華人社會真實面貌,還原歷史真相。

『台灣陽光數位製作』為陽光衛視2011年1月在台投資的公司。除了拍攝歷史人文紀錄片之外,並發行iPad原生雜誌『iSun@Taiwan』,關注台灣社會變遷,紀錄台灣民主多元的面貌。

精彩书摘

大雨後的彩虹小野

歷史從來不會被大雨沖走 未來總是在一場大雨之後 不是每一次都等得到彩虹 泥濘的路我們還是要走 (小野 「尋找台灣生命力」主題曲「不後悔的愛」)

大家都說今年夏天台灣的電影市場會很熱鬧,因為有三部台灣電影的票房加起來可能衝上新台幣十億元,這三部分別是「翻滾吧!阿信」、「那些年,我們一起追的女孩」,再來就是壓軸的「賽德克?巴萊」,建國百年的熱度終於被民間電影工作者共同創造了出來。

今年夏天我替香港陽光衛視主持一個介紹台灣影視、戲劇、藝術、文化的訪談節目「文化在野」。我始終相信文化是永遠在野的,「在野」指的不是政治上的,而是思想上、心態上和觀念上的。台灣是所有華人地區最快走入自由民主體制的社會,這樣的體制和社會型態很有利於文化發展和思想進化,我想將這些文化上的成果和兩岸三地的華人分享。或許是因為自己過去工作的關係,第一季的訪談我比較偏重台灣的電影和紀錄片,於是,我發現自己正巧遇到了「台灣電影大爆發」的關鍵時刻。我陸續訪問了這幾部電影的製片和導演,他們的故事正好各自見證了沉寂了20年的台灣電影黑暗時代的點點滴滴,如同黑暗中的烈火在荒野中兀自燃燒著,相當的動人。

*

三年前那個夏末秋初的季節,台灣每個角落都在談論「海角七號」,人人關心著它的票房紀錄,就像關心著王建民的最新狀況一樣,媒體喜歡用「台灣之光」形容這些台灣英雄,就像大家曾經流行說「愛台灣」一樣。通常當人們說著這些「光」或者「愛」時,那正表示了他們心靈非常脆弱,需要來光照亮,需要愛來溫暖。「海角七號的票房最後到底會多少?」當時一個朋友問著。「海角七億吧?」另一個朋友回答著。我們都知道,這個冷笑話並不好笑,它會勾起許多台灣人的傷痛,但是卻正也正符合了當時台灣社會的集體情緒,悲情、憤怒而憂鬱。海角七號是一個出口,讓這種集體情緒從海角流向了大海,然後繼續生活在這個海島上。

當年的「海角七號」傳奇讓我聯想到20年前的電影「悲情城市」,雖然它們之間有很大的不同。「悲情城市」在上個世紀的80年代的最後一年勇奪威尼斯影展的最佳影片,各大媒體都用頭版頭條來處理這個新聞,知名度由外而內的燃燒全島,票房破億,在當時國片票房低迷的情況下是一個奇蹟。我曾經用「台灣新電影運動最後的一聲悲鳴」這樣悲壯的字眼來形容這個在當時的奇蹟。

「台灣新電影運動」被認定是開始於1982年的「光陰的故事」和「小畢的故事」,因為當時這兩部清新的電影在票房和口碑方面都很好,引發了後來許多新導演出頭的機會,侯孝賢後楊德昌兩位導演也成了這場運動的指標性人物。當時我不免會想,「海角七號」的傳奇,到底是國片長期低迷之後的「最後一聲悲鳴」,還是像1982年那場「新電影運動」,是革命的第一聲槍響?

*

從時代背景來看,2008年和1982年竟然神似。當時也是全球經濟大衰退。那一年全球經濟成長率僅百分之零點七、通膨達百分之十三點七,情況相當悽慘。1982年,台灣戰後嬰兒潮長大了,當他們有機會能用電影來說故事時,他們說出了許多的童年往事,這些電影由個人的記憶,漸漸擴大成集體的國族記憶,這正是80年代之前國片所缺乏的部份。80年代之前的國片除了功夫和武俠之外,文藝愛情或是健康寫實多少有點逃避現實的味道,一方面是滿足新馬市場,一方面是電影檢查下的犧牲。

所以當許多觀眾都在抱怨後來的「國片」都只會得獎,都「看不懂」或是都「不好看」時,其實忽略了「台灣新電影」對後來台灣電影最大的影響不只是藝術傾向,而是把台灣人的情感轉向對台灣本身的身世、歷史和文化的注視,不管是個人經驗或是集體經驗。這些都是發生在90年代台灣本土化之前,沒有任何政治的操弄和政治的目的。這些影響在國片市場漸漸萎縮之後,反而藉由紀錄片、電視電影(電視單元劇)或是短片的影視工作者維持著這樣的傳統和精神。幾部紀錄片的票房和受注意的程度甚至超過默默無聲的劇情片,例如「生命」、「無,米樂」、「翻滾吧!男孩」等。這些賣座的紀錄片其實預告了某種趨勢,那就是和這塊土地息息相關的情感得電影會得到共鳴,這種共同情感上的挑動和當年台灣新電影是相似的。

在國片市場長期低迷的漫長日子裡,有些不願放棄理想的年輕影視工作者藉由公共電視的「人生劇展」加上一些向政府申請來的短片輔導金,完成一些小格局的影視作品。在沒有足夠的資金奧援下,電視的單元劇的訓練加上紀錄片的拍攝成為這段時間影視工作者磨練自己的方式。電視的商業消費性格和紀錄片的紀實性格多少都影響著年輕一代影視工作者,這是優點,也是缺點。優點是他們比較務實,缺點是不太習慣去思考拍一部電影的必要元素,因此在票房上也成了一種惡性循環,暗無天日。

西元2001年,國片票房創了新低,一年總票房僅有新台幣739萬。巧合的是,這一年台灣電視節目中開始出現了可以輸出到亞洲各國的偶像劇,一些年輕導演也投入了偶像劇的生產製造行列,除了謀生也是一種商業市場的訓練。偶像劇捧紅的明星也漸漸風靡了亞洲的觀眾,這十年偶像劇激烈競爭的結果雖然產生不少劣質反智的作品,但是也誕生了不少佳作。這些為了有利潤而產生的行銷策略、製片過程、資金募集、開發市場多少給了電影界一些提醒和直接的助益,而且電影界可以用的演員和明星多了,資金的募集也變得更可能了。雖然台灣電視節目往往給人製造社會亂象的負面印像,但是在台灣電影工業幾乎要瓦解的年代,電視的戲劇節目反而成了培養電影人的溫床。最近政府鼓勵電視業者拍攝高畫質的電視連續劇及電視電影,甚至也開始徵求連續劇的劇本,投入相當龐大的預算。有些電影導演在完成電影夢之後,又轉去拍高品質的電視劇,成了電影和電視界良性的交流,這種交流很有助於台灣整體影視文化產業的向上提昇,這和過去的各自為陣很不一樣。

*

「海角七號」成功的原因眾說紛紜,學界可以做學術研究,像我前面所提到的台灣人集體國族記憶,或是後殖民時代的心態等,相信每個觀影者只看到自己情感投射的那一小部份。我寧願將「海角七號」和其他同時出現的國片放在一起討論,像「冏男孩」、「九降風」、「情非得已之生存之道」、「一八九五」、「停車」,還有更早之前的「盛夏光年」、「刺青」、「練習曲」。你會發現這些比上一代更年輕的影視工作者對於自己內在的慾望和私密更勇於表達,對於台灣多元複雜的歷史文化經驗更毫無顧忌的訴說。而這些優秀的電影工作者果然能繼續完成了他們更具突破性的電影,像「第四張畫」、「艋舺」、「不能沒有你」、「當愛情來的時候」、「台北星期天」、「雞排英雄」、「父後七日」等,不管是電影的品質或是市場的票房各有突飛猛進的斬獲。

其中「艋舺」是繼「海角七號」後第二部創下破億高票房的台灣電影,如果「第四張畫」、「當愛來的時候」和「不能沒有你」是這兩年在藝術成就和電影風格上最具突破性的電影的話,「艋舺」在商業類型上的創造還有重建賀歲片的傳統的貢獻來說,應該和「海角七號」相提並論,它們都是「台灣電影復興」的最大功臣,「雞排英雄」能在今年小兵立大功,順利破了一億的票房就是「艋舺」已經攻下春節賀歲片檔期的灘頭堡,相信明年的春節檔,台灣賀歲片會有不只一部的競爭的場面,這表示商業市場機制隱然成形。藝術性高的電影總是在有了商業市場和工業規模後才會有更多觀眾來欣賞,進而提升觀眾欣賞電影的品味,這兩者應該是齊頭並進的。

*

我很樂於將這一波「台灣電影復興」的熱鬧現場和重要人物的訪談,傳播到香港和中國大陸,也陸續得到了觀眾們的關心和探詢。這些年我也陸續受邀寫了幾篇台灣電影人的故事,原本都是因為這些人得了國家級的大獎或是有新的作品要發表,或是人走以後的電影回顧展。或許是因為年齡和心情,每次我都會用「寫歷史和時代」的態度去寫,因為我把寫這樣的文章當成是我對被寫者的尊敬和情誼。

我決定將這些訪談和過去陸續寫的電影人的故事集結成書。1989年初,我在八年中影的「電影公務員生涯」結束後,便毅然離開了電影界。我何其有幸認識了那麼多才華洋溢的電影人,共同走過了那段美好的青春歲月,那真的是我生命中最美好的時光,就如同侯孝賢2005年的電影一樣,「美好」是因為已經逝去永不回頭。當我那些不死心的戰友們還繼續向前衝鋒時,我卻像個解甲還鄉的傷兵,提前過著大隱隱於市的安靜生活。不久之後,他們衝上了頂峰,拍出了「悲情城市」和「牯嶺街少年殺人事件」,正好是今年百年華語電影百大影片得前兩名。而我已和他們漸行漸遠,這本書就以這個時間做為起點,2011台灣電影復興為重點,彌補我過去離開時的那一點遺憾和悵然。

感謝所有接受我訪談的朋友們,也感謝那些被我寫在文章裡的朋友,你們才是這本書的主角和共同的創作者。當我重新整理著這些訪談內容時內心依舊澎湃,因為每個人的成長和故事是那麼的不一樣,而每個人都那麼誠實的說著內心最真誠的感覺和最珍貴的經驗。每個人會拍電影或許是一份興趣或是工作,但是台灣的電影人卻是用自己的生命熱誠在為自己,也為這塊土地書寫影像歷史,然後,漸漸讓電影工業起死回生。我們已經離開人世的楊德昌導演曾經說,這可是要一種很大的志氣呢。

非常感謝陽光衛視、聯合報副刊和麥田出版社的幾位好朋友,謝謝你們和我一起成為這一波台灣電影復興運動的青春啦啦隊。魏徳聖的兩部電影都有彩虹的意象,這又讓我想起自己曾經寫過的那首歌「不後悔的愛」:「歷史從來不會被大雨沖走, 未來總是在一場大雨之後。 不是每一次都等得到彩虹, 泥濘的路我們還是要走。 」

用户评价

每次談論台灣電影,我的腦海裡都會浮現出許多充滿個人風格的導演和演員。那些作品,總有一種難以言喻的溫柔和力量。我記得第一次看《超級大國民》的時候,心情非常複雜。它揭示了白色恐怖時期,那些被噤聲的聲音,那些被壓抑的歷史。演員們的表演,不是聲嘶力竭的控訴,而是一種沉沉的悲傷,一種無聲的吶喊,讓人聽著就心酸。尤其當主角面對過去的陰影,試圖找回失落的記憶時,那種痛苦和掙扎,讓我深刻地體會到了歷史的重量。而到了《海角七號》,又是另一番景象。它將台灣南部墾丁的陽光、沙灘,還有那份濃濃的鄉愁,完美地結合在一起。音樂、愛情、以及兩條時間線的交織,讓整部電影充滿了浪漫的氣息,也喚起了許多人心中對故鄉、對愛情的嚮往。從沉重的歷史反思到溫馨的在地情感,台灣電影的廣度和深度,總是能帶給我無限的驚喜。它不僅僅是電影,更是一種情感的連結,一種文化的傳承。

评分“翻滾吧,台灣電影”——光是這個名字,就足以勾起我對台灣電影那段輝煌歲月裡,一股股激昂、又帶著點叛逆的熱血回憶。我記得第一次在電視上看到《悲情城市》,那種沉鬱的氛圍,複雜的人物關係,還有台灣歷史上那段被刻意遺忘的傷痕,瞬間就擊中了我的心。林青霞、梁朝偉、張曼玉,這些如雷貫耳的名字,在鏡頭前閃爍著獨特的光芒,他們不僅是演員,更像是那個時代的符號,承載著一代人的情感與記憶。而到了《牯嶺街少年殺人事件》,楊德昌導演用一種近乎冷靜的筆觸,描繪了那個動盪年代裡,少年的迷惘、衝動,以及環境對個體的巨大壓力。整部電影就像一股暗流,在沉默中不斷湧動,最後爆發出令人心碎的結局。我至今仍能清晰地想起小四那種眼神,裡面有不甘,有恐懼,也有對未知世界的無限嚮往。台灣電影的魅力,就在於它總能如此真實地觸及人性的深處,無論是關於成長的煩惱,還是歷史的重量,亦或是社會的變遷,它都能用一種細膩卻又充滿力量的方式呈現出來,讓人久久不能忘懷。每一次重看,都能發現新的細節,體會到更深的意涵,這大概就是經典電影的魔力吧。

评分我常常覺得,台灣電影最難能可貴的地方,在於它始終保持著一種樸實真摯的姿態,去關注普通人的生活,去描繪人與人之間細微的情感。看《愛情萬歲》,張作驥導演用一種近乎紀實的鏡頭,捕捉了城市裡幾個年輕人的愛情煩惱。他們在出租屋裡,在街頭巷尾,用最直接的方式表達著自己的情感,有時熱烈,有時卻又顯得笨拙。這種真實的呈現,讓我看到了愛情最原始的面貌,也感受到了青春的迷茫與衝動。而到了《陽光普照》,鍾孟宏導演則將目光投向了一個問題家庭。家庭成員之間的疏離、誤解,以及社會環境對個體的影響,都被他用一種充滿詩意卻又殘酷的方式呈現出來。電影裡的每一個角色,都有著自己的傷痕和無奈,他們在生活的洪流中掙扎,試圖尋找一絲溫暖和救贖。台灣電影的魅力,就在於它從不迴避生活的艱難,而是用一種充滿溫情和理解的視角,去觸碰那些被遺忘的角落,去記錄那些平凡卻又閃耀著人性光輝的故事。

评分我一直覺得,台灣電影最迷人之處,在於它那種獨特的“在地性”與“普世性”的完美融合。看《飲食男女》,李安導演將中國傳統家庭裡的親情、愛情、以及世代之間的價值觀衝突,拍得如此入木三分。那一道道精心烹製的佳餚,不僅僅是滿足口腹之慾的食物,更像是隱喻著人生的百般滋味,酸甜苦辣,五味雜陳。我特別喜歡老朱每一次週末在家裡為女兒們準備的盛宴,那些看似平靜的飯桌,實則暗流湧動,每個人都在試圖用自己的方式去愛,去表達,卻又常常適得其反。而到了《一一》,楊德昌導演的鏡頭則像是放大鏡,將都市人看似平淡無奇的生活,解析出無窮的細膩與無奈。 NJ每天穿梭於繁忙的城市,尋找著意義,尋找著出口,卻又在無盡的循環中感到疲憊。電影裡的小孩洋洋那句“我只有三歲,我什麼都不會”,更是直擊人心,道出了許多成年人內心深處的童真與迷失。台灣電影總能將最平凡的生活,拍出最深刻的哲學,讓人看完後,彷彿也經歷了一場心靈的洗禮,對自己、對生活、對這個世界有了新的思考。

评分說到台灣電影,不得不提它那種自由奔放、充滿實驗性的精神。侯孝賢導演的作品,總給我一種時間緩慢流淌的感覺,他的鏡頭就像一位安靜的觀察者,不疾不徐地記錄著人物的情感起伏和時代的變遷。我尤其喜歡《風櫃來的人》,那種青春的躁動、迷茫,還有無所事事的少年們在海邊散步、打鬧的畫面,充滿了野性的生命力。他們對未來充滿憧憬,卻又不知道該如何抓住,只能在現實的縫隙中尋找著屬於自己的出路。而到了《一一》,楊德昌導演的敘事方式,更是將這種對生活的細膩觀察推向了極致。他沒有刻意去製造戲劇性的衝突,而是通過日常生活的點滴,展現了人物內心的掙扎與成長。我記得電影裡NJ對著自己的鏡子說話,那種欲言又止,以及對生活無力感的表達,真的讓我感同身受。台灣電影之所以能夠在國際影壇上佔有一席之地,很大程度上就是因為它敢於突破傳統的敘事模式,用一種更貼近生活、更富有人文關懷的方式去講述故事,這也是它最吸引我的地方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![不朽的失眠:張曉風散文 [Immortal Sleeplessness] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16013336/rBEHZlCjFvMIAAAAAADsvzLEW2sAACy9ALTLUUAAOzX884.jpg)

![小臉妝、大眼妝、誘唇妝、水感裸妝一本搞定:韓星最愛彩妝師首度公開 [My Sweet Makeup] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16015039/rBEDik_C9bsIAAAAAAEJAHCKRiEAAAMsgNH7ZwAAQkY173.jpg)

![麥田捕手(正式授權版) [The Catcher in the Rye] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16022034/rBEQWVFotUwIAAAAAAEJ_UKSKVwAAEBgAENslkAAQoV462.jpg)