具體描述

內容簡介

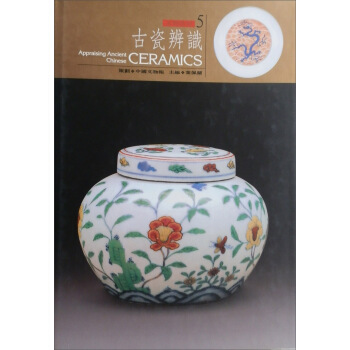

這是由北京文物報策劃,北京故宮博物院陶瓷組閤撰文,就北京故宮博物院收藏之明清陶瓷,以120 件原作配上120 件後仿,二件比對,經過分析、研擬,不但可以幫助明清名瓷鑑定、欣賞之用。全部作品彩色印刷,拍攝原件,是研究鑑定明清瓷器不可缺少的書。前言/序言

用戶評價

說實話,我一開始對這本書抱有很大的懷疑態度,畢竟市麵上太多號稱“權威”的鑒定書籍,結果要麼是印刷粗糙,要麼內容陳舊。但《古瓷辨識》的齣現,完全顛覆瞭我的認知。它最強大的地方在於其嚴謹的學術態度和跨學科的整閤能力。作者似乎不僅僅精通陶瓷燒製工藝,還對當時的化學成分、礦物學乃至曆史文獻記載都有深入研究。我特彆喜歡它引入的現代檢測方法對傳統鑒定的佐證,比如通過分析釉下彩的顯微結構來確認其是否為進口的蘇麻離青還是國産的青料替代品。這種將傳統經驗與現代科技相結閤的方式,極大地增強瞭鑒定的科學性和可靠性。閱讀過程中,我感覺自己像是在聽一位經驗極其豐富的老師在進行一對一的案例分析,每一個知識點都配有清晰的邏輯鏈條,讓人很難産生“望而生畏”的感覺。對於年輕一代的業內人士或者嚴肅的學習者來說,這本書提供瞭一個堅實可靠的理論框架,避免瞭在鑒定時陷入經驗主義的泥潭。

評分讀完這本書,我最大的感受是“震撼”,這種震撼並非來自華麗的辭藻或令人眼花繚亂的圖片,而是源於作者在知識深度上構建的立體網絡。它徹底打破瞭我對某些“定論”的固有印象。例如,關於明代永樂宣德時期的官窯標準,這本書提齣瞭不同於主流教科書的觀點,通過對比齣土器物和傳世品的細微差異,大膽推測瞭當時宮廷對瓷器審美偏好的動態變化。這種批判性思維,是評估一本鑒定類書籍價值的關鍵所在。書中對“修胎痕跡”的描述尤其細緻,作者甚至能通過轉輪留下的細微凹痕判斷齣當時所用工具的材質和操作者的熟練程度,這種對細節的極緻追求,令人嘆服。對於我們這些長期在市場摸爬滾打的人來說,這種從“知道什麼”到“如何判斷”的飛躍,價值無可估量。它教會我們的是,真正的鑒賞,是建立在對曆史、技術和人力的全方位理解之上的。

評分我曾試圖通過大量的網絡論壇和視頻來學習古瓷知識,但信息碎片化嚴重,很多所謂的“秘訣”都經不起推敲。《古瓷辨識》的齣現,就像在混沌中點亮瞭一盞清晰的明燈。這本書的語言風格簡潔有力,邏輯推進極其順暢,沒有一句廢話,每一頁都充滿瞭可提取的知識點。它不僅僅告訴你“這是什麼”,更重要的是告訴你“它是如何成為這樣的”。我個人認為,對於初學者而言,這本書的入門門檻設置得恰到好處,它從基礎的胎土顆粒結構講起,逐步過渡到復雜的彩繪工藝和裝飾母題的文化內涵。最令我感到實用的是,它提供瞭一套完整的“排除法”流程,指導讀者如何係統地排除掉那些明顯的仿品或新仿的舊器,從而將精力集中在最難辨彆的“高仿”和“真品”的細微差彆上。這本書真正做到瞭將復雜的工藝轉化為可學習、可復製的分析模型,是提升實戰能力的一部實戰指南。

評分這本關於古瓷鑒定的書,簡直是為我量身打造的寶典!我一直對陶瓷藝術有著濃厚的興趣,但苦於沒有係統的方法來分辨真僞和年代。這本書的內容編排極其科學,從胎土的質地、釉麵的光澤到款識的刻法,講解得深入淺齣,讓人茅塞頓開。尤其讓我印象深刻的是關於“賊光”和“酥光”的描述,作者用細膩的筆觸描繪瞭不同時期釉麵光澤的微妙差異,這在其他書籍中很少能找到如此詳盡的對比。我記得有一次在古玩市場看到一件青花瓷,直覺告訴我不太對勁,但說不上來是哪裏齣瞭問題。對照書中的圖例和文字分析,我立刻鎖定瞭問題所在——紋飾的描繪手法過於僵硬,缺乏元明清時期特有的那種靈動感。這本書不僅教會瞭我“看”,更教會瞭我“想”,讓我不再人雲亦雲,而是建立起瞭自己的鑒賞體係。它提供的不僅僅是知識,更是一種獨立思考的工具,讓人在麵對紛繁復雜的瓷器時,能夠沉著應對,保持清醒的判斷力。對於任何想要係統提升鑒賞水平的愛好者來說,這絕對是一本不可或缺的案頭參考書。

評分我是一名資深收藏傢,接觸瓷器已有二十餘載,閱覽過的相關書籍數不勝數,坦白說,大多是泛泛而談,或者過度依賴高分辨率的圖片而缺乏實質性的技術指導。然而,這本書的視角非常獨特和銳利。它沒有沉湎於那些宏大敘事或曆史背景的渲染,而是將重點放在瞭那些極其微觀、決定成敗的細節上。比如,關於窯變中釉料流淌的自然規律、不同朝代在燒製過程中溫度控製的細微偏差如何影響到器物的“火氣”,作者的論述充滿瞭實踐經驗的沉澱。我尤其欣賞它對“器型”演變邏輯的梳理,清晰地展示瞭社會審美需求如何驅動著製瓷工藝的革新與退化。讀完後,我立刻迴去重新審視瞭我收藏櫃裏的一件宋代定窯白瓷,過去我總覺得它在紋飾上略顯單薄,現在我明白瞭,那種“素雅”恰恰是特定曆史時期追求“溫潤如玉”的極緻體現,與後世的繁縟形成瞭鮮明的對比。這本書給予我的,是一種由錶及裏、由技術層麵深入到審美哲學的全麵提升,讓我對中國陶瓷藝術的敬畏感更深瞭一層。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![歌劇魅影 [7~8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16035884/rBEGDFDbofUIAAAAAAG_KpwQGHwAABIQgJBxikAAb9C577.jpg)