具体描述

内容简介

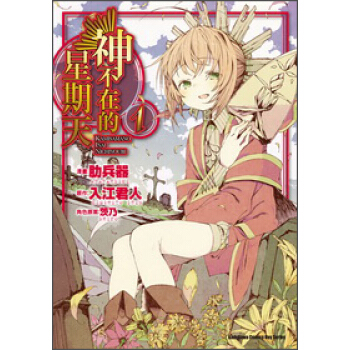

在這個人類不再出生,死者不再死去的世界,唯一能給予死者安寧的就是「守墓人」。12歲的艾身為村子的守墓人,每天挖掘墳墓,並與村民們過著安穩的日子。然而,艾居住的村子裡卻藏著一個她所不知道的大祕密……《神不在的星期天01》是一部規模龐大的奇幻故事!述被神捨棄的世界即將面臨末日的到來,守護死者的少女與獵殺死者的少年兩人的相遇改變了命運。第21屆Fantasia大賞〈大賞〉得獎作品改編漫畫,曾在《DragonAge》上連載。DramaCD也已發售!

用户评价

这本书给我的整体感觉是:冷峻、克制,但内核滚烫。它探讨的问题并非是简单的“善与恶”或者“正义与邪恶”,而是更深层次的“存在与虚无”。角色的成长不是那种戏剧性的逆袭,而是一种缓慢的、痛苦的、近乎于“适应”的过程。我欣赏作者没有将任何角色塑造成完美的英雄或彻底的恶人,每个人都在这停滞的时间里,发展出自己独特的生存哲学和道德体系。这种灰色地带的描绘,使得人物形象异常丰满立体,让人能够真正代入他们的困境。它像一首悠长而低沉的大提琴曲,虽然旋律不激昂,但每一个音符都充满了重量,久久地在心底回响。这本书无疑是一次值得所有严肃文学爱好者去体验的阅读旅程。

评分这本小说的开篇,作者就抛出了一个极其引人入胜的设定:一个被神遗弃的世界,一个永恒不变的星期天。初读之下,我立刻被那种渗透到骨子里的荒凉感和诡异的宁静所吸引。故事并没有急于展现宏大的世界观,而是聚焦于几个核心人物,他们在这个停滞的时间中挣扎、探索、甚至麻木。尤其是主角团对于“生命意义”的探讨,非常深刻,探讨了当一切循环往复、没有未来可言时,人们如何构建自己的日常和情感寄托。 叙事节奏掌握得非常老练。虽然主题偏向哲学思辨,但作者巧妙地穿插了一些突发事件和人物间的细腻冲突,使得阅读过程丝毫没有陷入沉闷。我特别欣赏作者在描绘环境时的笔触,那种光线总是停留在黄昏与黎明交界处的模糊感,空气中弥漫着陈旧的气味,文字仿佛具有实体,让你能真切地感受到那种时间的凝固。一些次要角色的命运,虽然只是匆匆一瞥,却留下了令人心悸的余韵,让人忍不住思考,他们在这没有终点的“星期天”里,究竟扮演着怎样的角色。这不只是一部奇幻小说,更像是一部关于存在主义的寓言,非常耐人寻味。

评分我很少读到这样在世界观构建上如此大胆且自洽的作品。整个故事建立在一个逻辑严密却又完全反常理的物理法则之上,而角色们对这个法则的接受度,又是如此自然,仿佛这才是宇宙本该有的样子。这种“接受现实的荒谬性”本身,就构成了巨大的戏剧张力。我尤其喜欢看角色们尝试用自己的方式去“打破”这个循环,哪怕他们明知希望渺茫。这种与命运抗争的姿态,虽然常常以失败告终,却反而彰显了生命本身不屈的韧性。作者的语言风格非常干净利落,没有过多的华丽辞藻堆砌,但每一个用词都精准地服务于他想要营造的疏离感和宿命感。读完后劲很大,很久都忘不掉那种世界静止的寂静感。

评分说实话,这本书最让我震撼的是它对“无意义”的艺术化处理。它没有陷入那种矫揉造作的虚无主义泥潭,反而用一种近乎冷静甚至有点疏离的笔调,去描绘这个“神不在”的现实。角色的情感表达很克制,很多深层次的痛苦和迷茫都是通过细微的动作和场景的对比来体现的。比如,描绘角色整理早已腐朽却又不得不一遍遍清洁的房间,那种徒劳感,比任何激烈的哭喊都更让人心碎。我感觉作者对人性的理解非常透彻,他展示了在极端环境下,人性如何退化成最基础的生存本能,以及在这种本能之上,如何艰难地生长出一些脆弱但真实的情感联结。这本书需要静下心来细品,初看可能会觉得节奏缓慢,但只要坚持下去,那些铺陈的细节会像冰雪消融一样,逐渐汇聚成一股强大的情感洪流。

评分从一个纯粹爱好者的角度来看,这本书的叙事结构处理得相当高明。它并非采用线性的时间叙事,而是像一个精密的万花筒,不断地从不同的时间点和人物视角切入,然后又巧妙地将这些碎片重新拼凑起来,让读者在阅读过程中体验到一种“拼图完成”的快感。最妙的是,作者总是在你以为自己快要掌握全局时,又抛出一个新的谜团,或者推翻你之前建立的认知。这种动态的阅读体验,极大地增强了探索欲。我几乎是屏住呼吸读完了几个关键段落,那种真相逐渐浮现,但又永远差一步就能完全触及的紧张感,非常过瘾。这绝对是近年来少有的,能够同时满足智力挑战和情感共鸣的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有