具体描述

编辑推荐

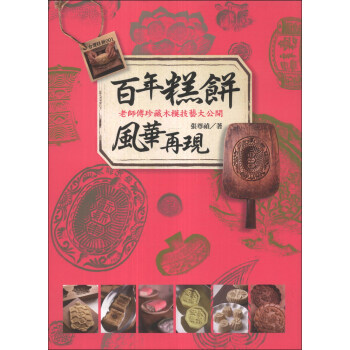

木模技藝大公開,經典糕餅粿食祕方再現!骨董木模深度賞析,重現典雅優美古早糕餅文化!★隨書附贈2013臺北國際烘焙暨設備展VIP參觀券★

2013年最具指標性的烘焙展會,臺北國際烘焙暨設備展,將朝著「精緻品味?幸福烘焙」的主題,規畫一連串具有前瞻性的展覽活動,讓您與國際接軌、推介產品,帶來更多商機與錢潮!一年一度的烘焙盛會,您絕對不能錯過!

即日起購買本書即贈送2013臺北國際烘焙暨設備展VIP參觀券一張(有效期限自2013.03.28至2013.03.31止),邀您參與年度烘焙盛會

《百年糕餅風華再現:老師傅珍藏木模技藝大公開》特色:

◎數十年烘焙老店現身傳遞飲食文化瑰寶,傳承懷念糕餅點心古早好滋味!

◎國寶級老師傅珍藏的木模技藝再次詮釋,將經典糕餅粿食祕方再現讀者眼前!

◎知名文學作家引領深度賞析骨董手工木模,展現古早糕餅文化的典雅優美!

内容简介

在歷史悠久的台灣糕餅文化中,木模曾是不可缺少的工具;溫潤的木頭雕著花草、瓜果、龍鳳……種種美麗的紋飾,把民間對幸福生活的期望全刻寫在上面。在反覆壓英敲打、覆模……的俐落動作中,一顆顆刻上幸福印記的糕餅,就像變魔法般,立即呈現在眼前——是那麼的典雅優美,有如小巧精緻的藝術品。

傳承了三百年的木模藝術,不僅是珍貴的文化資產,也是現代糕餅業豐富無窮的創意來源。《百年糕餅風華再現:老師傅珍藏木模技藝大公開》不但重新發掘木模之美,更有老店家、老師傅現身說法,並示範如何使用傳統木模製作經典的糕、餅、粿和糖塔,是瞭解傳統糕餅文化和木模技藝不可多得的一本好書。

前言/序言

用户评价

这本书的结构安排非常有层次感,它巧妙地将历史的回溯与实际的操作指南融合在了一起。前半部分对地域风俗变迁的描写,就像是一幅徐徐展开的时代画卷,让我了解了不同时期人们对于“甜”的追求是如何反映社会经济状况的。例如,在物资匮乏的年代,甜品如何从奢侈品慢慢过渡到寻常百姓家的节日象征。这种宏观的背景铺垫,使得后半部分那些具体的制作步骤不再是孤立的技术动作,而是带着鲜明的时代烙印和文化意义。当读到某个特定糕点的起源故事时,我常常会停下来思考,是什么样的集体记忆和情感需求,促使人们将这些配方一代代传承下来。这本书的高明之处在于,它让你在学习技术的同时,也理解了技术背后的文化根基。

评分哇,这本书的装帧设计真是让人眼前一亮!那厚实的纸张,散发着一种沉稳的历史感,封面上的烫金字体在灯光下低调地闪烁着光芒,透露出一种对传统的敬意。我特别喜欢它在细节上处理的匠心,比如扉页那几张老照片的复刻,那种泛黄的质感,仿佛一下子把我拉回了那个需要手工打磨每一件工具的年代。光是翻阅这本实体书的过程,就变成了一种享受,不同于电子阅读的冰冷,它有温度,有重量,每一次摩挲都能感受到制作者的用心。我本来只是想快速浏览一下内容,结果却被这精美的呈现方式吸引住了,忍不住在咖啡馆里坐了整整一下午,只是为了细细品味它的触感和视觉效果。这绝对是一本值得珍藏的书籍,即便未来内容可能会被数字化,这种实体媒介带来的仪式感和厚重感是任何屏幕都无法替代的。从设计美学上讲,它已经超越了一般工具书的范畴,更像是一件艺术品。

评分坦白说,我一开始对这本书的实用价值是持保留态度的,毕竟现代烘焙技术日新月异,很多传统方法似乎已经被更高效的设备取代了。然而,这本书彻底颠覆了我的看法。它让我意识到,有些“老方法”保留下来的,并非仅仅因为怀旧,而是因为它们在某些关键品质上,至今仍是无法被取代的。书中对传统发酵剂的描述,以及它们如何赋予糕点那种独特的、复杂的后味,是我在任何现代食谱中都未曾见过的。它不是简单地提供一个“怎么做”的指南,而是深入探究了“为什么是这样做的”,引导读者去追求一种更深层次的感官体验。这本书让我明白,真正的技艺传承,是理解其背后的原理,而非盲目地复制步骤。它提供的是一种思维方式的升级,而非仅仅是一个可供参考的菜单。

评分读完这本书的某个章节后,我最大的感受就是那种深植于骨髓里的“慢工出细活”的哲学。作者在叙述制作流程时,那种不疾不徐的节奏感,简直就是在模仿食物本身发酵和成熟的过程。他没有急于抛出结果,而是花了大量的篇幅去描述那些看似微不足道的准备工作:比如对面粉的挑选,对水温的控制,甚至是对空气湿度的敏感度。我尤其对其中关于“时间”的论述印象深刻,书中提到,有些工序是机器无法替代的,因为它们需要等待,等待时间的魔法将简单的原料转化为具有生命力的风味。这种对细节的执着,让我开始重新审视自己日常生活中的一切行为。现在再去吃路边随便买的点心时,总会不自觉地联想到书中所描述的那些耗时的工序,心里不禁生出一种敬畏感,觉得那些用心制作出来的东西,理应被更加珍惜地对待。

评分这本书的叙事风格极其口语化,完全没有那种高高在上的理论说教,读起来就像是坐在一位经验丰富的老前辈旁边,听他娓娓道来那些祖上传下来的秘诀。作者的遣词造句非常生活化,充满了地道的方言俚语,让人感觉非常亲切。他会时不时地蹦出一些只有在行业内摸爬滚打多年的人才会知道的小窍门,比如在揉面团时如何通过指尖的感觉来判断最佳的松紧度,或者在烘烤过程中如何通过观察炉膛内火焰颜色的微妙变化来调整火候。这种“非正式”的传授方式,极大地降低了阅读门槛,让我这个纯粹的门外汉也能听得津津有味,甚至跃跃欲试。这种“师傅带进门”的教学感,是很多纯粹的学术著作所缺乏的,它充满了人情味和烟火气,让人感到温暖。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有