具体描述

内容简介

《人生的滋味菜根譚》是一本生動、饒富情味的格言小品,在三百六十則精簡言語中,雜揉儒釋道思想,散發咀嚼菜根的甘醇,引人深省;《人生的滋味菜根譚》讓我們更容易地進入三百多年前一介書生的胸懷,在「兼善天下」與「獨善其身」的取捨中,求得平衡與自在。《人生的滋味菜根譚》中大部分漫畫原載於中華日報副刊,一部分則刊載於小歡樂漫畫月刊,刊載期間,都受到十分的喜愛與讚譽,顯示蔡先生自「自然的蕭聲──莊子說」、「智者的低語──老子說」等一系列「漫畫古籍」,已能落實到「老少咸宜」的地步,這種成績,值得祝賀。

感謝趙寧、龔鵬程二位教授的慨賜序文,以二位先生之飽學多識而願意對「漫畫書」一物成文肯定,更是漫畫家繼續努力奮進的最大鼓勵。

作者简介

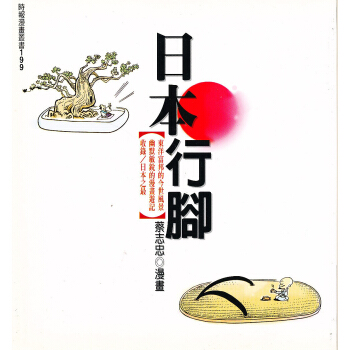

蔡志忠籍貫:台灣彰化

出生:民國37年2月2日

經歷:

民國52年起開始畫連環漫畫;

民國60年任光啟社電視美術指導;

民國65年成立遠東卡通公司;

拍攝卡通作品有「老夫子」第一、第三集、「烏龍院」;

「老夫子」第一集獲七十年最佳卡通影片金馬獎;

民國72年開始再報章雜誌發表四格漫畫,作品並在新加坡、香港、馬來西亞、日本報章長期連載;

民國74年獲選為全國十大傑出青年;

已發表漫畫有:大醉俠、肥龍過江、光頭神探、西遊記38變、盜帥獨眼龍、自然的簫聲莊子說、智者的低語老子說、御風而行的哲思列子說、仁者的叮嚀孔子說、日本行腳、六朝的清談世說新語、尊者的棒暍禪說、曹溪的佛唱六祖壇經、歷史的長城史記、博大的學問大學、和諧的人生中庸、封神榜、儒者的諍言論語、悲歡的歌者唐詩說、法家的峻言韓非子說、兵學的先知孫子說等。

目录

作者簡介漫話漫畫某根譚趙寧

常咬菜根百事成龔鵬程

【淡中知真味,常裡識英奇】

【閒時吃緊,忙裡悠閒】

【澹泊明志,肥甘喪節】

【眼前放得寬大,死後恩澤悠久】

【路要讓一步,味須減三分】

【俠義交友,純心做人】

【退即是進,興即是得】

【驕矜無功,纖悔減罪】

【動靜合宜,道之真體】

【軒冕客志在林泉,山林士胸懷廊廟】

【作事勿太苦,待人勿太枯】

【知退一步之法,加讓三分之功】

【對小人不惡,待君子有禮】

【超越天地之外,入於名利之中】

【修德須忘功名,讀書定要深心】

【真偽之道,只在一念】

前言/序言

用户评价

这本书引发了我对自己过往生活态度的彻底反思。它不是那种提供速效鸡汤的读物,恰恰相反,它更像是一面冰冷的镜子,毫不留情地映照出我们在追求“速度”和“效率”的现代生活中,所遗失的那些真正宝贵的东西。例如,其中有一段对“闲暇”价值的阐述,让我彻底颠覆了过去认为“无所事事就是浪费时间”的固有观念。作者细腻地描绘了那些被我们匆匆略过的瞬间——比如静静地看一朵花从盛放到凋零的过程,或者只是单纯地感受阳光洒在皮肤上的温度——并指出,真正的洞察力往往诞生于这种“不设防”的静默之中。读完之后,我开始有意识地在日常生活中为自己“挤”出一些无目的的时间,去观察、去感受,这种微小的改变,正在潜移默化地影响着我的情绪稳定度和对外界的感知力。

评分从文学创作的角度来看,这本书的结构布局无疑是大师级的。它并非采用传统线性叙事,而是构建了一个多维度的思想迷宫。作者巧妙地运用了大量的典故和隐喻,这些元素并非孤立存在,而是如同星辰一般,相互呼应,形成了一个庞大而精密的知识网络。在阅读过程中,我发现自己需要不断地在不同章节之间来回翻阅,试图捕捉那些隐藏在字里行间的“线索”。这种阅读体验更像是在进行一场考古发掘,每解开一个谜团,都会为理解更高层次的主题提供新的视角。最妙的是,即便是那些看似离题的旁支论述,最终也会以一种令人拍案叫绝的方式,回归到全书的核心命题之上,展现出令人惊叹的整体性和逻辑自洽性。这种高超的组织能力,使得这本书的阅读价值,远远超越了一般意义上的信息传递。

评分这本书的装帧设计给我留下了非常深刻的印象。封面采用了一种沉稳的墨绿色,搭配着烫金的字体,散发出一种低调而又典雅的气息。纸张的选择也非常考究,摸上去有一种细腻的触感,翻动时发出的“沙沙”声,仿佛带着历史的厚重感。装帧的工艺处理得极其精细,每一个边角都处理得圆润光滑,体现了制作者的匠心。内页的排版布局也十分用心,字体大小适中,行距疏朗有致,使得阅读过程非常舒适,即便是长时间沉浸其中,眼睛也不会感到疲惫。尤其是作者的署名部分,采用了一种特殊的印刷技术,使得字体在不同的光线下会呈现出微妙的光泽变化,这种对细节的执着,让人感受到出版方对这部作品的尊重。总的来说,这本书的实体呈现,本身就是一种艺术品,它在你尚未开始阅读之前,就已经为你构建了一个充满敬意的阅读氛围。翻开它,就像是打开了一个珍藏已久的宝盒,让人对内部的内容充满了无限的遐想和期待。这种视觉和触觉上的双重享受,极大地提升了阅读的仪式感。

评分我花了整整一个周末的时间,才勉强消化了这本书中蕴含的那些错综复杂的哲学思辨。作者的文字功力着实令人佩服,他似乎拥有将最晦涩的道理,用最日常的语言描绘出来的魔力。我记得其中有一章,探讨的是关于“取舍”的辩证关系,作者并没有直接给出标准答案,而是通过一系列看似毫不相干的日常场景——比如清晨的露珠、午后的茶烟、深夜的虫鸣——层层递进,引导读者自己去构建理解的框架。这种写作手法极具穿透力,它不强迫你接受任何既定的观念,而是像一个高明的棋手,在你思维的棋盘上布下精妙的棋局,让你在推敲、反复咀嚼的过程中,自然而然地领悟到那些深藏在文字背后的智慧。读完后,我常常需要合上书本,盯着窗外发呆许久,试图将那些闪现的灵感碎片拼凑完整,那种感觉,就像是攀登一座陡峭的高山,每一步都异常艰难,但登顶后的豁然开朗,却是无与伦比的畅快。

评分这本书的语言风格变化莫测,这大概是我阅读体验中最具挑战性也最迷人的部分。有时,它的语句如同清泉流淌,简洁、明快,带着一种令人心神宁静的力量,读起来朗朗上口,仿佛能洗涤心灵上的尘埃。然而,在论述某些核心概念时,作者的笔锋又会骤然变得沉郁、凝重,句子结构变得复杂而富有韵律感,充满了古典的张力和哲学的思辨深度,仿佛置身于一场古老的辩论之中。这种风格的跳跃,使得阅读过程充满了意外性。你永远不知道下一页会以何种面貌出现,是如诗般的抒情,还是如剑般的犀利。正是这种不确定性,极大地激发了我的好奇心,促使我不断地去适应和学习作者的表达方式,它强迫我的思维从习惯性的线性阅读中抽离出来,进行更深层次的解码和重构。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![黑暗的速度 [The Speed of Dark] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16070295/53957dadN10b5e32b.jpg)