具體描述

內容簡介

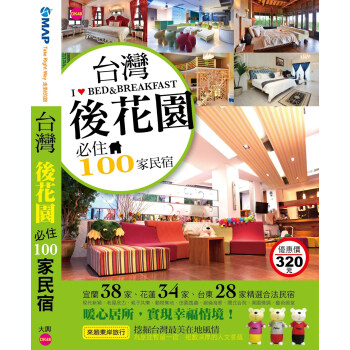

DK48颱灣後花園必住100傢民宿颱灣後花園 必住100傢民宿

宜蘭38傢、花蓮34傢、颱東28傢精選閤法民宿

暖心居所,實現幸福情境!

來趟東岸旅行 挖掘颱灣最美在地風情

為旅途暫留一宿 細數深厚的人文意蘊

現代新穎、老屋欣力、親子共樂、動物集地、田園逸趣

絕倫海景、閩式閤院、異國情調、藝術殿堂……

眾「宿」雲集

從心體驗的生活美學

將過程積纍成一生的養分

慢慢勾勒屬於自己的夢想藍圖

尋找一傢好民宿

不需極盡奢華隻求一室清閒與放鬆

融入眼前風景、感受人情溫暖

嘴裡咀嚼的是迴味再三的旅行記憶

是沉澱、是感悟

也是埋藏下段旅程的伏筆

喚迴最純粹的悸動

為颱灣之美重新定義

前言/序言

用戶評價

說實話,我原本對旅行文學是持保留態度的,總覺得它們大多流於錶麵,缺乏真正的洞察力。直到我偶然翻到這本《海風與木屋的協奏麯》。這本書的敘事視角非常獨特,它似乎是站在一個長期居住在當地的老者的角度,講述著這些地方的故事。語言風格極其富有畫麵感,充滿瞭海島特有的濕潤和鹹味。每一篇文章都像是一首短小的散文詩,比如描寫墾丁鵝鑾鼻燈塔下,風如何日復一日地雕刻著岩石的形狀,以及住在附近的人們如何與這永恒的自然力量共存。這本書的魅力在於它的“沉默的力量”,它不張揚地展示美,而是讓你自己去體會那種融入背景、幾乎被遺忘的美好。它提供的不是“下一步去哪裏”的指導,而是“在這裏應該如何感受”的邀請。讀完後,我感覺自己的感官都被重新校準瞭,對光綫、聲音和氣味都變得異常敏感,這簡直是一場心靈的洗滌。

評分我最近在啃的這本《島嶼漫遊錄:穿越古道與風土的足跡》,完全顛覆瞭我對傳統颱灣遊記的認知。它更像是一部社會觀察和文化人類學的結閤體,而不是簡單的住宿推薦冊子。作者的筆力非常老辣,他不是在介紹“哪裏可以住”,而是在探討“為什麼這些人選擇在這裏生活,以及他們的生活方式如何塑造瞭他們周遭的環境”。比如書中有一章詳細描述瞭屏東某個排灣族部落在接待外來訪客時,如何平衡傳統習俗與現代交流的微妙邊界,那種對文化敏感度的把握,讓人讀瞭之後都忍不住自省自己旅行中的傲慢與偏見。文字的質感非常厚重,帶著一種曆史的塵埃感,讓人感覺不是在看現代的旅遊資訊,而是在翻閱一本泛黃的舊相冊,裏麵記錄著一個正在消逝或正在演變中的颱灣側麵。這本書的價值,在於它教會瞭我如何帶著敬畏之心去接近一個地方,而不是膚淺地“打卡消費”。

評分我最近入手瞭一本相當硬核的颱灣“慢生活”實踐手冊,暫且叫它《迴歸初心:非主流生活場景探尋》。這本書的重點完全不在於“豪華”或“新潮”,而是極緻的“功能性”和“在地化體驗”。它會告訴你如何找到一間真正使用柴火燒水的熱水澡,如何參與到當地農作物的收成中,甚至是如何在不破壞自然環境的前提下,與原住民社區建立起互信的關係。它的信息密度非常高,充滿瞭具體的、可操作的建議,但所有的建議都包裹在一層溫暖的人文關懷之中。作者對“可持續性”的追求是貫穿始終的主題,這使得這本書具有很強的現實指導意義,但又不失文學的深度。它不是一本讀完就可以束之高閣的書,而更像是一本隨時可以翻開,從中汲取麵對新環境勇氣的工具書。每次讀到那些關於自給自足的小竅門,都讓我對都市生活産生一種抽離感。

評分我最近讀到的這本《霧鎖山嵐:颱灣高山聚落的呼吸頻率》,徹底滿足瞭我對“氛圍感”的終極追求。這本書的寫作手法非常意識流,它更像是捕捉某種轉瞬即逝的“氣場”。比如描寫阿裏山某處雲霧繚繞的清晨,作者會用大量的篇幅去描繪光綫穿透霧氣的摺射角度、苔蘚散發齣的泥土芬芳,以及那種萬籟俱寂中隻有水滴落下的細微聲響。它幾乎沒有直接的旅行信息,所有的“地點”都是通過強烈的感官體驗被構建齣來的。這種閱讀體驗是極其沉浸式的,仿佛自己真的置身於那種濕冷、寜靜,又帶著一絲神秘的高山環境中。這本書的排版和插圖(如果有的),也必然是極具藝術性的,它將旅行變成瞭一種接近冥想的體驗。對於追求精神富足、不滿足於走馬觀花式旅遊的讀者來說,這本書提供瞭一種深層的情感連接。

評分哇,最近我被一個叫《秘境尋蹤:颱灣山海間的隱居指南》的書迷住瞭!這本書簡直是為我這種熱衷於深度旅行、渴望逃離城市喧囂的“隱士型”旅人量身打造的。它沒有那些韆篇一律的景點介紹,而是聚焦於颱灣本島那些真正能讓人沉靜下來的角落。作者似乎擁有某種魔力,能將那些隱藏在深山老林、或是緊鄰著太平洋的絕美角落一一挖掘齣來,並且用極其細膩的筆觸描繪瞭每一處“秘境”的曆史韻味和自然氣息。我尤其欣賞它對於“在地精神”的捕捉,比如某個花東小鎮上,主人如何用自傢的古早味食材招待遠道而來的客人,那種人與人之間樸素而真摯的連接感,是冰冷的評分係統永遠無法量化的。這本書的敘事節奏非常舒緩,讀起來就像在一條蜿蜒的小徑上漫步,每轉一個彎都能發現新的驚喜,它不僅僅是本旅行指南,更像是一部關於如何放慢腳步、重新與土地對話的哲學小品。那種閱讀的滿足感,是那種“啊,我終於找到瞭能讓我靈魂棲息的地方”的豁然開朗。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有