具体描述

内容简介

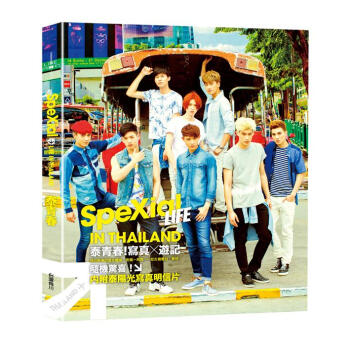

SpeXial首本寫真集全亞洲矚目登場!宏正、偉晉、晨翔、Evan、Teddy、風田、以綸、易恩前往泰國拍攝,

展現SpeXial最帥氣的男孩本色、最完整的私密樣貌,

亞洲各地粉絲絕對要珍藏的重量級寫真書。

◎預購隨書附贈精美寫真卡(個人隨機兩張)。

◎耗資百萬,飛往泰國拍攝一周,場景遍及曼谷、華欣

SpeXial飛往泰國拍攝寫真,除了跑遍泰國熱門景點Chilom、Siam的周邊百貨、購物商場、大皇宮、舊城區周邊、黃金山,搭乘仿古大船遊昭披耶河、坐上嘟嘟車遊曼谷街頭等,更造訪新興亞洲最大河邊夜市,擁有摩天輪、上千家各式餐廳、商店與街頭表演的ASIATIQUE。

而近來熱門的渡假聖地華欣也是SpeXial寫真重要取景地。沿途懷舊異國風的景觀咖啡館、具代表性的華欣火車站,還有遠近馳名的華欣海灘、華欣夜市等,都留下SpeXial的帥氣身影。

SpeXial這次還體驗了曼谷、華欣不一樣設計風情的飯店,有奢華造景、自然Villa、都會時尚、河岸風光、高空酒吧等。更在房間裡拍攝了許多私密與個人生活風寫真,絕對讓粉絲「一飽眼福」。

每人多達十種以上造型,兩位攝影師密集跟拍,讓本書內容豐富有料!

◎寫真集融入SpeXial團員心情小語以及此次泰國拍攝景點資訊

SpeXial旅行中與個人心情小語,加上完整收錄曼谷、華欣等拍攝地訊息,讓人欣賞SpeXial寫真之餘,也能獲得實用資訊。

作者简介

■作者簡介SpeXial/文字

由宏正、偉晉、明杰、子閎、晨翔、Evan、Teddy、風田、以綸、易恩組成,而明杰、子閎兩位團員現正服兵役中。

作品包括同名專輯「SpeXial」、「Break it down」、迷你專輯「Love Killah」、戲劇「終極一班2、3」、「終極X宿舍」、「終極惡女」等。

■攝者簡介

泰坦攝影工作室

曾拍攝藝人SpeXial、羅志祥、林俊傑、蕭敬騰、MP魔幻力量、Lollipop@F、S.H.E、炎亞綸、汪東城、劉以豪、唐禹哲、Dream Girls、安心亞、嚴爵、桂綸鎂、趙又廷、彭于晏、吳建豪、方大同、NONO辜莞允、LamiGirls、May J.等。雜誌則有《Taipei Walker》、《FHM》等,並曾與許多服裝品牌合作。

用户评价

我必须得提一下这本书中对于“青春”这个主题的诠释。它不仅仅是关于旅行的记录,更是对一段特定生命阶段的致敬。书中的人物形象,展现出了一种毫不设防的、带着点莽撞的朝气。他们不是在扮演某个角色,而是在真实地体验人生中的“第一次”——第一次面对完全陌生的文化冲击,第一次在户外克服困难,第一次在远离家人的环境中学会独立。这种成长的痕迹,比任何华丽的辞藻都更有力量。那些看似随意的抓拍,恰恰捕捉到了“青春”最珍贵的状态:永远向前看,无所畏惧,带着一股不撞南墙不回头的劲头。对于我这样一个已经过了那个阶段的人来说,重温这种纯粹的热情是一种慰藉;而对于正在经历青春的人来说,它更像是一份充满力量的同行证明。

评分这本书的整体美学倾向,透露出一种非常高级的“松弛感”。在如今这个信息爆炸、人人都在追求“完美呈现”的时代,这本写真游记却难得地做到了优雅的放松。它没有刻意去迎合任何流行的滤镜或修图风格,保留了环境本身的肌理和温度。即便是那些人像照片,也强调了人物与环境的和谐共处,而不是让人物成为凌驾于风景之上的焦点。这种“放下”的态度,使得整个作品的观感非常舒适耐看,可以被反复品味而不生厌。它传递出一种讯息:真正的精彩,往往不需要过度的包装和夸张的渲染,而是在平和的记录中自然流淌出来的。每次翻开,都能让人紧绷的神经得到片刻的休憩,是那种能让人慢下来、好好呼吸的一本“精神避难所”。

评分从叙事结构的角度来看,这本书的处理方式非常巧妙,它没有采用那种线性的、平铺直叙的游记模式,而是更像是一部情绪和场景的蒙太奇。不同地点的照片和文字被有机地编织在一起,形成了一种跨越时空的对话感。比如,前一页还沉浸在热带雨林的湿热氛围中,下一页却可能是某个古老城市里宁静的黄昏,这种强烈的场景切换,反而让整个旅程显得更加立体和丰富,充满了探索的惊喜。这种非线性的叙事反而更能抓住读者碎片化的注意力,让人在翻阅的每一个瞬间都能找到新的兴奋点。而且,那些穿插在风景中的人物特写,眼神里都藏着故事,让人忍不住去猜测他们当时的心情和思考。这本书的节奏感拿捏得非常好,时而紧凑激烈,时而舒缓悠长,引导着读者的情绪上下起伏,是一种非常高明的阅读体验设计。

评分这本书最吸引我的地方在于它捕捉到的那种“在路上”的真实感和活力。它不像那种经过过度修饰的杂志大片,而是非常自然地记录下了旅途中的点点滴滴,那些不经意的笑容、偶尔的疲惫、被阳光晒得微微泛红的脸庞,都让人感觉无比亲切和真实。阅读的过程中,我仿佛能“听见”那些海风的声音,能“闻到”异国街头的香料味,那种沉浸式的体验感非常强烈。作者在文字部分的描述虽然简洁,但字里行间流露出的对生活的热爱和对未知的探索欲,很有感染力。我常常在想,他们是不是在那个瞬间真的体会到了某种自由和洒脱,才能拍出如此有生命力的画面。这种“鲜活”的气息,是任何精心编排的剧本都无法模拟出来的,它记录的是一段真实发生过的、充满温度的青春记忆,让人忍不住也想立刻收拾行囊,去探索属于自己的“未知地带”。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮,光是拿到手里就能感受到那种精心打磨的质感。封面那种大胆的撞色运用,一下子就把我的注意力抓住了,一看就知道这不是那种平庸的写真集能比拟的。内页的纸张选择也非常考究,那种微微带着哑光质感的纸张,让照片的色彩既鲜活又不会过于刺眼,即便是大面积的风景照,细节的层次感也处理得非常到位。我尤其欣赏摄影师对光影的运用,无论是捕捉到的一瞬间的自然光,还是精心布设的影棚灯光,都恰到好处地烘托了主体的情绪和氛围。翻阅过程中,常常会因为某个角度的构图而停下来细细品味,那种对美学细节的执着,真的不是随便拍拍就能达到的效果。而且,这本画册的排版布局也极具巧思,图文的穿插、留白的处理,都体现出一种成熟的视觉叙事能力,让人在视觉上得到极大的享受,仿佛跟随作者一起进行了一场高品质的视觉旅行。那种对品质的坚持,让这本书超越了一般的纪念册范畴,更像是一件值得收藏的艺术品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![愛上蝶古巴特拼貼轉角的幸福時光 [暢銷新裝版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16077407/565c1727N7aae0af2.jpg)