具体描述

内容简介

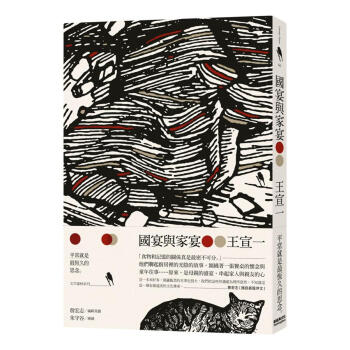

「親朋好友們所記得的母親的家宴國宴,不只是菜色,還有那一種歡樂、愉快、溫馨的氣氛。

那種氣氛,一直讓我們家庭延續著成為朋友親戚的精神中心。」──王宣一

2016年經典回味版

詹宏志、王定一 專序

朱守谷 繪圖 × 王志弘 設計

全新24頁彩頁呈現詹宏志親手重現王家家宴菜譜

她細數每一個母親在廚房裡往返進出、從容自如的身影

她重現一個家含蓄有味的生活面貌

透過描寫細膩的刀工、隱藏的美味

一場場認真請客成就了一個家庭認真對待日常的文化滋味

這本書是關於一個家庭飲饌的紀錄,

藉著五篇散文與五道追求隱藏價值的江浙菜,

王宣一記下了一個那樣的年代,

一個家庭餐桌和廚房裡的光陰就有說不完的故事的年代。

「宣一二○○三年在《人間副刊》發表〈國宴與家宴〉文章後,不意間成了美食家。原是一篇懷念母親的『家族私史』散文,記錄的是家庭裡的飲宴以及母親的廚房滋味,不料竟引發巨大迴響;連帶地也讓她應邀寫了好幾篇與江浙菜傳統有關的文章。她當然有資格做美食家,一方面家學淵源,她的母親出身杭州的大家族,家中飲食本來就是中國菜裡細緻講究的一支;另一方面則是從小培養的敏銳味蕾……宣一本來好客,張羅飯菜的本事也很大,她寫《國宴與家宴》我們才知道她媽媽從前也是這麼對待所有的親友,包括小孩子的朋友。大約在二○○五年以後,我的生活也起了變化,我的活動力和生活圈變小了,自己也變得愛動手做菜;我們的請客變認真了,好像每一次親友或好友相聚,我們都要全力以赴。」──詹宏志

◎一次家族聚會,憶起母親的「國宴與家宴」……

十三年前,王宣一女士在中國時報上發表〈國宴與家宴〉一文,掀起餘韻不散的迴響。這一切,是源於作者與兄弟姊妹們聚在一起回憶母親開展而來。她們用日常的方式懷念離世的母親,一起圍桌吃飯、討論母親做的菜餚、懷念母親主持過的一場又一場飲宴,說起那些或大或小,或中或西,氣氛卻從未打折的席間。

◎含蓄而深沉,《紅樓夢》裡的茄子才是地道的江淅菜滋味:

除了家族故事,書中更完整記下江浙菜傳統,出身杭州世家的作者,借用母親的家傳好手藝,把這支中華菜系中主流的菜式說得淋漓盡致。不只製作繁複細緻,更強調在表面材料之外又加添了一些暗藏的材料,正是所謂的〈隱藏的滋味〉:

「《紅樓夢》之中,劉姥姥吃到的那盤美味的茄子,表面上是一盤茄子,其實裡面加添了雞油、雞胸肉、蘑菇、核果、新筍、五香豆乾、雞爪子等等,是眾多根本看不見的材料去煨去蒸去燜出來的……上菜時只看得到是一盤茄子,做主人的洋洋得意的說,請吃點茄子,後就等著客人說,啊,這是什麼茄子這麼好吃?」

◎三十歲才會開水煮開水的詹宏志後比誰都認真請客,將在本書重現王宣一的「國宴與家宴」:

新版增加詹宏志親自下廚操持的江浙菜──他跑遍台北三大市場買齊王宣一指定的食材、反覆製作請親友們鑑定,重現「國宴與家宴」中五道菜:紅燒牛肉、白菜獅子頭、如意菜、海參燴蹄筋、豆沙芋泥。作法按照他看著王宣一多年來請客的手法製作:「如意菜」重刀工、「海參燴蹄筋」入鍋爆炒前要先蒸透、「白菜獅子頭」肉丸子比例要對、「豆沙芋泥」連豆沙都要親自耗工炒出;當然,還有那道至少三天工夫燉煮才能入味的「紅燒牛肉」,更是務求重現原味……這份珍貴的菜譜不但有王氏家傳的江浙風味,如今還多了台灣女婿深入其他文化並滋生情感後創造的情味。

作者简介

■作者簡介王宣一

東吳大學中文系畢業。作家,曾任記者。

曾在報社擔任編輯記者,離開媒體工作後從事文字創作,一九九○年起開始發表作品,連續兩年拿下聯合報文學獎。隔年出版首部短篇小說集《旅行》,之後陸續完成《少年之城》、《懺情錄》、《蜘蛛之夜》、《天色猶昏,島國之雨》四部小說。她的作品捨棄花俏炫麗的文字和繁複的敘述,選擇把故事說清楚:「我不想寫特別的事物,我喜歡一般的、很生活的東西,特別情節總會把故事的重點模糊。」

二○○三年在中國時報發表了追憶母親的散文〈國宴與家宴〉,引起廣大迴響,開啟另一個創作途徑──跨足飲膳創作。出身杭州世家的背景淵源,從小培養敏銳的味蕾,獲邀擔任台北亞都麗緻飯店天香樓顧問。同時間受邀在報章雜誌撰寫美食推薦專欄,為了真實呈現店家特色,以更貼近日常生活為出發點挑選餐廳,每一家店都有她默默來去的身影,後完成有故事、有情感的《小酌之家》、《行走的美味》散文集。

創作兼及兒童文學《青粿種子》、《九十九個娘》、《三件寶貝》、《丹雅公主》、《金瓜與銀豆》、《哪個錯找哪個》、《板橋三娘子》等。

■繪者簡介

朱守谷

精彩书评

◎聯合推薦王文靜

朱全斌

邱一新

吳繼文

吳寶春

高琹雯

胡天蘭

許心怡

張大春

陳浩

陳志煌

陳雨航

陳陸寬

馮光遠

葉怡蘭

舒國治

趙少康

劉克襄

蔡康永

黎智英

嚴長壽

羅文嘉

羅智成

「宣一溫潤家常的飲食書寫,文如其人,細訴外省第二代味覺系的集體成長記憶,招喚出味蕾的醇醇鄉愁。」

--朱全斌

「宣一家的廚房與餐桌是熱愛生活者的常寂光淨土,國宴、家宴,一期一會,饗應不盡!」

--吳繼文

「江浙菜是王宣一食識廚藝的原點,因此從《國宴與家宴》一窺江浙美食的門道,對照或參考十幾道食譜,欣賞實用兩宜。再則,她書寫的初衷為留下一個光陰的故事,是這本書另一道內在的光芒。《國宴與家宴》見證了曾經的美好生活,同時也是一個逝去的時代。」

--陳雨航

「這麼多年來,我總是一再驚奇於宣一之味的與眾不同。不管是她做的料理、抑或她選的餐廳她點的菜,總是比我曾經歷的、理解的要更多出一些什麼──更精細、更 深沉、更複雜、更扎實。是遠非常人能及,需得先天的敏慧、自小日日通曉歷練、加之後來的博聞多見,以及每一分寸細節都真真切切誠誠懇懇投注心血氣力反覆鑽 研熟習後,方能達致的境界。這境界,我在十多年前展讀《國宴與家宴》之初,便徹底欽羨而後折服。」

--葉怡蘭

【讀者迴響】

「王宣一筆下的種種隱藏的滋味串起的不只是屬於王宣一的光陰的故事,更記錄了一個一去不回的年代,甚至我相信你會在這書裡找到屬於你我的集體記憶。」

「家常、平實、平淡,卻寫出了食物的真滋味。寫吃的人多,寫得好卻不容易。這本書裡有人性、有人情,有人生,寫母親之愛卻不過份歌頌母愛,寫食物之美卻不歌頌美食之必要,不容易。」

「江浙菜的含蓄,挑起每個人的食慾,也挑起每個人的回憶。」

「這是一本不華麗但隨著時間可以一讀再讀都有不同感覺,細水長流的薄薄小書啊!」

「真情實感。像散文又好像菜譜,談談浙江菜,談談睹物思人。」

目录

序之一:文/詹宏志序之二:「廚房裡的」身影 文/王定一

序之三:吃這本書──回憶宣一寫做菜 文/張北海

自序:廚房裡的光陰的故事

國宴與家宴

我們戲稱母親的宴客,分為兩種,一種是宴客方式比較正式,氣氛也較嚴肅,以父親往來的朋友為主,我們稱之為國宴,另一種是親朋友好友年節生日聚會等等,我們稱之為家宴……

學做菜

我不只從母親處自然的學到了一些廚藝,更重要的是,看到她在做菜時,散發的自信與從容……我一直記得母親穿著晚宴旗袍,在廚房進進出出的樣子。

陽光 貓與火腿

那樣一個暖陽初露的午後,年節的喧嘩已經過去,寒假也已經結束,屋子裡靜悄悄的,院子裡也安靜得幾乎要聽到花開的聲音,火腿的香氣卻遠遠超過花香,吸引了遠近的大小貓兒們,大夥安靜的守候著那一串串冒著出油的臘腸、火腿。

母親與西瓜

母親吃西瓜不論季節,許是因為她有喉嚨痛的老毛病,每回她說:「我的喉嚨狗狗叫。」就是她感覺喉頭不舒服要找西瓜吃的時候了。

隱藏的滋味──江浙菜

我覺得江浙菜在中國南方菜系裡是屬於比較複雜的菜系,不論是做菜的程序還是品嚐的方法,在赤油濃露之下,口味是隱藏了多層滋味的,很少有一道菜魚是魚肉是肉的,大部分是經過多道加工處理之後,魚早不是魚、肉也不只是肉……

回味宣一食譜(十人份)

一、紅燒牛肉

二、海參燴蹄筋

三、白菜獅子頭

四、如意菜

五、豆沙芋泥

用户评价

这本书的装帧设计实在让人眼前一亮,那种沉稳中带着一丝复古的气息,仿佛透过封面就能触摸到时光的痕迹。拿到手里,那种纸张的触感就很舒服,不是那种廉价的光滑,而是带着些微的纹理,让人忍不住想一页页翻阅下去。封面上的字体选择和排版也颇有讲究,既有传统书法的韵味,又不失现代设计的简约,看得出编辑在细节上花了不少心思。我尤其欣赏它在整体视觉上的克制与精致,没有过多花哨的装饰,反而突显了内容本身的质感。这种设计哲学,让人觉得这本书不仅仅是一本阅读材料,更像是一件值得珍藏的艺术品。翻开内页,油墨的晕染和留白处理都恰到好处,阅读起来眼睛非常舒服,长时间阅读也不会感到疲劳。可以说,从拿到书的那一刻起,这本书就已经通过其精美的外在,成功地建立起一种独特的仪式感,让人对即将展开的阅读体验充满了期待与敬意。

评分我花了好几天时间才读完这本书,整体感觉就像是经历了一场精心策划的味觉与文化的双重旅程。作者在叙事上的功力深厚,他没有采用那种流水账式的平铺直叙,而是巧妙地将历史的厚重感融入到日常的场景描绘之中。那种对细节的捕捉能力,令人叹为观止,仿佛每一个场景都配上了精确的时代背景音效和环境光线。尤其是在描述某些关键转折点时,笔锋时而如行云流水般流畅,时而又如同雕刻般精准有力,节奏的把控简直是教科书级别的。这本书最打动我的地方,在于它总能在宏大的叙事中,抽取出最细微的情感颗粒,让人在不经意间被触动。读完合上书本的时候,那种意犹未尽的感觉久久不散,它不是那种读完就忘的快餐式作品,而是需要你静下心来,反复咀嚼和回味的佳酿。

评分对于一个像我这样,对文化符号和传统表达方式抱有浓厚兴趣的读者来说,这本书简直是一座宝库。作者在语言上的驾驭能力达到了炉火纯青的地步,他能将那些看似晦涩难懂的文化概念,用一种极其贴近生活、充满画面感的语言表达出来。阅读过程中,我时常会停下来,默默地在脑海中重构作者所描绘的场景,那种身临其境的感受非常强烈。更难得的是,这本书的论述逻辑严密,每一步论证都有据可依,没有丝毫的武断或臆测,展示了作者扎实的学术功底。它不仅仅是在讲述故事,更是在构建一个完整的认知框架,让读者能够更深刻地理解我们文化血脉中那些微妙的传承与断裂。读完后,我感觉自己对一些习以为常的事物,都有了一种全新的、更具层次感的认识。

评分这本书的阅读体验是层次丰富的,时而让人会心一笑,时而又引人深思,甚至在某些段落,我会感到一种强烈的历史的沧桑感扑面而来。作者似乎有一种魔力,能将那些遥远的记忆和鲜活的感受连接起来。我注意到,书中引用的那些典故和例证,都经过了精心的筛选和考证,绝非信手拈来,这体现了作者极大的诚意和敬业精神。它没有刻意去迎合流行的阅读口味,保持了一种高贵的独立性,这也是我如此欣赏它的重要原因。它需要你投入时间,投入心力去解读,但当你真正进入到作者构建的世界中后,你会发现所有的付出都是值得的。这是一本可以反复阅读的书,每次重温,都会有新的感悟,就像打开了一个不断有新东西涌现的宝箱。

评分这本书的结构安排非常有独到之处,它不是按照传统的时间线索来组织材料的,而是采用了一种更具探索性和趣味性的“主题切片”方式。每一章节的过渡都处理得非常自然,像是打开了一扇扇不同主题的门,但门后连接的却是同一个宏大的叙事体系。这种非线性的叙事手法,要求读者必须保持高度的专注力,但回报也极其丰厚——它能让你从多个维度去理解和审视作者想要传达的核心思想。我特别喜欢作者在章节末尾设置的那些富有启发性的提问或小结,它们像是指引的灯塔,在你迷失在复杂信息流时,能迅速帮你锚定方向。这本书的深度和广度,远超出了我最初的想象,它更像是一部精心编排的交响乐,各个乐章之间相互呼应,最终汇聚成一个完整且震撼人心的乐章。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有