具体描述

内容简介

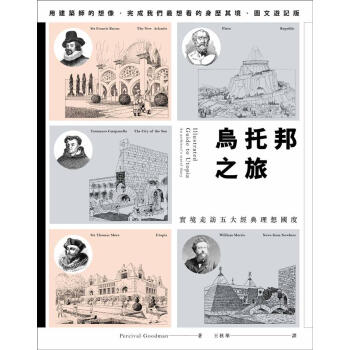

一趟穿越時空的烏托邦之旅柏拉圖?理想國︱培根?新大西島︱康帕內拉?太陽城︱摩爾?烏托邦︱莫里斯?烏有鄉

首度實境走訪五大理想國度

用建築師的想像,完成我們*想看的圖文遊記版

永恆命題:從理想國、烏托邦到烏有鄉,故事遊記領略經典概念

理想原型:糧食短缺、生態浩劫、貧富差距,尋找未來解答的正義城邦原型

經典譯本:台灣前輩建築師王秋華,深度導讀、精準翻譯

唯一版本:罕見而珍貴的實境圖文遊記版,*具啓發性的版本

「如果別人也能看見我所見的,我的夢將不再是幻想,而是理想。」

--古德曼

每個人心中都有一個理想國。

「古德曼建築師的書寫,融合嚴謹的知識鋪陳,與小說輕快的敘述手法,加上他以手繪出來一幅幅理想國世界的動人圖像,讓這本書不僅因稀罕而極端珍貴,同時顯現對懷抱理想夢想(且不屈服)前人的致意情懷,神話 / 夢境 / 想像與盼望兼具。」

--阮慶岳

富者越富、窮者越窮、犯罪橫行、失業率上升、生態浩劫、糧食短缺……種種社會問題,讓未來渺茫。即使環境如此險惡,我們依然渴望理想、尋找正義。未來也許是吃得飽、穿得暖的生活;也許更和平、更有愛,人人互相扶持的社會;追求自由平等、公平貿易、反剝削、拒絕血汗勞工、永續環保……所有議題的選擇,都為著建構我們理想中,更美好的世界!

理想國是人類的夢想之地、正義城邦,理想的社會原型。這本結合文字與圖畫想像的唯一遊記版本,首度帶領我們徜徉於前人經典,實境領會理想國的真義,理解前人之所以如此設計的意義,從而完整我們對於完美社會的理念。

過去有許多作家都曾以此主題留下經典之作,包括:柏拉圖的《理想國》、英國托馬斯?摩爾的《烏托邦》、義大利康帕內拉《太陽城》、德國安德里亞《基督城》(這三部作品被譽為「三大烏托邦小說」)、培根《新大西島》、美國貝拉米《回顧》、豪爾斯《新理想國》、英國莫里斯《烏有鄉消息》。

建築師古德曼,被譽猶太人史中*富創造力的建築師,年少對理想國的傳說即滿懷憧憬,年長時又曾以此為題在以建築知名的哥倫比亞大學講學,台灣建築師王秋華、潘冀都曾受教於他。雖然這些國家目前在世界地圖上還找不到,但他終於決定用文獻與想像去實地探訪,研討居民的生活方式,並測繪當地的服裝、建築、紀念碑等。他親身去實踐這個理想,並撰寫成書。

他實地參訪理想國的相關遺蹟,多年來並不斷鑽研原著,加上個人的想像,精選五大理想國度,成就了這本融合虛構與史實的奇幻之書,以**人稱的方式,寫下在理想國中的所見所聞。他去到了柏拉圖的共和國、培根的新大西島、康帕內拉的太陽城、摩爾的烏托邦和莫理斯的烏有鄉,融合嚴謹的知識鋪陳,與小說輕快的敘述手法,寫就這本建築師走訪夢想之地的奇想遊記,書中內容全是他觀察、記錄、描繪和想像的成果。

身為古德曼好友的台灣前輩建築師王秋華,為好友完成出版此書的遺願,並親自為本書導讀、翻譯。不管你是曾經神往理想國的讀者,或是夢想建造理想國的建築師,這本書都是不可多得的傑作。

「聰明的旅遊者只在幻想中遊歷。」

--毛姆(Somerset Maugham)

「越是和我們不同的習俗,越會令我們感到不可思議。」

--英國湯瑪斯?摩爾爵士(Sir Thomas More)

※原書名:看見理想國:一位建築師的夢想國度遊記

作者简介

■作者簡介普西沃.古德曼(Percival Goodman, FAIA, 1904-1989)

●1904年出生於紐約市。

●建築暨都市設計師、畫家、作家。

●未受正規學院訓練,自學歷程極富傳奇性。8歲父母離異,13歲因不滿姨母的苛嚴管教離家出走,由舅舅僱用為其建築師事務所的小弟,擔任跑腿及描圖等工作。

●16歲時已可繪製四十層高樓的透視圖,並參與事務所的設計工作。

●21歲時贏得當年國際競圖*熱門的巴黎大獎(Paris Prize),前往布雜學院(?cole des Beaux Arts)進修,於1929年返回紐約執業。

●曾說過的名言:「是希特勒令我了解自己是猶太人」。

●為美國當代*有名的猶太教堂建築師,除教堂外,也完成包括學校、社區中心、住宅、都市設計等。強調猶太教堂不宜模仿基督教堂景仰神明的崇高氣氛,宣導現代建築理念。

●認為建築師的職責不止於美化環境,更應促進社會改革。

●1943年起於任教於哥倫比亞大學,曾教出多位傑出建築師,包括:解構主義建築大師Peter Eisenman,及台灣建築師王秋華、潘冀等人。

●為西方歷代理想國論述的熱衷讀者,任教於哥倫比亞大學建築研究所二十餘年,除指導建築設計外,亦曾開課講解理想國理念。

●76歲退休後,在好友王秋華的鼓勵下完成本書,並以圖繪導覽完成了他神遊異邦的宿願。

■譯者簡介

王秋華(Chiu-Hwa Wang, 1925-)

●台灣前輩建築師。

●畢業於哥倫比亞大學,受教於古德曼,視古德曼為*重要的「啟蒙」恩師。

●旅美30年,曾任古德曼事務所協理,其後成為合作建築師,參與事務所工作近三十年。

●1979年返台定居。曾任教台北工專及淡江大學18年,代表作品有:自宅雪舍、中原大學張靜愚紀念圖書館、中研院歐美研究所、以及與潘冀合作的中原大學、中正大學、海洋大學、中國文化大學等總圖書館及多項公共工程。

●2009年翻譯完成,並實現古德曼出版此書的遺願。

目录

iv 推薦序 鏡裡花難折/阮慶岳viii 推薦序 夢土無恙/孫德鴻

xi 作者介紹及本書緣起/王秋華

xiv 摘要

xv 前言

xx 作者序

I.共和國──柏拉圖(Plato, 427-347 BC)

哲學家柏拉圖三十餘歲時,寫出他的理想《共和國》(Republic)。書名原文是Politeia,源自希臘文「城邦」(Polis),由於獨立的城邦是古希臘的政治單位;而英譯的「共和國」(Republic)則源自拉丁文。

II.新大西島──培根(Sir Francis Bacon, 1561-1626)

培根是英國的法官、朝臣、哲學家、政治家、英語語言大師。他所著的《新大西島》(The New Atlantis),又名班賽倫島,源於柏拉圖曾敘述的史傳已沉沒的「大西島」(即一般所謂之「亞特蘭提斯」)傳說,描述他心目中的理想國。

III.太陽城──康帕內拉(Tommaso Campanella, 1568-1639)

康氏為義大利尖端文化時代的卓越學者,戰爭時入獄,在獄中寫作完成《太陽城》初版,1623年原稿偷運出獄在德國出版。他的理想國利用科學與天文學管控,納入了柏拉圖與摩爾(Thomas More)的構想,也成為馬克思主義的先驅。

IV.烏托邦──摩爾(Sir Thomas More, 1478-1535)

摩爾是英國哲學家、政治家,因反對國王婚事被處死。他撰寫《烏托邦》(Utopia)時,恰是歐洲社會瀕臨暴風雨的前夕,文藝復興初期已趨終結而宗教改革運動即將爆發;他的理想國其實是對英國社會的嚴厲批判。《烏托邦》問世後,這名稱便逐漸變成了「理想國」的代名詞。

V.烏有鄉──莫理斯(William Morris, 1834-1896)

莫理斯是一位才華洋溢的詩人、畫家、建築師,提倡手工藝運動,被譽為現代藝術設計的先鋒,晚年卻成為熱衷社會主義的信徒,致力社會改革。《烏有鄉》(News from Nowhere)是他創作的長篇小說。

用户评价

这本书的书名,光是听着就让人心生向往。《烏托邦之旅: 實境走訪五大理想國度》似乎描绘了一幅幅令人神往的图景,我立刻联想到那些存在于文学作品中的,或是有着独特社会实验的真实社群。我猜想,作者可能深入探访了那些在某些方面已经达到了“理想”状态的群体,或许是那些在环境保护、社区自治、经济共享等方面有着卓越实践的地方。我期待能够从中学习到他们是如何平衡个人自由与集体利益,如何解决社会冲突,以及如何在物质与精神层面获得真正的满足。这本书或许能够提供一些关于如何构建更美好社会的实用性见解,而不仅仅是空泛的理论。我希望它能让我看到,在当下的世界里,人类并非只能生活在不尽如人意的现实中,而是存在着切实可行的、通往更理想生活的道路。

评分读到“乌托邦之旅:实境走访五大理想国度”这个书名,我的脑海里立刻泛起一股探险的冲动。我设想着,这或许是一本挑战常规认知、颠覆既有观念的著作。所谓的“理想国度”,是否真的如同柏拉图所描绘的那般,是基于理性和正义的完美城邦?还是说,它们更多的是一种对现实社会弊病的深刻反思,通过构建一个截然不同的生活方式来表达对现有体系的批判?我尤其好奇“实境走访”这几个字所蕴含的意义,它是否意味着作者并非只是纸上谈兵,而是真的踏上旅途,去亲身体验、观察,甚至是融入那些被称作“理想国度”的地方?这其中是否会涉及到一些我们鲜为人知,但却真实存在的社群、公社,甚至是一些正在试验中的新型社会形态?我对这本书可能带来的惊喜充满了期待,希望它能为我打开一扇通往未知世界的窗户,让我看到人类社会发展的更多可能性。

评分“乌托邦之旅:实境走访五大理想国度”,这书名让我立刻联想到一种深度探索的视角。我并非期待一本纯粹的游记,而是希望它能够深入剖析“理想国度”的构建逻辑和生存现状。我设想,作者可能通过对这五大“理想国度”的深入观察,揭示它们为何被称为“理想”,它们解决了哪些现实社会中普遍存在的问题,又诞生了哪些新的挑战。这本书也许会涉及一些鲜为人知的社会学、人类学研究,或者是关于集体生活、社群组织的实践案例。我更看重的是,作者能否带着批判性的眼光,去审视这些“理想国度”的真实面貌,而非仅仅歌颂。它们是否真的能达到预期的“理想”?在追求“完美”的过程中,是否也付出了某种代价?我期待这不仅仅是一次观光,而是一次关于人类社会组织形态和未来可能性的深刻反思。

评分这本书的书名立刻勾起了我极大的好奇心。“乌托邦之旅”这个词本身就充满了浪漫主义和对美好社会的向往,而“实境走访五大理想国度”则让人产生了一种探索真实存在的、我们或许能亲身抵达的“理想国”的期待。我脑海中立刻浮现出各种各样的画面:是那些隐匿于世、自给自足的社区?还是科技高度发达、人人按需分配的未来都市?或者是那些遵循古老哲学、生活简朴而精神富足的部落?这本书似乎承诺要带我们踏上一段超越时空的旅程,去发现那些被人类智慧与梦想所构建出的、不同形态的“理想之地”。我特别想知道,作者是如何定义“理想国度”的,是物质上的丰裕,还是精神上的满足?是高度的自由,还是严谨的秩序?这些“国度”是否真的存在于我们这个星球的某个角落,还是更多地存在于人类的心灵深处?我迫不及待地想翻开扉页,跟随作者的脚步,去亲身感受那些可能存在的、令人神往的“乌托邦”。

评分这本书的名字《烏托邦之旅: 實境走訪五大理想國度》给我一种错觉,让我以为它会像一本旅行日记,详细记录作者如何跋山涉水,探访那些传说中的完美之地。我期待着书中能够充斥着生动的场景描写,比如在某个与世隔绝的山谷中,村民们如何用最淳朴的方式耕种,过着自给自足、和谐宁静的生活;又或者是在某个科技前沿的城市,机器人如何高效地服务于居民,人类则拥有充足的时间去追求艺术与哲学。我希望作者能够用细腻的笔触描绘出这些“理想国度”的独特风貌,让我们仿佛置身其中,感受那里的空气、阳光,甚至人文气息。更重要的是,我渴望了解这些“理想国度”背后的哲学思想和运作模式,它们是如何在现实世界中实践了那些抽象的乌托邦理念,又面临着怎样的挑战与困境。这本书如果能让我对“理想社会”有更具体、更深刻的认识,那将是一次绝佳的精神旅行。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有