具体描述

●1973年:“检验中国艺术史上一个重要的转折点”

●前言

●北宋山水画

●宋高宗与历史绘画

●南宋绘画

●赵孟�傻谋涓�

●元末隐逸画家

●梅竹图

●图版目录

●译后记

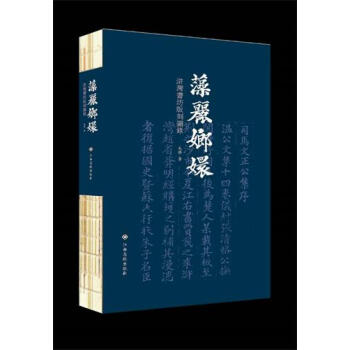

内容简介

上世纪六七十年代,是纽约大都会艺术博物馆建立收藏的黄金时期,时任大都会艺术博物馆亚洲部特别顾问的方闻是这项事业的重要的领军人物,他说服王季迁,将自己收藏的二十五件佳作捐赠给了大都会艺术博物馆,这批旧藏,填补了纽约大都会艺术博物馆东亚艺术收藏的重要空缺。同样,这二十五件作品也被业内认可为是中国绘画目前的核心部分,方闻在同事何慕文及学生王妙莲的协助下,对这二十五件作品进行了深入的研究,并于1973年10月,为这批新入藏品举办了展览。这本图录介绍,是对王季迁绘画收藏学术性出版的靠前步,是绘画史研究的不可缺少的重要参考文献。《宋元绘画/方闻中国艺术史著作全编》由方闻著。 方闻 著;尹彤云 译 方闻,1930年生于上海,海内外有名的中国艺术史、中国文化史学者。先后担任普林斯顿大学教授、讲座教授、艺术考古系主任、普林斯顿大学艺术博物馆(主任)、纽约大都会艺术博物馆亚洲部主任等职务。1959年在普林斯顿大学创建了美国历目前靠前个中国艺术考古博士研究培养项目,为美国20世纪中国艺术史学科的发展打开了全新的局面;1971-2000年,方闻在大都会艺术博物馆,构建了西方品质很精、品种很全、数量很多的中国艺术品百科全书式收藏,影响深远。著有《夏山图:永恒的山水》、《心印》、《超YUE再现:8-14世纪的中国绘画与书法》、《中国书法:理论与历史》、《两种文化之间》和《艺术即历史》等专著。

用户评价

我最近入手了一本关于中国古代书法艺术的集大成之作,装帧设计非常典雅,从封面的字体选择到内文的排版布局,都体现出一种沉静而大气的古典美学。这本书的亮点在于它不仅仅罗列了历代名家的墨迹影印件,更重要的是它对每件作品的“气韵”进行了细致的解读。比如,书中对晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、明清尚态的演变脉络梳理得清晰透彻,尤其对苏黄米蔡这四家的笔法差异,用了很多深入浅出的比喻来辅助理解,像描述米芾的“刷字”,读起来仿佛能听到笔锋在纸面上快速划过的声音。对于我这种初学书法,对各种碑帖感到眼花缭乱的人来说,这本书简直是定海神针般的存在,它帮我建立了清晰的坐标系,知道该从哪里入手,如何去感受古人的心境。

评分说起来惭愧,我一直对中国传统戏曲的服饰和脸谱文化感到陌生,直到我偶然淘到了一本专门介绍“梨园行头”的图谱,才算真正推开了那扇门。这本书的编撰者显然是科班出身,他对京剧、昆曲、越剧等不同剧种的行头(服装)都有极为细致的分类和图解。比如,什么样的蟒袍是皇帝穿的,什么样的靠旗是武将用的,面料的颜色、刺绣的纹样背后都蕴含着严格的等级制度,书中都一一对应展示了实物照片和手绘的结构图。更吸引人的是,它还收录了大量老一辈艺术家在舞台上经典扮相的剧照,那些已经失传的特殊妆容和头饰都能清晰地被记录下来,这不仅仅是一本服饰学的书,更是一部活态的戏曲史的影像档案,非常珍贵。

评分我最近收藏了一套关于明清瓷器鉴赏的工具书,这套书的实用价值简直高得惊人。它系统地梳理了从永乐青花到康熙五彩,再到乾隆官窑的各个重要历史时期的器型特点、釉彩变化和款识特征。书中的彩图质量非常可靠,每一张图片都标明了实际器物的尺寸和比例,这对判断一件器物的真伪和时代是至关重要的辅助。最让我称道的是,它对于不同窑口在某些细微特征上的差异,比如景德镇官窑与民窑的胎土细腻度对比,釉面肥润度的差别,都有非常直观的图文对照分析。这本书里没有太多空泛的历史叙述,而是直接聚焦于实物本身,每章都像是一堂精细的实操课,让我在参观拍卖会或者古玩市场时,能够迅速地“对号入座”,提升了我的鉴赏眼力。

评分最近读到一本关于明代园林建筑理论的专著,感觉非常震撼,它彻底颠覆了我对传统园林仅仅是“山水叠石”的刻板印象。这本书深入剖析了苏州园林、岭南园林背后的哲学基础和空间哲学,作者巧妙地将儒家的“礼制”和道家的“自然无为”思想如何具体地体现在亭台楼阁的布局、借景的手法以及空间序列的转换中。书中配有大量清晰的平面图和剖面图,配合着详尽的文字说明,读者可以像解剖模型一样去理解“曲径通幽”、“移步换景”这些概念是如何通过建筑语言实现的。特别是关于“虚实相生”的讨论,让人对中国古典建筑中“留白”的力量有了全新的认识,读完后,再去看任何一座中国古典园林,都会多了一层理解的深度和敬意。

评分这本关于宋元绘画的画册简直是视觉的盛宴,装帧精美,纸张质感极佳,拿在手里分量十足,一看就是用心制作的精品。里面的图版印刷色彩饱真,细节还原度非常高,即便是放大观察,那些绢本上的笔触、墨色的晕染层次,以及设色颜料的肌理感都能清晰地呈现出来。我特别喜欢它收录的一些平时不太容易见到的宋代院体画作的高清大图,尤其是那些山水长卷的局部特写,那种“咫尺千里”的意境被展现得淋漓尽致。书中对宋代画家如范宽、郭熙等人的风格流变有着深入浅出的分析,虽然文字部分没有过多冗长学究式的论述,但其精准的点评和对时代背景的融入,让读者能够迅速把握住那个时代“格物致知”的美学思想是如何渗透到笔墨之中的。对于喜爱传统绘画的爱好者来说,这本书绝对是案头常备的参考书,每一次翻阅都能发现新的妙处。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有