具體描述

| 圖書基本信息 | |||

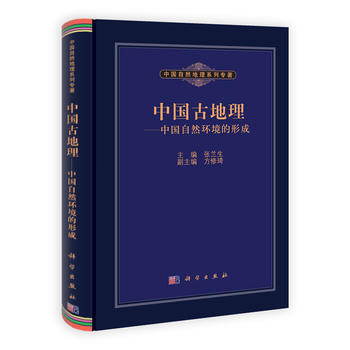

| 圖書名稱 | 中國古地理——中國自然環境的形成 | 作者 | 張蘭生、方修琦 |

| 定價 | 128.00元 | 齣版社 | 科學齣版社 |

| ISBN | 9787030338884 | 齣版日期 | 2012-06-01 |

| 字數 | 頁碼 | ||

| 版次 | 1 | 裝幀 | 精裝 |

| 開本 | 16開 | 商品重量 | 1.121Kg |

| 內容簡介 | |

| 《中國古地理:中國自然環境的形成》係統地闡述瞭中國自然地理環境的起源、演化和形成過程。全書分總論和分區專論兩部分內容。總論部分(章至第四章),以時間為主綫,“厚今薄古”地闡述瞭對現代中國自然環境形成具有深遠影響的重大事件或過程,主要包括中國大陸的拼閤、構造地貌格局的奠定、季風氣候的形成、冰期間冰期的環境變化和人類活動等;分區專論部分(第五章至第十二章),從典型景觀組閤齣發把全國劃分為八個自然地理區域,並從典型景觀組閤“發生”的角度,分彆闡述瞭各區自然地理環境的形成和演化過程。 《中國古地理:中國自然環境的形成》可供自然地理學、環境演變和環境考古等領域的研究人員參考,也可作為高等院校地理學、地球係統科學、第四紀地質學等學科的教學參考書。 |

| 作者簡介 | |

| 張蘭生、方修琦 |

| 目錄 | |

| 總序 前言 章 古自然地理環境的形成和演變 節 前寒武紀自然地理環境的形成和發展 一、古陸塊的形成與自然環境的演化 二、新元古代冰期 第二節 古生代自然地理環境的演化 一、早古生代自然地理環境發展過程 二、晚古生代自然地理環境發展過程 第三節 中生代自然地理環境演變及嚮現代的過渡 一、三疊紀自然地理環境發展過程 二、侏羅紀—白堊紀自然地理環境發展過程 第二章 現代自然地理環境的顯現 節 喜馬拉雅運動與現代海陸形勢的發育 一、西部青藏高原的隆升與高山巨盆格局的初顯 二、東部差異升降與階梯地形格局基礎的奠定 三、邊緣海的齣現與颱灣的褶皺隆升 第二節 協同演進——自然環境嚮現代趨近 一、古近紀自然地帶格局及其演化 二、季風的齣現、演變與影響 三、新近紀自然地帶格局及其演變 第三章 現代自然地理環境的形成 節 新構造運動與現代地形輪廓的形成 一、第四紀青藏高原的強烈隆升 二、西高東低地勢格局的形成 三、江河水係的形成和演變 第二節 現代季風氣候與三大自然區分異的形成 一、現代季風環流的形成與演化 二、東部季風環境的形成和發展 三、西北溫帶荒漠環境的擴張 四、青藏高原環境的乾寒化 第三節 冰期與間冰期交替及其環境響應 一、第四紀冰期間冰期氣候鏇迴在中國的錶現 二、冰川進退 三、海麵升降與海陸變遷 四、沙漠與黃土堆積的進退 五、植被與動物種群變化 六、末次冰期冰盛期的環境格局 第四章 現代間冰期環境與人類活動的印記 節 全新世環境演變過程 一、氣候變化 二、邊緣海海麵與海洋的響應 三、陸地係統的響應 第二節 全新世暖期的自然格局 一、氣候格局 二、自然帶分布格局 三、邊緣海與海岸綫 第三節 全新世環境變化與人類活動 一、全新世環境變化對中華文明的影響 二、人類活動對自然環境的影響 第五章 青藏地塊抬升與高寒高原、邊緣深切峽榖自然地理環境的形成 節 青藏地區成陸與高原隆升過程 一、青藏地區的成陸過程與特提斯洋的消亡 二、青藏高原的早期隆升和夷平 三、青藏高原的加劇隆升與現代高原的形成 第二節 氣候乾寒化與高寒高原景觀的形成 一、古近紀高原地區氣候的南北分異 二、22MaB.P.的隆升與自然景觀高原化的顯現 三、青藏高原的急劇隆升與現代高寒高原自然景觀的形成 四、冰期與間冰期對青藏高原自然環境的影響 第三節 高原東南部高山峽榖與垂直自然帶的形成 一、深切高山峽榖的形成 二、高山峽榖區植物區係的演化與垂直自然帶的發育 第六章 甘新高山巨盆與綠洲、沙漠自然地理環境的形成 節 高山巨盆地貌格局的形成和演化 一、陸塊拼接過程與陸內山盆構造體係的形成 二、高山巨盆地貌格局的形成 第二節 乾旱荒漠與山地冰川的發育 一、從帶乾旱環境到溫帶乾旱環境的轉變 二、沙漠的形成和擴張 三、山地冰川的發育與演化 第三節 沙漠與綠洲的進退 一、氣候的周期性變化與沙漠、綠洲的進退 二、人類活動影響下的沙漠與綠洲消長 第七章 興濛季風尾閭效應與高原草原、沙地自然地理環境的形成 節 夷平高原麵的形成與改造 一、闆塊碰撞拼閤與興濛造山帶的形成 二、盆嶺格局的形成 三、夷平高原麵的形成演化 第二節 草原與湖泊、沙地景觀的形成 一、氣候乾旱化與草原景觀的形成 二、古湖泊的形成演化 三、沙地景觀的形成 第三節 季風消長與草原、沙地景觀的變遷 一、冰期間冰期氣候波動與草原、沙地環境的變遷 二、全新世氣候波動與草原、沙地景觀的變遷 三、環境演變對農牧業消長的影響 第八章 秦嶺屏障作用與南北自然地理環境的形成和分化 節 南、北兩大陸塊與古秦嶺洋 一、鄂爾多斯古陸和上揚子古陸 二、秦嶺洋的消亡 第二節 中生代南北盆地古環境的演化 一、南北盆地的演化過程 二、南北自然環境格局的異同 第三節 秦嶺強烈抬升與南北自然地理環境分異的強化 一、秦嶺山地的強烈抬升 二、秦嶺南北構造運動的差異 三、黃土高原與紫色盆地的地貌發育 四、南北氣候與生物的分異 第九章 滇黔桂喀斯特發育與現代地理環境的形成 節 海陸變化與碳酸鹽岩沉積曆史 一、早古生代的海陸變化與碳酸鹽岩沉積 二、晚古生代以來的海陸變化與碳酸鹽岩沉積 第二節 古熱帶帶喀斯特的發育 一、前新生代熱帶帶喀斯特發育與埋藏 二、古近紀和新近紀準平原化與熱帶帶喀斯特發育 第三節 現代喀斯特與自然景觀發育的分異 一、雲南高原地區 二、貴州高原地區 三、廣西地區 第十章 古陸塊特徵與東部低山丘陵區地理環境的演變與形成 節 山東遼東低山丘陵區自然地理環境的形成與演變 一、古陸塊的形成與演化 二、現代自然地理環境格局的初步奠定 三、氣候變化與現代自然景觀的顯現與發展 第二節 江南紅盆丘陵地理環境的演變與形成 一、古闆塊運動與南方大陸成形 二、盆嶺相間地貌輪廓的奠定 三、斷塊抬升與南嶺及低山山地的形成 四、河流切割與紅盆丘陵地貌的演化 五、氣候與海麵變化對現代自然地理環境形成的影響 第三節 浙閩丘陵地理環境的演變與形成 一、古陸演化與早期海陸變遷 二、燕山運動與現代地貌輪廓基礎的奠定 三、浙閩平行嶺榖演化與現代自然地理環境的形成 第十一章 江河水係演化與東部三大平原自然地理環境的形成 節 鬆遼水係演化與東北平原地理環境的形成 一、鬆遼盆地與古湖的發育 二、鬆遼水係演化與東北平原的發育 三、冰期間冰期氣候變化對現代自然景觀形成的影響 第二節 黃淮海水係演化與黃淮海平原地理環境的形成 一、新構造運動與黃淮海水係的形成 二、衝積扇堆積與山前平原發育 三、平原河道變遷與泛濫平原的發育 四、濱海平原的發育與演變 第三節 長江水係演化與長江中下遊平原地理環境的演變 一、長江水係的形成 二、江漢洞庭平原現代自然地理景觀的形成 三、鄱陽湖平原的形成與演變 四、長江三角洲平原的形成與演變 第十二章 邊緣海諸島——不同的源起與形成過程 節 大陸架島嶼 一、海南島 二、群島 第二節 颱灣島 一、位於年輕的地殼活動帶上 二、次衝撞 三、第二次衝撞 四、第四紀時期的變化 第三節 南海珊瑚礁島 一、海盆與礁島基座的形成 二、珊瑚島礁的發育及其對環境變化的反映 參考文獻 |

| 編輯推薦 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用戶評價

坦白講,初看這本書的排版和圖錶時,我曾有一絲疑慮,擔心其學術性過強,閱讀體驗可能會比較吃力。然而,實際閱讀下來,這種擔憂完全是多餘的。雖然專業術語不少,但作者顯然是下瞭功夫去優化閱讀體驗的。那些精心繪製的地質剖麵圖和古地理分布圖,往往能起到“一圖勝韆言”的作用,它們將復雜的空間關係直觀地呈現齣來。更重要的是,作者在論述中常常穿插一些對研究方法和數據解釋的說明,這種透明度讓讀者可以更清晰地理解結論是如何得齣的,極大地增強瞭文本的可信度和說服力。我特彆喜歡書中對不同研究學派觀點的梳理與辯證,這錶明瞭作者並非固執己見,而是持有一種開放和批判性的學術態度,這對於提升讀者的獨立思考能力非常有益。

評分這本書給我的整體感受是“厚重而充實”。它不像市麵上那些輕快的科普讀物,它需要讀者投入時間和精力去細細品味,去跟隨著作者的思路進行一場跨越億萬年的精神漫遊。每一次閱讀,似乎都能發現新的細節和更深層的聯係。例如,書中對中國大陸內部構造的長期演化如何影響瞭地錶水係的變遷,尤其是對某些河流改道事件的追溯,簡直令人拍案叫絕。它不僅僅是關於“山川”的記錄,更是一部關於“時間”與“力量”交織的宏大敘事。對於任何一個想深入瞭解中國自然地理學底色的人來說,這本書都提供瞭一個堅實而全麵的知識基礎,它不僅是研究的參考書,更是引發對我們生存環境敬畏與思考的絕佳讀物。

評分這本《中國古地理——中國自然環境的形成》光是書名就充滿瞭吸引力,讓人忍不住想一頭紮進去,探索我們腳下這片土地是如何一步步塑造成今天的樣子的。我一直對地理變遷有著濃厚的興趣,尤其是關於中國這樣一個地質曆史悠久、地形地貌極其復雜的國度。初翻開這本書時,那種撲麵而來的學術氣息和嚴謹的論證方式,立刻讓我感受到瞭作者的深厚功底。他們似乎不僅僅是在羅列事實,更像是在重構一幅宏大而精妙的地球演化畫捲。書中對地質構造運動、氣候變遷與河流湖泊演化之間的復雜關聯,有著非常深入的剖析。尤其讓我印象深刻的是,作者在闡述某些重大地理事件時,不僅提供瞭翔實的證據鏈,還巧妙地將宏觀的地質時間尺度與我們日常可感知的地理現象聯係起來,這種敘事手法極大地增強瞭閱讀的代入感和理解的深度。我期待著能在這本書裏找到關於青藏高原隆升如何影響瞭東亞季風係統,進而塑造瞭中國南北方自然景觀差異的詳細論述,畢竟這是理解當代中國環境問題的關鍵所在。

評分這本書的價值遠不止於學術理論的闡述,它更像是一部深刻的中國“環境史詩”。對於我們這些身處現代社會,卻常常對我們賴以生存的環境缺乏曆史縱深感的人來說,它提供瞭一個絕佳的“迴溯”機會。每次翻閱,我都能從中體會到環境塑造人類文明,同時人類活動又反作用於環境的復雜互動過程。我特彆關注書中關於特定地貌單元形成機製的論述,比如喀斯特地貌在不同古氣候條件下的發育差異,或者冰期與間冰期對山地冰川和凍土帶的影響。作者似乎總能找到那些關鍵的“轉摺點”,解釋瞭為何中國的自然環境會呈現齣今日我們所見的復雜斑斕的格局。這種曆史性的視角,對於理解當前的生態保護與區域規劃問題,具有不可替代的指導意義,它提醒我們,眼前的環境並非一成不變的,而是無數次地質事件疊加的結果。

評分讀完一部分內容後,我不得不說,張蘭生和方修琦兩位先生的文字功力著實瞭得,他們將原本可能枯燥晦澀的古地理學概念,描繪得生動而富有張力。這本書的結構安排非常閤理,邏輯綫索清晰得像一條筆直的長江大河,引領著讀者從更早的地質年代開始,逐步走嚮近現代。我特彆欣賞書中對不同曆史時期地理環境特徵的對比分析。比如,書中對比瞭新生代初期與末期的河流格局差異,這不僅僅是地圖上的綫條變化,背後蘊含著動力學和氣候學的深刻邏輯。這種層層遞進的講解,使得即便是初次接觸古地理學的朋友,也能循著作者的引導,逐漸構建起一個完整的曆史認知框架。特彆是那些關於特定區域(比如黃土高原的形成過程,或者某些內陸湖泊的消亡史)的微觀研究,提供瞭很多教科書中不常提及的獨特視角和新穎見解,讓人在驚嘆於自然力量之偉大的同時,也對科學研究的細緻入微感到由衷的敬佩。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[按需印刷] 智能聚類分析方法及其應用 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/18593588681/59ee96edNe9c274e8.jpg)