具体描述

| 图书基本信息 | |||

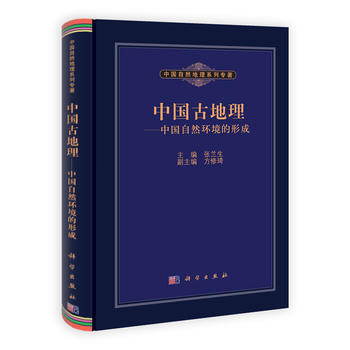

| 图书名称 | 中国古地理——中国自然环境的形成 | 作者 | 张兰生、方修琦 |

| 定价 | 128.00元 | 出版社 | 科学出版社 |

| ISBN | 9787030338884 | 出版日期 | 2012-06-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 精装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 1.121Kg |

| 内容简介 | |

| 《中国古地理:中国自然环境的形成》系统地阐述了中国自然地理环境的起源、演化和形成过程。全书分总论和分区专论两部分内容。总论部分(章至第四章),以时间为主线,“厚今薄古”地阐述了对现代中国自然环境形成具有深远影响的重大事件或过程,主要包括中国大陆的拼合、构造地貌格局的奠定、季风气候的形成、冰期间冰期的环境变化和人类活动等;分区专论部分(第五章至第十二章),从典型景观组合出发把全国划分为八个自然地理区域,并从典型景观组合“发生”的角度,分别阐述了各区自然地理环境的形成和演化过程。 《中国古地理:中国自然环境的形成》可供自然地理学、环境演变和环境考古等领域的研究人员参考,也可作为高等院校地理学、地球系统科学、第四纪地质学等学科的教学参考书。 |

| 作者简介 | |

| 张兰生、方修琦 |

| 目录 | |

| 总序 前言 章 古自然地理环境的形成和演变 节 前寒武纪自然地理环境的形成和发展 一、古陆块的形成与自然环境的演化 二、新元古代冰期 第二节 古生代自然地理环境的演化 一、早古生代自然地理环境发展过程 二、晚古生代自然地理环境发展过程 第三节 中生代自然地理环境演变及向现代的过渡 一、三叠纪自然地理环境发展过程 二、侏罗纪—白垩纪自然地理环境发展过程 第二章 现代自然地理环境的显现 节 喜马拉雅运动与现代海陆形势的发育 一、西部青藏高原的隆升与高山巨盆格局的初显 二、东部差异升降与阶梯地形格局基础的奠定 三、边缘海的出现与台湾的褶皱隆升 第二节 协同演进——自然环境向现代趋近 一、古近纪自然地带格局及其演化 二、季风的出现、演变与影响 三、新近纪自然地带格局及其演变 第三章 现代自然地理环境的形成 节 新构造运动与现代地形轮廓的形成 一、第四纪青藏高原的强烈隆升 二、西高东低地势格局的形成 三、江河水系的形成和演变 第二节 现代季风气候与三大自然区分异的形成 一、现代季风环流的形成与演化 二、东部季风环境的形成和发展 三、西北温带荒漠环境的扩张 四、青藏高原环境的干寒化 第三节 冰期与间冰期交替及其环境响应 一、第四纪冰期间冰期气候旋回在中国的表现 二、冰川进退 三、海面升降与海陆变迁 四、沙漠与黄土堆积的进退 五、植被与动物种群变化 六、末次冰期冰盛期的环境格局 第四章 现代间冰期环境与人类活动的印记 节 全新世环境演变过程 一、气候变化 二、边缘海海面与海洋的响应 三、陆地系统的响应 第二节 全新世暖期的自然格局 一、气候格局 二、自然带分布格局 三、边缘海与海岸线 第三节 全新世环境变化与人类活动 一、全新世环境变化对中华文明的影响 二、人类活动对自然环境的影响 第五章 青藏地块抬升与高寒高原、边缘深切峡谷自然地理环境的形成 节 青藏地区成陆与高原隆升过程 一、青藏地区的成陆过程与特提斯洋的消亡 二、青藏高原的早期隆升和夷平 三、青藏高原的加剧隆升与现代高原的形成 第二节 气候干寒化与高寒高原景观的形成 一、古近纪高原地区气候的南北分异 二、22MaB.P.的隆升与自然景观高原化的显现 三、青藏高原的急剧隆升与现代高寒高原自然景观的形成 四、冰期与间冰期对青藏高原自然环境的影响 第三节 高原东南部高山峡谷与垂直自然带的形成 一、深切高山峡谷的形成 二、高山峡谷区植物区系的演化与垂直自然带的发育 第六章 甘新高山巨盆与绿洲、沙漠自然地理环境的形成 节 高山巨盆地貌格局的形成和演化 一、陆块拼接过程与陆内山盆构造体系的形成 二、高山巨盆地貌格局的形成 第二节 干旱荒漠与山地冰川的发育 一、从带干旱环境到温带干旱环境的转变 二、沙漠的形成和扩张 三、山地冰川的发育与演化 第三节 沙漠与绿洲的进退 一、气候的周期性变化与沙漠、绿洲的进退 二、人类活动影响下的沙漠与绿洲消长 第七章 兴蒙季风尾闾效应与高原草原、沙地自然地理环境的形成 节 夷平高原面的形成与改造 一、板块碰撞拼合与兴蒙造山带的形成 二、盆岭格局的形成 三、夷平高原面的形成演化 第二节 草原与湖泊、沙地景观的形成 一、气候干旱化与草原景观的形成 二、古湖泊的形成演化 三、沙地景观的形成 第三节 季风消长与草原、沙地景观的变迁 一、冰期间冰期气候波动与草原、沙地环境的变迁 二、全新世气候波动与草原、沙地景观的变迁 三、环境演变对农牧业消长的影响 第八章 秦岭屏障作用与南北自然地理环境的形成和分化 节 南、北两大陆块与古秦岭洋 一、鄂尔多斯古陆和上扬子古陆 二、秦岭洋的消亡 第二节 中生代南北盆地古环境的演化 一、南北盆地的演化过程 二、南北自然环境格局的异同 第三节 秦岭强烈抬升与南北自然地理环境分异的强化 一、秦岭山地的强烈抬升 二、秦岭南北构造运动的差异 三、黄土高原与紫色盆地的地貌发育 四、南北气候与生物的分异 第九章 滇黔桂喀斯特发育与现代地理环境的形成 节 海陆变化与碳酸盐岩沉积历史 一、早古生代的海陆变化与碳酸盐岩沉积 二、晚古生代以来的海陆变化与碳酸盐岩沉积 第二节 古热带带喀斯特的发育 一、前新生代热带带喀斯特发育与埋藏 二、古近纪和新近纪准平原化与热带带喀斯特发育 第三节 现代喀斯特与自然景观发育的分异 一、云南高原地区 二、贵州高原地区 三、广西地区 第十章 古陆块特征与东部低山丘陵区地理环境的演变与形成 节 山东辽东低山丘陵区自然地理环境的形成与演变 一、古陆块的形成与演化 二、现代自然地理环境格局的初步奠定 三、气候变化与现代自然景观的显现与发展 第二节 江南红盆丘陵地理环境的演变与形成 一、古板块运动与南方大陆成形 二、盆岭相间地貌轮廓的奠定 三、断块抬升与南岭及低山山地的形成 四、河流切割与红盆丘陵地貌的演化 五、气候与海面变化对现代自然地理环境形成的影响 第三节 浙闽丘陵地理环境的演变与形成 一、古陆演化与早期海陆变迁 二、燕山运动与现代地貌轮廓基础的奠定 三、浙闽平行岭谷演化与现代自然地理环境的形成 第十一章 江河水系演化与东部三大平原自然地理环境的形成 节 松辽水系演化与东北平原地理环境的形成 一、松辽盆地与古湖的发育 二、松辽水系演化与东北平原的发育 三、冰期间冰期气候变化对现代自然景观形成的影响 第二节 黄淮海水系演化与黄淮海平原地理环境的形成 一、新构造运动与黄淮海水系的形成 二、冲积扇堆积与山前平原发育 三、平原河道变迁与泛滥平原的发育 四、滨海平原的发育与演变 第三节 长江水系演化与长江中下游平原地理环境的演变 一、长江水系的形成 二、江汉洞庭平原现代自然地理景观的形成 三、鄱阳湖平原的形成与演变 四、长江三角洲平原的形成与演变 第十二章 边缘海诸岛——不同的源起与形成过程 节 大陆架岛屿 一、海南岛 二、群岛 第二节 台湾岛 一、位于年轻的地壳活动带上 二、次冲撞 三、第二次冲撞 四、第四纪时期的变化 第三节 南海珊瑚礁岛 一、海盆与礁岛基座的形成 二、珊瑚岛礁的发育及其对环境变化的反映 参考文献 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

读完一部分内容后,我不得不说,张兰生和方修琦两位先生的文字功力着实了得,他们将原本可能枯燥晦涩的古地理学概念,描绘得生动而富有张力。这本书的结构安排非常合理,逻辑线索清晰得像一条笔直的长江大河,引领着读者从更早的地质年代开始,逐步走向近现代。我特别欣赏书中对不同历史时期地理环境特征的对比分析。比如,书中对比了新生代初期与末期的河流格局差异,这不仅仅是地图上的线条变化,背后蕴含着动力学和气候学的深刻逻辑。这种层层递进的讲解,使得即便是初次接触古地理学的朋友,也能循着作者的引导,逐渐构建起一个完整的历史认知框架。特别是那些关于特定区域(比如黄土高原的形成过程,或者某些内陆湖泊的消亡史)的微观研究,提供了很多教科书中不常提及的独特视角和新颖见解,让人在惊叹于自然力量之伟大的同时,也对科学研究的细致入微感到由衷的敬佩。

评分这本《中国古地理——中国自然环境的形成》光是书名就充满了吸引力,让人忍不住想一头扎进去,探索我们脚下这片土地是如何一步步塑造成今天的样子的。我一直对地理变迁有着浓厚的兴趣,尤其是关于中国这样一个地质历史悠久、地形地貌极其复杂的国度。初翻开这本书时,那种扑面而来的学术气息和严谨的论证方式,立刻让我感受到了作者的深厚功底。他们似乎不仅仅是在罗列事实,更像是在重构一幅宏大而精妙的地球演化画卷。书中对地质构造运动、气候变迁与河流湖泊演化之间的复杂关联,有着非常深入的剖析。尤其让我印象深刻的是,作者在阐述某些重大地理事件时,不仅提供了翔实的证据链,还巧妙地将宏观的地质时间尺度与我们日常可感知的地理现象联系起来,这种叙事手法极大地增强了阅读的代入感和理解的深度。我期待着能在这本书里找到关于青藏高原隆升如何影响了东亚季风系统,进而塑造了中国南北方自然景观差异的详细论述,毕竟这是理解当代中国环境问题的关键所在。

评分这本书给我的整体感受是“厚重而充实”。它不像市面上那些轻快的科普读物,它需要读者投入时间和精力去细细品味,去跟随着作者的思路进行一场跨越亿万年的精神漫游。每一次阅读,似乎都能发现新的细节和更深层的联系。例如,书中对中国大陆内部构造的长期演化如何影响了地表水系的变迁,尤其是对某些河流改道事件的追溯,简直令人拍案叫绝。它不仅仅是关于“山川”的记录,更是一部关于“时间”与“力量”交织的宏大叙事。对于任何一个想深入了解中国自然地理学底色的人来说,这本书都提供了一个坚实而全面的知识基础,它不仅是研究的参考书,更是引发对我们生存环境敬畏与思考的绝佳读物。

评分坦白讲,初看这本书的排版和图表时,我曾有一丝疑虑,担心其学术性过强,阅读体验可能会比较吃力。然而,实际阅读下来,这种担忧完全是多余的。虽然专业术语不少,但作者显然是下了功夫去优化阅读体验的。那些精心绘制的地质剖面图和古地理分布图,往往能起到“一图胜千言”的作用,它们将复杂的空间关系直观地呈现出来。更重要的是,作者在论述中常常穿插一些对研究方法和数据解释的说明,这种透明度让读者可以更清晰地理解结论是如何得出的,极大地增强了文本的可信度和说服力。我特别喜欢书中对不同研究学派观点的梳理与辩证,这表明了作者并非固执己见,而是持有一种开放和批判性的学术态度,这对于提升读者的独立思考能力非常有益。

评分这本书的价值远不止于学术理论的阐述,它更像是一部深刻的中国“环境史诗”。对于我们这些身处现代社会,却常常对我们赖以生存的环境缺乏历史纵深感的人来说,它提供了一个绝佳的“回溯”机会。每次翻阅,我都能从中体会到环境塑造人类文明,同时人类活动又反作用于环境的复杂互动过程。我特别关注书中关于特定地貌单元形成机制的论述,比如喀斯特地貌在不同古气候条件下的发育差异,或者冰期与间冰期对山地冰川和冻土带的影响。作者似乎总能找到那些关键的“转折点”,解释了为何中国的自然环境会呈现出今日我们所见的复杂斑斓的格局。这种历史性的视角,对于理解当前的生态保护与区域规划问题,具有不可替代的指导意义,它提醒我们,眼前的环境并非一成不变的,而是无数次地质事件叠加的结果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[按需印刷] 智能聚类分析方法及其应用 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/18593588681/59ee96edNe9c274e8.jpg)