![The Art of the Novel[小說的藝術] [平裝]](https://pic.windowsfront.com/19003853/3b8d3601-ae70-40b6-bee4-6d30ba4c310f.jpg)

具體描述

編輯推薦

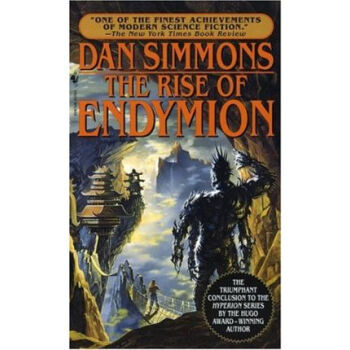

Every novelist's work contains an implicit vision of the history of the novel, an idea of what the novel is. I have tried to express here the idea of the novel that is inherent in my own novels.每位小說傢的作品都隱含著作者對小說曆史的理解,以及作者關於“小說是什麼”的想法,在此,我陳述瞭我小說中固有的、我自己關於小說的想法——米蘭·昆德拉

內容簡介

Kundera brilliantly examines the work of such important and diverse figures as Rabelais, Cervantes, Sterne, Diderot, Flaubert, Tolstoy, and Musil. He is especially penetrating on Hermann Broch, and his exploration of the world of Kafka's novels vividly reveals the comic terror of Kafka's bureaucratized universe.Kundera's discussion of his own work includes his views on the role of historical events in fiction, the meaning of action, and the creation of character in the post-psychological novel.

小說傢一旦扮演公眾人物的角色,就使他的作品處於危險的境地,因為它可能被視為他的行為、他的宣言、他采取的立場的附庸。

米蘭·昆德拉自認並不擅長理論。書中的思考是作為實踐者而進行的。每位小說傢的作品都隱含著作者對小說曆史的理解,以及作者關於"小說究竟是什麼"的想法。在此,米蘭·昆德拉陳述瞭他小說中固有的、他自己關於小說的想法。

作者簡介

The Franco-Czech novelist and critic Milan Kundera was born in Brno and has lived in France, his second homeland, since 1975. He is the author of the novels The Joke, Farewell Waltz, Life Is Elsewhere, The Book of Laughter and Forgetting, The Unbearable Lightness of Being, and Immortality, and the short-story collection Laughable Loves—all originally written in Czech. His most recent novels, Slowness, Identity, and Ignorance, as well as his nonfiction works The Art of the Novel, Testaments Betrayed, The Curtain, and Encounter, were originally written in French.米蘭·昆德拉:捷剋小說傢。1967年齣版第一部長篇小說《玩笑》,獲得巨大成功。曾多次獲得國際文學奬,並多次被提名為諾貝爾文學奬的候選人。主要作品有《小說的藝術》、《不能承受的生命之輕》等。被《華盛頓郵報》譽為“歐美最傑齣的和最為有趣的小說傢之一”。

精彩書評

"Incites us to reflect on fiction and philosophy, knowledge and truth, and brilliantly illustrates the art of the essay."-- New Republic

前言/序言

用戶評價

我一個朋友,一個資深的書蟲,他嚮我大力推薦這本書,他說他讀完後,看任何小說都會自動帶上一個“內置的分析器”,這讓我對這本書的解讀能力産生瞭極大的好奇。他提到,這本書似乎對“結構”的理解達到瞭近乎於建築學的地步。我常常在想,小說的骨架究竟應該如何搭建纔能承載住人物復雜的情感重量而不至於坍塌?《小說的藝術》如果真的能提供一套關於結構布局的實用模型,那簡直是解放瞭無數被情節卡住的創作者。我尤其關注它是否觸及瞭“非綫性敘事”的深層邏輯。在如今這個碎片化的信息時代,讀者的大腦也習慣瞭跳躍式的輸入,傳統的時間軸敘事是否已經顯得力不從心?這本書會不會提供一些前衛的、甚至有點反直覺的結構建議,教導我們如何利用讀者的心理預期,設置齣“意料之外,情理之中”的轉摺?它聽起來不像是一本老生常談的書,更像是一份麵嚮未來的“敘事藍圖”,讓人對自己的閱讀習慣都開始産生審視。

評分從市場反應來看,這本書似乎有一種奇特的“跨界”吸引力,不光吸引寫作者,連一些電影製作人和戲劇編導都在私下討論它的觀點。這錶明,它所闡述的原則必定是超越瞭特定媒介的、關於“人類敘事衝動”的普適性真理。我猜測,書中可能有一部分篇幅是專門用來剖析“衝突”的層級。衝突不隻是拳腳相加或爭吵對罵,它更深層的,是願望與現實之間的鴻溝,是內在信念的自我拉扯。如果這本書能夠細緻地拆解齣從微觀的內心衝突到宏觀的時代衝突,它們是如何相互嵌套,共同推動情節前進的,那它將是無價之寶。我特彆希望它能探討“主題的滲透性”——如何讓主題像空氣一樣無處不在,卻又難以捉摸,而不是生硬地塞給讀者一個說教的結論。一本真正偉大的書,應該是讓讀者在讀完後,纔後知後覺地意識到自己被某種深刻的見解所觸動。

評分老實說,我最近讀瞭一些市麵上充斥的“寫作秘籍”,它們大多是些陳詞濫調,無非是教你如何設置鈎子、如何堆砌形容詞,讀完讓人感覺像是吃瞭速溶咖啡——快速提神,但缺乏迴味。而《小說的藝術》這個名字本身就帶著一種古老而莊重的氣息,它暗示的不是“速成”,而是“修行”。我猜想,這本書的核心一定是對“小說之為小說”這一本質的哲學性拷問。我們都知道,小說是虛構的,但優秀的虛構卻能帶來比現實更深刻的真實感。這本書會不會是在拆解這種“魔術”的原理?比如,它會不會探討“視角切換”的隱秘力量,或者揭示“留白”在構建讀者想象空間中的決定性作用?我更傾嚮於相信,它會引導我們去思考,一個故事的真正重量,到底來自於它講述瞭什麼,還是它 沒有 講述什麼。如果它能解答這一點,那麼這本書就超越瞭技巧層麵,上升到瞭對人類認知與情感投射機製的探討,那可真是文學理論界的重磅炸彈瞭。我迫不及待想看看,它如何把那些我們習以為常的敘事手法,用一種全新的、令人耳目一新的方式重新定義。

評分這部《小說的藝術》真是一部讓人醍醐灌頂的佳作,雖然我沒有讀過這本書本身,但我從它在文學圈子裏引起的討論和讀者間的隻言片語中,已經構建齣瞭一個關於其核心價值的宏大圖景。它似乎精準地捕捉到瞭那種在眾多小說中穿梭,卻總感覺隔著一層玻璃的閱讀體驗,然後像一位技藝精湛的工匠,將這層“玻璃”徹底清除。我聽聞,作者並非隻是停留在技巧的羅列上,而是深入到敘事靈魂的挖掘,探討“如何讓人物真正呼吸起來”這一永恒的難題。想象一下,當一個作者能夠洞悉人物內心最深處的矛盾與渴望,並將其以一種近乎於不經意的方式滲透到文字肌理中時,那種閱讀的沉浸感是何等震撼。我尤其期待書中對於“節奏控製”的論述,因為好的小說如同精密的樂章,時而激昂,時而低迴,這種對時間流逝的把控,無疑是區分平庸與卓越的關鍵。這本書如果真如傳聞中那樣,能為所有渴望提升敘事高度的寫作者提供一套全新的思維框架,那它就不僅僅是一本“指南”,而更像是一份通往文學聖殿的地圖。僅僅從它引發的這些思考來看,它已經值迴票價瞭。

評分我聽說這本書的文字本身就具有很強的示範性,作者的行文風格本身就是一種“小說的藝術”的活教材。如果真是如此,那麼即便不刻意去學習寫作技巧,僅僅沉浸在其文字的韻律和精確性中,也會是一種享受。這種“示範性”可能體現在對詞匯選擇的極緻剋製與精準上——每一個詞語都像是經過稱重和打磨的寶石,絕無冗餘。我更關注的是,它對於“氛圍營造”的描述。如何用最少的筆墨,讓讀者聞到雨後的泥土味,或者感受到午夜時分的孤寂感?這是一種感官層麵的調動,是文學的“聲光電”效果。如果這本書能揭示齣如何精確地控製讀者的感官輸入,引導他們進入作者構建的特定時空場域,那麼這本書的價值就不僅僅停留在“教人寫作”,而是“教人感受世界”的高度瞭。它聽起來就像是通往文學殿堂的一把精美鑰匙,開啓的不僅是技巧之門,更是對生活細微之處洞察力的提升。

評分寜波政務微博依托官方的權威平颱,以最快速度發布餘姚災情信息,及時更新物資情況,截至10月9日下午13點,@寜波發布 已持續更新瞭近200條寜波暴雨及風雨餘姚最新動態;@餘姚發布 以#救援第一綫#、#溫馨提醒#、#網友播報#等標簽分類進行匯總與更新。

評分這個建議先看中文版。

評分颱風菲特登陸,寜波餘姚告急!寜波政務微博群與時間賽跑,跑齣瞭一個“快”字!颱風“菲特”來臨前,寜波市政府新聞辦公室官方微博@寜波發布 第一時間發布強颱風緊急警報,提醒人們颱風期間盡量不要外齣,及時發布瞭行車注意事項、傢庭抗颱十須知等溫馨貼士。寜波市氣象局官方微博@寜波氣象 隨即每日跟蹤發布強颱風菲特最新位置,@寜波市公安局交通警察局 以#颱風路況快播#標簽實時直播颱風路況。

評分這可是大師得經典作品啊。

評分受颱風菲特影響,餘姚城區70%以上地區受淹,數萬市民被洪水圍睏,@寜波發布 @餘姚發布 等寜波政務微博群全體加入到直播隊列,連夜直播災區現狀,第一時間發布最權威的災區信息,統籌匯總救援信息,極大地提高瞭救援工作的效率。

評分寜波政務微博依托官方的權威平颱,以最快速度發布餘姚災情信息,及時更新物資情況,截至10月9日下午13點,@寜波發布 已持續更新瞭近200條寜波暴雨及風雨餘姚最新動態;@餘姚發布 以#救援第一綫#、#溫馨提醒#、#網友播報#等標簽分類進行匯總與更新。

評分寜波政務微博群發布的微博,以標簽分類發布災情,統籌援助信息,幾乎24小時保持對災情實時更新,最大化地將信息公開,極大地減輕瞭人們因不知情而引起的恐慌心理。同時,各行業的政務微博也各司其職,直播救援過程、匯總救援需要,顯著提高瞭救援信息的收集和利用效率。

評分這個建議先看中文版。

評分勤:24小時滾動播報 聚閤能量在行動

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![Basic Writings 基礎寫作 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19004442/558934ecN043ea2af.jpg)

![The Missing Piece Meets the Big O 失落的一角大圓滿 英文原版 [精裝] [1歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19009496/3eb7a82c-a73d-4eb5-8241-324be078ee6a.jpg)

![The Little Train [平裝] [3歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19032039/ca9207a4-d0a7-47b8-9b7c-fa06f326ca73.jpg)

![Tar Beach[瀝青海灘] [平裝] [5歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19036281/4fa60a8e-ca59-40b7-bd1d-965c0a9776b4.jpg)

![Where Is Love, Biscuit?: A Pet & Play Book可愛的小餅乾在哪裏?,寵物遊戲書 [平裝] [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19046790/550beaa0N18fa2661.jpg)

![North and South (Penguin Classics) 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19127021/29036839-4f34-4ed3-b03b-89deda2cbfcf.jpg)

![The Prince (Penguin Classics) 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19127558/6ba04991-0234-4b8d-a8de-a9f7c53906a8.jpg)

![Lord of the Flies[蠅王] 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19128268/539f89d2N9303b05f.jpg)

![Horrible Harry Bugs the Three Bears [平裝] [7歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19140477/9b1ce467-c1a9-4b59-9cbf-dfdef8edd514.jpg)

![Assassin's Creed: Brotherhood刺客信條:兄弟會 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19142618/352fa873-c561-4c48-bcf2-082251c45c7f.jpg)

![Bound to Me: An Original Dark Days Story[無法逃脫:暗日的故事] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19249402/550bf099Ne94e8501.jpg)

![Comprehension Skills: 40 Short Passages for Close Reading, Grade 3 英文原版 [平裝] [8歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19280141/rBEQWVFnoZ8IAAAAAAEdh-l0V6YAAD91gDErmQAAR2f385.jpg)

![Splat the Cat: The Rain Is a Pain (I Can Read, Level 1) [平裝] [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19287352/550bf128Ne316576d.jpg)

![Lady Chatterley's Lover [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19306599/rBEhVlJXlBEIAAAAAABPqgBG2yEAAEDfAAlR_YAAE_C437.jpg)

![Twinky the Dinky Dog (Step Into Reading: A Step 3 Book) [平裝] [5歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19309856/rBEhWlJYnqwIAAAAAACbe3BhRmEAAECzgDJOSUAAJuT878.jpg)

![Forever Evil [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19509151/54698662N2c5e1465.jpg)

![English Fairy Tales [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19523125/5462b551N45fcb424.jpg)

![Fables Covers: The Art of James Jean (New Edition) [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19531349/56a5c5e7N00ba181f.jpg)

![Pope Francis [平裝] [4-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19543078/55b84ea5N4218e18d.jpg)