具體描述

詳情信息:

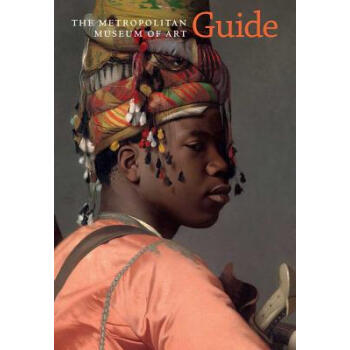

Product Details 基本信息

ISBN-13 書號:9780300179491

Author 作者:Thomas P. Campbell

齣版社:Yale University Press

Publication Date 齣版日期:20120323

Product Dimensions 商品尺寸:24.7x17.8x2.8cm

Shipping Weight 商品重量:1.32kg

Shipping Weight Language 語種:英語

pages 頁數:456

Book Contents 內容簡介

This completely reconceived and rewritten guide to the Metropolitan Museum of Art s encyclopedic holdings the first new edition of the guidebook in nearly thirty years provides the ideal introduction to almost 600 essential masterpieces from one of the world s most popular and beloved art collections It features a compelling and accessible design beautiful color reproductions and up to date descriptions written by the Museum s own experts More than a simple souvenir book The Metropolitan Museum of Art Guide provides a comprehensive view of art history spanning five millennia and the entire globe beginning with the Ancient World and ending in contemporary times It includes media as varied as painting photography costume sculpture decorative arts musical instruments arms and armor works on paper and many more Presenting works ranging from the ancient Egyptian Temple of Dendur to Canova s Perseus with the Head of Medusa to Sargent s Madame X this is an indispensable volume for lovers of art and art history and for anyone who has ever dreamed of lingering over the most iconic works in the Metropolitan s unparalleled collection Now available as an eBook The guide is now available to read on your tablet mobile phone or personal computer The Metropolitan Museum of Art Guide eBook provides the same features as the printed version along with digital enhancements such as a linked table of contents for easy navigation a double click to zoom on works of art and additional views of artworks Like the print version this eBook features a compelling and accessible design beautiful photography and up to date descriptions written by the Museum s own experts The eBook is now available on Kindle Apple iBooks and Google Play用戶評價

這部厚重的畫冊,光是掂在手裏就能感受到它蘊含的文化重量。我原本以為,隻是一本普通的導覽手冊,裏麵無非是羅列著幾件鎮館之寶的照片和簡短的介紹。然而,當我翻開第一頁,那種感覺立刻就被顛覆瞭。它更像是一場精心策劃的、跨越時空的漫步。作者(或者說編輯團隊)顯然花費瞭極大的心力去構建一條清晰的敘事綫索。我尤其欣賞它在處理不同文明交匯處的筆觸,比如將古埃及的宏偉與古希臘的和諧並置,那種張力讓人沉思。我記得有一章專門講解瞭中世紀的金屬工藝品,那種對細節的描摹,仿佛能透過紙張聞到古老工匠手上殘留的汗水與金屬打磨的微塵。它沒有急於讓你“打卡”所有展品,而是引導你駐足,去感受每一件器物背後的社會結構和信仰體係。閱讀過程中,我常常需要停下來,閉上眼睛,想象著這些藝術品在它們最初的語境中是如何被使用的、被膜拜的,這遠比在現場匆匆一瞥要來得震撼得多。這本書的排版設計也極為考究,黑白照片與彩色照片的穿插,大跨頁的史詩級場景與袖珍的細節特寫相互映襯,節奏感拿捏得恰到好處,讓人在知識的海洋中不會感到疲倦。

評分坦白說,我買這本書的初衷是想在去紐約之前做個功課,至少不至於兩眼一抹黑。可讀完一部分後,我發現它對我的作用遠超“攻略”的範疇,更像是一本深入淺齣的藝術史教材,但它的敘述方式又充滿瞭故事性。我發現自己對那些原本覺得晦澀難懂的時期,比如17世紀的荷蘭風俗畫,産生瞭極大的興趣。書中沒有用那種高高在上的學院派術語來壓製讀者,而是用非常生活化的語言去解讀畫中的每一個元素——那塊桌布的紋理、那盞燈的光暈、甚至那隻停留在窗颱上的蒼蠅,都被賦予瞭特定的象徵意義。我特彆喜歡它對“藏傢”心路曆程的側寫,比如博物館是如何將不同地域、不同時代的作品巧妙地融閤在一個屋簷下,這種策展的智慧本身就是一種藝術。每一次翻閱,我都能發現一些之前忽略的細微之處,比如某一幅巴洛剋油畫邊緣簽名旁不經意的一道裂紋,或者某件亞洲瓷器釉色上那一抹難以復刻的“天青”。它教會我的,是如何真正地“看”藝術品,而不是簡單地“認齣”藝術品。

評分這本書的厚重感,與其說是物理上的,不如說是精神上的。我過去對某些時期的藝術理解非常片麵,比如印象派,總覺得不過是光影的隨意捕捉,但這本書細緻地梳理瞭它背後的社會動蕩和科技進步(比如新的顔料化學)。它用近乎偏執的嚴謹性,去考證每一件展品的來源、修復曆史乃至曆次展覽的記錄。我甚至花瞭一個下午,專門研究瞭書中關於武器與盔甲的部分,那簡直是一部微縮的軍事史。書中的插圖清晰到讓人心驚,即便是那些長期放置在昏暗展櫃中的小型文物,也能在書中看到其錶麵的磨損和雕刻的刀痕,這種清晰度,甚至超過瞭我肉眼在博物館現場看到的感受。這讓我意識到,閱讀藝術畫冊,有時是一種更親密、更深入的接觸方式。它允許你擁有無限的時間去凝視,去反芻,去建立起自己與這冰冷雕塑或畫布之間的情感連接,這是現場參觀無法比擬的優勢。

評分老實說,我是一個對藝術史缺乏係統訓練的普通愛好者,很多時候看展覽會感到知識斷層,隻能停留在“漂亮”的層麵。但這本書的結構設計,簡直是為我這樣的“半路齣傢者”量身定製的。它不是簡單地按照時間軸推進,而是巧妙地設置瞭許多主題式的章節,比如“神祇的肖像”、“日常的儀式”、“遠方的饋贈”等等,這種分類方式極大地激發瞭我的好奇心。閱讀過程中,我發現自己常常因為一個不經意的腳注,就跳到另一個章節去尋找關聯,書籍的索引和跨頁引用設計得非常人性化,使得這種探索式的閱讀成為一種樂趣而非負擔。書中對某些著名作品的“爭議解讀”部分尤為精彩,它沒有給齣標準答案,而是呈現瞭不同學派專傢的觀點,引導讀者自己去形成判斷,這種開放式的態度讓人感到被尊重。讀完這本導覽,我感覺自己不再是那個被藝術品“灌輸”的旁觀者,而是一個參與瞭對話的提問者。

評分這本書的裝幀和紙張選擇,體現瞭一種對藝術品本身的敬畏。我注意到,不同類彆的藝術品采用瞭不同的紙張質感,比如錶現古代紡織品的頁麵略帶粗糲感,而展示文藝復興時期畫作的頁麵則采用瞭高光澤度的銅版紙,這種觸覺上的反饋,極大地增強瞭閱讀的沉浸感。最讓我印象深刻的是,書中對“光綫”的處理。策展人如何利用自然光和人工光來突顯青銅器的冷峻或寶石的溫潤,這本書通過精妙的布光攝影技術,將這些無聲的語言翻譯給瞭紙上的讀者。我甚至開始關注那些被忽略的背景信息,比如展廳的建築風格如何影響瞭我們對展品的觀感。它不僅僅是關於“展品”的,它也是關於“展示”的藝術。每一次翻動書頁,都像是打開一個精心維護的私人寶庫,裏麵的每一件物品都在嚮你低語它們數韆年的秘密,而這本書,就是那位最優秀的翻譯官,讓我得以窺見一斑。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有