具体描述

内容简介

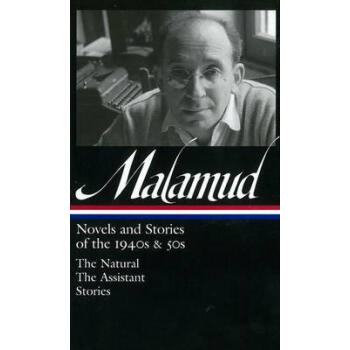

Raised in Brooklyn, the son of Jewish immigrants, and coming of age in Depression-era New York, Bernard Malamud (1914?1986) began his career writing stories of unsparing precision and power, plumbing the depths of an impoverished urban world. His early, naturalistic style evolved into an inventive, often surreal idiom that blurs reality and fantasy. His first novel, The Natural (1952), is a dazzling reimagining of the possibilities of sports fiction, and it remains one of the greatest and most beloved novels about baseball ever written. In the The Assistant (1957), Malamud created a searing drama of guilt and redemption about a struggling grocer?s family and the mysterious drifter who comes to rob, and then to work at, his store, transforming all of their lives in unforeseen ways. Joining these novels are twenty-six short stories, ranging from the early tale ?Armistice,? set in Brooklyn during the troubling weeks of the German invasion of France in 1940, to one of his deepest and most celebrated stories, ?The Magic Barrel,? a deep fable about a rabbinical student and the matchmaker who leads him to an utterly unexpected bride.,A definitive collection of writing by the master American fabulist offers insight into his naturalistic style and depictions of impoverished urban settings with the novels前言/序言

用户评价

最让我震撼的是作者对“道德困境”的处理方式,他从不提供简单的答案或清晰的对错划分。书中的角色们常常被迫在两难的境地中做出选择,而无论他们选择哪条路,似乎都伴随着某种形式的牺牲或妥协。这种处理方式非常现实,它挑战了我们对传统英雄主义和反派的刻板印象。文字的张力很大程度上来自于角色内部的撕裂感,那种“知道不对却不得不为之”的宿命感贯穿始终。我感觉作者对人性的阴暗面有着近乎残酷的诚实,他毫不留情地揭示了恐惧、贪婪以及爱如何在极端压力下扭曲变形。读完合上书本的那一刻,我久久不能平静,脑海中萦绕的不是故事的结局,而是那些人物在灰色地带挣扎的身影,那种挥之不去的沉重感,证明了这是一部真正触及灵魂的作品。

评分这本书的结构设计简直是鬼斧神工,它打破了传统小说的线性叙事框架,采用了多视角的切换,但这种切换并非杂乱无章,反而像是精心编排的交响乐的不同声部,最终汇集成一个复杂而和谐的整体。每一个视角都有其独特的逻辑和缺陷,通过这些碎片化的叙事,作者成功地构建了一个多维度的真实世界,让读者得以从不同角度审视同一个事件的复杂性。关于人与人之间无法真正沟通的主题,在这本书里得到了淋漓尽致的体现——即便角色们共享了同一片天空,他们的内心世界依然是相互隔绝的孤岛。我花了很长时间才完全适应这种叙事方式,但一旦适应,那种沉浸感是无与伦比的,仿佛自己就是那个在不同场景间穿梭的观察者,拼凑着真相的残片。

评分这本书的叙事节奏把握得相当精准,尤其是在处理内心独白和外部事件的平衡上,展现了作者高超的技巧。你能在角色内心深处感受到那种近乎原始的冲动与社会规范之间的拉锯战。它不是那种读起来轻松愉快的作品,需要读者投入相当的注意力和同理心去跟随主人公的思绪起伏。某些段落的语言风格变得异常凝练和富有诗意,仿佛突然从日常的泥泞中抽离出来,触及到某种更宏大、更形而上的主题。我尤其喜欢那种反复出现的象征性意象,它们像暗线一样贯穿始终,每一次重现都会赋予之前的情节新的解读维度。每一次我以为我理解了角色的动机时,作者总能巧妙地抛出一个新的信息点,让你不得不推翻之前的判断,这种智力上的挑战感是阅读这类文学作品的最大乐趣之一。它强迫你不仅仅是“看”故事,而是去“解构”故事。

评分初读之下,我以为这只是一个关于个人命运浮沉的故事,但随着情节的深入,我意识到这更像是一部关于特定时代背景下社会肌理的细密描摹。那些关于生存、阶级固化以及个体在大时代洪流中如何保持自我形态的探讨,非常引人深思。作者的笔触是冷峻的,带着一种近乎纪录片的客观性,但其冷静的外表下却涌动着巨大的情感能量。不同角色的口音和行事风格被塑造得极其鲜明,哪怕只用几句话勾勒,你也能清晰地分辨出谁是漂泊者,谁是守旧者。阅读体验是层层递进的,第一遍可能关注情节,但再读时,你会发现大量的社会评论和哲学思考被巧妙地融入了日常的琐碎之中。这使得作品具有了很高的重读价值,每次都能发现一些初次阅读时遗漏的精彩细节。

评分这部小说读起来,仿佛置身于一个迷宫般的城市,那些错综复杂的小巷和阴暗的角落,每一个转角都可能藏着一个未知的秘密。作者对人性的刻画入木三分,那些小人物的挣扎与渴望,那种在现实的重压下试图抓住一丝希望的无助感,真实得让人心悸。我特别欣赏他对环境氛围的营造,那种潮湿、压抑却又时不时闪烁着微光的场景,仿佛能通过文字触摸到那种特有的气味和温度。情节的推进不是那种高歌猛进的线性叙事,而更像是一张缓缓展开的挂毯,上面绣满了生活的细节和潜藏的冲突。你得放慢脚步,细细品味那些看似不经意的对话和场景设置,因为真正的张力往往就隐藏在这些留白之中。每一个人物都有着自己的“阴影面”,他们不是非黑即白的符号,而是充满了矛盾和复杂性,这使得整个故事的层次感大大增强,让人在阅读过程中不断地去猜测和审视自己的道德观。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Lonely Planet Boston 孤独星球:波士顿 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19546265/56025ed2N567a5e91.jpg)

![BKS Iyengar Yoga The Path to Holistic Health [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19547455/5609e708Ne782fefa.jpg)

![Olympig! [平装] [05--08] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19575972/56eb56deN1923b041.jpg)

![Big Data: Principles and Best Practices of Scala [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19649442/57833875N9109e59d.jpg)

![How to Solve It A New Aspect of Mathematical Me [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19649775/5af94fa7N21c47e29.jpg)

![Own It The Power of Women at Work [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19664684/58f5b1b5N895ce8d6.jpg)

![LSAT Decoded (PrepTests 52-61) Step-by-Step Sol [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19739934/57844d0aNe1bb90a2.jpg)

![Dota 2: The Comic Collection [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19855853/59001470Nb9eaea7a.jpg)