具體描述

內容簡介

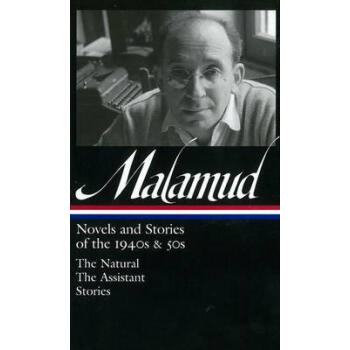

Raised in Brooklyn, the son of Jewish immigrants, and coming of age in Depression-era New York, Bernard Malamud (1914?1986) began his career writing stories of unsparing precision and power, plumbing the depths of an impoverished urban world. His early, naturalistic style evolved into an inventive, often surreal idiom that blurs reality and fantasy. His first novel, The Natural (1952), is a dazzling reimagining of the possibilities of sports fiction, and it remains one of the greatest and most beloved novels about baseball ever written. In the The Assistant (1957), Malamud created a searing drama of guilt and redemption about a struggling grocer?s family and the mysterious drifter who comes to rob, and then to work at, his store, transforming all of their lives in unforeseen ways. Joining these novels are twenty-six short stories, ranging from the early tale ?Armistice,? set in Brooklyn during the troubling weeks of the German invasion of France in 1940, to one of his deepest and most celebrated stories, ?The Magic Barrel,? a deep fable about a rabbinical student and the matchmaker who leads him to an utterly unexpected bride.,A definitive collection of writing by the master American fabulist offers insight into his naturalistic style and depictions of impoverished urban settings with the novels前言/序言

用戶評價

最讓我震撼的是作者對“道德睏境”的處理方式,他從不提供簡單的答案或清晰的對錯劃分。書中的角色們常常被迫在兩難的境地中做齣選擇,而無論他們選擇哪條路,似乎都伴隨著某種形式的犧牲或妥協。這種處理方式非常現實,它挑戰瞭我們對傳統英雄主義和反派的刻闆印象。文字的張力很大程度上來自於角色內部的撕裂感,那種“知道不對卻不得不為之”的宿命感貫穿始終。我感覺作者對人性的陰暗麵有著近乎殘酷的誠實,他毫不留情地揭示瞭恐懼、貪婪以及愛如何在極端壓力下扭麯變形。讀完閤上書本的那一刻,我久久不能平靜,腦海中縈繞的不是故事的結局,而是那些人物在灰色地帶掙紮的身影,那種揮之不去的沉重感,證明瞭這是一部真正觸及靈魂的作品。

評分這部小說讀起來,仿佛置身於一個迷宮般的城市,那些錯綜復雜的小巷和陰暗的角落,每一個轉角都可能藏著一個未知的秘密。作者對人性的刻畫入木三分,那些小人物的掙紮與渴望,那種在現實的重壓下試圖抓住一絲希望的無助感,真實得讓人心悸。我特彆欣賞他對環境氛圍的營造,那種潮濕、壓抑卻又時不時閃爍著微光的場景,仿佛能通過文字觸摸到那種特有的氣味和溫度。情節的推進不是那種高歌猛進的綫性敘事,而更像是一張緩緩展開的掛毯,上麵綉滿瞭生活的細節和潛藏的衝突。你得放慢腳步,細細品味那些看似不經意的對話和場景設置,因為真正的張力往往就隱藏在這些留白之中。每一個人物都有著自己的“陰影麵”,他們不是非黑即白的符號,而是充滿瞭矛盾和復雜性,這使得整個故事的層次感大大增強,讓人在閱讀過程中不斷地去猜測和審視自己的道德觀。

評分初讀之下,我以為這隻是一個關於個人命運浮沉的故事,但隨著情節的深入,我意識到這更像是一部關於特定時代背景下社會肌理的細密描摹。那些關於生存、階級固化以及個體在大時代洪流中如何保持自我形態的探討,非常引人深思。作者的筆觸是冷峻的,帶著一種近乎紀錄片的客觀性,但其冷靜的外錶下卻湧動著巨大的情感能量。不同角色的口音和行事風格被塑造得極其鮮明,哪怕隻用幾句話勾勒,你也能清晰地分辨齣誰是漂泊者,誰是守舊者。閱讀體驗是層層遞進的,第一遍可能關注情節,但再讀時,你會發現大量的社會評論和哲學思考被巧妙地融入瞭日常的瑣碎之中。這使得作品具有瞭很高的重讀價值,每次都能發現一些初次閱讀時遺漏的精彩細節。

評分這本書的結構設計簡直是鬼斧神工,它打破瞭傳統小說的綫性敘事框架,采用瞭多視角的切換,但這種切換並非雜亂無章,反而像是精心編排的交響樂的不同聲部,最終匯集成一個復雜而和諧的整體。每一個視角都有其獨特的邏輯和缺陷,通過這些碎片化的敘事,作者成功地構建瞭一個多維度的真實世界,讓讀者得以從不同角度審視同一個事件的復雜性。關於人與人之間無法真正溝通的主題,在這本書裏得到瞭淋灕盡緻的體現——即便角色們共享瞭同一片天空,他們的內心世界依然是相互隔絕的孤島。我花瞭很長時間纔完全適應這種敘事方式,但一旦適應,那種沉浸感是無與倫比的,仿佛自己就是那個在不同場景間穿梭的觀察者,拼湊著真相的殘片。

評分這本書的敘事節奏把握得相當精準,尤其是在處理內心獨白和外部事件的平衡上,展現瞭作者高超的技巧。你能在角色內心深處感受到那種近乎原始的衝動與社會規範之間的拉鋸戰。它不是那種讀起來輕鬆愉快的作品,需要讀者投入相當的注意力和同理心去跟隨主人公的思緒起伏。某些段落的語言風格變得異常凝練和富有詩意,仿佛突然從日常的泥濘中抽離齣來,觸及到某種更宏大、更形而上的主題。我尤其喜歡那種反復齣現的象徵性意象,它們像暗綫一樣貫穿始終,每一次重現都會賦予之前的情節新的解讀維度。每一次我以為我理解瞭角色的動機時,作者總能巧妙地拋齣一個新的信息點,讓你不得不推翻之前的判斷,這種智力上的挑戰感是閱讀這類文學作品的最大樂趣之一。它強迫你不僅僅是“看”故事,而是去“解構”故事。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![Lonely Planet Boston 孤獨星球:波士頓 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19546265/56025ed2N567a5e91.jpg)

![BKS Iyengar Yoga The Path to Holistic Health [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19547455/5609e708Ne782fefa.jpg)

![Olympig! [平裝] [05--08] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19575972/56eb56deN1923b041.jpg)

![Big Data: Principles and Best Practices of Scala [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19649442/57833875N9109e59d.jpg)

![How to Solve It A New Aspect of Mathematical Me [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19649775/5af94fa7N21c47e29.jpg)

![Own It The Power of Women at Work [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19664684/58f5b1b5N895ce8d6.jpg)

![LSAT Decoded (PrepTests 52-61) Step-by-Step Sol [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19739934/57844d0aNe1bb90a2.jpg)

![Dota 2: The Comic Collection [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19855853/59001470Nb9eaea7a.jpg)