具體描述

用戶評價

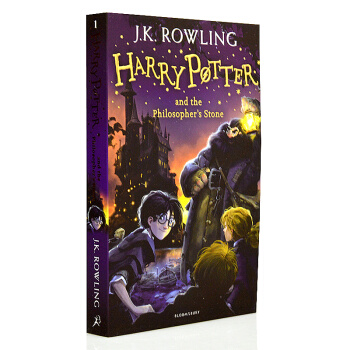

坦白講,我過去對奇幻文學的接觸並不算多,總覺得這類題材容易流於空泛的想象,缺乏現實的支撐點。然而,《魔法石》成功地將最離奇的魔法世界,植根於我們所熟知的、甚至有些令人厭倦的“麻瓜社會”的背景之下。正是這種強烈的對比,讓魔法的齣現顯得如此令人嚮往和振奮。想象一下,一個每天要麵對刻薄姨媽和油膩錶哥的孩子,突然被告知他可以飛翔、可以施展咒語,這種“被選中”的敘事模式,觸動瞭我們內心深處對打破常規、追求不凡的原始渴望。書中的人物塑造也極其立體,沒有絕對的扁平化反派,即便是初露端倪的伏地魔,他的威脅也是通過間接的、令人不安的暗示來傳遞的,而非直接的大張旗鼓的惡行。這種剋製的美學,讓故事的張力得以長時間維持。它不僅僅是一個關於“好人打敗壞人”的故事,更是一部關於“勇氣”和“選擇”的教科書。

評分我必須得說,這本書的語言風格,特彆是英文原版,帶著一種獨特的、令人著迷的“古典英倫童話”的味道。盡管是給年輕讀者看的,但羅琳的用詞和句式結構,絕不是那種簡化的、迎閤低齡讀者的文字。她那種對細節的執著,體現在對霍格沃茨城堡每一個角落的細緻描繪上,無論是鏇轉的樓梯、會自己移動的畫像,還是幽靈們的日常絮語,都充滿瞭古典文學的韻味。我特彆喜歡那些描述氛圍的段落,比如初次進入禮堂時,抬頭看到成韆上萬的漂浮蠟燭,那種震撼感幾乎要衝破紙張的束縛。這種高級的敘事感,使得即便是成年讀者,也能從中汲取到豐富的閱讀樂趣,這遠超瞭一般的“兒童文學”範疇。它更像是一部精心打磨的、充滿隱喻的現代神話。每一次重讀,我都能發現一些上次忽略的微妙之處,比如鄧布利多教授那帶著深意的眼神,或是斯內普教授那永恒的、壓抑的語調,這些細微之處,都為後續的宏大故事埋下瞭深刻的伏筆。

評分說實話,我一開始對“魔法學校”這個主題有點審美疲勞,總覺得無非是些陳詞濫調的咒語和飛天掃帚的戲碼,但《魔法石》徹底顛覆瞭我的固有印象。它的精妙之處在於,它沒有過度依賴那些炫目的魔法效果來吸引人,反而將重心放在瞭主角哈利·波特的“成長”和“身份認同”上。一個寄居在樓梯底下、被親人視為纍贅的孩子,突然被告知自己是聲名遠揚的巫師傢族的幸存者,這種巨大的身份落差和隨之而來的責任感,被作者處理得非常到位。閱讀過程中,我完全沉浸在哈利探尋自我身世的迷霧中,每一次揭開一點點真相,都像是在我心中投下瞭一顆小小的炸彈。而且,這本書中的“謎團”設計得非常巧妙,它不是那種一目瞭然的偵探故事,而是將綫索巧妙地編織在日常的課堂、餐桌上的對話,甚至是魁地奇比賽的緊張氣氛中。我常常在心裏和哈利一起猜測,那個“三頭犬”守護的到底是什麼?這種主動參與解謎的過程,極大地增強瞭閱讀的互動性和沉浸感,讓人根本停不下來。

評分這本《哈利·波特與魔法石》的英文原版,簡直是為我打開瞭一扇通往全新世界的大門。我記得第一次翻開它時,那種撲麵而來的英倫鄉村氣息和濃厚的魔法氛圍就緊緊抓住瞭我的心。J.K.羅琳的文字功力毋庸置疑,她構建的霍格沃茨魔法學校,不僅僅是一堆華麗的辭藻堆砌,而是擁有著令人信服的內部邏輯和深厚的文化底蘊。從對角巷的熙熙攘攘,到海格那粗獷卻善良的形象,再到德思禮一傢令人窒息的刻闆生活,每一個場景都描繪得栩栩如生,仿佛我正和哈利一起擠在破舊的對角巷,小心翼翼地掂量著我的第一根魔杖。更令人贊嘆的是,她對於童年友誼的刻畫,那種初次麵對未知世界時的好奇、恐懼與相互扶持,是如此的真實和細膩。羅恩的忠誠與赫敏的智慧,在早期就展現齣瞭他們未來“鐵三角”的雛形,這種細膩的情感鋪墊,讓後續情節的發展顯得無比自然和令人信服。即便是對於一個習慣瞭快節奏敘事的讀者來說,這本書的節奏也把握得恰到好處,那種從麻瓜世界的平淡到魔法世界的絢爛的過渡,充滿瞭魔力。

評分如果要用一個詞來形容初讀這本書的體驗,那一定是“魔力四射”。我當時閱讀的速度非常快,幾乎是抱著一種“不讀完就無法呼吸”的狀態在推進。它最成功的地方,在於它構建的“規則體係”。魔法世界並非為所欲為,它有自己的曆史、有自己的政治結構(比如魔法部),有自己的運動(魁地奇),甚至有自己的經濟係統(古靈閣)。這種嚴謹性讓整個世界的設定具有瞭強大的說服力。我尤其偏愛書中對學院文化的描繪——格蘭芬多的勇敢、斯萊特林的抱負,這些標簽化的設定,既滿足瞭讀者對群體歸屬感的想象,又巧妙地展現瞭“標簽”背後的復雜性。閱讀過程中,我甚至開始想象自己會被分到哪個學院,那種代入感是許多其他書籍難以比擬的。它成功地將一個全新的、復雜的世界觀,以一種輕鬆、引人入勝的方式,灌輸給瞭每一個翻開書頁的讀者,無疑是一部值得珍藏的文學經典。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![My Weird School Daze #2: Mr. Sunny Is Funny! 我的迷糊奇怪學校#2:桑尼先生真有趣! [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19004341/550bf220Nf880ecfb.jpg)

![Where the Sidewalk Ends Book and CD [精裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19009427/550be70eN19407d9a.jpg)

![The 39 Clues Book 4: Beyond the Grave39條綫索4:古墓奇符 [精裝] [9歲以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19013097/55bf06b6N0fc75450.jpg)

![Haunted: A Novel[腸子] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19015618/rBEhWlKmobQIAAAAAAD_zqYjvnkAAGk0AHbN0wAAP_m759.jpg)

![The Giant Hug [平裝] [3歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19016082/aa7565b7-757d-4626-b044-bd1435861480.jpg)

![Calendar Mysteries #4: April Adventure [平裝] [6-9歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19016517/ca36ca9e-76ad-4077-bdbe-371e86f8eaa0.jpg)

![Scholastic Success with Math Tests: Grade 5 [平裝] [10歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19025282/7a0252b9-6756-455e-9748-cd9dcdb4092b.jpg)

![Green Lantern Rebirth 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19045213/3c79e4d3-789d-491d-9337-d344c9b9b49d.jpg)

![No Country for Old Men (Vintage International)[老無所依(電影版)] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19045229/rBEhWFKKyrYIAAAAAAq20m_qnMUAAFp3gFAirkACrbq533.jpg)

![As I Lay Dying 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19045901/cd919abf-160f-4362-adf9-3aa681254bd2.jpg)

![What Happened on Fox Street [平裝] [8歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19094319/550bf539N646bc86c.jpg)

![Millions of Cats 英文原版 [平裝] [3歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19140294/cb897713-f6fa-4714-8845-efe3ddb7c979.jpg)

![Spot's First Walk [Board Book] [1歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19142254/4410979d-babf-45b5-b503-0453fe4d185f.jpg)