具体描述

用户评价

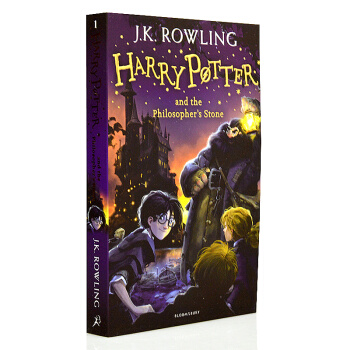

说实话,我一开始对“魔法学校”这个主题有点审美疲劳,总觉得无非是些陈词滥调的咒语和飞天扫帚的戏码,但《魔法石》彻底颠覆了我的固有印象。它的精妙之处在于,它没有过度依赖那些炫目的魔法效果来吸引人,反而将重心放在了主角哈利·波特的“成长”和“身份认同”上。一个寄居在楼梯底下、被亲人视为累赘的孩子,突然被告知自己是声名远扬的巫师家族的幸存者,这种巨大的身份落差和随之而来的责任感,被作者处理得非常到位。阅读过程中,我完全沉浸在哈利探寻自我身世的迷雾中,每一次揭开一点点真相,都像是在我心中投下了一颗小小的炸弹。而且,这本书中的“谜团”设计得非常巧妙,它不是那种一目了然的侦探故事,而是将线索巧妙地编织在日常的课堂、餐桌上的对话,甚至是魁地奇比赛的紧张气氛中。我常常在心里和哈利一起猜测,那个“三头犬”守护的到底是什么?这种主动参与解谜的过程,极大地增强了阅读的互动性和沉浸感,让人根本停不下来。

评分如果要用一个词来形容初读这本书的体验,那一定是“魔力四射”。我当时阅读的速度非常快,几乎是抱着一种“不读完就无法呼吸”的状态在推进。它最成功的地方,在于它构建的“规则体系”。魔法世界并非为所欲为,它有自己的历史、有自己的政治结构(比如魔法部),有自己的运动(魁地奇),甚至有自己的经济系统(古灵阁)。这种严谨性让整个世界的设定具有了强大的说服力。我尤其偏爱书中对学院文化的描绘——格兰芬多的勇敢、斯莱特林的抱负,这些标签化的设定,既满足了读者对群体归属感的想象,又巧妙地展现了“标签”背后的复杂性。阅读过程中,我甚至开始想象自己会被分到哪个学院,那种代入感是许多其他书籍难以比拟的。它成功地将一个全新的、复杂的世界观,以一种轻松、引人入胜的方式,灌输给了每一个翻开书页的读者,无疑是一部值得珍藏的文学经典。

评分我必须得说,这本书的语言风格,特别是英文原版,带着一种独特的、令人着迷的“古典英伦童话”的味道。尽管是给年轻读者看的,但罗琳的用词和句式结构,绝不是那种简化的、迎合低龄读者的文字。她那种对细节的执着,体现在对霍格沃茨城堡每一个角落的细致描绘上,无论是旋转的楼梯、会自己移动的画像,还是幽灵们的日常絮语,都充满了古典文学的韵味。我特别喜欢那些描述氛围的段落,比如初次进入礼堂时,抬头看到成千上万的漂浮蜡烛,那种震撼感几乎要冲破纸张的束缚。这种高级的叙事感,使得即便是成年读者,也能从中汲取到丰富的阅读乐趣,这远超了一般的“儿童文学”范畴。它更像是一部精心打磨的、充满隐喻的现代神话。每一次重读,我都能发现一些上次忽略的微妙之处,比如邓布利多教授那带着深意的眼神,或是斯内普教授那永恒的、压抑的语调,这些细微之处,都为后续的宏大故事埋下了深刻的伏笔。

评分坦白讲,我过去对奇幻文学的接触并不算多,总觉得这类题材容易流于空泛的想象,缺乏现实的支撑点。然而,《魔法石》成功地将最离奇的魔法世界,植根于我们所熟知的、甚至有些令人厌倦的“麻瓜社会”的背景之下。正是这种强烈的对比,让魔法的出现显得如此令人向往和振奋。想象一下,一个每天要面对刻薄姨妈和油腻表哥的孩子,突然被告知他可以飞翔、可以施展咒语,这种“被选中”的叙事模式,触动了我们内心深处对打破常规、追求不凡的原始渴望。书中的人物塑造也极其立体,没有绝对的扁平化反派,即便是初露端倪的伏地魔,他的威胁也是通过间接的、令人不安的暗示来传递的,而非直接的大张旗鼓的恶行。这种克制的美学,让故事的张力得以长时间维持。它不仅仅是一个关于“好人打败坏人”的故事,更是一部关于“勇气”和“选择”的教科书。

评分这本《哈利·波特与魔法石》的英文原版,简直是为我打开了一扇通往全新世界的大门。我记得第一次翻开它时,那种扑面而来的英伦乡村气息和浓厚的魔法氛围就紧紧抓住了我的心。J.K.罗琳的文字功力毋庸置疑,她构建的霍格沃茨魔法学校,不仅仅是一堆华丽的辞藻堆砌,而是拥有着令人信服的内部逻辑和深厚的文化底蕴。从对角巷的熙熙攘攘,到海格那粗犷却善良的形象,再到德思礼一家令人窒息的刻板生活,每一个场景都描绘得栩栩如生,仿佛我正和哈利一起挤在破旧的对角巷,小心翼翼地掂量着我的第一根魔杖。更令人赞叹的是,她对于童年友谊的刻画,那种初次面对未知世界时的好奇、恐惧与相互扶持,是如此的真实和细腻。罗恩的忠诚与赫敏的智慧,在早期就展现出了他们未来“铁三角”的雏形,这种细腻的情感铺垫,让后续情节的发展显得无比自然和令人信服。即便是对于一个习惯了快节奏叙事的读者来说,这本书的节奏也把握得恰到好处,那种从麻瓜世界的平淡到魔法世界的绚烂的过渡,充满了魔力。

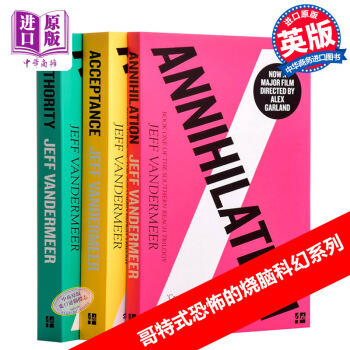

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![My Weird School Daze #2: Mr. Sunny Is Funny! 我的迷糊奇怪学校#2:桑尼先生真有趣! [平装] [6岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19004341/550bf220Nf880ecfb.jpg)

![Where the Sidewalk Ends Book and CD [精装] [6岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19009427/550be70eN19407d9a.jpg)

![The 39 Clues Book 4: Beyond the Grave39条线索4:古墓奇符 [精装] [9岁以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19013097/55bf06b6N0fc75450.jpg)

![Haunted: A Novel[肠子] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19015618/rBEhWlKmobQIAAAAAAD_zqYjvnkAAGk0AHbN0wAAP_m759.jpg)

![The Giant Hug [平装] [3岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19016082/aa7565b7-757d-4626-b044-bd1435861480.jpg)

![Calendar Mysteries #4: April Adventure [平装] [6-9岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19016517/ca36ca9e-76ad-4077-bdbe-371e86f8eaa0.jpg)

![Scholastic Success with Math Tests: Grade 5 [平装] [10岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19025282/7a0252b9-6756-455e-9748-cd9dcdb4092b.jpg)

![Green Lantern Rebirth 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19045213/3c79e4d3-789d-491d-9337-d344c9b9b49d.jpg)

![No Country for Old Men (Vintage International)[老无所依(电影版)] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19045229/rBEhWFKKyrYIAAAAAAq20m_qnMUAAFp3gFAirkACrbq533.jpg)

![As I Lay Dying 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19045901/cd919abf-160f-4362-adf9-3aa681254bd2.jpg)

![What Happened on Fox Street [平装] [8岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19094319/550bf539N646bc86c.jpg)

![Millions of Cats 英文原版 [平装] [3岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19140294/cb897713-f6fa-4714-8845-efe3ddb7c979.jpg)

![Spot's First Walk [Board Book] [1岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19142254/4410979d-babf-45b5-b503-0453fe4d185f.jpg)