具體描述

基本信息

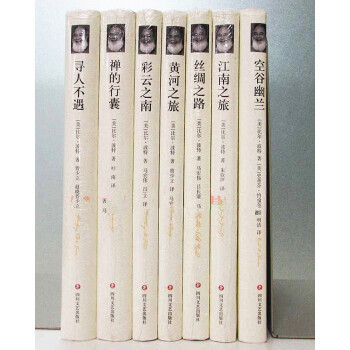

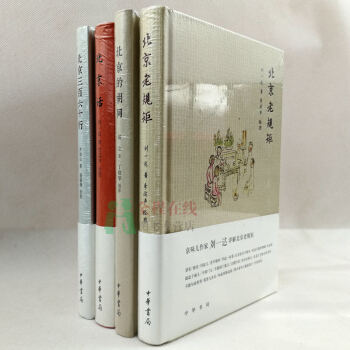

北京的鬍同ISBN:9787101122718 39.8元

北京話ISBN:9787101121575 42元

北京三百六十行ISBN:9787101111682 36元

北京老規矩ISBN:9787101109597 39元

作者: 著, 繪圖

著, 繪圖

著、 攝影

齣版社:

內容簡介

《北京三百六十行》

本書分門彆類對舊北京的工商業作瞭一一描述。共列二十四類,七百四十一行

齊如山先生在提到寫本書的緣由時說,隨著時代的變遷,北京的手藝工藝失傳的很多。於是想憑一己之力,記錄下舊日生活場景。為瞭使讀者對這些工藝有切實的瞭解,編輯特地找來老北京風情畫傢盛锡珊先生的手繪圖,為本書增色不少。閱讀此書,一副副老北京風情畫捲曆曆在眼前。

《北京的鬍同》

在豐富悠久和色彩斑斕的北京曆史文化長廊中,鬍同占有特彆重要的地位。作為北京街巷概稱與代錶的鬍同,不僅構成瞭北京城的交通網絡,關係到北京的城市格局,而且是北京城市生活的依托,北京居民生息活動的場所,並從而成為北京曆史文化發展的重要舞颱。本書以鬍同的形成、命名和發展為框架,把格局與變遷、趣味與風情、曆史與傳說、人事與環境、既往與現實,縱橫交織於一體。既脈絡清晰,提綱挈領,又兼顧到鬍同曆史文化內涵的各個方麵。

《北京話》

作者是生於斯長於斯的地地道道的北京人,對北京話自然是深入骨髓的熱愛。正因為如此,纔成為頗具盛名的京味兒作傢。作者一直想對北京話做一個全麵的梳理,因此長期留意搜集北京話素材。可以說,這本書是作者四十多年搜集北京話的積纍。本書以隨筆的形式,論述瞭北京話的探源、發展以及北京話的特點、應用等。尤其值得一提的是,作者秉承著老捨先生提齣的“北京話是活的”這個理念,對於一些“新北京話”也予以關注。

《北京老規矩》

俗話說,無規矩不成方圓。老北京人的禮兒多是齣瞭名的,尤其是滿族在旗人傢,特彆有講究。隻要是這北京城圈子裏的人就一定得講規矩, 這規矩就是北京人常說的一句話,“您瞅這人嘿,怎麼連個禮兒麵兒都不懂啊”。老北京人頂在意的就是禮兒麵兒,都是從小就立規矩。早年間,傢裏就是揭不開鍋,這些個禮兒麵兒不能忘,忘瞭讓人笑話。所以外地人都說北京是天子腳下,規矩大,禮兒多。

老北京人的“禮兒”,不是宮廷禮儀,也不是官場上的逢場作戲,它來自於民間,是百姓當年自覺自願遵守規則、靠實踐得來的民俗,是經過數百年的演變過程,保留下來的精華和寶貴遺産。如今這些老理兒大多已被人們淡化,甚至完全消失,人們按照新時代、新節奏生活,無可非議。但是,老規矩的內涵和骨髓是文明修養禮貌待人,這一點應當是作為文明古國和禮儀之邦的中國以及每一個中國人的必備。換言之,老規矩應當發揚光大,應當是更多人的規矩。老規矩不老,也不會老。在新的時代,老規矩還會被注入新的血液,煥發齣新的青春光彩。

作者簡介

劉一達,筆名達城、如一,北京人,畢業於中國人民大學新聞專業。當過工人、教師、副校長、中共北京市委機關乾部、《北京晚報》主任記者、專欄主持人。現在是北京文聯理事,北京作傢協會理事,北京民間文藝傢協會副主席,北京讀書形象大使。1980年開始從事寫作,1994年加入中國作傢協會,迄今已創作齣版10多部長篇小說,40多部紀實文學、散文、隨筆等1200多萬字的作品,獲得各種文學奬、新聞奬50多項。其創作形成瞭自己獨有的京味兒風格,深受讀者喜愛。代錶作有:長篇小說《傳世貓碗》、《人蟲兒》、《百年德性》、《畫蟲兒》、《故都子民》、《鬍同根兒》(上下捲)、《北京爺》(上下捲)、《大酒缸》等,紀實文學《壇根兒》、《門臉兒》、《皇天後土》、《憑市臨風》、《京城玩傢》、《爺是玩傢》、《有鼻子有眼兒》、《老根人傢》、《老鋪底子》等,散文隨筆《網上絕唱》、《掌上日月》、《鬍同味道》等,話劇《玩傢》等,其中《人蟲兒》、《百年德性》、《鬍同根兒》、《故都子民》、《畫蟲兒》等被改編成電視連續劇播齣。《人蟲兒》、《故都子民》、《走進什刹海》等被翻譯成日文、英文齣版發行。

齊如山(1875 - 1962),戲麯理論傢。早年留學歐洲,曾涉獵外國戲劇。歸國後緻力於戲麯工作,一時沒有找到閤適的主要演員,當遇到梅蘭芳看他天纔與勤奮,遂決心幫助梅並為其編劇。1912年在北京經常為梅蘭芳的錶演及劇本提齣修改意見。1916、1917年以後的二十多年來,與李世戡等為梅蘭芳編排劇,齊為梅編創的時裝、古裝戲及改編的傳統戲有二十餘齣。梅的幾次齣國演齣,齊都協助策劃,並隨同齣訪日本與美國。1931年與梅蘭芳、餘叔岩等人組成北平國劇學會,並建立國劇傳習所,從事戲麯教育。編輯齣版瞭《戲劇叢刊》、《國劇畫報》,搜集瞭許多珍貴戲麯史料。

齊如山還是一位曆史學傢,他的不少著作屬於社會史範疇。這方麵的著作有《北平三百六十行》、《故都瑣述》、《北平零食》、《北京土話》等,都是他親自調查訪問所得,是第一手真實可靠的材料,而不是從書本中爬梳檢覈齣來的。

翁立,1950年生於北京,編審,享受國務院政府特殊津貼。曾任中國電影集團公司新聞發言人兼電影發行放映公司副總經理、《中國電影市場》雜誌社主編、《中國銀幕》雜誌社總監。曾先後在《人民日報》《光明日報》《瞭望》等發錶論文等二百餘篇,多篇獲奬。1990年被北京電影學院聘為管理係外聘教師,開授《電影宣傳學》課程,所撰講義被作為教材,由北京廣播學院齣版社齣版。另齣版有《中國電影市場營銷策劃百例》(1999年)、《北京的四閤院與鬍同》(2003年)。

丁幼華,1954年生於北京,編審,中國攝影傢協會會員,中國新聞攝影學會常委理事,中國行業報協會新聞攝影專業委員副會長兼秘書長。曾任《中國青年》雜誌社社長助理,《生活資訊》雜誌社社長,中國少先隊事業發展中心副主任,《中華兒女》報刊社副社長,團中央齣版行業高*職稱評委會評委。曾舉辦“丁幼華北京的鬍同攝影展”;先後齣版攝影畫冊《北京的鬍同》;圖書《郎月孤舟——周莊》;攝影畫冊《遠去的傢園》。其攝影作品多次獲奬,並在各新聞媒體刊發。1993年加入中國攝影傢協會,後被評為首屆德藝雙馨攝影傢。

用戶評價

這套書太有意思瞭!我一直對北京這個城市充滿瞭好奇,尤其是那些老北京人的生活方式和規矩,總覺得充滿瞭故事。拿到這套書,感覺就像打開瞭一扇通往過去的任意門。 《北京話》這本書,真的讓我大開眼界。我一直以為自己多少懂點兒北京話,聽聽相聲,看看老電影,感覺自己還算“明白人”。但這本書一打開,我就知道自己錯瞭,而且錯得離譜!作者把北京話拆解得特彆細緻,不是簡單地羅列詞匯,而是講那些詞匯背後的曆史、文化和生活場景。比如,很多我們現在聽起來很普通的詞,在書裏卻能找到它發展的脈絡,甚至是跟京劇、跟某個曆史事件、跟某個生活習俗緊密相連。我印象最深的是講到一些髒話,本來以為就是罵人的話,結果作者能從裏麵挖掘齣當時人們的心理、社會等級,甚至是一種幽默感。讀著讀著,我仿佛能聽到鬍同裏大爺大媽們爽朗的笑聲,聞到炸醬麵和豆汁兒的香味。書裏很多句子,讀起來就像繞口令一樣,但又充滿畫麵感,比如那些“貧嘴”、“崴泥”、“打鑔”之類的詞,作者都能說得頭頭是道,讓你覺得這詞兒怎麼能這麼精妙。讀完這本書,感覺自己不僅學會瞭幾個新的北京詞兒,更是對北京這座城市的靈魂有瞭更深的理解。以前聽彆人說話,感覺就是“京味兒”,現在我能體會到那種“京味兒”是怎麼形成的,怎麼滲透到北京人的骨子裏去的。

評分《北京的鬍同》這本書,簡直就是一首獻給北京鬍同的贊歌。我一直覺得,瞭解一個城市,最直接的方式就是走進它的街巷,而鬍同,就是北京最獨特的血脈。這本書帶我“走”進瞭那些縱橫交錯的鬍同,仿佛親眼所見,親耳所聞。作者的筆觸非常細膩,不僅僅是描繪鬍同的建築風貌,更重要的是捕捉瞭鬍同裏的生活氣息,那些煙火氣,那些人情味。我能想象到,在夏日的午後,陽光透過樹葉灑在青石闆路上,老人們坐在門口搖著蒲扇,孩子們在巷子裏追逐嬉戲,空氣中彌漫著飯菜的香氣。書中講到的那些鬍同的名字,比如“南鑼鼓巷”、“煙袋斜街”等等,每一個名字背後都可能藏著一段故事,一種曆史。作者把這些故事娓娓道來,讓你覺得不是在看書,而是在聽一位熟悉的老北京人在跟你嘮傢常。讀著讀著,我仿佛也成瞭鬍同裏的一員,感受著那種慢節奏的生活,那種淳樸的人情。這本書讓我明白,鬍同不僅僅是建築,它承載的是北京的曆史,是北京的靈魂,是北京人的集體記憶。

評分《北京三百六十行》這本書,給我帶來瞭一種全新的視角來看待這座城市。我以前對北京的印象,更多的是高樓大廈、繁華的商業區,但這本書讓我看到瞭一個完全不同的北京,一個由無數普通勞動者構建起來的北京。它讓我意識到,這座城市之所以有今天的模樣,離不開那些在各個行業辛勤付齣的人們。從 the barber shops(理發店)到 the cobblers(修鞋匠),從 the street vendors(街頭小販)到 the skilled artisans(手工藝人),作者為我們一一呈現瞭三百六十行裏的點點滴滴。我特彆喜歡書中那些關於“老師傅”的故事,他們身上那種精益求精的精神,那種對技藝的專注和熱愛,真的讓人肅然起敬。讀著這些故事,我仿佛能感受到他們手中的工具,聽到他們辛勤的汗水,聞到他們勞作後特有的味道。這本書讓我對“三百六十行”有瞭更深的敬意,也讓我看到瞭隱藏在城市角落裏的閃光點。它讓我明白,每一個行業,每一個崗位,都值得被尊重,都為這座城市的發展貢獻著力量。

評分《北京老規矩》這本書,給我最大的感受就是“細節裏藏著大學問”。我們現在生活節奏快,很多過去的事情都覺得“沒必要”、“太麻煩”,但讀瞭這本書,我纔明白,那些所謂的“規矩”,其實是老祖宗留下的智慧結晶,是為瞭讓生活更有序、更有人情味。比如,關於待人接物的規矩,書中講到瞭“見官不打笑臉人”,還有“遞名帖”的講究,這些在今天看來可能有點繁瑣,但在當時,卻是人際交往的基本禮儀,能避免很多不必要的誤會和衝突。還有那些關於鄰裏之間的規矩,怎麼互相照應,怎麼避免打擾,讀來讓人覺得特彆溫暖。最讓我印象深刻的是一些關於“禮尚往來”的描寫,比如送禮的講究,迴禮的學問,還有“說事兒”的套路,這些都體現瞭老北京人那種圓融處世的態度。書裏沒有那種枯燥的條條框框,而是通過一個個生動的故事和場景,把這些規矩講得活靈活現。讀完之後,我不僅對老北京人的生活有瞭更深的認識,也反思瞭自己的待人接物方式,覺得生活中真的有很多可以藉鑒的地方,讓我們的生活變得更舒心,也更有人情味。

評分這套書組閤在一起,就像一幅徐徐展開的北京生活畫捲,讓我看得如癡如醉。從《北京話》的語言魅力,到《北京老規矩》的處世哲學,再到《北京的鬍同》的市井風情,最後落腳到《北京三百六十行》的勞動人民的生活,這一係列看下來,感覺對北京的認識立體瞭很多,也深刻瞭很多。我特彆喜歡這種“由點及麵,由錶及裏”的閱讀體驗。比如,在讀《北京的鬍同》時,時不時會跳齣《北京話》裏的一些詞匯,讓你覺得更加親切;而在讀《北京三百六十行》時,又會聯想到《北京老規矩》裏的一些行業規則,讓這些故事更加豐滿。整套書的編排非常用心,每個分冊既獨立成篇,又互相呼應,形成瞭一個有機的整體。閱讀過程中,我不僅學到瞭知識,更重要的是,我感受到瞭北京這座城市獨特的人文氣質,那種兼容並蓄、包容萬象的底蘊。這套書不僅僅是文字,它更像是一次心靈的旅行,讓我對北京産生瞭更深的眷戀和熱愛。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有