具体描述

美国原装进口。美国加州非常著名的教材出版社,自1979年以来,便一直致力于提供教育者实用、创意及吸引人的幼儿教育产品,支援与丰富教学课程。

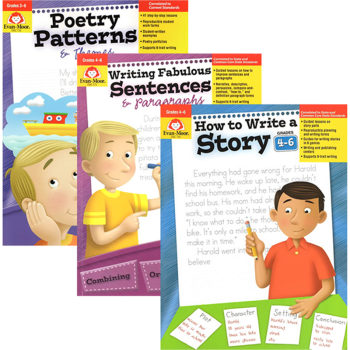

3册目录: Poetry Patterns & Themes How to Write a Story Grades 4-6 Writing Fabulous Sentences & Paragraphs

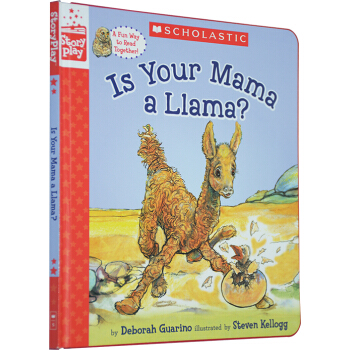

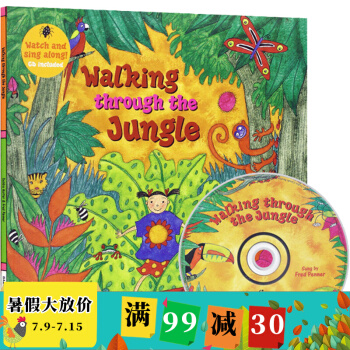

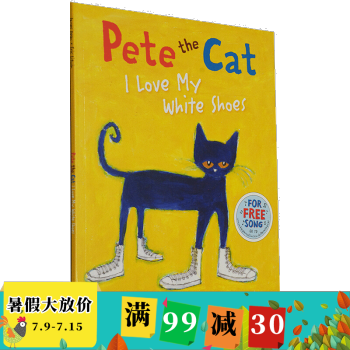

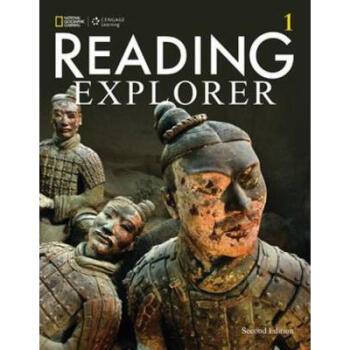

封面图:

内页图:

用户评价

从教学法革新的角度来看,这本书的处理方式显得极其现代和务实。它没有停留在传统的“主谓宾”语法结构的机械操练上,而是将写作视为一种沟通与影响他人的行为艺术。书中关于“华丽句子”的讲解部分,尤其令人眼前一亮。它不是罗列那些晦涩难懂的修辞学名词,而是将复杂的语言技巧拆解成一个个可操作的“建筑模块”。比如,如何通过精准的动词选择来增强画面的冲击力,或者如何利用副词和形容词的层级递进,来构建情绪的爆发点。更具实效性的是,它提供了大量的“对比案例”——同样一个简单的想法,展示了平铺直叙的版本和经过精心雕琢的版本之间的巨大反差,这种直观的“Before & After”对比,比任何理论说教都来得有力量。这种实践导向的教学设计,让高年级的学生能够清晰地看到,投入时间打磨语言可以带来多么显著的“回报”,从而建立了内在的学习驱动力,而非仅仅为了完成作业。

评分我尤其想强调的是这本书在结构化思维训练上的贡献。许多同类教材侧重于“灵感激发”,却往往忽略了优秀故事或诗歌背后严谨的骨架支撑。而这本教材似乎更加注重“系统构建”。它将一个完整的故事流程——从冲突的建立、高潮的酝酿到最终的解决——进行模块化的拆解,并为每一个模块提供了“功能性描述”。例如,它会解释“介绍角色”的真正功能不是告知姓名年龄,而是要在第一段内植入一个“悬念点”或“性格锚点”。这种功能导向的教学方法,让学生不再盲目地堆砌情节,而是学会带着明确的“目的”去写作每一个段落。当学生理解了不同叙事部件的“职责”后,他们便能更自信地去尝试重组和创新。这种对写作“幕后机制”的揭示,使得“灵感”不再是飘忽不定的东西,而是可以被有效管理的创作资源,极大地提升了学生作品的整体完成度和说服力。

评分我特别欣赏这套教材在引导思维发散性方面所下的苦功。它似乎深谙“授人以渔”的道理,而不是简单地提供标准答案或固定的模板。在处理“模式”与“主题”的交叉点时,作者巧妙地设计了一系列开放性的情境导入,这些情境往往取材于孩子们日常生活中容易接触到,但却鲜少被深入剖析的瞬间——比如,一次突如其来的停电、一次在公园里观察到的陌生人行为,或者是一次家庭内部的微小冲突。通过对这些“微观叙事”的捕捉,教材引导学生去思考:同样的情景,如果换一个视角来叙述,故事的基调会发生怎样的转变?是恐惧?是幽默?还是感悟?这种训练极大地拓展了他们对叙事框架的理解,让他们明白结构并非僵硬的骨架,而是可以根据想要表达的情感重量进行灵活塑形的工具。它鼓励孩子去质疑既定的“正确写法”,转而探索“最适合我的表达方式”,这种对个体声音的尊重和激发,是培养真正具有创造力的写作者的关键所在。

评分这本书在针对小学高年级这个特殊年龄段进行内容筛选时,展现出了高超的平衡艺术。一方面,它保证了练习内容的深度和挑战性,足以让那些已经具备一定基础的孩子感到被满足和推动;另一方面,它又通过活泼的语言和贴近生活的例子,有效地避免了让初学者感到望而生畏。例如,在处理“诗歌模式”的单元时,它没有一上来就要求学生创作十四行诗或格律诗,而是从观察自然界中的重复性(如潮汐、四季更替)入手,引导他们体会韵律和节奏的自然之美。这种循序渐进、从宏观到微观的过渡设计,让学习过程显得水到渠成。它成功地跨越了“我想写”和“我能写好”之间的巨大鸿沟,提供了一座坚实而平缓的桥梁。它让学生意识到,写作的难度并不在于“能否生出文字”,而在于“如何将思想编织得既有逻辑又有美感”,这种认知上的提升,比学会几个技巧更为宝贵。

评分这部作品的装帧设计和印刷质量确实让人眼前一亮,封面采用了相当耐看且具有亲和力的配色方案,那种饱和度适中的蓝色调与封面上简洁的标题字体形成了良好的视觉对比。内页的纸张选择也颇为讲究,触感温润,即便是长时间阅读或反复涂写,也不会有廉价的粗糙感,这对于一本强调动手操作和练习的教材来说,无疑是加分项。装订部分也十分扎实,书脊的处理既保证了平摊时的舒适度,也使得书籍在频繁翻阅后不易松散。更值得称道的是,排版布局上的用心程度。它没有采用那种密密麻麻的文字堆砌,而是大量留白,使得每一个练习模块之间的呼吸感很强,阅读起来丝毫不会感到压抑。图文的搭配也十分巧妙,插图虽然是辅助性的,但其风格与整体的教育基调高度契合,既生动又不失严谨,有效地引导着小读者进入学习情境。这种对实体书质感的重视,本身就传达了一种对知识载体的尊重,让使用者在拿起书本的那一刻,就对接下来的学习内容抱持着一份期待与敬意。整体来看,它在视觉和触觉上都提供了远超一般教辅材料的优质体验,为学习过程奠定了极佳的物质基础。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]中英双语 米其林指南 台北 2018 MICHELIN Guide Taipei pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26461357934/5ab315e3N8bb3b503.jpg)

![英文原版Reading Adventures Cars level 1 迪士尼系列套装 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27853058186/5aebc4bfN4eeb5b6f.jpg)

![An Angel for Solomon Singer [平装] [3-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19012787/8a1a383f-f321-4f6c-8d40-6c231643d6ad.jpg)

![Childhood's End [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19018044/302aed97-2005-4304-8853-e230f94163a6.jpg)

![Hidden Order[隐秩序] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19021313/550bea69N1801402b.jpg)

![The Lightning Thief神火之盗 [精装] [10-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19030273/b1680a56-9b68-4849-b662-344e9a3450b9.jpg)

![Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook: Classic Bistro Cooking [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19031125/5a13a056-9856-43fb-b520-705d3e6c36ff.jpg)

![The Black Stallion [平装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19036461/2dffbd35-396a-4e21-8c5a-01a007182793.jpg)