具体描述

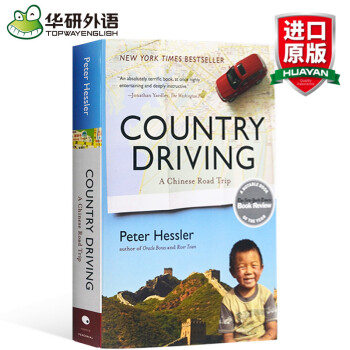

书名:Country Driving寻路中国:从乡村到工厂的自驾之旅

作者:Peter Hessler彼得·海斯勒(何伟)

出版社名称:Harper Perennial

出版时间:2011

语种:英文

ISBN:9780061804106

商品尺寸:13.5 x 2.6 x 20.3 cm

包装:平装

页数:448

★《纽约客》、《国家地理杂志》记者、旅行文学作家彼得·海斯勒力作

★从乡村到城市、从农民工到企业家,追寻现代中国、讲述老百姓自己的故事

★“奇里雅玛环太平洋图书奖”“《时代周刊》年度亚洲图书”

★“中国纪实三部曲”系列终篇、书店中国社科类图书

Country Driving《寻路中国》是《纽约客》专栏作家海斯勒的中国纪实三部曲之尾曲。《江城》讲的是地理,以地为中心;《甲骨》讲的是历史,以时为中心。《寻路中国》探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究的是中国的核心课题,但它不是通过解读的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析,它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变化的实质。

One of The Economist's Best Books of the Year

From the bestselling author of Oracle Bones and River Town comes the final book in his award-winning trilogy on the human side of the economic revolution in China.

Peter Hessler, whom the Wall Street Journal calls “one of the Western world's most thoughtful writers on modern China,” deftly illuminates the vast, shifting landscape of a traditionally rural nation that, having once built walls against foreigners, is now building roads and factory towns that look to the outside world.

我叫彼得·海斯勒,是《纽约客》驻北京记者。这本书讲述了我驾车漫游中国大陆的经历。2001年夏天,我考取了中国驾照,在此后的七年中,我驾车漫游于中国的乡村与城市。这七年也正是中国汽车业的高速发展期,单在北京一地,每天申领驾照的新人就有一千多,其中有好几年,乘用车销售额的年增长率超过了百分之五十。仅仅两年多的时间,中国政府在乡村所铺设的公路里程数,就超过了此前半个世纪的总量。《寻路中国》一书有几条不同的线索。它首先叙述了我由东海之滨沿着长城一路向西,横跨中国北方的万里行程;另一条线索集中讲述了一个因中国汽车业的高速发展而发生巨变的乡村,在这里,我特写了一个农民家庭由农而商的变化经历;zui后,则是中国东南部一个工业小镇的城市生活场景。书中所描述的这种由农而工而商、乡村变身城市的发展,正是1978年改革以来中国所发生的重要的变化。《寻路中国》是我的中国纪实三部曲之尾曲。它探讨经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。如前两本书那样,它研究中国的核心议题,但并不通过解读的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。它相信通过叙述普通中国人的经历来展现中国变革的实质。我经常在一地连续呆上数月、甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己讲述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。这三本书横跨了我的中国十年,从1996至2007。我们可以看出,这个处于世纪之交的十年是中国历关键的时期之一。正是在这十年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始。更重要的是,这是去世后的第1个十年。在这十年中,中国历史的面貌开始变化,大规模的政治事件与强力开始从中退却。相反,中国巨变的推动者变成了普通人——走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这十年中的决定因素。从《江城》到《甲骨文》再到《寻路中国》,我所讲述的都是他们的故事。

In the summer of 2001, Peter Hessler, the longtime Beijing correspondent for The New Yorker, acquired his Chinese driver's license. For the next seven years, he traveled the country, tracking how the automobile and improved roads were transforming China. Hessler writes movingly of the average people—farmers, migrant workers, entrepreneurs—who have reshaped the nation during one of the most critical periods in its modern history.

Country Driving begins with Hessler's 7,000-mile trip across northern China, following the Great Wall, from the East China Sea to the Tibetan plateau. He investigates a historically important rural region being abandoned, as young people migrate to jobs in the southeast. Next Hessler spends six years in Sancha, a small farming village in the mountains north of Beijing, which changes dramatically after the local road is paved and the capital's auto boom brings new tourism. Finally, he turns his attention to urban China, researching development over a period of more than two years in Lishui, a small southeastern city where officials hope that a new government-built expressway will transform a farm region into a major industrial center.

Peter Hessler, whom The Wall Street Journal calls “one of the Western world's most thoughtful writers on modern China,” deftly illuminates the vast, shifting landscape of a traditionally rural nation that, having once built walls against foreigners, is now building roads and factory towns that look to the outside world.

Peter Hesslerisa correspondent for the New Yorkerand a contributor to National Geographic. He is the author of Oracle Bones and River Town, which won the 2001 Kiriyama Pacific Rim Book Prize. In 2011 he was awarded a MacArthur Foundation “genius grant”. Born in Columbia, Missouri, he now lives in Cairo with his wife and daughters.

用户评价

这本书最让我着迷的一点,是它毫不避讳地展现了旅途中的“不适感”和“挫败感”。这可不是那种精心修饰过的“完美度假”日记,里面充满了机械故障、语言不通带来的窘迫,甚至是人身安全的微妙威胁。正是这些真实的摩擦和阻力,才使得最终那些美好的瞬间显得如此珍贵和来之不易。作者没有试图去粉饰太平,他把旅途中的焦躁、迷茫,那种“我到底为什么要来这里”的自我怀疑,都坦诚地摊在了阳光下。这种坦诚,反而建立起了一种极其强大的信任感,让我这个隔着书本的读者,也仿佛身处于那辆颠簸的汽车里,共同经历着每一次引擎的轰鸣和每一次无助的等待。

评分说真的,这本书的语言风格带着一种古老的、近乎史诗般的厚重感,但同时又保持着现代旅行者特有的敏锐和讥诮。读起来,你会感觉到一种强烈的对比——新旧世界的激烈碰撞,科技进步的冰冷外壳下,涌动着的依然是古老的、未被驯服的人类本能。作者似乎总是在追问一个核心问题:在快速现代化的进程中,我们究竟是获得了自由,还是失去了更重要的东西?他的文字里,那种对消逝之物的怀旧,是带着清醒的认知去哀悼的,绝非无病呻吟。那些关于地图、关于方向感的探讨,读起来像是哲学思辨,让人忍不住停下来,对照自己的人生轨迹,思考一下自己是否也“迷失”在了某条看似平坦的大路上。

评分这本关于探索的著作,那种文字的张力简直能把人拽进那条尘土飞扬的乡间小路里。作者的笔触细腻到令人发指,他捕捉到的不仅仅是风景,更是那种深入骨髓的“在路上”的状态。我总觉得,他写的不只是一个地理上的移动,而是一种灵魂的重塑过程。想象一下,那种没有导航、完全依赖直觉和当地人指引的旅行方式,光是想想就让人心跳加速。他描述的那些不期而遇的相逢,那些在偏僻小站上喝到的劣质茶水,那种混合着汗水、柴油味和泥土气息的真实感,透过纸面都能扑面而来。这本书的伟大之处,可能在于它彻底打破了我们对于“远方”的刻板印象,揭示了在那些被高速公路遗漏的角落里,依然鲜活着的、充满生命力的世界。每一次翻页,都像是在参与一次对未知的、充满风险却又无比迷人的冒险。

评分我必须承认,这本书的叙事节奏掌控得炉火纯青,简直像一首精心编排的交响乐,时而低沉抒情,时而高亢激昂。作者的观察力简直是显微镜级别的,他对人性的洞察力尤其深刻。他笔下那些在时代洪流中挣扎或顺应的人们,他们的眼神、他们的手势、他们对命运的无奈与坚韧,都被他描绘得入木三分。这已经超越了一般的旅行文学范畴,更像是一部社会人类学的田野调查,只是它的载体是辆车和一条条蜿蜒的路线。我特别欣赏他处理文化冲突时那种近乎外科手术般的冷静与同理心,既不妄加批判,也不盲目赞美,只是客观地记录下“发生着什么”。读完后,我感觉自己对某些复杂议题的理解深度被强行拉高了一个台阶,那种知识的充盈感是其他读物难以比拟的。

评分如果非要用一个词来概括这次阅读体验,那大概是“震撼”。它不仅仅是一份地理记录,更是一次对时间维度的探索。作者用他的自驾轨迹,巧妙地串联起了历史的碎片和当下的现实。你能在同一章里,感受到古代商路的幽灵,感受到工业革命的余温,以及当代全球化冲击的浪潮。这种多层次的解读能力,让这本书具有了极强的生命力,它不会随着中国某个地方的拆迁或重建而过时。每一次阅读,都会因为自己生活经验的增长,而捕捉到作者当年未曾言明、却已然埋下的伏笔。它迫使你去思考,地图上的线条背后,到底承载了多少人类的汗水、梦想和被遗忘的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![An Angel for Solomon Singer [平装] [3-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19012787/8a1a383f-f321-4f6c-8d40-6c231643d6ad.jpg)

![Childhood's End [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19018044/302aed97-2005-4304-8853-e230f94163a6.jpg)

![Hidden Order[隐秩序] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19021313/550bea69N1801402b.jpg)

![The Lightning Thief神火之盗 [精装] [10-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19030273/b1680a56-9b68-4849-b662-344e9a3450b9.jpg)

![Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook: Classic Bistro Cooking [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19031125/5a13a056-9856-43fb-b520-705d3e6c36ff.jpg)

![The Black Stallion [平装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19036461/2dffbd35-396a-4e21-8c5a-01a007182793.jpg)

![Lights on Broadway [精装] [4岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19038498/a90c6c1c-f729-4f44-9d72-d88d2fce8634.jpg)

![What Should I Do with My Life? [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19043039/a494a3eb-86de-40b7-a389-923937524cbc.jpg)

![The Wonderful Wizard of Oz (Books of Wonder)[绿野仙踪/奥茨国的魔术师] [精装] [8岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19093235/55d19273N6f6d53c4.jpg)

![Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19124487/1f5ccbcd-0f99-4b3a-b4db-44c063940822.jpg)

![Why We Do What We Do 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19124895/23b17417-ed96-421a-a86b-7235e11b6f06.jpg)

![The Turn of the Screw [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19127832/dafea63d-7cd0-47d9-9c1e-d7b3dcf6a626.jpg)

![Zoom [精装] [3岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19142173/eb7d0057-fde6-4e25-9418-ea31e53ea1a0.jpg)

![Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts, 4th Edition 在房地产投资信托公司投资 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19197793/f0865f7b-4161-4683-a64b-0fcfa90c09bb.jpg)

![Good Food: 101 Meals For Two: Triple-tested Recipes: Tried-and-tested Recipes [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19238156/57b55da8Na1b009d4.jpg)

![Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market股票魔法师 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19280030/rBEQWVFnoZYIAAAAAAFgmDNucW4AAD91QLWVEAAAWCw450.jpg)