具体描述

基本信息

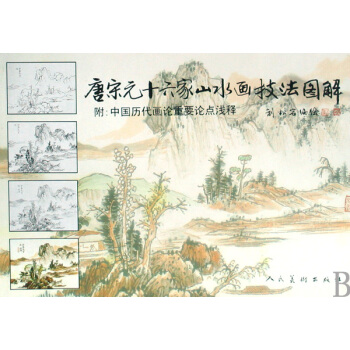

- 商品名称:唐宋元十六家山水画技法图解(附中国历代画论重要论点浅释)

- 作者:刘松岩

- 定价:26

- 出版社:人民美术

- ISBN号:9787102016979

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:1998-03-01

- 印刷时间:2008-07-01

- 版次:1

- 印次:10

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:176

编辑**语

《唐宋元十六家山水画技法图解》系参照明代的“浙派”巨匠蓝瑛所绘16幅仿古山水册页编绘而成,包括自唐王维至元“四家”的唐、五代、北宋、南宋、元的16位不同流派山水画家的技法。 书中对每位画家的生平及艺术特点作了简介,对每一幅作品的勾、皴擦点、染墨、设色分步骤作了具体的技法分析。本书的出版,填补了历来缺乏此类技法书的空白。

内容提要

本书根据“浙派”画坛巨匠蓝瑛所绘16幅仿古山水册页编绘而成,包 括自唐、五代、北宋、南宋、元16位不同流派山水画家的技法。

书中对每位画家的生平及艺术特点作了简介,对每一幅作品的勾、皴 擦点、染墨、设色分步骤作了具体的技法分析。本书的出版,填补了历来 缺乏此类技法书的空白。

书中附有学习山水画的阶段、中国历代画论重要论点浅释及自学国画 的参考书目,以帮助初学者按部就班进行学习,了解山水画的发展脉络、 创作指导思想、品评标准等方面的知识。

本书适合初学绘画者及中、老年书画爱好者业余练习、临摹,是一本 简明实用的技法书,工具书。

作者简介

刘松岩,原名寿安,字松岩,以字行。原籍河北抚宁,1927年生于吉林永吉。1946年结业于国立北平艺专艺,1951年毕业于北京大学。现为北京市文史研究馆馆员,中国书画函授大学总校终身教授兼《书画函授报》专栏作者,中国长城学会会员,中国铁道老年书画会、中国公共关系协会艺术顾问。 启蒙老师贾羲民,后为溥松窗、吴镜汀、黄宾虹、田世光、白雪石等先生入室弟子,专攻传统山水。数次为钓鱼台国宾馆和国务院机关事务管理局系统单位创作巨幅传统国画。 数十年系统研究传统书画理论和历代名家技法,著有《国画学》和《画论释词》。《中国传统山水画技法解析——历代传世名作步骤图》《唐宋元十六家山水画技法图解》《案头画范——刘松岩画山水》《画长城学山水》《芥子园画传山水实用教材》和配套光盘。

目录

前言

唐宋元十六家山水画技法彩图

唐 王维:王右丞关山积雪法

五代后梁 关同:关同画法

五代南唐 董源:北苑太守法

北宋 李成:李咸熙画法

北宋 范宽:范华原溪山秋色

北宋 郭熙:郭河阳溪山渔隐法

北宋 王诜:王晋卿法

北宋 米芾:米南宫法

北宋 赵令穰:赵大年法

南宋 李唐:**古画法

元 赵孟頫:赵松雪画法

元 黄公望:一峰老人富春山卷中之法

元 吴镇:梅沙弥画法

元 赵雍:赵仲穆画法

元 王蒙:黄鹤山樵法

元 倪瓒:倪元镇画法

附录

山水画基础技法简介

临摹、写生与创作

画论释词

自学中国车部分书刊简介

用户评价

这本书的封面设计就透着一股古朴的韵味,沉甸甸的纸张和精美的印刷,让我拿到手里就觉得分量十足。我本身对中国传统绘画,尤其是山水画,一直有着浓厚的兴趣,但苦于理论知识的匮乏,常常在欣赏时感到力不从心,只能是“看个热闹”。这次偶然翻到这本书,题目就深深吸引了我——“唐宋元十六家山水画技法图解”。我脑海中立刻浮现出那些耳熟能详的大师的名字:范宽、郭熙、李唐、马远、夏圭……他们笔下的山水,气势磅礴,意境悠远,总让人心生向往。我一直很想知道,那些如同行云流水般的线条,那些如梦似幻的皴法,究竟是如何一笔一画勾勒出来的。这本书承诺的“技法图解”,正是我想找到的答案。我希望它能像一位经验丰富的老先生,耐心地引导我,一点点拆解那些复杂的技巧,让我能更深入地理解这些艺术瑰宝的魅力。我迫不及待地想翻开它,看看那些被誉为“国之瑰宝”的山水画,在技法层面究竟蕴含着怎样的奥秘,又将如何一步步展现出它们磅礴的气势和婉约的柔情。期待书中能够有清晰的步骤展示,用图文并茂的方式,将大师们的绝技呈现在我面前。

评分我对这本书的期待,更多地来自于它所包含的“附中国历代画论重要论点浅释”。要知道,山水画的意境和精神,往往离不开历代文人墨客的理论升华。那些关于“气韵生动”、“骨法用笔”、“应物象形”的论述,虽然简练,却包含了深刻的哲学思想和艺术理念。我常常在阅读古代画论时,感到一种“可意会而不可言传”的隔阂。很多时候,尽管我理解字面意思,但对于如何将其转化为实际的绘画实践,总是有种雾里看花的感觉。这本书如果能将这些深奥的画论,用“浅释”的方式解读出来,并且与具体的山水画技法相结合,那对我来说将是莫大的福音。我希望它能告诉我,为何某些技法被推崇,为何某些审美取向会随着时代变迁,这些论点在当时的社会文化背景下又有着怎样的意义。我渴望能够通过这本书,不仅学习到“如何画”,更能理解“为何这样画”,从而真正领悟中国山水画的灵魂所在,将理论与实践融会贯通,达到一个全新的认知高度。

评分我对这本书的评价,还会集中在它在“画论浅释”部分是否能够做到“化繁为简”。很多时候,古代的画论,比如《历代名画记》、《益州名画录》、《宣和画谱》等,其中的思想精髓被后人不断阐释和发展,但原始的论述却常常晦涩难懂。我希望这本书能够选取其中最核心、最常被提及的论点,比如“搜尽奇峰打草稿”、“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”、“笔墨趣味”等等,用通俗易懂的语言进行解读,并且能够找到与之相对应的绘画技法实例。这样,我不仅能够了解到这些画论的含义,更能看到它们是如何被落实到具体的笔墨实践中的,从而真正做到“知其然,更知其所以然”。这本书的出现,无疑为我这样希望深入了解中国山水画的爱好者,提供了一个极佳的学习平台。

评分我一直对中国山水画中的“意境”二字深感着迷,却又不知如何才能真正把握。这本书中的“技法图解”让我看到了希望。我明白,山水画的意境,并非仅仅通过笔墨的描绘就能达成,它更依赖于构图的巧妙、气韵的流动,以及作者的情感注入。我期待书中能够展示如何通过不同的构图方式,比如“全景式”、“散点透视式”或者“边角式”的构图,来营造不同的空间感和视觉冲击力。同时,我也希望在讲解笔墨时,能够强调笔墨的“表现力”,即如何通过笔锋的转折、墨色的浓淡干湿变化,来传达山石的质感、树木的生命力,以及水流的动感。如果书中能够提供一些关于如何“经营位置”的指导,如何将“情”与“景”融为一体的示范,那将是极大的收获。

评分收到这本《唐宋元十六家山水画技法图解》,我最先被吸引的,便是它所宣称的“十六家”。这无疑是一个相当庞大的集合,涵盖了从唐代到元代,那些在中国山水画史上留下浓墨重彩的大家。我脑海中不禁闪过几个名字:顾恺之的“高山流水”,王维的“诗画合一”,董源、巨然的“江南秀色”,再到宋代如阎次于、李公麟、赵伯驹、刘松年、马和之、梁楷……当然,还有元代的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇。这十六家,不仅仅是名字,更是不同时代、不同地域、不同风格的山水画流派的代表。我非常好奇,这本书将如何选取这“十六家”,又将如何去呈现他们各自独特的山水画技法。我期待看到书中能够对每一位画家有简要的介绍,让他们鲜活起来,然后深入剖析他们的代表性作品,并从中提炼出最核心、最具辨识度的技法进行图解。比如,范宽的“雨点皴”,郭熙的“卷云皴”和“蟹爪皴”,李唐的“斧劈皴”,马远的“大斧劈皴”,夏圭的“拖泥带水皴”……我希望书中能够细致地展现这些皴法的具体落笔方式,以及如何根据不同的山石形态来运用,这对于我理解和模仿大师们的笔墨语言至关重要。

评分关于“唐宋元十六家山水画技法图解”,我最看重的一点是它的“全面性”。中国山水画的发展,并非一蹴而就,而是经历了漫长的演变和积累。唐代的雄浑,宋代的严谨,元代的文人化,每一个时期都有其独特的艺术追求和表现手法。而“十六家”这个数字,本身就暗示着本书试图涵盖的广度。我希望它能为我展现不同时代、不同地域的画家们在山水画创作上的探索和贡献。比如,我想了解宋代马远、夏圭那种“马夏风格”的边角构图,以及他们如何运用“大斧劈皴”来表现山石的坚硬感。同时,我也想对比元代“四家”——黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇——的笔墨特点,他们如何将笔墨的抒情性发挥到极致,以及他们所倡导的“文人画”理念又是如何体现在山水画的技法中的。如果这本书能够将这些不同风格、不同时代的技法特点清晰地呈现出来,并且进行比较和分析,那么它将成为我理解中国山水画发展脉络的绝佳参考。

评分在阅读这本书的过程中,我发现它在“画论浅释”部分的处理上,并非生硬地搬运理论,而是巧妙地将其融入到技法讲解之中。例如,在讲解某个画家运用某种皴法时,会顺带解释为何这种皴法能够体现“以形写神”的原则,或者这种用笔方式如何符合“骨法用笔”的要求。这种“学以致用”的讲解方式,让我不再觉得画论是遥不可及的哲学概念,而是实实在在指导绘画创作的工具。我特别喜欢书中在解释“留白”的运用时,会引用“计白当黑”的画论,并结合具体的画面实例,说明留白如何营造意境,如何烘托主体。这种将理论与实践紧密结合的讲解,帮助我更深刻地理解了中国山水画的“写意”精神。它让我明白,一幅好的山水画,不仅仅是笔墨的技巧,更是作者对自然、对生活、对人生感悟的体现。

评分拿到这本书,我迫不及待地翻看了其中的一些章节。让我惊喜的是,书中的“图解”部分,并不是简单的图片堆砌,而是真正地从笔触、墨色、构图的每一个细节都进行了拆解。例如,在讲解唐代画家张僧繇的“龙”画法时,它不仅仅是画一条龙,而是展示了如何用寥寥数笔勾勒出龙的动态,如何用墨色的浓淡来表现鳞片的立体感,甚至是如何在空白处点睛,赋予龙以生命。这种细致入微的讲解,让我觉得自己仿佛置身于大师的画室,亲眼见证他们的创作过程。我尤其欣赏的是,书中在讲解皴法时,不仅仅列举了“雨点皴”、“斧劈皴”等名词,而是用大量的线条示范,展示了不同皴法的起笔、行笔、收笔的规律,以及在不同山石纹理上的应用。这让我明白,皴法不仅仅是技法,更是对自然山石肌理的深刻理解和再现。这种“一看就懂,一学就会”的图解方式,极大地激发了我学习的兴趣和信心。

评分说实话,市面上关于中国画技法的书不少,但很多要么过于晦涩难懂,要么过于浅显,难以满足我这种既想入门又想深入的读者。这本书的“技法图解”正是抓住了我的痛点。我一直觉得,山水画的魅力,很大程度上在于其“写意”与“写实”的结合,在于笔墨的“韵味”与“力量”的平衡。而这一切,都离不开扎实的技法基础。我期待这本书能够提供详尽的步骤,从用笔、用墨、勾勒、皴擦、点染,到构图、设色,都能有清晰的演示。例如,在勾勒山石轮廓时,是轻柔如游丝,还是遒劲有力?在表现树木时,是点叶为主,还是勾勒枝干?在描绘水流时,又是如何通过墨色的浓淡变化来体现其动态?我希望书中能用大量的示范图,甚至可以是不同笔触、不同墨色运用的对比图,来直观地展示这些技法。而且,我希望这些图解不仅仅是“照猫画虎”式的模仿,更能解释每一步的原理,以及为什么要这样去画,这样才能帮助我真正掌握这些技法,并融会贯通,形成自己的风格。

评分我对这本书的另一大期待,是它在“画论浅释”部分的处理方式。我一直觉得,中国山水画不仅仅是技巧的堆砌,更是文人精神的载体。历代画论,比如东晋的顾恺之提出的“以形写神”,南北朝的谢赫提出的“六法”,北宋的郭若虚提出的“三远”理论,以及南宋的邓椿、元代的赵孟頫、明代的董其昌等人对绘画理论的进一步阐述,这些都构成了中国山水画的理论基石。然而,这些论述往往用词古奥,且思想深刻,对于初学者来说,理解起来有相当大的难度。我非常希望这本书能够以一种“浅释”的方式,将这些重要的画论核心观点,用现代的语言,简洁明了地解释清楚。例如,“六法”中的“气韵生动”究竟意味着什么?它如何体现在画面上?“三远”中的“高远”、“深远”、“平远”分别是如何构图和表现的?我希望书中能将这些理论与前面提到的十六家山水画家的具体作品和技法相结合,进行示范性的解读,让我能真正明白这些抽象的理论是如何指导实践的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有