具体描述

商品参数

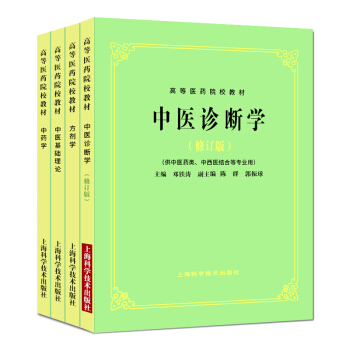

| 方剂学 五版教材套装4本 | ||

| 定价 | 113.00 | |

| 出版社 | ||

| 版次 | ||

| 出版时间 | 2005年06月 | |

| 开本 | ||

| 作者 | 许济群 | |

| 装帧 | ||

| 页数 | 0 | |

| 字数 | ||

| ISBN编码 | 9787532305001(4本) | |

内容介绍

| 方剂学 五版教材套装4本 | ||

| 定价 | 113.00 | |

| 出版社 | ||

| 版次 | ||

| 出版时间 | 2005年06月 | |

| 开本 | ||

| 作者 | 许济群 | |

| 装帧 | ||

| 页数 | 0 | |

| 字数 | ||

| ISBN编码 | 9787532305001(4本) | |

| 9787532304844 | 大学教材 | (无) | 1 件 | |||

| 9787532305001 | 大学教材 | (无) | 1 件 | |||

| 9787547818220 | 中医 | (无) | 1 件 | |||

| 9787532304974 | 护理学 | (无) | 1 件 |

mal;">高等医药院校教材?方剂学(供中医中药针灸专业用)

mal;">定价:33

mal;">编著:许济群

mal;">出版社:上海科学技术出版社; 第1版 (2005年6月1日)

mal;">丛书名:高等医药院校教材

mal;">平装:134页

mal;">语种: 简体中文

mal;">开本:16

mal;">ISBN:9787532305001,7532305007

mal;">条形码:9787532305001

mal;">商品尺寸:25.6 x 18.2 x 1.4 cm

mal;">商品重量:358 g

aaa;">| 中医基础理论(五版教材) | ||

| 定价 | 20.00 | |

| 出版社 | 上海科学技术出版社 | |

| 版次 | 58 | |

| 出版时间 | 2017年5月 | |

| 开本 | 16 | |

| 作者 | 印会河 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 145 | |

| 字数 | 229000 | |

| ISBN编码 | 9787532304844 | |

rif;">

中医诊断学:供中医药类,中西医结合等专业用

作 者: 邓铁涛 编 著作 著 定 价: 22 出?版?社: 上海科学技术出版社 出版日期: 2013-08-01 页 数: 226 装 帧: 平装 ISBN: 9787547818220 aaa;">| 中药学 第五版(供中医 中药 针灸专业用)高等医药院校教材 | ||

| 定价 | 30.00 | |

| 出版社 | 上海科学技术出版社 | |

| 版次 | 5 | |

| 出版时间 | 2017年05月 | |

| 开本 | 16 | |

| 作者 | 凌一揆 主编 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 322 | |

用户评价

收到这套书时,我真的非常激动。作为一名刚踏入中医学习领域的新手,我曾一度感到迷茫,不知道从何处着手。这套《中医基础理论教材》、《中医诊断学》、《方剂学》和《中药学》第五版,简直就是为我量身定做的“通关秘籍”。 《中医基础理论》部分,它以一种极其严谨又不失趣味的方式,为我揭开了中医的神秘面纱。书中对于“阴阳五行”的阐述,不再是枯燥的理论堆砌,而是通过大量的历史典故和生活中的例子,让我深刻体会到“天人合一”的哲学思想在中医中的应用。例如,在讲到“五脏”与“五志”的关系时,它结合了情绪对身体健康的影响,让我恍然大悟,原来中医的认识如此细腻和全面。 《中医诊断学》更是让我受益匪浅。我一直觉得“望闻问切”是中医的精髓,但如何才能准确地运用呢?这套书给了我答案。它详细地讲解了各种诊断方法,从细致的观察舌象、面色,到敏锐地捕捉声音、气味,再到深入的询问病史,都进行了系统性的梳理。我尤其喜欢它在介绍“脉诊”时的详细图文并茂的讲解,通过不同的脉象图示和描述,让我能够更好地理解和分辨各种脉象,为日后的临床实践打下了坚实的基础。

评分我之前一直觉得中医方剂学是个难啃的骨头,枯燥的药名和繁琐的配伍让我头疼不已。然而,这套《方剂学》完全颠覆了我的看法!它以一种非常人性化的方式来介绍方剂,首先从每个方剂的组成、功效、主治讲起,然后深入分析方剂的配伍规律和化裁变化。最让我惊喜的是,书中还穿插了大量古今医案,通过真实案例来展示方剂的临床应用,这让那些原本抽象的方剂一下子变得鲜活起来,仿佛我真的能看到古往今来的名医是如何运用这些方剂来治病救人的。 而且,它在讲解过程中,还会时不时地提到一些容易混淆的方剂,并给出详细的鉴别要点,这对我这种容易记混的学生来说,简直是雪中送炭。让我印象深刻的是,它在讲到“温胆汤”时,不仅详细介绍了其组方思路,还分析了为什么选用这些药物,以及它们在方剂中起到的具体作用。这种层层递进的讲解方式,让我不仅记住了方剂,更理解了方剂背后的逻辑,这对于我以后自己组方用药打下了坚实的基础。 《中药学》部分同样令人赞叹。它不仅仅是简单地罗列药物的名称、性味归经、功效主治,而是通过对每味中药的深入剖析,让我们了解其药性特点、炮制工艺、以及与其他药物的配伍禁忌。我特别喜欢书中对药物的“来源”和“性状”的介绍,这让我对这些“植物药”、“动物药”、“矿物药”有了更直观的认识,也更能理解为什么会有这样的药性。

评分这套书真是满足了我对中医经典学习的所有期待!作为一名即将步入临床实践的中医学生,我一直渴望能够找到一套既有深度又有广度,同时还能紧跟时代步伐的教材。这套《中医基础理论教材》、《中医诊断学》、《方剂学》和《中药学》第五版,无疑做到了这一点。 《中医诊断学》部分,我最欣赏的是它对“闻”诊的细致讲解。书中不仅列举了各种病理状态下可能出现的异常声音,如喘息、咳嗽、呕吐等,还对其发生的机理进行了深入分析。更重要的是,它还特别强调了“气味”的辨别,比如病人的口臭、汗臭、痰的臭味等,并结合具体疾病进行了举例说明。这让我明白,在临床上,我们不仅要关注肉眼可见的症状,更要调动我们的听觉和嗅觉,才能更全面地掌握病情。 《方剂学》则让我感受到了中医的智慧结晶。它在介绍方剂时,不仅仅停留于组方和功效的罗列,而是深入地剖析了每一个方剂的“君臣佐使”配伍原理,以及方剂在不同证型下的变化。我印象特别深刻的是,书中关于“理中丸”的讲解,详细阐述了为何要使用人参、干姜、白术、甘草这几味药,以及它们各自的作用,让我能够更深刻地理解方剂的“立法、遣药、组方”思路。

评分这套书的到来,如同在我的中医学习之路上点亮了一盏明灯。作为一名对中医怀揣着浓厚兴趣的普通读者,我一直希望能找到一套能够让我系统学习中医知识的入门读物,而这套《中医基础理论教材》、《中医诊断学》、《方剂学》和《中药学》第五版,完全超出了我的预期。 《中药学》部分,我最大的感受就是它的全面性和实用性。书中对于每一味中药的介绍,都极其详尽,从它的来源、形态特征,到性味归经、功效主治,再到临症配伍、用法用量,几乎涵盖了所有重要的方面。我尤其喜欢它在介绍“温里药”时,详细列举了吴茱萸、附子、干姜等药物,并分析了它们在温里散寒方面的不同侧重点,以及如何根据具体病情进行选择。 而且,书中还穿插了大量关于中药炮制的介绍,比如“炒、炙、煨、煅”等,让我明白了为什么同一味中药,经过不同的炮制之后,其药性会有所改变,功效也会有所侧重。这让我对中药的认识不再停留在表面,而是能够深入理解其内在的奥秘。 《中医基础理论》则为我打下了坚实的理论基础。它以一种循序渐进的方式,将“阴阳五行”、“藏象学说”、“病因病机”等抽象的概念,变得易于理解。我特别喜欢书中关于“情志致病”的章节,通过分析喜、怒、思、悲、恐等情绪如何影响身体健康,让我更加深刻地认识到中医的整体观和“治未病”的理念。

评分这套书真是太棒了!作为一名中医专业的学生,我一直都在寻找一套真正系统、权威的基础教材。收到这套《中医基础理论教材》、《中医诊断学》、《方剂学》和《中药学》第五版后,我立刻被它们扎实的理论内容和清晰的讲解方式所吸引。 《中医基础理论》部分,作者深入浅出地讲解了阴阳五行、藏象、气血津液、病因病机等核心概念,并且用了很多生动的例子来帮助理解。我尤其喜欢它在阐述“相生相克”理论时,不仅仅停留在理论层面,还结合了临床实际,让我能更深刻地体会到中医的整体观和动态观。而且,书中对中医的思维模式进行了详细的引导,这一点对于刚入门的学生来说尤为重要,能够帮助我们建立起正确的中医学习框架。 《中医诊断学》则是我学习的重点。书中对望、闻、问、切四诊的各项内容都进行了详尽的描述,从病人的面色、舌苔、脉象到声音、气味,再到问诊的各个方面,都讲解得一丝不苟。我特别欣赏它在讲解“舌诊”时,不仅列出了各种舌象的图片,还配有详细的文字解释,并且还提供了很多典型的病案分析,让我能够将理论与实践紧密结合。通过学习,我感觉自己对如何观察和判断病情有了更清晰的认识,不再是生搬硬套书本上的知识,而是能够灵活运用。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有